أحمد رجب شلتوت

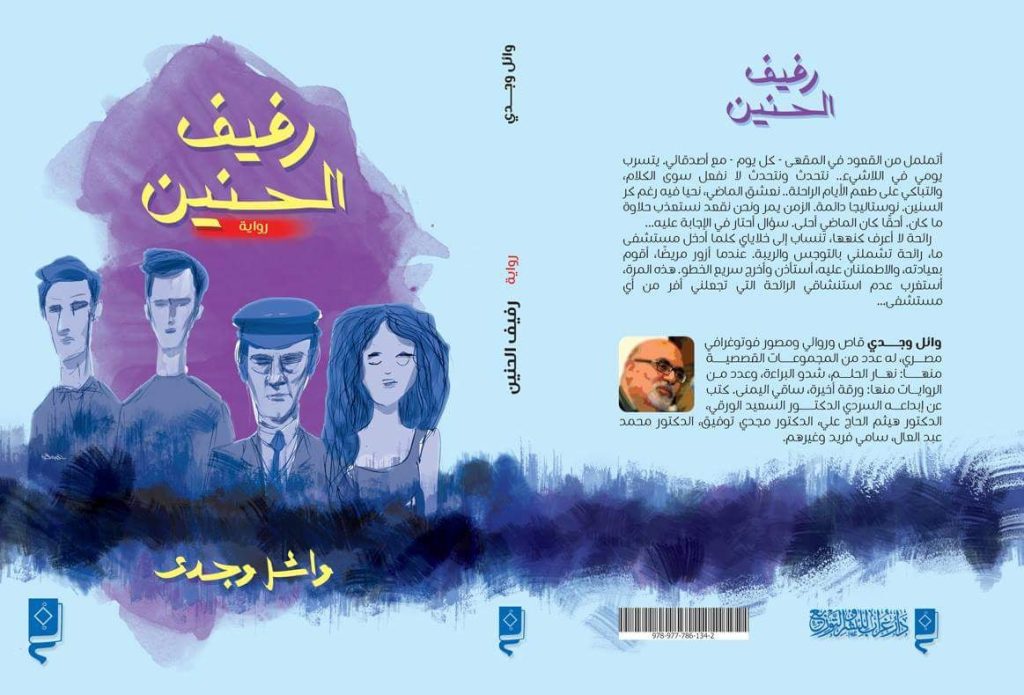

وائل وجدي قاص ومصور مصري يمتلك تجربة خصبة مع الإبداع تمتد لأكثر من ثلاثة عقود، أسفرت عن خمسة عشر كتابا، آخرها “رفيف الحنين” الصادر مؤخرا عن دار غراب ويضم روايتين قصيرتين هما “أطياف وظلال” و”سبعة أيام فقط؟”. والكاتب في قصص مجموعاته السبعة وفي رواياته الخمس القصيرة، يعتمد على استدعاء دواخل الشخصيات عبر لقطة يتم وصفها من خلال المزواجة بين الماضي والحاضر، بين الداخل والخارج.

رفيف الحنين

يختار وائل وجدي دائما لأعماله عنوانا قصيرا ذو حمولة شاعرية مثل ” رفيف الحنين” الذي جاء موافقا لأجواء روايتيه القصيرتين، ففي الأولى يكابد حنينا لا ينقضي للطفل الذي كانه ولحياته في القرية، بينما في الثانية الحنين لأب راحل، غيابه يشعر الراوي الذي يعاني الوحدة باليتم حتى وهو في تمام نضجه بعد الأربعين. والجمع بين الرفيف والحنين في العنوان ليس مجرد تركيب لغوي شاعري، بل يحمل دلالة رمزية وشعورية مركّبة تُمثل روح العمل الأدبي بكل طبقاته.

والرفيف هو الاهتزاز الخفيف أو الارتعاش الرقيق، ويُستخدم غالبًا لوصف حركة الأجنحة، أو خفقان شيء خفيف، وهو يحمل إيحاءً بالرقة، والتهيؤ للتحليق. وأيضا قد يعبّر عن نبض خافت، لا يزال ينبض بالحياة رغم ضعفه. بينما يوحي الرفيف بالحضور الخفيف، الذي لا تلمسه، لكنه تشعر به، فيبدو وكأنه تجلي طيفي.

والجمع بين الكلمتين يولّد صورة حركية ـ شعورية لحنينٍ لا يستقر، يرتجف، يرفّ، كجناح خائف أو ذكرى مرتعشة. وهكذا يصور العنوان الحنين وكأنه رفرفة طيفية تمرّ على القلب دون أن تستقر، مما يُحيل إلى الجو العام للنصّين: غياب، ارتعاش داخلي، أمان ضائع.

أيضا هناك تواشج دلالي خفي بين “رفيف” بوصفه صوتًا خافتًا، و”الحنين” كنداء داخلي مكتوم، فكلاهما صوت لا يُسمع بوضوح لكنه يُحدث صدًى. كذلك لا يصف العنوان حدثًا أو زمنًا، بل يمهّد للدخول في شعور، ويهيئ القارئ لتلقٍ ناعم، موجع، لا يقوم على الدراما الظاهرة بل على الانفعال الكامن. فيبدو العمل كله وكأنه مكتوب من داخل “رفيف الحنين” لا من خارجه؛ أي أن الكتابة نفسها رفيفٌ لنصٍّ فقد موضوعه الأصلي، فصار الحنين هو مادته الوحيدة.

أطياف وظلال

اسم الرواية الأولى” أطياف وظلال” تبدأ بمقولة ساراماجو ” داخل كل منا شيء لا اسم له، هذا الشيء هو نحن أنفسنا”، وما بين الطيف والظل رحلة للبحث عن ذلك الشيىء المخبوء بداخلنا. وما بين الطيف والظل يختبئ الروائي خلف شخصياته وهو يساءل نفسه لحظة اكتشافه للهوة السحيقة بين طيفه القديم وظله الماثل، أو بين صورتيه صورتيه: صورة الصبي البريء الحالم الذي كان، والذي نسمع صوته في الرواية، وصورة الآخر الذي فقد ملامحه وأجهضت أحلامه وهو واقف عند آخر المسافة بين الصورتين يستعيد ما مضى. ولعل تلك الرغبة في الاختفاء هي التي دفعته لاختيار تقنية تعدد الأصوات لبناء روايته.

والأصوات التي تحكي لنا الرواية أربعة أصوات لنائل الصبي، والجد الذي لا تذكر الرواية اسمه، وضياء خال نائل، وأخيرا أماني حبيبته. وتدور أحداث الرواية، وفقا لما ترويه الأصوات الأربعة خلال الأجازة الصيفية بعد انتهاء نائل من امتحاناته وفي قرية الجد. وهذا من شروط رواية الأصوات، فروائي الأصوات يجمع أصواته في مكان واحد وزمان واحد لتحقيق المواجهة بينها. وروائي الأصوات يحرص على قصر الامتداد الزمني مع العمق المكاني مما يسعد على إظهار التناقضات بين الشخصيات أو الأصوات مما يظهر عدم التجانس بينها. فعدم التجانس كما يرى النقاد يعد شرطا أساسيا لنجاح رواية الأصوات.

فروائي الأصوات الناجح هو من يقيم بناءه الروائي على أصوات متناقضة فكريا وطبقيا أو على الأقل غير متجانسة كما فعل نجيب محفوظ في ميرامار وفتحي غانم في الرجل الذي فقد ظله. فإلى أي مدى نجح ” وائل وجدي ” في بناء روايته. يلحظ القارىء أن صوت ” نائل ” هو الصوت الغالب إذ يمنحه الروائي نصف صفحات الرواية. وهو أول صوت نسمعه خلال الفصل الأول الذي يشغل ما يقرب من ربع صفحات الرواية، يرسم خلالها صورة للقرية التي تتيح له ما يحب من صحبه وأكل فاكهة وقراءة وتأمل صورة أماني.

فكيف رأى نائل القرية؟ لقد رآها حقولا يجرى في وسطها راكبا حصانه (كما حلم وهو في المدينة) وحينما زارها رآها تفيض بالخير حيث يشم رائحة العيش المخبوز ويأكل العسل والجبن والبيض والفاكهة. الحقل خضرة منبسطة في الأفق يشم منها رائحة زهر الليمون. مجرد صورة وصفية وتقليدية ترسمها الرواية لقرية بلا اسم وبلا سمه مميزة، وأيضا بلا بشر. فلم تقدم الرواية لنا أي من ناس القرية باستثناء عم كامل الذي يقود الحنطور ليجوب بنائل طرقات القرية الخالية من ساكينها. نتعرف أيضا من خلال صوت نائل على الأصوات الأخرى المشاركة له في الرواية، فالجد هو العطوف الذي يوقظه في الصباح بقبلة ويعطيه ثمرة المانجو ويصحبه إلى السوق، أما ضياء الخال فهو يشاركه الولع بالقراءة والآثار، وأماني “اسم أحبه، أشغف بصاحبته، شقاوتها، انطلاقاتها المرحة”.. هكذا قدم نائل الشخصيات الأخرى.. فكيف قدمت نفسها؟

– الجد خرج إلى المعاش ليطول به الوقت ويستبد به الملل، وتصبح زيارات نائل كسرا للملل والرتابة. يلحظ الجد قرب نائل من خاله ضياء ويسعد بذلك ونعرف أنهما ورثا حب التاريخ منه. – ضياء الأستاذ الجامعي المتخصص في الآثار. يغرم بآثار تل بسطة ويشارك في بعثات الحفائر فيها. لكنه يقع في ورطة حينما تختفي إحدى القطع من صالة عرض الآثار قي متحف الجامعة الذي يشرف عليه. يجد نفسه متهما ولا يعرف كيف يدفع التهمة عن نفسه فيلزم الصمت. و يقع فريسة للمرض وتنتهي الرواية قبل أن يتم اكتشافه السارق ليظل ضياء متهما ينتظر معجزة تثبت براءته. هذه الأصوات الثلاثة متجانسة وأبعد ما تكون عن التناقض فهم يمثلون ثلاثة أجيال في أسرة واحدة أما الصوت الرابع فيأتي من خارج المكان وهو صوت أماني ونسمعه مرتين ويمنحه الروائي صفحتين في كل مرة لم يتحدث الصوت عن نفسه وإنما عن نائل.

فلماذا اختار وائل وجدي تقنية تعدد الأصوات ليقدم من خلالها روايته؟

أعتقد أن دافعه لكتابة الرواية وهدفه منها لم يكن تقديم شخصيات متناقضة بل هو عبور المسافة بين الطيف والظل، بين الصبي البريء الحالم والآخر مجهض الحلم. وكان تعدد الأصوات محاولة لكسر الملل ومنع الرتابة. وأيضا لتجسير الهوة العميقة كبئر بين الطيف والظل، وقد أكسبت هذه التقنية السرد في الرواية حيوية فائقة فابتعد عن الجمل التقريرية ومال إلى التصوير والمجاز، وقد تآلفت الأصوات في رصد المسافة العميقة من زوايا مختلفة.

سبعة أيام فقط

يرتب وائل وجدي فصول الرواية التي ترصد وقائع الأيام السبعة الأخيرة قبل رحيل الأب، ترتيبا عكسيا، فيبدأ باليوم السابع يليه السادس فالخامس، وهكذا حتى تنتهي الرواية بالأول. هكذا تنتهي الرواية ببدايتها الحقيقية، حدث رحيل الأب، يستعيد الابن أحداث الأيام السبعة الأخيرة المؤذنة بالرحيل، ومن خلال ذكريات الابن تنمو الأحداث راسمة صورة الأب المستعادة من تذكر الابن لطفولته وصباه. يبدأ الفصل الأول ( اليوم السابع) بإغلاق الراوي لهاتفه المحمول، وينتهي بتمسيد الابن لجبهة الأب وهو يقرأ آيات من القرآن، وما بين البداية والنهاية الموحيان بتردي الحالة الصحية للأب تترى الذكريات، وتنتهي ببداية الأزمة: ” وصل الأمر إلى منتهاه بعد وفاة أمي، لا يطيق الحديث عن الخروج، أقصى شيء يفعله أن يجلس في الصالة يشاهد التليفزيون. مع مرور الأيام لم يعد يترك حجرة نومه، يشاهده وهو نائم على السرير، أو يقرأ الصحف”. فكأن الأب انسحب تدريجيا من الحياة بعد رحيل الأم، وهكذا تتوالى الفصول مستعيدة عبر تيار وعي الراوي تفاصيل حياة الموشك على الرحيل، وكأن الراوي بذلك يقبض عليه لعله يستبقيه، حتى اليوم الثاني ( الفصل قبل الأخير) حيث الراوي لم ينتظر المنبه لكي يوقظه، فهو لم ينم أصلا، وليس ثمة وقت لديه يسمح باستدعاء أحداث ماضية، فالأحداث تتسارع وهو يرصدها بحيادية، لا يتفاعل معها وكأنه لفرط رفضه لها يصورها من الخارج، يقاومها برفض تصوير وقعها عليه، إلا في لحظة تسلم جثة الأب المتوفي، يشعر بالبرودة تغزوه، وبعد انتهاء الدفن يعود الراوي وحيدا، بينما في الفصل الأخير وهو أول أيام ما بعد الرحيل، يقصد الراوي غرفة الأب مستعيدا بعض أثره ، “أعود إلى شقتك، ألمح ضوء “الأباجورة” الكئيب، يسقط على سريرك. لا أستطيع أن أخطو عتبات حجرتك. كيف أدلف من بابها ولا أجدك؟ “.

بين الحنين والخذلان

يتجاوز رفيف الحنين كونه تجميعًا لنوفيليتين مستقلتين، ليشكّل بنية سردية متكاملة، تمارس عبر التوازي والتجاور لعبة مرايا دقيقة. يتيح هذا البناء للمتلقي أن يتتبع خيطًا شعوريًا عابرًا للحدود الشكلية، ليلمس قلب التجربة الإنسانية في هشاشتها النبيلة. وبهذا، فإن العمل يقدم نفسه بوصفه كتابة للغياب، ولغة للخذلان، ومكابدة لوجع لا خلاص منه إلا بالكتابة.