حاورته: بسمة الخطيب

في مجموعته القصصية الأحدث، الصادرة عن الدار المصرية اللبنانية، “تاجر الحكايات”، ينحاز الكاتب المصري حسن عبد الموجود إلى الكثافة وقوّة السخرية والنهاية السريعة الانعطاف. ورغم أنّه لا يحبّ لقب الكاتب الصحافي، لكنّ رحلة عبد الموجود التي ابتدأت قبل حوالي ثلاثة عقود في جريدة “أخبار الأدب” ومستمرّة حتى اليوم إلى جانب موهبته الفطرية وجلَده ومثابرته، أمور تضافرت وأهدته إلى طرقات فرعية إبداعية عديدة ساعدته في تطوير أدواته الفنّية وإنضاج مشروعه السردي، الذي يضمّ روايتين قصيرتين هما “ناصية باتا” و”عين القطّ”، والمجموعات القصصية “ساق وحيدة” و”السهو والخطأ” و”حروب فاتنة” و”البشر والسحالي”، وكتباً غير قصصية بينها “كعب عمل” و”ذئاب منفردة”، وعدد من الجوائز أبرزها “جائزة يوسف إدريس للقصّة القصيرة، وجائزة ساويرس، وجائزة دبي للصحافة العربية.

عن كتابه الأخير، والنقلة التي حقّقها في كتابته القصصية، وآبائه الأدبيين، ومقاربته لواقع القصة العربية القصيرة المعاصرة، هذا الحوار مع الكاتب حسن عبد الموجود.

أبدأ مع إصدارك الأحدث، المجموعة القصصية الصادرة عن الدار المصرية اللبنانية، “تاجر الحكايات”، أنا قرأتها كمنمنمة، ورأيت أنّ حذف قصّةٍ منها أو إضافة أخرى دخيلة سيعبث بكتلتها، ويفقدها توازنها، أنّ كل كلمة صغيرة فيها لها وزنها ومكانها وارتباطها بما حولها. هذه دقّة بالغة لم تأت من موهبة فقط، بل من مراس واحتراف. هل تعمّدت الأمر؟ ما السياق الذي كتبت فيه القصص؟ هل كُتبت بنفس واحد؟

الكتابة يجب أن تأتي وفق تخطيط ودراسة. هذا لا يعني أن الإلهام لا يكون حاضراً، لكنك تهيئين له جواً معيناً، فمثلاً قررت أن هذا الكتاب سيكون أقاصيص قصيرة جداً، وبالتالي كل الأفكار التي كانت بحوزتي أخضعتها لهذا النمط، نمط الأقصوصة، وهذا فن عالمي له شروط، أصعبها (النهاية)، فعند وصول القارئ إلى الكلمة الأخيرة في الأقصوصة يجدها تنحرف به انحرافة قوية ومفاجئة فيشعر بالصدمة أو الدهشة أو الرضا.

من البديهي أيضاً القول إن هذه الأقاصيص كُتِبت بنَفَسٍ واحد، كانت هناك صعوبة كبيرة أن أتركها وأنتقل إلى حالة سردية أطول، فنغمة الأقصوصة أصعب كثيراً، والتقاطها من الأثير يتطلب وقتاً وجهداً شاقاً، والكلمات فيها يجب أن توزن بميزان الذهب الحسَّاس، وهي تصبح في النهاية حُلية ذهبية من بضعة جرامات، لكن ثمنها فيها.

تختلف هذه المجموعة عما سبقها بشكل بيّن، يبدو أن مفهومك للقصة نفسها تغيّر، فقصصك تنحاز إلى الكثافة وقوّة السخرية -وهذا برأيي لأن السخرية من أسرع الطرق لتوصيل الفكرة العميقة من دون إنهاك القارئ- قصصك الأحدث أقصر وكلماتها أقلّ عدداً ولكن عددها أكبر… هل هذا خيار شخصي مرتبط بنضجك الإبداعي ومتجرّد من ضغوط عصر يسمّى بين ما يسمّى عصر التيكتوك والكرولنغ والهووك والريلز التي لا تتعدى الثواني القليلة؟

مفهومي للقصة لم يتغير. القصة هي أفضل تعبير عن الحياة القصيرة الجميلة، لكن صياغة تلك الحياة قد تأتي في مائة كلمة أو في عشرين ألف كلمة. أيضاً دعيني أقل لكِ إن الأقصوصة تشبه حلم يقظة والقصة تشبه غفوة، والاثنتان تشتركان في أنهما تنتهيان غالباً بنوع من الشجن وأمنية لا تتحقق أبداً بأن تمتدا قليلاً، وإن كان عُمر الغفوة أطول طبعاً.

من المؤكد أن كتابة الأقاصيص خيار شخصي، ونعم مرتبط بالنضج، فقد احتجت أكثر من أربعين عاماً لإنضاج هذه الحكايات القصيرة، ثم كتابتها بذلك الحس الذي يجمع بين السخرية والحكمة واقتناص لب الحياة، أيضاً قررت كتابتها لأن ابنتي صوفي، التي تدرس علم النفس، لم تتشجع أبداً لقراءة قصصي الطويلة، فرأيتُ أنها فرصة مناسبة لتقرأني. إنها من جيل إنستغرام، الجيل الذي يحب الصورة أكثر من الكلام، وقد أسمعتها أولاً ثلاث أقاصيص، ووجدتها بعد يوم أو اثنين تطلب أن أرسل إليها المزيد، ثم تحولتْ إلى قارئة المجموعة الأولى، كلما أنهيتُ أقصوصة سارعتُ بإرسالها لها، ووجدتُ تشجيعاً كبيراً منها، وبالتالي اعتبرتُ أنني حصلت على جائزتي قبل أن أُصدِر المجموعة، فقد حازت على تقدير قارئتها المستهدفة.

“تاجر الحكايات” لماذا هذا العنوان الذي ليس عنوان إحدى القصص ولا يذكر حرفياً في القصص حتى؟

أعجبني تفسير الشاعر السوري الأستاذ حسين بن حمزة حيث قال إن الكاتب يأخذ دور “تاجر الحكايات” الذي يجول بين الناس بـ”بقجة” على كتفه، ولكن ليبيع حكايات وليس لوازم وأغراضاً، وإنه حكواتي يروي حكاياتٍ متتالية وقصيرة جدا بدلاً من رواية قصص طويلة أو أكثر طولاً.

ويمكن أن أضيف إليه أنني احتجت “التاجر” بسبب التنوع الكبير بين موضوعات القصص (الكراهية، الغيرة، الفقر، الأمل، الموت، الخديعة) وبين أزمانها (الطفولة، الصبا، الشباب، الكهولة)، وبين أماكنها (القرية، المدينة، الأزقة، الشوارع الواسعة، البيوت، الخلاء).

من هو تاجر الحكايات، هل هو مرادف شهرزاد الذكوري مثلاً؟ لقد قفزت ألف ليلة وعوالم صياديها وتجارها إلى عقلي فور أن رأيت الغلاف، مع أنّها قد لا تكون شبكة صيد تلك ولا تكون أثر قدم التاجر كما تراءى لي. تركتَ فراغات كثيرة (ثقوب الشِباك) لي كقارئة وفتحت الشبكة لانطلاق التأويلات وهذا جزء من لعبتك وعلاقتك بالقارئ. حدّثني عن الغلاف أيضاً.

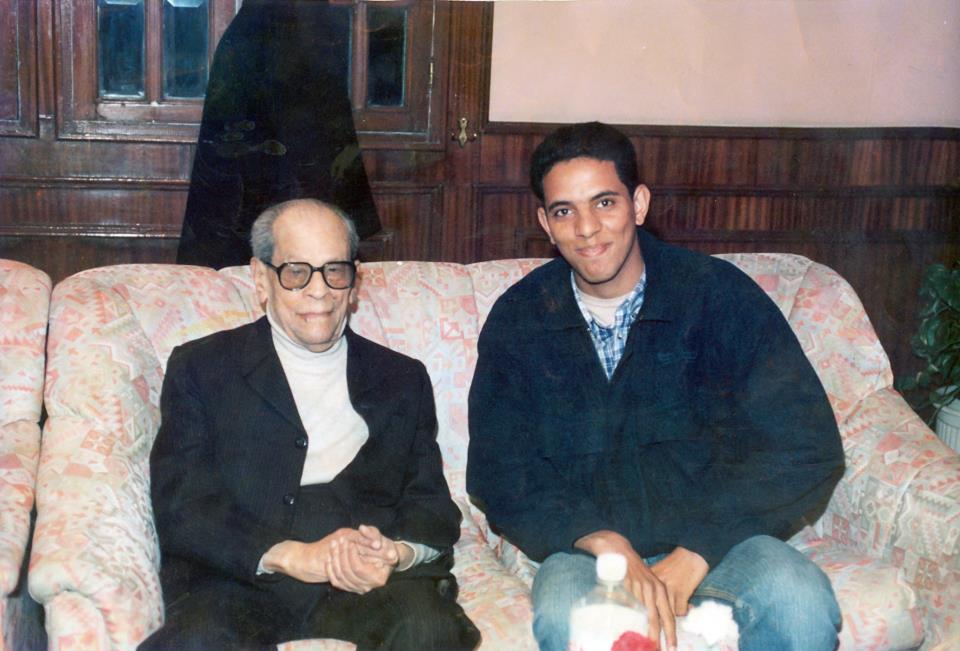

قبل كتابة أقاصيص “تاجر الحكايات” سقطتُ في مصيدة ألف ليلة وليلة. أعدت قراءة مسرحية “الشيطان يعظ” لنجيب محفوظ وهي معارضة بالمعنى السردي لا الشعري لقصة “مدينة النحاس” في “ألف ليلة وليلة”، وبدت عبقرية الأستاذ في الأجواء الجديدة التي خلقها وفي إنطاقه الجني بالحكمة، حتى أنه نصح مَن وجدوا القمقم المحبوس فيه بألا يسلموه إلى عبد الملك ابن مروان، لأن سلطانه سيزيد وسيبطش بهم هم أنفسهم. وجدت نفسي مدفوعاً إلى قراءة ألف ليلة وليلة، حتى أنني قضيت شهراً كاملاً في قراءة أجزاء ضخمة منها، ثم قرأت الكتاب الرائع عنها للناقد المغربي عبد الفتاح كيليطو “العين والإبرة” ووجدت نفسي فجأة مدفوعاً كذلك إلى معارضة ألف ليلة وليلة كما فعل نجيب محفوظ، حتى أنني بدأت بنفس القصة التي أعاد كتابتها في مسرحيته وهي “مدينة النحاس”، لكنني جعلت عبد الملك ابن مروان يقوم بنفسه بالرحلة إلى تلك المدينة الملعونة، ثم أعدت كتابة قصتي “الصياد والجني”، و”التاجر والجني”، ثم اكتفيت وقررت العودة من زمن ألف ليلة وليلة، وبعد فترة بدأت كتابة الأقاصيص. وقد أتفق معك في أنني كنت متأثراً بأجواء ألف ليلة الأسطورية وبعض مفردات عالمها وحتى العنوان نفسه “تاجر الحكايات” قد يكون قفز إلى ذهني بحكم تأثيرها.

الغلاف هو جزء من شبكة كرة قدم ممزقة في المنتصف، أو ربما ترينها أنتِ شبكة صيد، وفيها بعض الكراكيب التي علقت بها مثل أرنب وملك (من رقعة شطرنج). أحببت الغلاف بسبب تصميمه البسيط، ولونيه الوحيدين الأبيض والأسود اللذين يحيلان القارئ فوراً إلى الماضي، وهذا هو المطلوب، فالرحلة إلى الماضي تفسر كل التصرفات الغريبة والمجنونة للأبطال.

ما الجديد الذي اكتشفته عن نفسك في قصصك الأخيرة؟

اكتشفت أنني أصبحت صاحب خبرة ضخمة في الكتابة. أستطيع أن أكتب فكرة في خمسة آلاف كلمة، وأستطيع أن أكتبها في أقل من مائة كلمة. اكتشفت كذلك أنني قادر على منح أي قارئ لأعمالي حصيلة لغوية، بمعنى منحه عدداً من المفردات الجميلة التي ربما كانت تبدو له مهجورة، أنفض عنها التراب وألمعها بملمِّع الفضة. هذه واحدة من أهدافي دائماً.

كما تأكدت أنني، برغم كل ذلك، شخص شديد التواضع، يفهم جيداً أن تلك الخبرة الضخمة التي يقول إنه اكتسبها مجرد خطوات في طريق طويل جداً.

هل توافق على وصف سردك عموماً – وفي كتابك الأخير خصوصاً – بأنه “سرد دراماتيكي”، تحوّلات مجرى السرد سريعة للغاية وخاطفة، وهل لهذا ارتباط بانتمائك لجيل عاش كلّ هذه المنعطفات السياسية والتحوّلات الاجتماعية وأيضاً القفزات التقنية؟

تحولات مجرى السرد في الأقاصيص تحدث لأن هذا النوع يتطلب الانعطافات الخاطفة المفاجئة لإحداث تأثير قوي ومركز، لكني كذلك في قصصي الأطول قليلاً أحب الخروج عن الخط الرئيسي إلى فروع جميلة. في قصة “دراجة تعيد رفيق الحزب القديم” من مجموعة “حروب فاتنة” يستيقظ “تو” فجأة بعد أكثر من ثلاثين عاماً مقرراً إعادة دراجة كان قد حصل عليها كـ”عهدة” إلى الحزب الشيوعي. هذا الرجل الذي أصيب بألزهايمر كان منعزلاً عن الحياة في بيته المظلم لدرجة عدم معرفته بأنه ليس هناك وجود للحزب الشيوعي منذ سنوات، ومع هذا يمضي إلى أحد الأحزاب اليسارية، التي يرأسها رفيق من الحزب القديم لإعادة الدراجة. لكن هذه الحكاية كان لا يجب أن تنسيني قصة الحب العظيمة بين “تو” و”مونيكا” فكتبتها.

لست من الكتَّاب الذين تؤثر بهم السياسة، لكنني أستفيد بشكل كبير من الأجواء السياسية في صناعة قصص غريبة. هناك بخلاف “تو” في مجموعة “حروب فاتنة” قصة تسخر من الناصرية هي “غرف منسية” وقصة تسخر من الثورة البلشفية “معزة جوركي”، وقصة تسخر من ثورة يناير “العرض الأخير”، إلخ.

أنا أيضاً من جيل يعرف جيداً أن الناس أصبحوا ملولين، وأنك لو مضيت تحدثهم في موضوع واحد، أو تحكي لهم حكاية صماء طويلة، سينصرفون عنك، وربما يجيب هذا عن سؤالك.

هل القصّة القصيرة بسبب طبيعتها الخاصّة تنأى بنفسها اليوم خارج جدال التكنيك والكتابة التفاعلية وغموض الأجناس الأدبية وقتل الحبكة وقتل الراوي وغيرها؟ هل تأخذ طريق السلامة وتمشي على الرصيف الآمن أم تخوض معركتها هي أيضاً؟ ما هاجسها الأكبر اليوم برأيك؟

القصة القصيرة لا تحتاج إلى تغيير ملابسها، أو ارتداء قناع لا يخصها، إنها امرأة شديدة الجمال والدلال، لكن بعض الكتَّاب العرب شوهوها حين رسموا على وجهها بأحبار التجريب الثقيلة، وغطوها بأقمشة التكنيكات الصعبة، حتى أن أحداً أصبح لا يتعرف عليها في المرآة. القصة العربية عانت من غياب الحكاية، منذ أن أفتى كاتب بأن الحكاية نقيصة، وأنها تأخذ من القصة أكثر مما تضيف إليها، ومنذ أن أصبح الغموض هدفاً في حد ذاته، لكن لحسن الحظ هناك كتاب يؤمنون بأن جمالها في بساطتها، وفي روحها المتوثبة، وفي طزاجتها ودهشتها وقدرتها على التعبير بكثافة، وعلى الاحتفاظ بمدينة كاملة في قارورة صغيرة.

لم تبتعد كثيراً أو تغترب عن نفسك حين عرّجت على الرواية، كتبت روايتين قصيرتين، بالمقاييس الكلاسيكية كانتا لتصنّفا كقصّتين. لماذا النوفيلا؟ هل خفت من المشوار؟ من أن تتوه؟ أو أن تخسر صوتك الخاصّ؟ أم أن المتمرّس على كتابة القصّة لا يعود يروق له التطويل؟ (في تصنيف الكتّاب أضعك مع فريق بورخيس)..

لاحظي أن الروايتين “عين القط” و”ناصية باتا” صدرتا في بداية مشواري الأدبي. “عين القط” تحديداً صدرت منذ عشرين عاماً، واحتفى بها الوسط الأدبي المصري والعربي، وكُتبت عنها عشرات المقالات والدراسات، وفازت بجائزة ساويرس، ومع هذا كان من الممكن إن كتبتها بخبرتي الحالية أن تصبح عملاً أكثر جودة، من حيث التكنيك ومن حيث إكمال رسم تفاصيل العالم والشخصيات، وأظن أنني كنت سأختار المدينة مسرحاً للأحداث لا القرية، وأظن أن قصر الرواية كان له علاقة بحداثة عهدي بالروايات وأنني لو كتبتها الآن لربما كانت أكبر حجماً، أي أن المسألة ليست لها علاقة بخوفي من التوهان أو الضياع أو خسارة صوتي الشخصي أو حتى عدم حبي للتطويل، فأنا كاتب قصة معروف في الأساس بنَفَسه الطويل، وأنا أكتب حالياً رواية تدور في إحدى فترات الملكية المصرية وأعتقد أن الرواية ستكون ضخمة.

لكني من باب الإيضاح أحب أن أتحدث هنا عن الكثافة. هناك كتَّاب يفهمونها على أنها القدرة على أن تكون الأعمال قصيرة، وهذا فهم خاطئ. الكثافة هو قدرتك على حذف أي زيادات، سواء كانت قصتك أقل من مائة كلمة أم أكثر من عشرة آلاف.

لديك صوت خاص أتيت به وأتى بك من نجع حمادي حيث تغذّت ذائقتك الأولى وموهبتك وخيالك. القاهرة أكبر من مدينة أو عاصمة، القاهرة تبتلع كل وافد، كيف حافظت على صوتك ذاك على خصوصيتك واللمسة الريفية ليس في المكان فقط بل زمنياً أيضاً وعلى طول ثلاثة عقود تقريباً؟

أخالفك الرأي. لقد عملت بأقصى طاقتي لأتخلص من تلك اللمسة الريفية، فأنا من المؤمنين بأن الأدب لكي يكون منفتحاً وواسعاً وإنسانياً فإنه يحتاج إلى المدينة. في الريف يصعب أن تجد الضغوط النفسية التي يتعرض لها سكان المدن. يظل مستوى وعي الريفي متوقفاً عند حدود معينة، حتى لو كان الأمر يتعلق به شخصياً، أي أن الكاتب إن حاول استبطان ما بداخله لن يجد الكثير. المدينة تمنح حتى للشخص العادي قدرة على التفكير، يصبح قادراً على مجاراة المتوحيش الذين يتعامل معهم في الشارع والعمل، وبذلك فإن الكتابة عن الريف أصبحت بشكل ما شبه مستحيلة خاصة وأنه قد استنفد كل أغراضه ولم يعد هناك جديد يمكن تقديمه عنه. صحيح أن الحياة الجديدة قد لحقته لكن الكتابة عنها يحتاج إلى التحقيقات الصحفية وليس إلى الروايات.

نلحظ في الأدب العالمي المعاصر الكثير من الأدباء يوردون حالتهم الاجتماعية في البايو الخاص بهم، سواء داخل الكتاب أو على الغلاف الأخير كأن يعرف عن نفسه بأنه أب لطفلين، أب لفلانة مثلاً. ليس لدينا هذا التقليد في العالم العربي، لكنك من الكتّاب القلائل الذين تدخل أبوّتهم في صلب عملهم وكتابتهم. وبينما الأمومة تدخل معارك ثقافية ووجودية، وتخرج من أخرى وجودية، لهدنات قصيرة مستقطعة، هل تدخل الأبوّة في صراع مع الأدب؟ ماذا تأخذ الأبوة منك ككاتب وماذا تعطيك؟

الأبوة تسرق عمري، لكني راضٍ طبعاً. بمعنى أنني وأنا على مشارف الخمسين الآن مضطر أن أعمل في أكثر من مهنة، ولدى أكثر من جهة، حتى أوفر حياة جيدة لابنتي، وهذا الضغط المتواصل عليَّ لإنجاز حوارات وتحقيقات صحفية وكتابة مقالات وإعداد تقارير تلفزيونية والتحكيم في الجوائز الأدبية وتقديم ورش العمل، كل هذا يتركني منهكاً وليس عندي سوى طاقة ضعيفة للغاية لا تكفي لإشعال مصباح بدائي أكثر من خمس دقائق.

أما الأبوة فتدفعني دائماً للتفكير في قدر هؤلاء الأطفال الذين يعيشون في عالم قاسٍ وصعب ومخيف. ذهبت إلى الطبيب النفسي يوماً لأطرح عليه مشكلة أحلام اليقظة المرعبة التي تهاجمني حول ابنتي وكلها تتعلق بشرور الغرباء، لكنني أحاول توجيه طاقة الخوف هذه، ومحاولة التفكير أكثر في معنى البنوة، وكيف يبحث الكبير عن نفسه داخل الصغير، وكيف تعمل الغريزة عند الإنسان، وكيف يتعامل الآباء الذين فقدوا أطفالهم في ظروف لا إنسانية كأطفال غزة مع كوارثهم الشخصية، بغض النظر عن حرب الإبادة ذاتها. أحياناً أصل إلى أفكار جميلة جداً تخص الأبوة والبنوة، وأحياناً أخرى تهاجمني الكوابيس فأسارع إلى مشاهدة فيلم تافه أو مباراة كرة قدم أو سماع أغنية.

من هم آباؤك؟

أبي نجيب محفوظ صاحب الموهبة العظيمة. تعلمت منه الاشتغال على النَفس، وأتمنى أن يمنحني القدر مثله غزارة الإنتاج، لكن الأمر يحتاج إلى معجزة، كأن أكسب مثلاً (يانصيب) بمليون دولار، لأتفرغ للكتابة، لكن لا أعلم كيف أكسبها وأنا لا أقدم عليها أصلاً.

أبي الثاني هو جمال الغيطاني. تعلمت منه أن ذلك المقدار الهائل من الكتب والكتَّاب ينبغي أن يعلمك التواضع، كما تعلمت منه أيضاً التنظيم وإنجاز العمل المهني، أقصد الصحافة، بشكل احترافي.

أبي الثالث هو عزت القمحاوي، الكاتب الموسوعي الذي يمزج بين المعلومة والسرد والمتعة في سبيكة من الذهب. تعلمت منه القدرة على صياغة أفكار تشبه الحكمة بالمعنى البسيط للكلمة.

أنت متنوع الألوان الأدبية، وحتى إن كنا نتفق أو لا على أن التصنيفات لا تقدّم أو تؤخّر على قيمة النصّ نفسه، ولكن هل هي نعمة أم نقمة ألا يشعر الكاتب بأنّ ثمة لوناً واحداً يعبّر عنه وعن أفكاره؟

أظن أنني لست كاتباً متنوعاً، فالقصة والرواية تنتميان إلى نفس الحقل، لكن يبدو أنك تضعين الصحافة الأدبية في صميم إنجازاتي. أنا أتعامل معها باعتبار أنها “أكل عيش”، ومع ذلك أحاول، بتعبير عزت القمحاوي، أن أرفعها إلى مستوى الأدب. وقد أنجزت فيها أعمالاً أحبها مثل كتاب “ذئاب منفردة” وهو بورتريهات عن كتَّاب الألفية في مصر، و”كعب عمل” وهو كتاب عن مهن الأدباء في مصر والعالم العربي، و”1117 كورنيش النيل” وهو عن المعارك الأدبية في مصر في حقبة السبعينيات بين اليمين واليسار، لكني رفضت كذلك نشر عدد من الكتب الأخرى الشبيهة حتى لا تتغول الصحافة على كتابتي الأدبية، وبالمناسبة أنا أكره لفظ الكاتب الصحفي، وأتمنى أن يكف الناس عن مناداتي به، وهذا لا يعني أنني أتبرأ من مهنة الصحافة، لكنني أحب لقب الكاتب وكفى.

اقرأ أيضاً: