إذا كانت تلك معضلة فديريكو فيلليني وسرّ تميزه أيضًا، فما الجدوى إذن من تقصي أحلامه ورؤياه والحذو بحذائه، إذا هو أراد منا أن نضع الحلم محل الواقع، ودفعنا دفعا باتجاه الإيمان بقوة الخيال.. أعتقد أن فيلليني يدعونا مع كل لوحة نشاهدها أن ننساه ونتجاهله تمامًا، وقد رسم لنا السبيل إلى ذلك بالدخول في أحلامنا؛ أحلامنا الخاصة، التي لا تشبه أحلام الآخرين، وبالطبع أحلام فيلليني نفسه.

إن جلَّ ما يتمناه المرء هو أن يحيا حياته الخاصة، أن يترك جملة أثيرة لا تعني الخلود، وإنما تعني – ببساطة – أن هناك مساحة ما لشخص مرَّ من هنا. أظن أن فيلليني كان يعني تلك المساحة وحاول جاهدًا أن يكون ذلك الشخص.

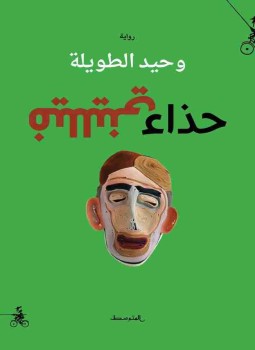

هذه المقولة ربما يمكننا قراءة رواية “حذاء فيلليني” للروائي المصري وحيد الطويلة – الصادرة عن دار المتوسط للنشر- التي حصرنا فيها حسب ارتباطه بالمخرج السينمائي العالمي. والرواية تحكي أزمة طبيب نفسي (مطاع/ مطيع) مع الاعتقال البدني والنفسي، وربما الأثر البدني يخبو ويتهافت أمام الأثر النفسي الذي يتركه السجن في النفس البشرية، الرواية صراع ظاهر بين الجلاد والضحية، وقد يكون هذا الصراع قديمًا من حيث التناول الروائي والسينمائي، وحسب هذا التصور ربما لا نجد جديدًا في الرواية، إلا أن الرواية تغوص في الأعماق لتسبر غور ذلك التشوه الذي يحدث في النفس والذي لا يبرأ أبدًا، حتى عندما تحين الفرصة وينقلب الوضع وتجد الضحية حظها في الانتقام من الجلاد، فإن ذلك لا يجدي نفعًا في إعادة النفس إلى بوصلتها لتكون سوية، فما حدث من شرخ لا يمكن رتقه بأي حال. وتلك نتيجة عملية تشريح مستمرة طوال رحلة السرد التي ربما طالت في مناطق منها أكثر مما يجب.

ذلك التشريح الذي قام به الراوي لشخوصه، أو بالأحرى لبطله (مطاع/ مطيع)، هو فحوى العمل الروائي في “حذاء فيلليني”، الذي لا يتبع مدرسة بعينها في التحليل النفسي، وإنما استمد أسلوبه في التحليل من معاناة شخوصه، التي قد تشبه في أزمتها ليس كل من ذاق السجن والاعتقال في الحقيقة بل ربما كل من تواجهه أزمة التضييق في الحرية باعتبار الوطن معتقلاً كبيرًا.

إن (مطاع) الذي أجبره (مأمون)/ السجّان على تغيير اسمه معنويًا إلى (مطيع) هو ذلك المواطن الذي تعرض لتجربة الاعتقال التي تركت في نفسه أثرًا نفسيًّا حوّل حياته إلى جحيم استمر معه ما تبقى من حياته، ولم يستطع التخلص من شبح مأمون، تلك الشخصية الغريبة التي لم تتفنن في ابتكار وسائل التعذيب فقط بل كانت تستمتع بذلك أيضًا، حتى زوجته لم تنجُ من أمراضه الشخصية وظلت تعاني ساديته الدفينة كلما اقترب منها. إن تلك الضحايا عندما حانت لها الفرصة للانتقام من ذلك المأمون وقفت تفكر في كيفية الانتقام، وأي عقاب يشفي غليلها ويترك أثرًا عميقًا في نفسيته مثلما فعل هو بها، لكنها ظلت عاجزة عن القيام بالفعل، ليصبح العذاب النفسي مقيمًا ويظل الجرح مفتوحًا ينزف ولا شفاء له.

شخصيات الرواية سجينة داخل أجسادها التي تحولت إلى سياج يحبس النفس ويحول بينها وحريتها، فمطيع ومأمون وزوجته كائنات معتقلة في صناديق من لحم، لا تعرف حتى كيفية التعامل معه، الجسد يصرّ على أن يكون سجنًا والنفس تصرّ على انتهاكه وسحله.. حتى المشاهد التي يصف فيها الراوي دروب الجسد كما لو كان رسامًا من عصر النهضة – وهو الخبير بقيمة الجسد وقدسيته – لم يتحقق فيها فعل المتعة، لأن شخوصه أصبحت غير قادرة على ممارسة الحياة وافتقدت الإحساس بالجمال.

هكذا حاول الطويلة رسم الخطوط العريضة للشخصيات الرئيسية في الرواية، التي ربما وقعت دون قصد في براثن النمطية لصورة الجلاد والضحية، والتي حاول تخليصها من تلك النمطية بالتوغل العميق في نفسيتها، ومن ثمّ تعمد تجاهل الزمن الذي بدا خافتًا ودون ملامح ليكتسب صورة أكثر شيوعًا وعمومية، وربما تعمد أيضًا تضليلنا بإخفاء الإشارات والعلامات التي تدل على زمن ما أو فترة تاريخية محددة، أو تاريخ يمر به – ولو عرضًا – لنستضيء به. وعلى المستوى نفسه لا نعلم بحركة الشخوص والأماكن التي ترتادها غير المكان الذي يساق إليه (مطيع) في بداية الرواية الذي لا ندري أين هو، والذي تجاهل الراوي وصفه وترك مخيلة القارئ تذهب حيث تشاء وتستحضر سجنها الأكبر، وربما المعتقل هنا هو النفس بذاتها فالكل مسجون في نفسه، والكل يهيم في الوطن/ السجن.

لا وصف لشارع، ولا ملامح لمبنى، ولا أثر، ولا خبر.. لم يفُت ذلك راوٍ خبير بأبواب الليل وألعاب الهوى، بل قصد إلى ذلك قصدًا، وتعمد تنظيف النص من كل ما يدل على حيز متعمد وزمن بعينه، ليصبح وحده حذاء فيلليني هو عالم النص وعالم الشخوص، هو المكان الوحيد الذي ظل يخيم على فضاء النص، ولا علامات غير مشاهد قد ترضي فيلليني أو لا ترضيه. لقد أصبح هوس الراوي بفيلليني للدرجة التي ذاب معها حلمه في مشاهده/ أحلامه، كان هو الشخصية النقيض للطبيب النفسي الذي تمثل معاناته ذروة النص، فيلليني هو المثال الأسمى للحرية التي يفتقدها (مطيع)، فيلليني تلك الشخصية المحلقة التي انفلتت من فضاء النص الذي تحوّل إلى سجن، هو النموذج الذي يخاتل صاحب النص حتى على مستوى الشبه.

بقي التنويه إلى تلك الفضفضة التي اتسم بها النص في مناطق كثيرة منه، والتي كان من الممكن اختصارها في حيز أقل، حيث هناك مساحات ليست قليلة يمكن الاستغناء عنها دونما تأثير على مضمون النص، وربما أرهقت المتلقي وجعلته يشعر بالتوقف عن الاستمرار في مواصلة القراءة على الرغم من سلاسة اللغة وبساطتها، ولولا براعة الراوي في الوصف وتتبع التفاصيل الضيقة فيما يخص مشاعر الشخصيات لتوقف القارئ بالفعل عند محطات بعينها.