ممدوح فرّاج النابي

ارتبطت الرواية منذ نشأتها بالمكوّن المديني، منذ عدّها هيجل (1770 – 1831) “ملحمة البرجوازية“، وبذلك فرضت المدينة حضورها على الرواية والفن بوجه عام، ومع هذا الارتباط بين المدينة والرواية منذ البدايات، وما نتج عنه من تأثّر بنية المدينة بجماليات الرواية على مستوى صياغة التقنيات المعمارية لبعض المدن؛ إلا أن الريف – وهو الطرف النقيض في معادلة / ثنائية القرية – المدينة – ظل متداخلاً مع المدينة، بل نازعها في الحضور، فصارت ثمة مراوحة داخل المروية الواحدة بين العالمين؛ عالم الريف وعالم المدينة. قد تنسحب في معظهما للمدينة، باعتبارها الفضاء (أو اليوتوبيا) الذي (التي) يسعى ابن القرية إلى الانتقال أو العيش في رحابه (ها). في المقابل صار الريف (أو ما يوزايه الصعيد) بمثابة المنفى أو مكان الإقصاء، الذي يتمّ فيه إبعاد غير المرضْيّ عنهم أو العُصاة من قِبل السُّلْطة، وبذلك جسّدت ثنائية المدينة – القرية في الخطاب الروائي، باعتبارها ثنائية (الملاذ – المنفَى) أو (الحُلم – الجحيم).

المثقف متعاليًّا

وقد صاحب حضور المدينة في الخطاب الروائي أو الفن بصفة عامة، حضور شخصية المثقف، بوصفه ابن المدينة وحامل ثقافتها وأختامها، والمتشكّل بسماتها الأخلاقيّة واللأخلاقيّة (في بعضها)، والمتمسّك بطابعها التحرّري (المدني). فجاء الانحياز لصالح الإنسان المديني – تحديدًا المثقف – على حساب الإنسان القرويّ، وإزاء هذه العنصرية المتطرفة – نوعًا ما – دأبت الرواية العربيّة على تقديم تمثيلات لنموذج المثقف أو الأفندي بكافة تردداته (الطبيب – المهندس – وكيل النيابة – الضابط – المدرِّس، وغيرها)، اللافت في الأمر أنه لم تغب في هذه التمثيلات صفة المترفع أو المتعالي على قرينه الريفي / الصعيدي، وهي نابعة من تحصنه بالانتساب لثقافة المدينة تارة، وللتفاوت الثقافي والتعليمي والوظيفي تارة ثانيّة، فنراه دائمًا ينظر إلى الواقع المغاير لواقعه أو لبيئته نظرة فوقية، خاصّة إذا انتقل للعمل أو هُيّأ له التواجد في الريف لفترة ما.

هذه النظرة (الاستعلائية) متحقّقة منذ البواكير الأولى للرواية، كما هو ظاهر في رواية ” زينب” (1913) لمحمد حسين هيكل ، مرورًا بدعاء الكروان (1934) لطه حسين، و”يوميات نائب في الأرياف” (1937) لتوفيق الحكيم، و”الأرض” (1954) لعبد الرحمن الشرقاوي وغيرها من نماذج جسّدت نموذج المثقف الذي ينتقل إلى الريف (أو القرية) للعمل أو لمهمة ما، وهو ما كرّس صورة للمثقف تبتعد – بقدر ما – عن الدور الحقيقي لمفهوم الثقافة التي هو حاملها، بما يظهر به من نبرة استعلاء في خطابه، ونظرة اشمئزاز وإزورار في تعاملاته من الميحط الاجتماعي (الريفي) برمته، والشخصيات الريفية بسذاجتها، وكأن هذه الشخصيات مسؤولة عن واقعها، دون أن تكون نتاجًا لسياسات الإهمال والقهر والسحق، التي مُورست عليها من حكومات يُفترض أنّها حكومات وطنيّة، بعد أن حلّت بديلاً عن حكومات الاستعمار.

هذه الصُّورة المتعاليّة انعكست – أيضًا – في السينما والدراما، فظهرت القرية المشوّهة، والفلاح الأجير المستلِب، بصورة غير أدمية، مجرد عبد يردّد (حاضر ونعم) في خنوع واستكانة، يلهث دومًا لإرضاء مخدومه وسيده أو صاحب الأبعدية التي يعمل بها. صورة تُجسّد لتراتبية النظام الاجتماعي السائد (رغم أن الثورة قامت للقضاء على هذا النظام الطبقي)؛ سيد ومسود، تابع ومتبوع. نظام طبقي أنهكَ فيه السيد مخدومه لينعم هو في هذا الرفاء، ومع الأسف بدلاً من أن يكون المثقف هو أداة التغيير، أو المحرّض على فعل التغيير والثورة على هذا الوضع الاستعبادي، يعمل هو الآخر على توسيع الهِوّة بين العالميْن، فيظهر في صورة المتعالي والمتأنّف على هذا الواقع الذي لا يد للغالبية من سُكّانه فيه.

ضد التخلّف

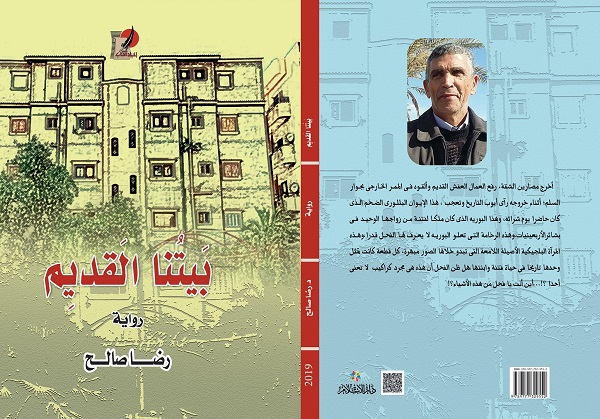

تسرد رواية محمد المنسى قنديل “طبيب أرياف” 2020 (دار الشروق)، من منظور راوٍ شخصي، تجربة طبيب ينتقل للعمل في وحدة صحيّة في قرية ما (نائية) في صعيد مصر، تمنحه هذه التجربة رؤية (كُليّة) لرصد عالم القرية الغرائبي بطبيعته القاسية وأناسه (رجالاً ونساءً، فقراء وأغنياء، مسلمين وأقباط، طيبون وأشرار) وأحداثه (الواقعية وغير الواقعية)، في نوع من الموازة مع عالم الوطن الكبير بأحلام شخصياته، وأزماتهم، وإحباطاتهم؛ كاشفًا عن واقع منسيّ قاهر، يسيطر عليه ثالوث (الفقر والمرض والجهل)، علاوة على آسفة الآثافي العادات والتقاليد التي تقهر النساء (والرجال على حد سواء) وتصل بها إلى الموت أو الهروب، ومن جراء هذا الواقع الرازخ على النفس صار حُلم أفراده محصورًا في الهروب والانعتاق منه بالسفر؛ “خشية أن تكون نهايتهم ونهاية العالم في القرية“.

تتعمّق علاقة الطبيب بواقع القرية ومشاكلها الظاهرة والمستتِرة، وهو ما يجعل عينه بمثابة كاميرا ترصد بدقة كافة التحولات والصِّراعات الدائرة في أجوائها، وكذلك الممتدة على أطرافها، كما في حالة خيمة الغجر. وفي أثناء ذلك يتعرض الطبيب لتجربة حب تأتي عوضًا له عن حُبٍّ أجهضته السُّلْطة، مع فاتن ابنة الطبقة البرجوازية، هذه المرة يكون مع ممرضة – لكن متزوجة – تنتهي بحمل، وتكون هذه التجربة بما تحمله من تبعات على الطرفين، صراعًا بين عاطفته وواجبه المهني من جانبه، وصراعًا بين التقاليد ( ولائها لابن عمها) والعاطفة (حبُّها للطبيب) من جانبها تكون.

يوازي الراوي بين القهر الواقع على النساء، مع اختلاف مصدر القهر (سُلطة ذكورية/ سلطة سياسيّة / سلطة دينية / سلطة أنساق) فالشخصيات النسائية في الرواية بمثابة الخطيئة، وحاملات قرابين الفداء للذكورية، في إدانة تامة للذكورية (على اختلاف تمثلاتها في الرواية: زوج / عشيق / أهل / ابن عم / مسؤول (المأمور)) وبشاعة ممارساتها ضد النساء، التي تصل إلى القتل كما حدث مع جليلة من أقارب زوجها، الذين سلبوها روحها وأيضًا أثاث منزلها، أو الدفع إلى الهرب كما في حالة زوجة العمدة؛ وبين القهر الواقع على الرجال، وهو متنوّع بين قهر من سلطة مستبدة كما في نموذج المأمور مع الغجر والجازية على وجه الخصوص، أو قهر الواقع والمرض أو قهر التطرف الديني كما حدث مع الترزي أبانوب، فبعد اكتشاف علاقة الحبّ المحرّمة بينه وبين جليلة «أوسعوه ضربًا، وأركبوه حمارًا بالمقلوب وطافوا به البلد، ثمّ هجّروه».

وعلى الرغم من الانتهاكات (البدنيّة والنفسيّة) التي تعرّضت لها المرأة من فعل ممارسات السُّلْطة البطريركيّة / الذكورية، إلا أن الرواية أظهرت شخصية المرأة بصورة أقرب لحقيقتها / لواقعها في مثل هذه البيئات بعيدة عن تلك التصورات الذهنيّة التي دشنتها ممثلات خطاب التحرُّر النّسوي عن المرأة، وهو خطاب أحادي عاكس لشعارات برّاقة كالتحرّر والمساواة، والاستقلال، دون مراعاة لثقافة المجتمع وتكوين شخصياته تبعًا لظروفه الخاصّة جدًّا.

فالشخصيات النسائيّة في الرواية لم تقف بالسّلب أمام ما تتعرّض له، أو حتى ما يعوِّق أحلامها، بل قاومت وراوغت بالتحايل على التقاليد التي يفرضها النّظام الأبويّ / الذكوريّ، بسلطتيْه الاجتماعيّة (زوج ، أقارب) والسياسية (المأمور ممثلاً لها، وبالمثل العمدة)، فنجد الممرضة فرح، تحايلت على عطب زوجها، في أن يُحقّق حُلْم امتلاء بطنها بثمرة، وكان لها ما أرادت، وبالمثل زوجة العمدة، استطاعت رغم كافة القيود التي يحاصرها بها زوجها من أن تتحرر من قيده وإذلاله، فهربت دون أن تدري ما هي عاقبة الهروب، وقد جنت ثمارها -بالسلب – من قبل عندما أرادت أن تهرب من بيت أبيها، فأدخلت نفسها في سجن العمدة، وضيق بيته الفسيح الذي لا يختلف عن ضيق غرفتها مع أسرتها الكبيرة العدد. وجليلة بعلاقتها مع الترزي، مع أنها تعلم نهاية العلاقة، إلا أنها استسلمت دون مقاومة. وبالمثل الجازياتان الأميرة والغجرية، كلتاهما حقّقت ما تصبوا إليه، الأولى استطاعت تسهيل فتح تونس، ثم الوصول إلى أبي زيد الهلالي، وعرضت عليه نفسها للمرة الثانية، وعندما رفضها تمكّن دياب منها مقابل أن يقتل الزناتي خليفة في صفقة غير متوقعة، والثانية بالحصول على صَكَّ عدم التعرُّض لها ولأسرتها من المأمور، بعد أن ساومته بأن تكون دليله في رحلة الصحراء للبحث عن المفقودين.

وهذه الصورة تأتي امتثالاً للواقع العينيّ لا التخيُّلي، فالمرأة في هذه البيئات هي عكس ما هو مترسّخ عنها في الصّورة الذهنيّة، قويّة قادرة على أن تفعل ما تريد، وإذا أرادت شيئًا فعلته. والنماذج الروائيّة كثيرة كشخصية حزينة في الطوق والإسورة، وصفية في خالتي صفية والدير. وغيرها الكثير.

من زواية أخرى تقدُّم الرواية عبر نموذج هذا الطبيب صورة – مع الأسف – سلبية للمثقف، تناقض لتلك الصُّورة التي دعا إليها المفكّر الإيطالي جوليان بندا بأن يكون المثقف فاعلاً، أو حقيقيًّا – بتعبيره – بما يقوم من أدوار في الدفاع عن ثوابت الحق والعدل، وهذا لن يتأتى له إلا بـ”فضح الفساد والدفاع عن المستضعفين وتحدي السُّلطة القائمة”، وما عدا ذلك فهم أشباه مثقفين تاريخهم ما هو إلا سلسلة من تاريخ “الخيانات المتتالية“. فبطل الرواية طبيب، ومثقف، ومناضل تعرّض لتجربة الاعتقال لحمله أفكارًا ثوريّة، كانت سببًا رئيسيًّا في انفصال حبيبته فاتن عنه، بعدما تعرضت للانتهاكات من قبل الأجهزة الأمنية، بسبب هذه العلاقة، فتنأى بنفسها وبعائلتها من تدخلات الشرطة التي لا تنتهي، فتفض الارتباط به، وترتبط بشخص يبدو أنه ينتمي إلى هذه الأجهزة، كملاذ آمن.

تواصل السُّلطة القمعيّة قهرها لبطل الرواية الطبيب عليّ (لا يرد اسمه إلا بعد 200 صفحة من صفحات الرواية 282)، فبعد خروجه من المعتقل، تُبعده عن القاهرة، إلى مكان ناءٍ، أشبه بمنفَى إجباري، فترسله إلى العمل في وحدة صحيّة، في الصعيد، دون تحديد لاسم البلد أو القرية وإن كان يصفها بـ”القرية الكابوس“. فالصعيد حسب تصوّر ضابط أمن الدولة، إنه يُشبه السجن إلا قليلاً لأنه “منطقة الإصلاح والتهذيب لكل المشاغبين “.

هذا البطل منذ أن ركب الحافلة المتجهة إلى مكان عمله الجديد، تلازمه نظرة احتقار وسخرية من الأوضاع التي يعيش فيها هؤلاء البشر، وكأنّهم اختاروا هذه الحياة بإرادتهم، فلنتأمّل وصفه للحافلة – التي توصف “بأحلاهم” – وبما بها من أفراد: “ما إن يتوقف الأتوبيس حتى تندفع الحيوانات قافزة من النوافذ وينحشر الناس عند الباب… أشم رائحة الناس والبيوت وروث البهائم” هذا ما سينطبع في ذاكرته، ومع الأسف لا تلتقط عدسته – بوصفه الراوي الأنا والمهيمن على حركة السرد – فيما بعد – أثتاء جولاته في القرية أو حتى في محل سكنه أعلى الوحدة الصحيّة – إلا ما هو أسوأ، فالحياة صعبة والمواصلات غير آدمية، وفي كثير منها بدائية “عربة كارو يجرها حصان هزيل“، كما أن طبيعة المكان نفسها قاسية، فيه الموت سهل يموت الناس لأسباب تافهة، الجسور نصف مهدمة ومياه النيل عكرة، المدينة مُحاصرة بالجبال الصفراء الموحشة، والحشرات والآفات التي تفتك بالبشر دون استئذان. ولا أحد ينجو منها. فالبشر وجوههم مُتعِبة وأجسادهم مُنْهَكة، يجلسون في الطرقات غير مبالين بالغريب “لا يتحركون ولا يتكلّمون، يحدقون فقط في العابرين“.

بطل إشكالي مُجهض

الصُّورة التي رسّخها المؤلف لبطله هي نموذج لبطل إشكالي – بتعبير لوسيان جولد مان – يقف ضدّ العالم بمفرده، حاملاً أفكاره اليسارية لتغيير العالم، فهو معارض للسلطة. منذ أن كان طالبًا مشاغبًا، لم يترك مظاهرة ولا ندوة أو جريدة حائط دون أن يُشارك فيها، معلنًا تمرده وعصيانه أمام الجميع. لكن ما إن توضع هذه الأفكار بعيدًا عن الشعارات والمظاهرات، على أرض الواقع، حتى يفشل البطل فشلاً ذريعًا، فيتحوّل من بطل إشكالي إلى بطل خانع للسلطة بعد تجربة السجن أو المستنقع البائس – بوصفه – بعد أن دخله وخرج منه بقرارات عشوائيّة، فصار مدجنًا لا يعارضها، ولو أظهر معارضة، فهي مجرد إرضاء للثوري القديم، لا إيمانًا بالمعارضة، والوقوف في جبهة ضدّ.

تنجح السُّلطة وأجهزنها في أن تجرِّد البطل من أفكاره الثوريّة، وكذلك التمثّل لدور المثقف الحقيقي؛ فيتخلّى عن دوره، باستثناء الدور الوظيفي (كطبيب للوحدة) كأداء واجب، بما يقدّمه من كشف وعلاج للمرضى. ربما كان في بعضها مثل موقف تزوير الانتخابات مضظرًا بسبب ورقة الضغط، التي تضغط بها عليه السلطة عبر ممثلها رجل أمن الدولة، فقبل التوقيع على موافقته لاستلام عمله يهدده قائلاً: “سنعفو عنك مؤقتًا، سنرسلُك بعيدًا، لكن لن تغيب عن أعيننا” ومرة ثانية “لم يكن السجن إلا عقابًا هينًا، لكن روحك في يدنا الآن”

انعكاس تجربة الاعتقال وما عاناه فيها (بدنيًّا ونفسيًّا) والتهديد المبطن بإمكانية العودة إليه من جديد، يظهر أثره مبكرًا، فما إن يصل إلى الوحدة، حتى نرى سلبيته تظهر في كثير من المواقف، فلا يعترض على ما يفعله دسوقي عامل الوحدة من تحصيله لأجر من المرضى، وأيضًا في خوفه من الصقر،بالانصياع لابتزازه ويعطي له دواء يعدل به رأسه. لكن المؤسف أن السلبية تتحوّل إلى تواطؤ ومشاركة في الإفساد والقهر حتى لو بطريق غير مباشر، كأن يعمل على تحريك عواطف فرح، ويدفعها إلى أن تدعوه لممارسة الجنس، رغبة – أولاً – في اكتشاف جسدها الذي لم تختبره مع ابن عمها (عيسى) الذي لم تتعرف على ملامحه على عكس ما حدث مع الطبيب عندما التقيا في فندق رخيص في المدينة، وثانيًّا لتحقيق رغبتها في أن تكون أمًّا، وقد أدركت بحكم عملها كممرضة في الوحدة، عجز زوجها عن تحقيق أمنيتها. وعندما يحدث الحمل، يحرّضها – صراحة – على طلب الطلاق من زوجها، والهرب معه، لبدء حياة جديدة، وما إن يأتي له الزوج (عيسى) طالبًا المال للسفر إلى البلدة المجاوة، حتى يجدها فرصة ليتخلص منه، فيمنحه له. وهو ما تكتشفه فرح بعد أن يعود إليها جثة، فتتهمه بقتله.

صور التواطؤ التي يبدو عليها الطبيب متعدّدة؛ منها ما يأتي في صورة غضّ الطرف عمّا يحدث من انتهاكات وابتزاز من قبل السُّلْطة ممثلة في (المأمور)، فنراه يقف موقفًا سلبيًّا إزاء نية المأمور القبض على المعلّم الثوري كإجراء احترازي قبل الاستفتاء. ومن ذلك أيضًا موقفه من زوجة العمدة، التي اشتكت له ما تُعانيه من عنف واستبداد الزوج، ورأ ى بنفسه ما تعرّضتْ له من إصابات جسديّة، علاوة على إصابتها النفسيّة، لدرجة أنها من شدة الحرمان، راودته عن نفسه، في غرفتها دون خوف من زوجها الذي كان متواجدًا بالقرب من الغرفة في مكانٍ ما، ومع هذا فلم يُحرّك ساكنًا لإنقاذها، ونتيجة لما تعرّضتْ له من إكراهات نفسيّة وبدنيّة هربت دون مبالاة بنتيجة فعلتها، فالهروب – كما ظنت – هو الملاذ للنجاة بعدما فشلت في إيجاد حلّ لإنقاذها من وحشية هذا الزوج، وإن كان مع الأسف قد اختارت من قبل حل الهروب من بيت العائلة بالزواج بالعمدة ليحقق لها حلم الاستقلال، فلم تجنِ غير الخيبة والانكسار.

ونفس الشيء حدث مع جليلة وأبانوب، فبعدما عَلِمَ بحكاياتهما، ومع إدراكه لحجم الخطر، واحتمالية تعرّض جليلة للعقاب لخرقها نسق الجماعة، وهو ما كان، لم يفعل شيئًا يُذْكر. الشيء الوحيد الذي فعله أنه لمـّا شاهد العقاب الذي أنزله أهل القرية بأبانوب بعد اكتشاف العلاقة المحرَّمة (دينيّا وأخلاقيّا واجتماعيّا) تدخّل لإنقاذه من بين أيديهم، دون أنْ يُقدّم الحماية الكافية لهما في ظل أنساق اجتماعيّة لها سلطة القانون.

المقاومة بالتحايل

ذكاء المنسي قنديل، يجعل من بطله الإشكالي المدجّن (بفعل عوامل كثيرة) يُعرِّي هذا الفساد مادام عاجزًا عن علاجه، فإذا كانت أجهزة الدولة رفضتْ صوته العالي واشتراكه في المظاهرات وعاقبته مرتيْن؛ الأولى بالاعتقال والثانية بالنفي، فإنه لا يعدم الحيلة في المقاومة، فتبذخ صورة أخرى للمقاومة، مقاومة بالتعرية وفضح عوار هذه السلطة، من خلال هذه المشاهد لواقع القرية المزري [اجتماعيًّا (الصراعات العائلية والدينيّة)، واقتصاديًّا (الفقر) وفكريًّا (هيمنة الوعي التحي)] في إدانة تامة لتخاذل السلطة (أو الدولة) عن ممارسة أدوارها المنوطة بها، وهو ما آل بمجموعة من الشباب لأن ترضخ لسماسرة المال النخاسين (شيخ العرب)، وتنقاد في طريق مجهول ينتهى بهم في نهاية الرواية إلى أن يكونوا عرضة للجوع والعطش وطعامًا لذئاب الصحراء الضارية.

فيقدّم المؤلف – الراوي عبر نموذج هذه القرية التي هي اقتطاع (أو تمثيل) لـمجتمع أكبر، وما يعج بها من مشكلات فساد (محروس) واستغلال (دسوقي) واستبداد (العمدة، المأمور) وانتهاك للأنساق (جليلة وأبانوب) وإقصاء للآخر (الترزي أبانوب) وضعف إنساني (فرح / وعيسى / جليلة) وشبق وصخب (الجازية وجماعتها)، هذه النماذج بحكاياتهم وما تخفيه من أنساق مضمرة، أشبه بصورة مصغرة لواقع أكبر، هو واقع مصر، وهو يئن تحت صراعات وإهمال وقهر وفساد. فالقرية مع انفصالها عن المركز القاهرة – فعند حدوث الفيضان تنقطع الطرق- إلا أنها تحمل جرثومتها، وفسادها، كما أن شخصياتها ملوّثة بآفات المدينة الكبرى، فالذي لديه القوة يقهر من يدانيه رتبة (العمدة لأفراد القرية – والعمدة لزوجته الشابة). لكن الشيء الأهم وهو ما يلعب عليه المؤلف أو إيديولوجيا المؤلف الضمني، أن هذه الرزايا التي تعجُّ بها القرية، هي نتاج فساد السلطة الأم، سلطة الدولة، بغياب الخدمات عن مثل هذه القرى، وعدم تذكرها إلا أوقات الانتخابات.

عين فاحصة

لا تتوقف الرواية عن هتك غلالة زيف المجتمع، وما يعانيه أفراده من كبت، وقهر لرغبات النفس امتثالاً لأعراف وأنساق موروثة، ففرح مجبرة على الزواج من ابن عمها عيسى مع أنه عاطل، كما أنه لم يُرْضِ طموحها، فاضطرت لإقامة علاقة مع الطبيب، فهي ذات جانحة للمدينة الكبيرة خشيت أن تدفن أحلامها في القرية، وبالمثل جليلة وعلاقتها بأبانوب، لكن استحالة اتمام الارتباط، في ظل أطماع الأقارب في ما لديها من مال، وكأن الأنساق لا تحمي إلا المصالح الشخصية، فقتل جليلة من قبل أقارب زوجها، جاء طمعًا في ما لديها، لا استجابة للعرف.

كما تدين الرواية الخطاب الدينيّ المتناقض، الذي يرفع شعارات الإخوّة والمساواة والمواطنة، وإن كان – في نفس الوقت – يضمر عداءً مستترًا للأقباط، على نحو ما عرّت حادثة جليلة وأبانوب الشاب الملتحي (في إشارة للإيديولوجيته المتشددة) في مقابل موقف الشيخ عبد البرّ الذي كشف عن رويّة واتزان، برفضه ما يحدث له، ومطالبة الغاضبين بأن يتوقفوا: “توقفوا.. إنه من أهل الكتاب“. كما تسخر الرواية من اللعبة السياسيّة برمتها، في مشهد مقتل الرئيس والاستفتاء على نائبه، فالمشهد يدعو إلى العبث والسخرية.

مرّر المؤلف خطابه الروائي بلغة عذبة كعادة مرويات المنسي قنديل؛إذْ وصلت في بعض أجزاء منها خاصّة الحوارات بين الممرضة فرح والطبيب إلى لغة شاعرية بامتياز، وإن كان ثمة خطاب لغويّ تتحدث به بعض الشخصيات كفرح يفوق وعيها، وما تلقته من تعليم، وبالمثل ما ردّدته زوجة العمدة، فهو خطاب مبنى على إيديولوجيا المؤلف الضمني. السرد على الرغم من التداخلات والتقاطعات بين حياة الطبيب وسجنه وقصة حبّه، مع رصده لمشاكل مرضاه، وما يحدث في القرية، إلا أن ثمّة أجزاء في الخطاب السردي جاءت زائدة، بسبب كثرة التفاصيل على نحو ما روته الجازية عن رحلتها وعلاقتها بأبي زيد الهلالي ودياب، وأيضًا التفاصيل المسهبة في وصف الرحلة إلى الصّحراء. فهذه الأحداث غريبة عن الحدث الأصلي، كان يكفي الإشارة إليها دون إسهاب، أما موقف عدم ذهاب أهل القرية للانتخابات، ففي الحقيقة هو موقف غريب، حتى ولو كان غيابهم دافعًا على التزوير الذي تمّ، إلا أن غيابهم في المطلق لا يحدث بالمرة في ظل هذه السلطة وقهرها، بدليل أن الطبيب مارس التزوير وهو لديه قدر من الوعي.

………………..

*نُشرت بجريدة العرب اللندنية