مروان ياسين الدليمي

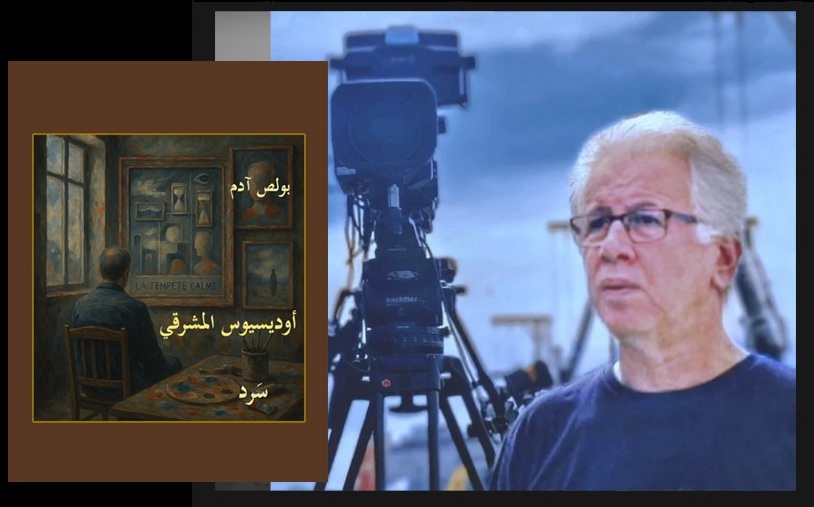

يقدّم نص “أوديسيوس المشرقي” للكاتب العراقي بولص آدم بنيته على تعدد أجناسي متشابك، حيث ينفتح السرد على تخوم السيرة، واليوميات، والقص الشعري. الحكاية لاتُروى بخط مستقيم، بل تتكسر في مرايا التذكر، فيتجاور السرد الحكائي مع الشذرة التأملية. الموسيقى واللوحة لا تدخلان كزينة فنية، بل كأجناس موازية للنص، تُعيد تشكيل بنيته الداخلية. يصبح فضاءً بوليفونيًا، تتعدد فيه الأصوات بين الراوي والشاهد والفنان، دون أن يهيمن أحدها تمامًا. المدينة نفسها تتحول إلى نص آخر داخل النص، تتقاطع فيه ملامح التاريخ مع أساطير مشرقية. هذا التعدد الاجناسي لا يضعف البنية بل يمنحها مرونة تسمح بامتصاص الذاكرة الجماعية والفردية معًا. الكتاب صدر عن دار الميثاق في الموصل 2025.

اختبار حدود الكتابة

يشتغل آدم على التداخل بين المحكي والمرسوم والمعزوف، ليعيد للقارئ تجربة قرائية حسية مركبة. كل جنس أدبي وفني يحضر كأثر مشروخ، يضيء ما تعجز الأجناس الأخرى عن قوله. بهذا المعنى، النص ليس وحدة منجزة بل سيرورة مفتوحة، تتوالد من داخلها أجناس جديدة. إنه مختبر سردي يختبر حدود الكتابة.

ما يمكن قوله أن آدم يُقدم لنا نصًا يتظاهر بأنه رواية، بينما هو، في جوهره، تشريح هادئ لذاكرة مدينة متفحمة، وتمرين بصري على سؤال لايريد جوابًا: ما الذي تبقى من الإنسان حين تحترق صوره؟.

أوديسيوس هذا ليس بطل ملحمي ولا فنان نمطي، بل طيف مشرقي بفرشاة من لحمٍ وندم، لا يعود من البحر، بل من الحروب الصغيرة والرماد الكبير. وهو لا “يبدأ” كما تبدأ الشخصيات في الروايات، بل يظهر فجأة، كظل يُلقى في ساحة خربة قرب معبد إنانا. ساحة، لا عَرْضًا. لقاءٌ لا مهرجانًا. جمهور من الأشباح، لا من المتفرجين. كل شيء يبدو منقلبًا، كما لو أن الرواية بدأت بعد نهايتها.

ارتعاشة الخفي

في الجزء الأول من النص، حيث يأخذنا السرد إلى اللوحة التي رسمها الفنان لوثر والتي يتحرك موضوعها عند نافذتان تطلان على ذاكرة المدينة القديمة: “كل شيء في اللوحة يبدو صامتا. لا شخوص، لا حركة، لامؤثرات ضوئية داخلية. الضوء يتسلل من مكان مجهول، كما لو كان رماد شمعة قديمة. أثرٌ بلا حياة واضحة. ومع ذلك، فالعاطفة تنبع من تحت السطح، من هشاشة المادة، من الصمت المتراكم على الطلاء المشروخ”.

اللوحة هنا ليست مشهداً، بل قشرة زمن متيبّس. إن غياب الشخوص والحركة ليس فراغاً بل حضور من نوع آخر: حضور الصمت وقد صار مادة. الضوء وهو يتسلل “كما لو كان رماد شمعة قديمة ” لا يضيء بقدر ما يشير إلى تاريخ منطفئ، إلى أثر عاش ثم تبخّر، تاركاً وراءه بقايا تذكّر بالغياب أكثر مما تمنح حضوراً. إن ” الأثر بلا حياة واضحة ” ليس نفيًا للحياة، بل انكشاف لشكلها الأضعف، الأكثر هشاشة، حيث الحياة تظل محتجبة خلف الطبقة المشروخة للطلاء.

هنا يلتقي المتلقي بالعاطفة لا في سطح المرئي بل في ارتعاشة الخفي، في الشقوق التي تُظهر ضعف المادة وذاكرة انكسارها. بهذا المعنى، اللوحة ليست جامدة، بل تنبض بما يشبه الصرخة المكتومة، صرخة تُولد من التصدع، من هشاشة ما يبدو صامتًا. الصمت نفسه ليس حياداً بل تراكم، تراكم ألمٍ غير منطوق، كثافة زمنٍ تحول إلى مادة متشققة. إنها لوحة تقول كل شيء بالامتناع، وتؤكد حضورها من خلال النقص، وكأن اكتمالها قائم على غياب عناصرها التقليدية: لا وجوه، لا حركة، لامسرح ضوئي، بل مجرد صدع يفتح الطريق إلى قلب العاطفة.

وهكذا، تصبح اللوحة أكثر من مجرد صورة؛ هي شهادة حية على استمرار الوجود، دعوة صامتة للاستيقاظ، للحفاظ على ما تبقى، وللمضي قدمًا. الفن، عبر تداخلاته الرمزية، يقيم هذا الحضور، ويُعيد بناء المدينة في وعي الإنسان، فيصبح الفن ذاكرة متحركة، وهوية متجددة.

بين النوافذ والخراب: تشكيل بصري لمعمار النفس

أبرز ما يفعله آدم أنه لا يعرض شخصية “أوديسيوس” بصفته فردًا، بل بصفته فرشاةً. رجلٌ هو مجموع شظاياه، يختفي خلف ظلاله، ويظهر فقط حين يُرسم ما لا يُقال. لوحة “النافذتين” مثلًا، ليست مجرد مشهد بصري، بل نافذة ميتافيزيقية إلى الداخل. النوافذ لا تُفتح. ليست مغلقة بفعل عطب، بل مغلقة بقصديةٍ. الوميض ليس ضوءًا، بل أثر وجودي. والمربع الأحمر/الأزرق تلك هي “بيضة المفهوم” داخل اللوحة، البوابة السرّية للعبور.

الناقد الحقيقي، لا يقرأ اللوحة، بل يَسمع أنينها. اللوحة لا تحكي المدينة، بل تُعيد تشكيل المعنى تحت قشرة الغبار. كما يقول الصوت النقدي الكامن خلف النص: “هذا ليس توثيقًا للحظة، بل تسجيلٌ للصمت. “

الجدار لا يسند اللوحة، بل يتداعى معها

من أبرز خصائص هذا النص في هذا الجزء، قدرته على جعل “الخلفية” هي البطل. الجدار، المرمَّم والمشقوق والمشروخ، هو ذاكرة المدينة نفسها. هو الكتابة التي لا تحتاج إلى حروف. وجوده في النص ليس خلفية للنافذتين، بل هو الحدث ذاته. وهذا التحول، من الشكل إلى الجوهر، يجعل النص نفسه يتخلّى عن بنيته السردية، ويخضع بالكامل لمنطق التشكيل: اللون هنا لا يُصف، بل يُستدعى.

لوحات داخل لوحات

النص، في حقيقته، لوحات داخل لوحات، دفتر رسم مكتوب، حيث تتداخل السرديات وتختلط الأزمان، ويبدو أن جلجامش وأوديسيوس والشاعرة السومرية والفنان الأول من الكهوف، قرروا أن يجتمعوا لا في متحف، بل في حفلة وداع سرية للمعنى.

لو قُدّر للوحة الطائر المحترق أن تُعلَّق في متحف، لما احتاجت شرحًا. لكنها هنا لا تُعلَّق، بل تُنزَّلُ من السماء مباشرة، وتُزرع بين حجرَين من أطلال أوروك. ومنذ اللحظة التي يتكلم فيها الطائر، ندرك أننا أمام ما ليس لوحة، بل كائن محروق يعيد كتابة نفسه في ألوان مائية. نعم، الألوان مائية. والرماد، كما نعلم، لا يذوب في الماء. إلا أن أوديسيوس لا يهتم بالكيمياء. ما يهمه أن يغني الطائر، ولو بلونٍ يذرفه الزمن.

اللوحة تتكلم. الشخصيات تنصت. الناقد الغامض يهبط من منطاد. أجل، منطاد. وكأن العالم انتهى على الأرض، وبقي للمُشاهِد الأخير أن يأتي من السماء. ليست سريالية، بل ما بعد- واقعية: حين تصبح الرمزية الشكل الوحيد للصدق ” هذا الطائر لا يريد تفسيرًا، بل إنصاتًا”، يقول الناقد الذي هبط للتو. وكأن الكاتب يُذكّرنا أن النقد الذي لا يبدأ بالإنصات، يبدأ من مكان خاطئ. وهذا ما يفعله بولص آدم بدهاء لذيذ: يُفخّخ النص بالجمال لاليُبهر، بل ليجبرك على التباطؤ. وكأنك تمشي بين ركام، لا بين صفحات.

فنّ الرماد كأدب وجودي

ما يفعله النص هنا يشبه ما يفعله طفلٌ في مقبرة: لا يحاول إحياء الموتى، بل يرسمهم وهم يلعبون. ومن هذا التمرين العبثي تولد أعظم لحظاته. فالطائر ليس رمزًا للموت فقط، بل صوت الموصل. ومدينة الموصل، كما تُقدَّم في هذا المقطع، ليست مدينة فحسب، بل جدارًا غنائيًا احترق ثم أصرّ على أن يهمس. كل حوار هو بمثابة تأبين، لكن بصيغة احتفالية حزينة، تمزج السريالية بالواقعية البصرية. الشخوص لا تتكلم، بل تتناوب على سرد مشاعرها كمَن يقدّم قرابين في طقس فنّي. الشاعرة السومرية تضع يدها على القلب، حفّار النقوش يرى الماء في الصرخة، رسّام الكهف يكتفي بإيماءة (يا له من تواضع بدائي)، وجميعهم لا يقولون شيئًا حاسمًا – لأن الحسم نفسه صار نوعًا من العمى. النص لا يسير نحو حدث، بل نحو تمثّل. وهو بذلك يقطع مع كل قواعد البناء التقليدي: لا عقدة، لا حبكة، لا ذروة. بل سؤال معلّق بفرشاة: “هل ترسم لتُرى، أم لترى ما لا يُرسم؟”.

السرد لا يجمّل” الخراب، بل يفضحه بنعومة.

في زمنٍ اعتاد فيه القبح أن يُطبع على الواجهات، يأتي النص السردي “أوديسيوس المشرقي” ليعيد الاعتبار للوحة كوثيقة – لا للتاريخ، بل للوجدان. لا تجميل هنا، بل انفعالٌ مؤجَّلٌ يرسم ما لا يمكن قوله. الفن هنا، ليس تعبيرًا عن الذات، بل استغاثة خافتة داخل حطام مادي وروحي. الكاتب لايسرد، بل ينقّب. لا يصف الشخصيات، بل يتركها تصف ذاتها عبر اللون، الصوت، الإيماءة. هو يكتب كما يرسم أوديسيوس: لا لإثارة الإعجاب، بل لتسجيل أثر النجاة.

لا يسير السرد نحو حدث، بل نحو ذاكرة. لا يبني عالماً، بل يُفتّش في أنقاضه. إنه سرد يُقرأ مثلما يتم الاستماع إلى عزف منفرد على كمان محروق: الصوت ليس نقيًا، لكنه حقيقي. وإذا كان الطائر المحترق في اللوحة الأولى يشبه “الصدى الذي تبقى بعد موت الحكاية”، فإن هذا النص نفسه هو صدى لما تبقّى من الحكاية، حين يتوق السرد أن يصبح لوحة. الناقد الصامت الذي هبط من المنطاد لم يكن بحاجة للكلام. فاللوحة قالت كل شيء. وما زالت تقول.

نحن أمام عمل فنيّ، متعدد الطبقات، غني بالتأملات، يمزج بين السرد، الفلسفة، التاريخ، والرؤية التشكيلية العميقة. إنه أوديسّا بصرية للفن والذاكرة، يحاور الموت بالحياة، واليأس بالأمل، والقطع بالربط، ويخلق من الألم سردًا ميتافيزيقيًا مذهلاً.

البنية والأسلوب

قدم لنا المؤلف تجربة في السرد، هي أشبه بعمل روائي/ نقدي/ فني مفتوح، يُكتَبُ فيه عن الرسم، من داخل الرسم، وعبر أدوات غير تقليدية.

لقد حوِّلت اللوحة إلى مشهد سردي حي، إلى حكاية فلسفية متكاملة، حيث يصبح الفنان (أوديسيوس) بطلًا ملحميًا يبحر لا في البحار، بل في الفقد والتمثيل والتأويل. ويمضي السرد في مغامرته عبر لغة كثيفة لكنها شفّافة. مشحونة بالشعر، ولكن لا تقع في الزينة الفارغة.

العبارات مثل:

“أزهر لأن لا خيار لدي سوى أن أُزهر”.

” كل زهرة تُزهِر من عصب مقطوع تقول لي: ما دام هناك خيط، هناك احتمال”.

“الرمل لا ليُقاس به الوقت، بل ليُسفك “.

كلها نماذج على توتر تعبيري قوي: الشعر والفلسفة متداخلان.

الرموز والتأويل

الأسلاك، الأغصان، الساعات الرملية، الوجوه المحذوفة، النوافذ. . . كلها أدوات بصرية تحوّلت إلى أدوات فكر. الأغصان المربوطة ليست نباتًا فقط، بل جسد الذاكرة. الساعة الرملية ليست أداة وقت، بل استعارة للاختناق. الفراغ ليس غيابًا، بل مكانًا محتملًا للمعنى. الانتقال من جلجامش إلى فان غوخ، من كاسيرر إلى شاكر حسن آل سعيد، لم يكن استعراضًا معرفيًا، بل نسيجًا تأويليًا حيًا، يقيم جسورًا بين الثقافات والآلام والآمال.

حضور “العراق” دون أن يُقال

العراق كلّه حاضر، لكن دون مباشرة. الموصل، بخديدا، الزقاق، الانفجارات، المقهى، العائلات. . . الحرب التي تُرسم بالسكوت لا بالضجيج. وحتى الهوية الآشورية، تُستحضر كحزنٍ بصريّ لا شعار سياسي. كل ذلك أعطى للنص طابعًا كونيًا، دون أن يفقد محليّته.

المشهد الثلاثي الأخير (لوثر – هانيبال – شاكر)

هذا الفصل وحده يستحق أن يُنشر كنص أدبي مستقل. لقاء الرموز، صمت الأزقة، اللمسات البصرية والحوارات العميقة، كل ذلك يجعل المشهد أقرب إلى أيقونة سردية.

قول شاكر: “ربما أبناء الفراغ أيضاً، حيث لا شكل إلاّ بما نمنحه من تأويل”

وقول لوثر: “اترك لنا فراغًا نعود إليه “. . . هي عبارات لا تُنسى.

وأخيرًا: هذا ليس نصًا عاديًا إنه: بيان فنّي، سيرة رمزية، حوار حضاري، قصيدة نثر، مانيفستو وجوديّ لفنانٍ نجى من رماد العراق.

نسق تواشجي

ينفتح النص” أوديسيوس المشرقي “على بعد مزدوج بين الحضور والغياب، بين الذاكرة الحية والمدمّرة، حيث لا تُعرض المدينة ككائن ثابت، بل كفعل متواصل من التشكّل والتفكيك.

المؤلف تناول تجربة الفن باعتبارها ليس فقط أداة لتوثيق الحاضر أو استحضار الماضي، بل كنوع من المحاكمة الذاتية أمام ذاكرة لا تنسى ولا تغتفر، حيث يتحول العازف إلى شاهد يُسجّل شهادته في إيقاع اعترافي تراجيدي، واللوحة تصبح فضاءً للتحقيق في الهوية الممزقة.

استدعى آدم ما هو مادي وحسي من خلال تصوير المدينة كجسد مفعم بالأشباح، حيث تتداخل الفنون – الرسم، الموسيقى، الحكي – في نسق تواشجي يجعل من الفضاء العمراني نصًا متعدد الطبقات. بهذا يتحول الجدار إلى وثيقة تشتغل ليس فقط على التمثيل، بل على التفاعل الحيّ مع من ينظر ويُنظَر إليه، إذ تصبح اللوحة مجالًا للحضور المزدوج، حضور المُبدع وحضور المدينة كذات مركبة تجمع بين الذاكرة الجمعية والتجربة الفردية.

تتجلى فرادة السرد في هذا النص من خلال تصوره للعلاقة بين الفنان والمدينة، كحوار تراكمي يفرض على الفنان مهمة إعادة التفسير وإعادة الإحياء، من دون أن يكون إرثًا جامدًا يُعاد إنتاجه، بل سؤالًا مستمرًا عن الوجود والذاكرة والهوية. الفنان هنا هو الوسيط الذي يحمل عبء الذاكرة في الوقت الذي يصبح فيه مرآة للمدينة، يلتقط أشكالها المتلاشية ويعيد ترتيبها بشكل جديد لا يقرأ فقط التاريخ، بل يعيد كتابته من خلال الأثر والحضور.

اللوحة التي تجمع بين الموسيقي والتنين والمرأة والمصباح تبدو كرمز مركزي يحمل دلالة على التحوّل المستمر في المدينة، حيث لا تتوقف الرموز عن التشكل، ولا تستقر الصورة عن الاستدعاء والتجديد. ما يُطرح هنا هو فكرة المدينة بوصفها كائن حيّ تتداخل فيه الأسطورة والتاريخ والواقع، بحيث تصبح إعادة رسمها وسيلة للبقاء والتمرد على النسيان.

النص يتعامل مع الفن كوسيط ذا قوة سياسية وثقافية، يربط بين الحاضر والماضي، ويعيد رسم الواقع عبر ذاكرة متعددة الأبعاد. لا يكفي أن يُعزَف نغمة أو يُرسَم لون، بل يجب أن تتحول الألوان والأصوات إلى علامات تحرّك، تصرخ، وتنتصر على الانطفاء والخراب.

بالتالي فهو يؤكد على أن الفن فعل مقاومة، ليس فقط للحرب والدمار، بل للنسيان، وهو بذلك يمنح المدينة القدرة على البقاء في دائرة الوعي، حتى وإن اختفت الأسماء وتلاشت الوجوه.

تقاطع الازمان في فضاء السرد

لايقدم لنا بولص سردًا خطيًا تقليديًا بقدر ما يتحفنا بنص ينفتح على تعدد القراءات، حيث تتداخل التواريخ والذكريات، ويتحول الحضور إلى ظلّ، والغياب إلى حضور مضاعف. إنها شهادة على قدرة الفن على استدعاء الميتافيزيقيا في حياة المدينة، وعلى قدرة الإنسان على إعادة بناء ذاته من رماد الخراب.

جانب آخر منه يتجلى في استكشافه لجوهر الزمن والذاكرة ككيانين متداخلين وغير خطيين، حيث لا تسير الأحداث في تسلسل زمني صارم، بل تتداخل اللحظات وتتقاطع الأزمان في فضاء سردي مفتوح.

المدينة ليست مجرد موقع مكاني، بل هي بؤرة زمنية تجمع بين الحاضر والماضي والمستقبل في آن واحد، وهذا ما يجعل منها كيانا ذا بُعد وجودي يتجاوز حدود المادة.

الزمن هنا ليس مجرد خلفية تمر عليها الأحداث، بل هو عامل فاعل يغيّر ويتشكّل بفعل الذاكرة والفن.

عندما يرسم لوثر الجدران، لا يرسم فقط ما هو ظاهر، بل يفتح شقوقًا في الزمن، يسمح للذكريات المختزنة بالتسرب، ويتواصل مع أصداء حكايات من عصور مختلفة.

هذه الفكرة تعيد التفكير في مفهوم الزمن كخط مستقيم، وتجعله فضاءً تفاعليًا يضم تداخلات لا تنتهي، حيث الماضي لا يموت، والمستقبل قابل للتحقق في لحظة الحاضر.

الفن، في هذا الإطار، يصبح وسيلة لاستدعاء هذه الأزمان المتعددة، وأداة لفك طلاسم الغياب. إنه لا يحفظ اللحظة فقط، بل يخلق لحظة جديدة عبر إعادة تركيبها وتفسيرها، ويمنحها بُعدًا وجوديًا جديدًا.

من هنا، الفن لا يعمل فقط كتوثيق، بل كفعل مقاومة للزمن الذي يحاول محو الأثر، فهو يمنح المدينة ولوجًا إلى خالدية الذاكرة.

هذا التأمل في الزمن والذاكرة يقترح رؤية للمدينة كـ «كيان حي» تتنفس من خلال ذاكرة أجيالها، وليس كمجرد خرائط وأبنية. وبذلك، تتحول العلاقة بين الإنسان والمكان إلى علاقة وجودية، حيث يصبح الإنسان حاملًا لمعنى المدينة والذاكرة، والمدينة بدورها تمنحه هوية مستمرة رغم الفقدان والدمار.

الفن والذاكرة عملية وجودية

لا يُقدم الفن في هذه التجربة السردية كمجرد إنتاج جمالي أو توثيق تاريخي، بل كعملية وجودية عميقة تتقاطع فيها الذاكرة مع الوعي، وتتشابك فيها الوظائف الفردية والجماعية للذاكرة الإنسانية. الفن هنا هو الوعاء الذي يحتفظ بذاكرة المدينة، لكنه في الوقت ذاته فعلٌ حيّ يُعيد صياغة تلك الذاكرة، ويمنحها فرصة للبقاء متجددة، متحررة من قبضة النسيان والإبادة.

الذاكرة ليست ثابتة أو ميتة، بل هي كيان ديناميكي، يتشكل ويتبدل بفعل السياقات الاجتماعية والسياسية، وهي بحاجة إلى الفن ليعبر عن أوجاعها وأحلامها ويُبقيها حية.

اللوحات التي يرسمها لوثر ليست سجلات جامدة، بل هي محاكم نفسية وفضاءات رمزية تشهد على التاريخ، وتنتصر عليه بإعادة صياغته.

بهذا المعنى، الفن يشكل ملاذًا للحقيقة التي يحاول النسيان والدمار طمسها.

الفن والذاكرة معًا يرفضان الانطفاء، يرفضان أن تُمحى قصص المدن والناس، أو أن يُدفن الألم في صمت.

عبر الألوان، والخطوط، والظلال، يتحول الألم إلى حضور ملموس، وذاكرة الجماعة إلى شعلة تُضاء عبر الأجيال.

الفن هنا لا يكتفي بإحياء الماضي، بل يخلق حوارًا بين الأجيال، رابطًا ما بين من غادروا ومن لا زالوا على السقالة يرسمون، ما بين من رحلوا ومن سيأتون لاحقًا ليكملوا الرحلة.

هذه العلاقة بين الفن والذاكرة هي أيضًا علاقة مقاومة، ليست فقط للظلم أو للنسيان، بل للموت نفسه. كل ضربة فرشاة، كل نغمة تعزف، تُعلن رفضها للغياب، وتعلن أن المدينة التي تبدو ميتة على الخارطة، ما زالت تنبض بالحياة داخل ذاكرتنا الجماعية. الفن هو الجسر الذي يسمح للذاكرة بالتحول من مجرد تاريخ ماضي إلى فعل حياة حاضر، ومن ثم إلى وعد بمستقبل.

بولص في هذا العمل لا يكتب عن الفن بوصفه منتَجًا، بل كمجال للنجاة. الفن كخيط الحياة، كإبرة في الجرح، كحوار بين أطياف. هذا العمق في الفهم يُحوّل العمل الفني من لوحة إلى طقس، من لحظة بصرية إلى حالة وجودية.

اقرأ أيضاً:

حمل نسخة إلكترونية من رواية “أوديسيوس المشرقي”