نجوى العتيبي

«الوجه هو ما لا يستطيع المرء قتله» هكذا يرى الفيلسوف إيمانويل ليفيناس في فلسفته الخاصة التي تهَبُ الوجهَ وتحجبه عن الإنسان بلا أسباب وجيهة؛ إذ لم يكن للفلسطيني فيها وجه، بينما أعطاه لأهل الشتات الذين ينتمي إليهم على سبيل المثال.

تعلِّقُ جوديث بتلر على مقولته بأنّها تنطوي على حكمٍ لأبديّة الوجه؛ فإنْ أمكنَ قتلُ الجسد فإنَّ «الوجه يحمل تحريما للقتل لا يسعه إلا أن يُلزِم الشخص الذي يلتقي ذلك الوجه ويجعله خاضعا للتحريم الذي يوصله الوجه». وما إن تبدأ أحداثُ السابع من شهر أكتوبر حتى تنحاز مباشرة إلى الحق الفلسطيني وتسمي الإبادة الجماعية باسمها، متهمة الغرب بالتواطؤ في إيقاعها على الفلسطينيين في مقطع مصوَّر.

ويمكننا ملاحظة تلك الإبادة كتحديثٍ يومي مستمر منذ ما يزيد عن أربعين ليلة، مذابح تجري بيديها ورجليها محاوِلة عدم ترك أي ناجٍ بالصدفة من ورائها، حتى ذلك المسنّ الذي سقاه جيش المحتلّ ماء لالتقاط صورةٍ مدَّعاةٍ لوجهه الإنساني؛ قُتل ببرود كأنه لا شيء.

لا يكاد يمرّ يومٌ من هذه الأيام دون الطعن بالفلسطينيين ونسبتهم إلى الحيوانات لتبرير قتلهم، يقولها صراحةً وزير دفاعهم متماشيا مع صاحب فلسفة الوجه الذي يرى الفلسطيني ضمن حشد بلا وجوه، لكنه لا يقدِّم وجهة نظر يناقش فيها عديمي الوجوه هؤلاء المستحقين للقتل، ومن هنا لا يُستغرب دعمه للاحتلال الصهيوني.

كل ذلك الإجرام الذي حاول منذ عقود محو وجه الفلسطيني؛ جرَّده أيضا من حقه الإنساني في كل شيء، فابتُلي بعمليات سلب ونهب بلا آخر… بيته ومزارعه وأرضه، اقتُلع زيتونه كذلك وصودرت كوفيته، يمكن أن نراها مسروقة بألوان علم المحتل في واحدة من أرقى الماركات العالمية إمعانا في إذلاله والتلذذ بقهره. كل شيء للفلسطيني سطا عليه محتل عنصري، محتل أحمق جعل العالم كله يراه مؤخرا كمسخ لا يندرج تحت فئة خلقها الله في الأرض كبقية من خَلَق. لقد تمزّقتْ صورته إلى الأبد، ولكن خرجَ من بين شقوقها رغما عنهم وجهٌ قديم لإنسان غُيِّبَ عمدا، كان ذلك الوجه «فلسطينيا» فجأة، بلا آلة إعلامية ولا حلفاء، ربما كان للإنسانية وجهٌ عام يفرض نفسه في مفترقات الطرق، فصار العالم يرى فجأة.

هل تأخر العالم كثيرا عن اتخاذ موقف تجاه ما يحدث؟ ولنتفق بدءا على إدانة الكيان إدانة كلية بالإحالة على تاريخ أقدم بخمس وسبعين سنة، ليكون الكلام محترما ولائقا بالظهور على أبصار متلقيه ومسامعهم. والإجابة ليست معقدة ولا بعيدة، نعم، لقد تأخر العالم كثيرا في تجاهل الحق الفلسطيني وتزييف ما يحدث هناك، لكنّ الآداب مبصِرة وسابقة، وحريّ بها أن تكون كذلك، وأتذكر بهذا الصدد قصة رائعة للكاتب محمد العرادي.

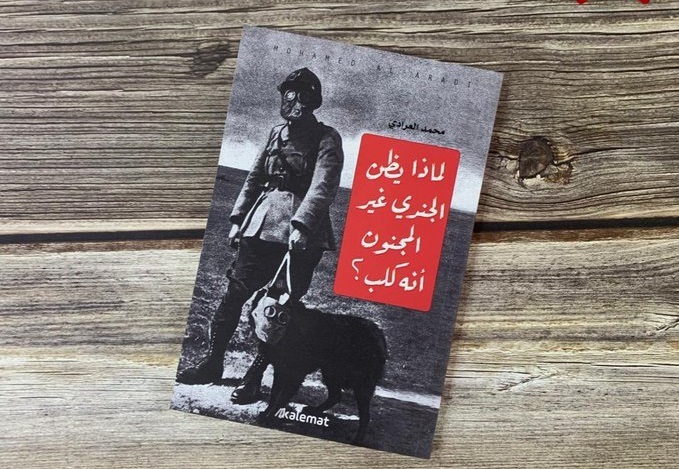

يستعير الكاتب عنوان «التماسيح» لقصته الأولى من المجموعة «لماذا يظن الجندي غير المجنون أنه كلب»، وبقدر ما ينطوي عنوان القصة على نمـوذج مسبق في ادّعاء المشاعر وتزييفها عبر الإحالة على «دموع التماسيح» الأنانية الخدّاعة؛ فإنَّ عنوان المجموعة لا يبتعد كثيرا عن ترسيخ شيء كذلك. إنها صرخة في وجه المحتل، صرخةُ معرفةٍ به لا اعتراف، وصرخة احتقار تُنازِلُ ما يفعله للفلسطيني، لكنها صرخة واعية وهذا سرّ من أسرار إبداعها.

لا أود حرق القصة ولا كيف كتبها صاحبها ببراعة، لكنها تفكك الدعاية الصهيونية وتقلبها عليه، فمن بين ادّعاءات العودة التي يتشدّق بها ووعودها المزعومة؛ يختار لهم الكاتب مرحاضَ الحمام «مكانا» لائقا في الظهور فجأة من «البيت/الأرض»، إنه ممرّ مائي سريع! يظهر منه شخصٌ فجأةً كما بدأ أول مرة في فلسطين، وإعادة كتابة القصة بهذه الطريقة أمر بارع وخلّاق. يخرج شخص «مجهول» فجأة، وبطريقة معينة يتذرَّعُ بمظلمته المجهولة طلبا في المساعدة والإيواء. ومن خلال جمع العمل لعدة إلماحات ذكية عن عنصريات ودعايات عديدة تحضر في الشخصيات؛ تظل الثقافة الإسلامية أسمى وأقوى من الانغلاق والرجعية مهما أخذت من الدروس والعبر في الأقوام والجماعات. ثقافة تفتح بابها قبل عقلها احتفاءً بالإنسان وظروفه المختلفة، ويبدي الكاتب ذلك كما يبدي احترازه الذي تعلمه من التجربة الفلسطينية، إنه دور المثقف المعاصر، من عاينَ الأحداث وفَهِمَ الوضع، وأترك للقارئ اكتشاف ذلك وتقييمه.

أعود للقصةِ هذه الفترة رغم عدم تصديقي بأنْ يحظى الكيان بحيفا جديدة كما تنبأتْ قصة العرادي، لكنَّ حدس الكاتب كان أقرب؛ حيث دلَّتْهُ معرفته قبل حدسه بما قد يقترفه المحتل من أحداث جسيمة يكسر بها رتابة أيامه الفارغة، ولم نتخيّل تلك المدينة التي كتب عنها العرادي حتى صارت أحداثُ غزة.

منذ بدء الأحداث والقصة تحضر في ذهني يوميا، وأرى حماسة الكاتب في متابعة الأمر دون حياء أو إخفاء لفكرة واحدة تدور في باله، فلم يحاول رسم حدٍّ جبان بين أدبه وشخصه المنتمي للثقافة العربية الإسلامية والقارئ، وعموما لا يكتب عن فلسطين شخص جبان، هذه قاعدة تردف حقّ الفلسطيني في أرضه، وإنه لموقِفٌ بدهيّ، لكننا بتنا في زمن يُعجَب بظهور البدهيات ويشكُر عليها. نقول: لدينا مثقف واعٍ، لا يتورع عن دعم قضيته، يكتب ويدفع غيره ويتحمس، حسنا شكرا لك، لكننا لم نعد نرى منك الكثير ولذلك سنشكرك مرتين اضطرارا… وبالطبع لا أقصد الكاتب بل غيره من المتورّعين عن الخوض في مسائل الرعاع كما يقول البعض.

لعلها مسألة يطول فحصها، لكنّ الموقف نفسه يُفترض أن يكون محددا وواضحا، نحن «معَ» بأي طريقة تريدها فلسطين، والمثقف أول من يكون كذلك لكنّ للواقع شأن مختلف؛ ففي الحين الذي يدّعي فيه أحد أعمدة الثقافة الحديثة كـ «سارتر» مثلا بأنّ المثقف هو موقف وليس مهنة، فإنه يطالعنا بعجز صفيق عن أخذ موقف جاد من المسألة الصهيونية والحق الفلسطيني، يتناقض كأنه لا يعرف شيئا أو يصعب أن يتأكد مما يعرفه؛ إذ كان يرى حق العدو المحتلّ في الوجود بعد ألفي سنة! لكنه يُتأتئ في الحق الفلسطيني ولا يتورع عن إظهار تأتأته رغم ما يقوله عن حقّ العرب في العودة بعد عشرين سنة وليس ألفي سنة! وعلى إثر سارتر نرى كثيرون يشبهونه على أرض الواقع.

بينما يسجّل الكاتب محمد العرادي موقفه بصرامة من قبل الأزمة وأثنائها بلا تأتأة وتدقيق حسابات، هو «معَ» وكلنا «مَعَ» وعلينا أن نكون كذلك بلا طول تفكير.

إنَّ اتخاذ رأي دقيق وواضح من العالم يسهم في تشكّل موقف صارم عندما تقع طامة كبرى أمام أعيننا كالإبادة الجماعية.

ربما علينا التفكير في ذلك طويلا قبل الكتابة عن أشياء كثيرة لا تعني أحدا، لكنّ العرادي كان يفكر عنا مضاعَفَةً، ويكتب كمن فَهِمَ العالم وأين سيتّجه.

لقد اضطررتُ إلى حذف تقييمي للعمل على موقع القودريدز إذ لم يعجبني كثيرا وقت قراءته، وهذه محاولة لإنصافه لكونه عملا سبقني في الفهم وبناء التصورات؛ فالأدب الجيد يسبق الوقتَ بحقّ، ويسقُطُ في جوف القارئ بحدثٍ مستقبلي كأنه مهضوم قبل ذلك بفترة طويلة. الآداب وجبات ممتدة العمر، تعلقُ في الحنجرة وتكمُن لقارئها، تنتظر وقتَها على مهل لتعاجِلَ الحلقَ بطعمها وشبع صاحبها بها. هي كبسولة زمنية تفوق وصفَ المتعة، فالأدب أكبر وأكثر قداسة من المتعة وحدها، وهكذا كان محمد العرادي وقصته البديعة عن تاريخ فلسطين ومعاناتها مع حثالة الأمم، ممن لا يتورّعون عن الخروج من المرحاض للمحاضرة عن الحق ولمن يكون، وعن الإنسانية وفيما تكون، ولن ينتسب التطهير العرقي والمذابح الجماعية إلا إلى كيانٍ همجي مثله.

تجدر الإشارة إلى أنَّ قصة العرادي لم يكن للمحتل فيها وجه، وهذه من وجوه براعتها، ولاسيما حين قرَّر ألا يقتل المحتلّ المحتمَل!

لعلَّ اختبار سؤال الأخلاق في الأدب فاق التفلسف، أو أنَّه دور المثقف الحقيقي. تبقى الدموع للتماسيح بينما يندر أن يحتفظ الإنسان بوجه حقيقي يستحق الاحترام.