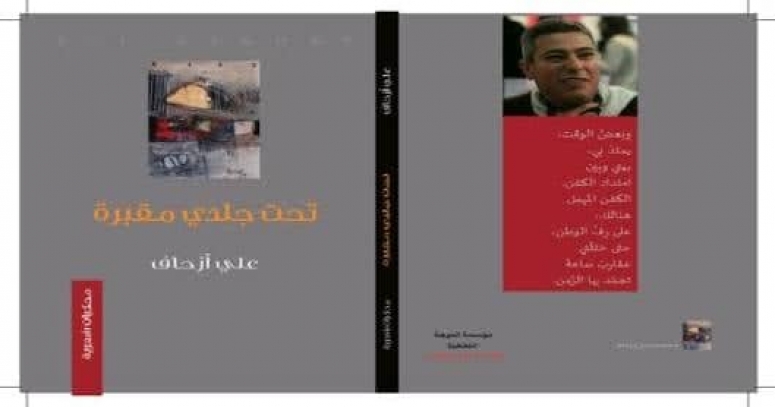

قراءة في عمل “تحت جلدي مقبرة” لعلي أزحاف.

المصطفى صباني

بـنيـة الـنظـم.

من خلال التجنيس النوعي للعمل الإبداعي؛”محكيات شعرية”؛ المرفق بالعنوان الظاهر على غلاف الكتاب؛”تحت جلدي مقبرة”؛ تمت الإشارة إلى اشتمال العمل على محكيات سردية نُظمت شعرا، حيث حادت عن لغتها النثرية المتجانسة وفق معيار المحكي (récit) وقوانينه الضابطة للمقاطع البانية للمعمار السردي، وصارت تتحدث لغة الشعر، التي هي على الطرف النقيض من لغة المحكي النثرية، وذلك حسب تقسيم أنواع الخطاب في البلاغة الكلاسيكية، أي أن هذا العمل هو في أصله محكي مؤلف من عدد من الحكايات، لكنها بنيت وفق معيار شعري. وهذا يضعنا أمام اعتبارين اثنين: وهو أننا لسنا أمام شعر سردي، تحفل فيه القصيدة بسرد مجموعة من الوقائع سواء بالحكي أو بالوصف مع الحفاظ على كل مقومات البناء الشعري، كما أننا لسنا كذلك، أمام نوع من الحكايات التي نُظمت على شكل قصائد حوارية كما هي حكايات لافونتين (La Fontaine) الخرافية، بل نحن أمام عمل يدفع بالمحكي نحو تخطي تخوم الشعر وخلخلة بنياته ليصير هذا الأخير مجرد مكون من مكونات الخطاب السردي الشامل. ومن ثمة، فلن يكون الشعر هنا سوى تنوع بسيط، يلتف حوله المحكي ليصير جزء من أدوات اشتغاله الفنية، وبذلك فنحن أمام عملية تضمين وإلحاق وتبعية، وليس أمام مساواة تقتضي التداخل والتفاعل والاندماج. فكيف يستطيع المحكي، الذي هو لغة اليومي المبتذل والمعنيُّ بالتفاصيل العائدة إلى الزمن الماضي الزائل والمسند بالقول المزعوم الذي يمحو صوت كل ذات المتكلمة (“زعموا أن …”)، أن يغدو لغة شعرية تُعنى بقوة العبارة وسحرها وبسمو معانيها وبسلطة الذات المتكلمة التي تثبت حضورها الدائم في مشهد درامي يختزل الزمان والمكان، وهي الذات التي تكثف من قوة الصوت في بحثها المتواصل عن لغة تتخطى كل حدودها المعجمية والتركيبية والدلالية (الانزياح)؟ إن هذا العمل، في سعيه لاحتواء لغة الشعر وتطويعها لتكون معيارا يبني عليه المحكي صرح مقوماته السردية، يجعل من لغة الشعر المبنية على المقاطع الإيقاعية بديلا للغة المحكي المبنية على المقاطع الدلالية، بحيث يتم تقطيع المحكي الذي يسرد حكاية على مقاس اللغة شعرية التي تعيد بناء تلك الحكاية وفق نفَس شعري يطيل العبارة أو يقصرها على حسب إيقاع داخلي مُنسابٍ لا يعرف القطع أو التوقف، بحيث تصبح الحكاية ذات تنغيم موسيقي يُعزف على إيقاع دافئ خال من التوتر أو التسارع أو التثاقل، إذ أن الحكاية تغدو مجرد مقطع موسيقي واحد منفرد، وهذا يجعلها تتجرد من مقومات المحكي التي تعتمد التوتر والتشويق قصد بلوغ لحظة الذروة التي تفرج عن النهاية المرتقبة، لكن وبالرغم من ذلك، فإن أحداث الحكاية تتعاقب زمنيا وفق تسلسل يحفظ للأحداث وحدتها الدلالية. كما أن المشهد الذي تلتقط الحكاية تفاصيله وتكثفه في لقطة، لم يعد محكوما بالزاوية التي يحتلها السارد إزاء الموضوع المسرود، بل أضحى صورة شعرية تختزل دلالات متعددة، وذلك في إبعاد لكل أساليب التعبير التصريحية المباشرة، ونشر لظلال المعاني المجازية، وبذلك تخلصت لغة الحكاية من التعبير النثري المبتذل، مستعيرة من الشعر لغة الصورة وأبعادها الرمزية. وباختصار، فإن هذا العمل السردي ذي الترانيم والصور الشعرية، يريد من الحكاية أن تتكلم لغة الشعر، وأن تتماثل في مظهر شعري، في بحث عن صيغة جمالية جديدة تريد بعث الروح في المحكي الذي صار لغة العصر الأدبية. وبذلك، فإن هذا العمل يريد بشكل موارب إعادة الشعر إلى حظيرة المحكي من خلال استرجاع اللغة لقوتها السحرية الماثلة في النغم والصورة، على اعتبار أن الشعر وحده من يمتلك هذه الخاصية. ومن ثمة يريد المحكي أن يفرض رؤية شعرية على كل مسعى يرغب في محاكاة الواقع، مادام كل محكي هو إعادة إنتاج الواقع سواء عبر محاكاته أو أسطرته.

الحكاية الشعرية النواة.

في كل عمل أدبي، مهما امتدت نصوصه وتعددت تفاصيله، يوجد نص يختزل كافة النصوص، عبارة عن بوتقة تُصهَر فيها كافة النصوص وتُذاب، وهو النص الجسر الذي يربط بين كافة أطراف العمل، والقمة المشرفة على تفاصيله الممتدة. ومن هذه الزاوية، يعتبر نص “الذبح الأسمى” النواة الأصلية التي تفجر منها العمل وانصهر في آن معا، وهو يختزل الصيغة الجمالية للعمل ورؤيته للعالم، في رسم واضح لأفق الكتابة ومواقفها اتجاه قضايا العصر. ففي البداية يكشف النص عن صيغته الجمالية القائمة على هدم كل أنواع الكتابة الفنية من رواية وقصة وشعر،لأنها فقدت زمان تلقيها وتذوقها، ذلك أن زمن الكتابة الحالي هو زمن تلاشت فيه الحياة واستشرت فيه الإبادة والفتك، فلا مناص من كتابة تعكس هذا التلاشي في صيغة فنية:

نحن لا نعيش

زمن الرواية،

ولا زمن القصة،

ولا زمن الشعر.

نحن نعيش

زمن الذبح الأسمى،

تفنن في الإبادة.

ونهاية النص تؤكد على الخراب الذي حاق بالحياة والفن معا، فلا سبيل إلا للغة هدمٍ توازي عصرها، لا هي بنثر ولا هي بشعر، بل هي محكي تبدّى في صورة شعر:

نزول الخراب

في أرض القافية،

انفجار قلب امرأة

على حافة الاستعارة،

ضرب أعناق

النثر والقصيدة.

إن متلقي النص لا يعيش وجود آخر فنيا يغنيه عن وجوده الفعلي، ولا يجد في العمل ملاذا يخلّصه من عنت الحياة ومشقتها، ذلك أن هذا العمل يدوّن النهاية التي تصيب بخرابها الحياة والفن معا، فلا عزاء له في الفن ولا حياة ترجى بعد أن تفننت الإبادة في:

صرف الجثث،

وفقا لقواعد السلف الصالح،

استيتيقا العبور

من الوريد إلى الوريد،

جز الرقاب طبقا لآخر

نظريات البلاغة،

فاللغة الشعرية التي تتحدثها هذه الحكاية هي لغة زمانها، تحكي المآل المأساوي الذي صارت إليه الحياة في عصرنا الحالي، حيث غدت إبادة مقدسة، تنشر الموت المُجمّل بإيديولوجية البعث، تُفني الحياة الفعلية في سبيل الإيهام بحياة أبدية عن طريق بلاغة الصورة الموغلة في فداحة البطش والفتك. وبذلك لم تعد الحياة نسيانا للموت وإبعادا لتهديده، بطمسه في أعماق طبقات اللاوعي، بل أضحى الموت شاهرا وجهه، وفاغرا فاه، يُمسرح جرائمه المقدسة على مرأى الجميع. ومن ثمة لم يعد العيش إلا صحبة الموت، لا يُنتظر مجيئه المفاجئ، لأنه أضحى ملازما للوجود بشكل جلي، لا حاجة له للتخفي ونصب فخاخه الخادعة مادامت له حظوة الظهور أمام أنظار الجموع وليس بين ظهرانيهم. وهكذا أضحى الكائن يعيش موته المنتظر وهو يحيا عبثا في هذه الحياة.

في معنى “تحت جلدي مقبرة”.

في هذه الحكاية الشعرية التي استُعير اسمها ليكون عنوانا للعمل، قلْب صارخ لمعنى الحياة والموت، بحيث أضحى الحاكي الشعري يعيش موته وهو مازال على قيد الحياة، تسكنه مقبرة قبل أن يكون ميتا يسكن مقبرة، ذلك أن الحياة الحقيقة يعيشها الأموات في المقابر، بينما الحياة الفعلية هي حياة زائفة أو هي الموت الحقيقي:

رأيت الموتى يفترشون العشب،

بين أيديهم

تفاح قليل

وكثير من النبيذ

والموسيقى.

فالأموات المفعمون بالحياة يعيشون حاضرهم في اقتناص المتعة وتحصيل لذاتها، ساخرين من الأحياء الذي يعيشون موتهم في تقديس للماضي وتمجيد لبطولاته، وكأن الحياة تحنطت وصارت تمثالا يوهم بحياة دائمة، بينما هي فاقدة لنفَس يخض فيها الحيوية:

الذين تستهويهم سير الأنبياء

ملاحم الحروب

والبطولات القديمة،

وكل ما يمتد باردا

مثل حد السكين،

بين احتمالات الوهم والحقيقة،

وهكذا يحيا الحاكي ميتا قبل أن يموت، ويرى على حد قوله: “أيامي تمر/ وتبدو حياتي بعيدة”، ينتظر قدوم الحياة التي تتماثل في صورة الموت.

وفي قصيدة موازية لهذه القصيدة، بعنوان “القفز خارج جدار المقبرة”، يعود الحاكي الشعري إلى الحياة بعد موته ليشهد على الموت الذي يكتنف الأحياء، فيسعد بحياته الميتة بعد موت حياته الحية، وكأنه يتخلص من جثته التي كانت في مقبرة الدنيا لينعم بجسد كله فرح بحياة بعد الموت:

يحملونني فوق أكتافهم

أشم رائحة الجيف الكريهة

المحنطة في بِدلٍ أنيقة

وأضحك ملء شدقي

من كل هذا الموت الذي

ينز من عرق مسامهم

وينتشر مثل السم في الهواء

يركضون بنعشي خفافا

وحين يضعونني في الحفرة العميقة،

أنهض من قبري وأشاهدهم،

واحدا واحدا وأبتسم،

ثم أسير نحو مدخل المقبرة

أصفّر مثل طائر سعيد

(…..)

وأنا أصفر جذلان

بكل هذا الموت الذي يملأ الحياة

وبكل هذه الحياة التي تملأ الموت.

ففي هذا القلب لمفهوم الحياة والموت، الذي أضحت فيه الحياة موتا والموت حياة، لا وجود لمفهوم البعث وتجدد الحياة بعد الموت، أو اعتبار الموت مجرد عبور من حياة فانية نحو حياة خالدة، أو اعتباره تحولا نحو حياة أخرى مخالفة؛ فيها من التناسخ ما يشكل حياة أخرى جديدة ذات مظهر مختلف، بل يعمد هذا القلب إلى اعتبار الحياة الدنيا بمثابة موت حقيقي يتوهم فيه الناس على أنهم أحياء، بينما هم أموات، لا يعرفون متعة الحياة إلا بعد الموت، فكيف يتجلى الموت وهو يتلبس صورة الحياة؟

تجليات الحياة-المَقبرة.

ليس الموت سوى فضاء مفتوح على التلاشي والتبدد وفقدان روابط الصلة والانسجام، فإنْ كان الموت رمزا للنهاية والختم، فهو يصحب بداية الحياة ويكتنف مسارها منذ المولد، مدونا أثاره المدمرة على الجسد وفي الذاكرة، لذلك يتخذ الموت مظاهر عديدة في الحياة، يشهد على حضوره الكائن الحي في حياته قبل أن يغمض عينيه تحت الثرى، أي أنه يعيش موته وهو حي، كأنه داخل فضاء المقبرة قبل أن يُسجى فيها. فكل المحكيات الشعرية تتحدث عن زمن مضى وانقضى لا يستطيع استئناف سيره والمضي قدما نحو المستقبل، وهو زمن تلاشى ولم يعد له حضور إلا في الذاكرة، ذلك أن الذاكرة سوى مقبرة تحفظ الجثث من التلف والانمحاء موهمة باستمرار الوجود، بينما الوجود انقضى لحظة إيداعه صيغة الماضي الزائل، وهكذا يطوف الحاكي على كل الأماكن وهو مثقل بهذه المقبرة الذاكرة التي لا يستطيع الفكاك منها، والتي تمحو وجوده الحاضر من خلال الاستعادة المشروخة لنغم الماضي الرتيب، وكأن الزمن تجمد في لحظة معينة، لا يستنسخ إلا ما سبق وكرره العديد من المرات بشكل مدوخ يُفقد الوعي بالانتماء إلى أي مكان كان وأي زمان قائم، مثلما ذُكر في نص “كفن”:

الكفن المهمل

هنالك،

على رفّ الوطن

حتى خلتُني

عقارب ساعة

تجمد بها الزمن

ولا يقتصر دور الموت على محو الحاضر والركون إلى الذاكرة، بل تمتد سطوته لتشمل الجسد، بفصل أعضائه وتفكيك روابط الانسجام القائمة بينها، بحيث ترى الجسد يبحث عن أطرافه التي ضاعت منه ليستعيد وجوده الحي، كما في نص “زوايا”. كما تمتد يد الموت لتسحب من الكائن طفولته وأحلامه، على اعتبار أن الطفولة وما فيها من أحلام دليل على حب الحياة والرغبة في أن تكون هذه الأخيرة مسرحا لتحقيق الأمنيات، بينما حوّلها الزمن المحكوم بقدرية الموت إلى حياة مآسي وأحزان، كما في نص “الأطفال”:

الأطفال

يكبرون فينا الآن

عابثين ضاحكين

شامتين هازئين

من سخف العمر

وأحزاننا الصغيرة

وفي صورة بالغة التعبير، يعمل الحاكي الشعري على دس السم في القهوة وتقديمها كل صباح لأحلامه، ثم يقذف بها في حوض الحمام ويطلق الماء عليها، كما ورد في نص “جريمة”. وحتى الثورة الفلسطينية التي كان محلوما بتحقيقها، تحولت إلى كلام هراء واستهلاك للخطب الجوفاء، مثلما بدا في قصيدة “ذات الشال الفلسطيني”.

وفي ظل هذه الحياة- المقبرة، أو في ظل الموت الباسط أجنحته على هذه الحياة الزائفة، لا يحيا الناس إلا على هيئة أشباح متنكرة في وجوه إنسانية (نص “حفلة تنكرية”) تعاني الوحدة والعزلة في ليل طويل لا تنعم فيه بلذة النوم المريح، حتى وإن سعت إلى تبديد وحدتها بالبحث عن رفقاء العشق والمحبة، فلن تصير إلا لقمة سائغة في فم المغتصِب، كما في نص “ليلى والذئب”، أو تغدو بدورها كائنا مفترسا يبحث عن طريدة، كما في نص “شهرزاد”، التي تحولت فيه الشخصية التراثية الباحثة عن تخليص بنات جنسها من مخالب الموت المحدق الذي تشخص في صورة شهريار، إلى عنكبوت عجوز تنصب المشانق الأنيقة لتجز رقاب الرجال.

ويعتبر نص “جلبة” صورة موجزة عن حقيقة هذا الموت الذي سكن الوجود وأضحى لا يفارقه إلا إذا انتزع أرواح الأحياء واصطحبها معه نحو عالم الفناء، تاركا عالم الوجود مسكونا بالفراغ:

وأصحو على جلبة،

على وقع خطى الموت،

يجوس في بيتي،

على أطراف أصابعه،

مثل لص حقير،

متنكرا في زي يمامة،

يختلس من رفوف مكتبتي

أسماء من أحبهم،

يحشو جيوب معطفه الأسود

بأرواح الفنانين والشعراء

(…)

ينسحب مثل مجرم مستتر،

في ظلمة ليل متشح

بجلباب وعمامة.

الصوفية سبيل الخلاص من الحياة-المقبرة

إذا كانت الحياة موت قد تنكر في صورة حياة زائفة، فكيف يمكن أن نحياها ونحن على علم مسبق بأننا أموات مُسرنمون، لا يمكن أن نحياها حقيقة إلا لحظة الموت الفعلي، بعد الغمر في قعر المقبرة؟ وكيف يتسنى لنا إذن أن نحيا حقيقةً الحياةَ قبل أن يُنجز الموت فعله المدمر؟ هنا يتحدث الحاكي الشعري عن الطريق أو السبيل الذي يسلكه المتشوق إلى عيش الحياة في اكتمالها المنشود بين موت الحياة وموت الموت (أي الحياة الأبدية)، بين ضفتي عالم الوجود وعالم الكينونة، حيث لا يكون بحي ولا بميت أو لا يكونهما معا، وهي حالة ذلك الصوفي الذي يعيش في عالم مكتنف بالإشارات والآيات الساحبة للوجود بما هو موجود نحو عالم كله تحول وتلون لا يستقر على حال، إذ يصير مجرد نقطة في بحر مترامي الأطراف وقطرة من بين القطرات المكونة لمحيطة، بحيث لا يمكن اعتباره جزء بسيطا يُستغنى عنه لأن الأجزاء هي أصل الكل، ولا يمكن اعتباره كلا لأنه محكوم بالقصور والضعف، وفي نص “البشير” يتضح هذا المسعى المزدوج للسالك نحو اختبار هذا الوجود المضاعف:

قال: وأين السبيل؟

قلت: هو درب طويل

لا يسلكه إلاّ من هدّه الشوق،

من لابسي الجبة والخيش

العاشقين للمعنى،

الراسخين في تفاسير الإمارة.

وبذلك فإن السالك يحطم وحدة المعنى ويهدم الحدود الفاصلة بين الموت والحياة، معتمدا لغة الإشارة وبرهان الحدس، يتبع خطا تصاعديا يجنح به نحو عوالم تسكنها الأفئدة المتشوقة لا الأبدان الراغبة ولا العقول الهائمة، ينساب مع هذا التدفق الأزلي للوجود، لا يحسب نفسه ذاتا محكومة بشرط الزمان والمكان والضرورة، فهو خارج حسابات هذه المرامي المحدودة والقوالب المسكوكة، إذ فيه يكمن منتهى الاكتمال ومبتدأ الزوال، كما في قصيدة “الطريق”:

الطريق

مبتغى المتوحدين،

درب الدراويش،

متاهة الشعراء،

ترجمان الأشواق،

ابتهال ونظر،

الطريق،

انزياح المعنى،

انهيار المبنى،

مبتدأ وخبر.

على سبيل الختم

يندرج عمل المبدع على أزحاف ضمن كتابة جديدة تكسر الحدود بين النثري والشعري، جاعلة من المحكي الشكل الجامع بينهما، باعتباره اللغة الوحيدة القادرة على صياغة رؤى الوجود المتحررة من الضوابط المقيدة لأسلوب التعبير، كما يتسنى للشعر أن يعاود ظهوره من جديد في لغة المحكي مستعيدا بريق إيقاعه وصوره ومكثفا عبارات لتصير أكثر وقعا في نفس المتلقي. بينما الرؤية الفكرية التي يتقصى المبدع تحقيقها تتخطى ما هو جمالي، في بحث محموم عن صيغة للوجود تكسر الحدود بين الحياة والموت وقلب مفاهيمهما المعتادة، وذلك بسلك طريق صوفي يتخطاهما والعيش فيما وراء الحياة والموت، ضمن مسار الكون الأشمل الذي لا يعرف لنفسه بداية ولا نهاية، وهو مسار التحول والصيرورة الأبدية التي تتساكن فيها الأضداد وتزول فيها الفوارق والحدود. وفي هذا المبتغى تخليص للذات من وهم العيش تحت تهديد الفناء والزوال، وانفتاح على الكون الفسيح والانغمار في نهره المتدفق الذي لا يعرف التوقف.