ربما كان (روديارد كبلنج) يدرك أن العاطفة لا ينبغي أن يكون لها الصوت الأعلى في قصة (حكاية محمد دين)، وأن على السرد أن يبقى محتفظاً بالهدوء الصلب لنبرته حتى عند الوصول إلى موت طفل كان يبني من الزهور والأغصان الذابلة وقطع الزجاج المكسورة والريش قصوراً عظيمة وبنايات فخمة .. لم تكن هناك ثغرة للانفعال؛ إذ أن الاستسلام لهذا الإغراء السهل كان من الممكن أن يتجه بالقصة نحو منطقة الشفقة، وهذا ما كان (كبلنج) حريصاً على تجنبه .. إن الراوي لا يصف علاقته بـ (محمد دين) الابن الصغير للخادم، الذي تمنى الحصول على كرة البولو، وقضى أيامه في التقافز واللعب بين شجيرات الحديقة، معتزلاً الناس دون صاحب أو رفيق .. الراوي يتحدث طوال الوقت عن علاقته بذاته المتمثلة في هذا الطفل السمين .. صورته التي ربما غادرها منذ وقت طويل ولم يتمكن من العودة إليها، أو التي ربما لم يستطع أن يعيشها، ولن يسمح له الزمن بدخولها

إذا كان وصف الطفل بالانعزال فيه شيء من الغرابة، أو على الأقل من عدم الشيوع فإنه لن يكون كذلك لو تصورنا أن (كبلنج) أراد لـ (محمد دين) أن يكون هو نفسه الراوي على نحو تام .. يمكنني تخيل المشاهد الواقعية المحتملة للصداقة التي ربما تكون قد نشأت بين (كبلنج) والطفل الهندي التي وثقتها القصة .. لكنني أميل إلى عدم استبعاد فرضية أن (محمد دين) الحقيقي كان له أصدقاء بالفعل، وأن (كبلنج) تعمد محو هؤلاء الأصدقاء في القصة ليخلق توحده مع الطفل .. أراد أن يعطي (محمد دين) انعزاله .. لكن أي عزلة؟ .. هل هي عزلة (كبلنج) الطفل، أم عزلة (كبلنج) السيد الأوروبي، أم العزلة الممتدة كحياة كاملة؟.

لنراقب جيداً طبيعتين متمازجتين داخل القصة: طبيعة الاستعماري، الذي حينما يكون كاتباً لا يتجاهل سرده التأكيد على كونه المالك، صاحب الأمر والنهي، الذي يعامله الخدم باحترام فائق، ويفرحون بكرمه، ويستعطفونه طمعاً في المغفرة عند ارتكاب الأخطاء .. أما الطبيعة الأخرى فهي تلك التي جعلت هذا السيد يعطى صدفة البحر، منقطة الألوان الزاهية التي عثر عليها إلى الطفل ليصنع بها شيئاً جميلاً خارقاً للعادة، وهو ما بدأه (محمد دين) فعلاً حينما قام بالتخطيط فوق التراب لقصر عظيم طوله ياردتان وعرضه ياردة واحدة .. ربما كانت بين هاتين الطبيعتين علاقة صراع أو تعايش، لكنهما في جميع الأحوال تجسدان حقيقة ممكنة أبعد من مجرد رجل قوي يحتضن طفلاً ضعيفاً بروح لديها حدود شعورية صارمة تقف عندها كي لا تخسر الهيبة .. الطبيعتان تصوران حالة رجل وحيد يريد التسلل خارج تاريخه.

لننتبه أيضاً إلى هذا الدال: ظل (محمد دين) يلعب، ويبني القصور والبنايات، ولكن حينما أعطاه الراوي صدفة البحر ليصنع بها شيئاً جميلاً أصيب الطفل بالحمى ثم مات قبل أن يُكمل القصر الذي كان سيستخدم الصدفة في بنائه .. كأن صورة الراوي ـ حينما أراد التدخل لضمان انتمائها لذاته ـ كان ينبغي أن تتمزق .. كان يجب عليها الضياع عند محاولته العودة إليها أو دخولها للمرة الأولى .. لم يكن الراوي هو من أعطى (محمد دين) صدفة البحر بل الطفل المقموع أو الغائب لدى الراوى هو الذي أعطى له هذه الصدفة، لا لكي يلعب (محمد دين) بها بدلاً منه بعدما تحتم عليه عدم القدرة على ممارسة ذلك بنفسه، بل ليحاول ذلك الطفل المقموع أو الغائب لدى الراوي أن يبني القصر فعلاً ولكن باستخدام اليدين الصغيرتين لـ (محمد دين) .. هنا كان يجب على تاريخ الراوي أن يطفىء تلك الأمنية التي أضاءت بخفوت داخل ظلامه الخاص، وكان على الراوي أن يلتزم في مواجهة هذا الألم بالاستمرار في كتم صوت العاطفة، والتمسّك بالهدوء الصلب الذي هيمن على نبرة السرد، ليس لأن ذلك جانب جوهري من طبيعة السيد الأوروبي، الذي يجب عليه الاكتفاء بكلمات باردة كـ (الانزعاج)، و(حدث ما كنت أخشاه) للتعبير عن مشاعره تجاه مرض طفل وموته، بل لأن اليأس الذي شعر به الراوي تجاه نفسه ـ فضلاً عن ضرورة إخفائه ـ أكثر عنفاً من أن يُكشف كانفعال معلن.

إن قصة (حكاية محمد دين) قد تبدأ بالفعل بعد موت الطفل، وتخيل مشهد لم تتضمنه القصة، ربما راهن (كبلنج) على قوة التساؤل الذي من الوارد أن ينجم عنه : الراوي يقف أمام مخطط القصر فوق التراب الذي مات (محمد دين) قبل أن يتمكن من بنائه مستخدماً صدفة البحر المنقطة ذات الألوان الزاهية التي أعطاها له .. ما الذي سيفكر فيه الراوي في تلك اللحظة؟.

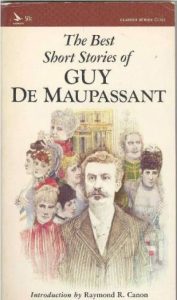

حكاية محمد دين

روديارد كبلنج

ترجمة: بدر الدين حامد الهاشمي

كانت كرة لعبة البولو العتيقة مَبْعُوجة ومقطعة ومشققة، وكانت موضوعة في رف المدفئة مع عدد من غليوناتي التي كان خادمي الشخصي (إمام دين) يقوم بتنظيفها لي.

سألني الخادم باحترام فائق: ” هل سعادتكم – طال عمركم – بحاجة إلي الكرة هذه؟”

لم تكن لكرة البولو تلك أي أهمية خاصة يمكن أن يدركها الخادم!

“لا أريد الكرة لنفسي – طال عمركم- بل أريدها لابني الصغير. لقد رأى هذه الكرة وتمنى أن يلعب بها”.

لم يكن بحاجة ليذكر لي أنه لا يريد تلك الكرة لنفسه، فهل من عاقل سيتهم ذلك العجوز السمين بأنه سيلعب البولو!

حمل تلك الكرة القديمة المقطعة إلى الفرندا… وسرعان ما سمعت صيحات فرح مجلجلة وأصوات أقدام صغيرة تقفز علي الأرض. تلت ذلك أصوات خبطات سريعة بالكرة. لا ريب أن الابن الصغير كان ينتظر بالخارج لحين يظفر والده بذلك الكنز الثمين. بيد أن السؤال الذي حيرني فعلا هو: كيف تمكن ذلك الطفل من رؤية كرة البولو تلك؟

في اليوم التالي وعلى غير العادة عدت من المكتب لمنزلي باكرا بنحو نصف ساعة ففوجئت بطفل صغير سمين عليه قميص أصغر منه مقاسا لا يكاد يغطي نصف بطنه. كان يجوس في الغرفة وأصبعه في فمه وهو يتفحص مجموعة من الصور. لا شك أنه ابن خادمي (إمام دين).

لم يكن له الحق – بالطبع- في أن يكون في غرفتي، لكنه كان مستغرقا جدا في تفحصه لما في الغرفة واكتشاف أسرارهالدرجة أنه لم يلحظ وجودي في مدخلها. خطوت داخل الغرفة وصفقت بيدي مفزعا إياه لدرجة كادت تصيبه بالصرع. تهاوى علي الأرض وهو يلهث. فتح عينيه ثم فغر فمه واسعا. كنت أعلم ما سيحدث… أطلق ساقيه للريح وهو يصرخ صرخة داوية سمعها جميع من كان في جناح الخدم. ناديت بأسرع من أي نداء سبق أن استدعيت به خدمي من جناحهم. في نحو عشر ثوان كان (إمام دين) يقف أمامي في غرفة الطعام. تلى ذلك سماعي لأصوات ضراعة ونحيب مكتوم، ووجدت إمام دين يوبخ المذنب الصغير الذي كان يستخدم قميصه الصغير كمنديل يجفف به دمعه المنهمر.

قال (إمام دين) وهو يلبس لبوس الحكيم: “هذا الصبي شقي فاسد الشخصية. سينتهي به المطاف حتما يوما ما في “الجيل خانة” (السجن) لطبعه السيئ وخلقه الرديء”. تلى ذلك سيل من الصرخات في وجه الصغير وسيل آخر من الاعتذارات الحارة لي.

قلت له مطمئنا: “ليتك تخبر الصبي أن “الصاحب” * ليس بغاضب، وتذهب به بعيدا”.

نقل (إمام دين) رسالة الغفران تلك إلى المذنب الصغير، والذي كان قد بدأ في جمع ولف كامل قميصه الصغير حول رقبته. توقف الصبي عن النحيب واتجه مع أبيه نحو الباب. وفي طريقه للخارج قال لي (إمام دين) إن اسم ابنه (وكأن اسمه جزء من الجريمة) هو محمد دين وهو “بدماش “**. أمن الصبي من العقوبة فلملم أطراف شجاعته والتف حول ذراعي أبيه وقال في نغمة حزينة: “صحيح أن اسمي محمد دين أيها التاحب (بطريقة نطق الأطفال لكلمة الصاحب) بيد أني لست بدماش. أنا رجل”.

بدأت من ذلك اليوم معرفتي بمحمد دين. لم يأت أبدا مرة أخرى لغرفة طعامي، لكني كنت أراه علي “أرض محايدة” في الحديقة ونتبادل التحايا من شاكلة: “تلام تاحب” (أي سلام صاحب)”، و”سلام محمد دين”. كنت يوميا عند عودتي للبيت من المكتب أرى ذلك الطفل السمين في قميصه الأبيض الصغير يقفز من بين الشجيرات التي كان يختبئ بينها، والتي كان حصاني يقف تحت ظلالها، ويحييني الصبي بتحيته المعتادة وأرد عليها بمثلها.

لم يك لمحمد دين من أصحاب. كان يتقافز في أرجاء البيت الكبير ويدخل ويخرج بين شجيرات الخروع وحيدا، ثم يختفي في غموض. اكتشفت بالصدفة ذات يوم بعض ما كان يفعله ذلك الصبي. كان قد حفر حفرة صغيرة لكرة البولو وغرس حولها في شكل دائرة ستة من الأزهار الذابلة. وحول تلك الدائرة رسم مربعا ووضع عليه بقايا طوب أحمر ووضع بين كل طوبة وأخرى قطعة من الصيني المكسور وأحاط كل ذلك بسور طيني. سألت العامل المسئول عن ري الحديقة عن الذي يفعله المهندس المعماري الصغير بحديقتي، فأجاب بأنه “لعب أطفال ليس إلا” ونفي أن يكون لذلك البناء الصغير تأثير مشوه علي حديقتي.

يعلم الله وحده أنه لم تكن لي أدنى رغبة في ذلك الوقت أو بعده في أن أمس ما بناه الصبي، بيد أنني قمت بجولة في الحديقة ذات مساء لأجد أن كل ما بناه الصبي قد أزيل. في صباح اليوم التالي وجدت محمد دين ينتحب بصوت خافت فوق أطلال ما بناه. كان أحدهم قد قال له في قسوة أن “الصاحب” غاضب عليه جدا لإفساده الحديقة وقام بتحطيم كل ما بناه. عملالصبي لنحو ساعة وهو يحاول إصلاح ما أفسده وليزيل أي معلم لجريمته. عند عودتي للبيت من المكتب حياني بوجه حزين ونبرة كسيفة مرددا: ” تلام تاحب”. قمت بتحريات سريعة، كان نتاجها أن أخبر (إمام دين) ابنه بأن “الصاحب” قد سمح له باللعب في الحديقة متى وكيف شاء. فرح الصبي أيما فرح وبدأ من فوره في اللعب مجددا و التخطيط علي أرضالحديقة لمعالم تفوق ما سبق أن بناه حول كرة البولو تلك.

ظل الصبي الممتلئ الجسم ولشهور عديدة مستغرقا في لعبه بالتراب وبين شجيرات الخروع، مصمما لقصور عظيمة وبنايات فخمة من الزهور والأغصان الذابلة التي يقذف بها العامل الذي يعتني بالحديقة، ومن قطع الزجاج المكسورة، ومن الريش الذي أتخيل أنه نتفه من دجاجي… كان دوما معتزلا للناس يعيش دونما صاحب أو رفيق.

عثرت يوما علي صدفة بحر منقطة بألوان عديدة زاهية. قلت في نفسي أن محمد دين لا شك صانع بها شيئا جميلا خارقاللعادة. لم يخذلني الصبي. فكر مليا لساعة أو نحوها ثم طفق يشدو بأغنية مرحة. بدأ في التخطيط فوق التراب لقصر عظيم طوله ياردتان وعرضه ياردة واحدة. لم يكتمل ذلك القصر أبدا.

في اليوم التالي لم أجد لمحمد دين أثرا. لم أسمع “تلام تاحب” عند عودتي بعد انتهاء الدوام، وكنت قد اعتدت عليها لدرجة أن غيابها أزعجني جدا. أخبرني (إمام دين) أن الطفل قد أصيب بحمي احتاج معها لدواء (كونين) ***. تم عرضه على طبيب إنجليزي وأعطي الدواء.

قال الطبيب بعد أن فحصه: “هؤلاء الأطفال الأشقياء ليست لهم مقاومة أو طاقة”.

بعد أسبوع حدث ما كنت أخشاه. قابلت في الطريق لمدافن المسلمين (إمام دين) برفقه صديق له وهو يحمل بين ذراعيه في كفن أبيض كل ما تبقى من محمد دين الصغير.

* * *

* الصاحب هو لقب كان يطلقه الهنود علي الأوربيين

** بدماش هو الشخص سئ الخلق

*** كونين هو دواء مر الطعم يعالج الملاريا ، عرف في السودان بالـ (كينا)