محمد علام

كانت مجلة «الرسالة» لـ أحمد حسن الزيات نبراسًا لا لمصر وحدها وإنما للقطر العربي كله، حيث احتوت صفحاتها على كتابات عقدين من الزمن، وأفكار جيلين أو أكثر من الأدباء والمفكرين، وساهمت في تشكيل جزء ليس بقليل من خطاب الأمة العربية الثقافي، ولكن بعد سقوط المجلة في مطلع عام 1953، وفي خضم مسيرة بناء مصر مرة أخرى بعد رحيل الملكية، اقترح يوسف السباعي أن يكون لمصر مجلة أدبية جديدة، تواكب البلاد في ثوبها الجديد بعد إعلان الجمهورية.

كانت أزمة مارس 54 -التي أطاحت بمحمد نجيب ونصبت جمال عبد الناصر رئيسا لجمهورية مصر العربية- إيذانًا بأمرين، الأول هو إعادة بناء مؤسسات جديدة تصيغ للجمهورية عهدها الجديد، ولا علاقة لها بالملكية، ثانيًا وهو أمرٌ ضمني، أن إعادة هيكلة هذه المؤسسات سيتم على يد جيل جديد ينتمي فكريا وأيدولوجيا وعمريا إلى الجيل الذي يحكم الآن، حيث لم يكن “عبد الناصر” حتى مطلع 1954 قد تجاوز السابعة والثلاثين من العمر.

وبالفعل عُهد إلى يوسف السباعي بوضع العدد الأول من المجلة تحت اسم «الرسالة الجديدة»، وقدم افتتاحية بعنوان «سوق الأدب وسوق الزلط»: «اعترض البعض على اسم هذه المجلة، فمن متشائم خشي أن يكون بالاسم القديم نوع من النحس يقضي على الاسم الجديد، ومن مشفق على أستاذنا الكبير أحمد حسن الزيات صاحب الرسالة القديمة، أن نقيم رسالتنا الجديدة على اسم مجلته الراحلة ولكني فضلت هذا الاسم لأني أعتقد أننا سنتمم الرسالة التي بدأ بها سوانا، كما أتموا هم رسالة من سبقهم وإن في التمسك بهذا الاسم نوع من التكريم لصاحب الرسالة القديمة واعتراف بفضله».

خرجت «الرسالة الجديدة» في أبريل 54 وفي هيئة جديدة تختلف عن المجلات في فترة الملكية، فقد اعتنى -السباعي- بالرسومات الكاريكاتورية، وإبراز مساحة أكبر للصور، واعتماد أكثر من لون في الطباعة، مستفيدًا من شكل إخراج المجلات الفنية، وحرص “السباعي” أن تُشكل الأعداد الأولى من المجلة حلقة وصل بين جيل “الزيات” القديم الذي أدى رسالته -على حد قوله- وبين جيل الرسالة الجديدة.

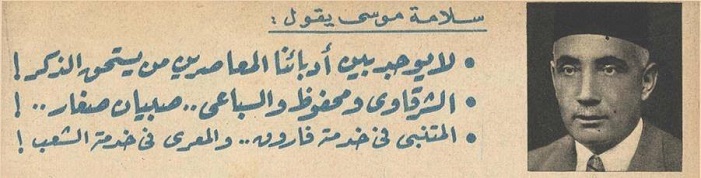

في يونيو من نفس العام وضع عبد العزيز صادق على مكتب “السباعي” مسودة حواره الأخير مع سلامة موسى، ما إن مرّ “السباعي” بعينه على أول فقرة حتى انتابته الحيرة، حيث يرد” سلامة” على سؤال ما رأيك في الأدباء المصريين المعاصرين الذين ترى أن الزمن سيحمل آثارهم إلى الأجيال القادمة؟ قائلًا: «لا أرى فيهم من يستحق..»، وأخذ يُوضح أن ذلك مرجعه انفصال الجيل الحالي عن مجتمعهم المعاصر، وفشلهم في التعبير عنه، وتمادى “عبد العزيز” في سؤاله: هل قرأت الأرض لعبد الرحمن الشرقاوي، وزقاق المدق لنجيب محفوظ، وأرض النفاق ليوسف السباعي؟ وقال سلامة موسى: «قرأت شيئًا لمحفوظ وهو يدل على نبوغ.. ولكني لا أدري هل سيبقى هذا النبوغ على مقاييس العصر القادم أم لا؟ وأنا حين أذكر الأدباء الحاضرين لا يخطر ببالي هؤلاء الذين كانوا صبيانا صغارا عندما كنا نحن في الأربعين أو الخمسين مثل محفوظ والشرقاوي والسباعي».

كان يعلم “السباعي” أن وضع اسمه هكذا ليس لأنه رئيس تحرير المجلة، ولكن لأنه جزء من جيل كامل، مازال البعضُ ينظرُ له باستصغار، ولذلك لم تُثر إجابة سلامة موسى لدى “السباعي” سوى ابتسامة واسعة وهو يسحبُ ورقة وقلمًا ويقول لعبد العزيز: سينشُر ومعه الرد. وقد وضع “السباعي” مربعًا صغيرًا في قلب الحوار يحمل عنوان “كلام العيال”، وهو بمثابة بيان لعيال ذاك الزمان وكل زمان.

أيسمح لي “عمي سلامة” بأن أعلق تعليقًا قصيرًا على ما خصّني به من عدم التفصيل أو عدم التقدير..

لقد عايرتني أولا بصغر السن.. ورميتني بأني كنت في الرابعة أو الخامسة وأنت في الأربعين أو الخمسين.. ولست أرى في ذلك عيبًا أُرمَى به ولا يضيرني أن تكون خلقت قبلي بأربعين عامًا.. اللهم إلّا إذا كنت تعتبر السبق إلى الوجود مدعاة للتفاخر وهو شيء لا فضل لك فيه ولا حيلة لي في ردّه. ولا أظن فارق العمر يمكن أن يكون أبدًا سببًا للمفاضلة، فهناك حمير كثيرون أكبر منك.. وهناك حمير أكثر أكبر مني.. والوصول إلى الأربعين أو الخمسين أو الثمانين لا يحتاج من المرء إلى نبوغ وعبقرية، لا شيء أبدًا أكثر من أن يأكل ويشرب وينام ويتوكل على الله على أن يوصله إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئًا.

وأنت قد أخرجتني أنا و”العيال” من أمثالي من عداد الأدباء المعاصرين لأننا صغار وأنت كبير كأنما الأدباء لا يهبطون في هذه الدنيا إلا وهم يتعثرون في لحاهم..

ثم ادعيت بعد ذلك أنك قرأت لي ولم تجد فيما كتبتُ شيئًا يستحق القراءة لأنه لا يتجاوب مع مجتمعنا وأنا أكذبك في كل ما قلت، وأتحداك إذا كنت قد قرأت لي “ما وراء الستار، أو البحث عن جسد، أو أرض النفاق” قبل أن تصدر حكمك السطحي الجائر.

أما أنك تفضل أبي عليَّ فهذا خير ما قلت، وإن كانت أسبابك في التفضيل مضحكة، لأنك بنيت تفضيلك أولًا على صداقتك له، كأن صداقتك لإنسان قد أضحت من أولى مزايا الأدباء وأن يتحتم على الإنسان لكي يكتسب فضل الأدب أن يكون صديقك. ثم ذكرت سببًا ثانيًا للتفضيل هو أنه قرأ “كارليل” وغيره، فجزمت بذلك بشيء لا تعرفه وهو أني لم أقرأ لهؤلاء، أما عن قولك إن أبي ما كان يكتبُ قصصًا للصحافة فقول يكذبه الواقع لأنه كتب قصصًا في البلاغ الأسبوعي منها “الدروس القاسية، والخادمة، والفيلسوف”. أمَّا أنّك ترفض الكتابة فمن عجز لا عن ترفّع تشهد بذلك محاولاتك البدائية التي نشرتها في جريدة الأخبار.

وأكثر ما أعجب له في حديثك هو إعجابك بالشباب إذا ما قرن بالقيادة السياسية وازدراؤك له إذا ما قُرنَ بالأدب.

وأخيرًا أرجو أن أكون قد أثبت لك أن “العيال” يستطيعون مجاراة “العواجيز” حتى في الغرور وسلاطة اللسان!

يوسف السباعي

لم تعد المسألة مجرد أدب يعبر عن المجتمع وأدب لا يعبر، بل هو صراع جيلين كل منهما يرى أن الآخر لا يستحق الوجود الآن، وتعد هذه القضية أزلية، ومازالت، لكن الصدام بين جيلي الشباب والشيوخ ليس له صدى كبيرا في أيامنا الحاضرة، ربما لأن عيال هذا الزمان، أقل شراسة وجرأة، وأكثر استئناسًا من عيال القرن الماضي، وربما لأنه لا يتوفر لكثير من شباب الأدباء الآن المساحة الكافية للرد، بعكس شباب القرن الماضي حيث كانوا يديرون المجلات، ويديرون البلاد بكاملها، ويستطيعون مناوأة الشيوخ رأسًا برأس.

تتسم قصص يوسف السباعي بالعذوبة والرقة، ويغلب عليها الحرص على رصد المشاعر المتقلبة بين الرجل والمرأة، ولكن يبدو أن نشأته العسكرية أكسبته طابعًا من الحدة والسخرية اللاذعة ظهر في مقالاته التي أسس بها لأسلوب مجلة الرسالة الجديدة، وذات مرة تصيّد مقالًا للدكتور رشاد رشدي في مجلة آخر ساعة يتحدث عن أزمة القصة المصرية، وأنها تُقيم عوالمَ من الزيف والأكاذيب، وسرعان ما تدخل معه فتحي غانم وكتب مقالا تحت عنوان «طه حسين عقبة ضخمة في طريق القصة المصرية»، وراح الشابان يحمّلان الشيخ مسؤولية تأخر القصة المصرية، ولم يُعلق طه حسين، بل كان أكثر حكمة، وعلق السباعي، ووصفهما بـ ليز ولين الأدب العربي، وليز ولين هما راقصتان يهوديتان اعتادتا الظهور في بعض الأفلام الكوميدية القديمة، وما قصده “السباعي” أن التباكي على حال القصة المصرية دون النظر إليها بعين نقدية حقيقية وبحث أساليبها الجمالية وتحليلها لا يُفيد الكتاب ولا القراء، ولا يمثل سوى الرقص من أجل التسرية عن النفس.

لقد كان لطه حسين مكانة بين الشباب لا ينافسه فيها لا سلامة موسى ولا غيره، فقد اعتادوا منه على التقدير القيم، والدعم المستمر، والنقاش والاختلاف معه دون أن يُفضي ذلك إلا إلى مزيد من الاحترام والتقدير المتبادل، ولذلك كان مجرد توجيه الاتهام للعميد كفيلًا كي يكشف “السباعي” عن وجه حاد ولاذع، وفي مقاله «ضيعة النقد.. بين الخطافين والمداحين والهدامين وطلاب الشهرة من هلافيت الأدب!»، أدرج رشاد رشدي ضمن الخطافين، وسلامة موسى ضمن الهدامين الذين لا ينظرون بعين الإنصاف لأدب عربي يغزو الغرب وينال اعترافه مثل كتابات طه حسين والحكيم آنذاك، وأما فتحي غانم فكان مصيره ضمن الهلافيت وطلاب الشهرة وأنه لا يبحث أسباب تأخر القصة وإنما يريد أن ينتقص من قدر طه حسين وفقط.

ولقد حرصت «مجلة الرسالة الجديدة»، منذ الأعداد الأولى، أن تتجاور مقالات الحكيم والعقاد وطه حسين بجانب الجيل الأصغر نسبيًا مثل محمد مندور وصلاح عبد الصبور ومحمد عفيفي مطر وغيرهم، وعلى العكس من سلامة موسى فقد حث توفيق الحكيم الأدباء الشبان في حوار له على صفحات نفس المجلة، أن يحرصوا على صناعة الأثر القيم أولا، وألا يقلقوا من مسألة النقد فهو ليس حاسمًا، موضحًا: «النقد الأدبي في مصر.. إما طبل وزمر.. وإما رمي بالبيض والطماطم.. وقد يمتزج الفعلان كما يمتزج أحيانًا في أي زفة بلدية فيها الطبالون والفتوات جنبا إلى جنب!».

اشتهر “السباعي” بلقب فارس الرومانسية، ولعل ذلك كان بسبب الانتشار الذي لاقته قصصه وروايته بين فئة المراهقات، ولكننا لو توقفنا أمام مقالات السباعي وخاصة السياسية منها التي ملأ بها الأهرام وقت رئاسته لها، لأمكننا أن نستنتج أن الرومانسية هي السباعي نفسه، فأفكاره تتدثر بهالة من المثالية، يريد دائمًا تكسير الثوابت، وفي نفس الوقت لا يريد عداوات، رغم أنه أكثر من يثيرها، ولقد أثار السباعي عدة تساؤلات تتعلق بمفهوم النقد ودوره، ووضع القصة المصرية، وهل قدم الشبّان آثارا حقيقية أم لا؟ وقد استمرت هذه الأسئلة طويلا في معظم المجلات والصحف المصرية آنذاك، ولذلك كان ينبغي أن يتم تقويض آراء سلامة موسى تماما حتى لا تؤثر على تقييم تجربة القصة المصرية.

وعلى ذلك دعت مجلة «الرسالة الجديدة» بعض الأدباء من جيل سلامة موسى للرد عليه بدلًا من تطاول “العيال”، فقال توفيق الحكيم: «لا تقيموا وزنًا لسلامة موسى فقد توقف عن القراءة منذ ربع قرن». أما العقاد فهو لا يعتبره عالمًا ولا أديبًا، وقال كامل الشناوي، إن من يتتبع كل مقالات سلامة موسى مؤخرًا سيتيقن إنه لا يعرف من الأدب العربي قديمه وحديثه إلا عناوين الكتب. وأما طه حسين فاعتدل في لهجته وقال: «إن سلامة موسى لا يتعصب لشيء ولا ضد شيء، وكل ما هنالك أنه حاقد موهوب! وهو حريص على إظهار مواهبه في كل ما يكتب، في السياسة، والأدب، والاجتماع.. وهو يحقد على الأموات أكثر مما يحقد على الأحياء، وحقده على الضعيف أشد من حقده على القوي، ولست أتجنى عليه.. ولكني أقول الحقيقة، ومن يطالع كتاباته كلها بلا استثناء، يأخذه الإعجاب من جدارته على نفث حقده في كل لفظ، وكل معنى.. فليس صحيحا أن سلامة موسى يتعصب ضد الأدب العربي، أو ضد المجتمع الإسلامي!».

وهكذا استطاع عيل من العيال أن يُدخل الجيل القديم والجديد والوسط في معركة، أو قل إنها حلقة من التواصل بين الأجيال، ويثير نقاشًا جادًا حول حقيقة القصة المصرية، وبحث اتصالها بالواقع ومدى تعبيرها عن المجتمع من عدمه، والنظر في أسباب تقدمها، والإشارة إلى نماذجها البارزة التي ستستطيع التعبير عن واقعها جيلًا بعد جيل.

—

نُشر في مجلة «الدوحة» الثقافية، أكتوبر 2019م.