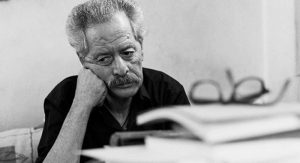

ممدوح فرّاج النّابي

واجه عميد الأدب العربي الدكتور طه حسين (1889 – 1973) منذ بداية انشغاله بالأدب والنقد، خصومات متعدّدة، وصلت في كثير منها إلى التشكيك في عقيدته، والمطالبة باستتابته؛ فبعد مناقشة أطروحته للدكتوراه عن “تاريخ أبي العلاء المعري” في الجامعة المصرية (مايو 1914)، وما إن أخرج كتابه إلى العامة بعنوان “ذكرى أبي العلاء” حتى طاردته خفافيش الظلام، بأن قام عبد الفتاح الجمل عضو البرلمان عن دائرة بورسعيد، بالطعن لما جاء في الكتاب من آراء على هيئة سؤال للجمعية التشريعية، يتهم فيه طه حسين “بالإلحاد”، واتهامه “بالمروق والزندقة والخروج على مبادئ الدين الحنيف”، وبناء على هذا طالب: “بحرمان طه حسين من حقوق الجامعيين؛ لأنه ألّف كتابًا فيه إلحاد وكفر. ولكن استطاع سعد زغلول إخماد الفتنة في مهدها، ثم جاء زواجه من السيدة سوزان بيرسو هدفًا للهجوم عليه من جديد، ومحاربته، بل واتهامه باتهامات سخيفة، وصلت – مع الأسف – إلى التجرؤ والادعاء بأن طه حسين تنصّر، متخذين من موقف اشتراط عمّ سوزان القس في الكنيسة الكاثوليكية مقابلته عندما طلبها للزواج، وبعد حوار بينهما وافق وأقنع الأسرة التي رفضت من قبل، إضافة إلى أن سوزان بقيت على دينها بعد الزواج.

ثم جاءت أزمة كتاب “في الشعر الجاهلي” عام 1926 ليتمّ التشكيك في دينه واتهامه بالطعن في الدين الإسلامي، فكتب الشيخ محمد رشيد رضا صاحب المنار مقالاً بعنوان لافت “الدعوة إلى الإلحاد بالتشكيك في الدين: كتاب في الشعر الجاهلي“، ثم عاد مرة ثانية وكتب مقالاً بعنوان “كتاب في الشعر الجاهلي دعاية إلى الإلحاد والزندقة وطعن في الإسلام“، وفي متن المقال يَحكُم بالقطعية من النظرة العجلى بعد الإطلاع على الكتاب، أن طه حسين “ما ألّف كتابه لتحقيق ما يمكن الوصول إليه من الشعر الجاهلي يقينًا أو ظنًا أو شكًا، بل ألّفه لأجل الطعن في الإسلام، والصدّ عن سبيل الإيمان، والدعوة إلى الزندقة والإلحاد، هذا هو المقصد، والشعر الجاهلي، والأدب العربي وسيلة إليه”، ومن ثمّ، وجب استتابته، ولم يقبل طه حسين الأمر، فأرسل إلى أحمد لطفي السيد كتابًا (أو شهادة) بتاريخ 12 مايو سنة 1926، ينفي فيه هذه الادعاءات، ويستنكرها، فهو مسلم موحّد بالله، وأنه لم يتعمد في كتابه الذي كثر اللغط حوله بين الناس، إهانة الدين والخروج عليه، أو حتى كان من مقاصده أن يُعلّم الإلحاد في الجامعة، كيف أنّ يتأتى هذا، وهو مسلم يؤمن بملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وطالب بأن يبلغوا بيانه لمن يشاؤون، وأن ينشر في الصحف كدليل على براءته من تلك التهم المُجحفة.

تكرّرت الحوادث التي جعلت من طه حسين هدفًا للمتشدّدين، ولمُلّاك الحقيقة المطلقة، وتلا ذلك في عام 1928 هجوم آخر بعد مشاركته في مؤتمر المستشرقين الذي انعقد في أكسفورد، ببحث بعنوان “استخدام ضمير الغائب في القرآن كاسم إشارة“، فهوجم هجومًا شديدًا، ومع إنه كانت رقبته دائمًا تحت أسنة المشكّكين، وسهام المتربصين، لكن ما لم يلتفت إليه المهاجمون والمتربصون أن طه حسين بشخصه (وهو لا يملك إلا قلمه، وحرّ فكره) دافع عن الإسلام أكثر من هؤلاء المتشدقين الذين ادّعوا أنهم حُماة الدين، وسدنته.

دفاعًا عن الإسلام

فعلى الرغم من هذه المحن التي عاشها طه حسين، وتأثيرها النفسي والمعنوي عليه، وخاصّة أنه كان على رأس المطالبين بالاقتصاص منه الإسلاميون، إلا أن التاريخ يشهد لطه حسين أنه كان أحد المدافعين العتاد أو (الصناديد) عن الإسلام، ووقف كالصخرة أو حجر عثرة أمام الحملات التبشيرية التي استشرت في البلاد العربية وشمال أفريقيا بعد انتهاء الحرب العالمية الأولى؛ حيث سعت الدول الكبرى كفرنسا وإنجلترا إلى تنشيط الرُّوح الدينيّ، والاهتمام برجال الإكليروس، وإن كانت الحركات التبشيرية بدأت في الأصل بعد فشل الحروب الصليبية، حيث غدا التبشير من أهم أدوات الغزو الفكريّ الذي كان بديلاً للغزو العسكري الذي أظهر فشله في السيطرة على العالم الإسلامي، فكان الحل بالتشكيك في الإسلام والحضارة والتاريخ الإسلامي من جهة، والتبشير للحضارة والفكر الغربي وخدمة المخططات الاستعمارية من جهة أخرى، وقد جاءت الفكرة من بناة أفكار الملك لويس التاسع عشر الذي أُسر في معركة المنصورة (الحملة السابعة)، فحسب قول المؤرخ “جان دي جوانفيل” الذي رافقه: “إن خلوة الملك لويس التاسع في معتقله بالمنصورة أتاحت له فرصة هادئة ليفكّر بصبر في السياسة التي كان أجدر بالغرب أن يتبعها إزاء المسلمين، وقد انتهى به التفكير إلى أنه لا سبيل للسيطرة على المسلمين عن طريق الحرب أو القوة؛ وذلك لأن المواجهة والمقاومة والجهاد وبذل النفس والدم هي عامل حاسم في دينهم؛ لأنهم قادرون دومًا – انطلاقًا من عقيدتهم – على المقاومة ودحر الغزو الذي يجتاح بلادهم، وإنه لا بد من إيجاد سبيل آخر من شأنه أن يزيل هذا المفهوم من أذهان المسلمين، وذلك لا يتمّ إلا بتعديل الحملات العسكريّة إلى حملات سلميّة ترمي إلى الغرض نفسه، وذلك من خلال التركيز على الفكر الإسلامي، وتحويله عن مساره وأهدافه حتى يستسلم المسلمون أمام القوى الغربية، وتروّض أنفسهم على نحو من أنحاء الاحتواء والصداقة والتعاون، وأفضل وسيلة لذلك هي تجنيد مبشرين ودعم مؤسساتهم التبشيرية في العالم الإسلامي”.

وكان ريمون لول الأسباني الذي درَس العلوم الإسلاميّة وناقش علماء المسلمين، هو أوّل نصراني يقوم بالتبشير بعد فشل الحروب الصليبية في مهمتها، فتعلّم اللغة العربية، وأخذ يتجوّل في بلاد الشام مناقشًا علماء المسلمين، ومع دخول القرن الخامس عشر الميلادي، وأثناء الاكتشافات البرتغاليّة دخل المبشرون الكاثوليك إلى أفريقيا، وفي مصر عملت الحركات التبشيريّة على تأليف الكتب، وحشوها بما يطعن في الدين الإسلامي، والافتراء على الرسول الكريم.

أقباط ضد التبشير

الغريب في أمر المبشرين في مصر أن مَن بدأ بالردّ عليهم، وكشف مزاعمهم، هم الأقباط أنفسهم، في إشارة ذات مغزى إلى تناقض دعواهم مع تعاليم المسيحيّة، ومن ثمّ، رفض ادعاءاتهم؛ فكتب زكي عبد السيد مقالاً في جريدة البلاغ تحت عنوان “كلمة صريحة” جاء فيها “إنني رجل قبطي أرثوذكسي، أغار على ديني وأحب أبناء وطني عمومًا، وأبناء طائفتي خصوصًا حبًّا شديدًا، فإن كنتم (يعني المبشرين) تقصدون فصم عُرى الاتحاد الذي سفكنا فيه الدماء الغالية، وأرواح أبنائنا البررة فعملكم جريمة شنعاء في حق الوطن المقدّس، وأنتم تستحقون النبذ والاحتقار”، هكذا بدأ الهجوم من قبل الأقباط، فتوالت الانتقادات للمبشرين، والتنديد بأغراضهم الدنيئة؛ فكتب كليم يوسف في صحيفة البلاغ أيضًا تحت عنوان “المبشرون” وقال: “أمر هؤلاء المبشرين عجيب فهم – رغم أنني أستطيع أن أقسم بأنهم لا دين لهم – ما يزالون يرتكبون باسم الدين كل المنكرات والمحرّمات التي ينهاهم عنها الدين، وهم ما يزالون في صفاقتهم وتحديهم لشعور المصريين بتلك الأعمال تحديًّا ما أظن أناسًا رزقوا شيئًا من الحياء والأدب يستطيعون إتيانه وتحمل مسؤوليته. هناك فئة تطلق على نفسها اسم المبشرين، هؤلاء يقولون إنهم جاءوا إلى مصر لينشروا فضائل الدين المسيحي بين مختلف الطبقات، قلنا: أهلا وسهلا فلكل دين فضائل، ونشر تلك الفضائل فضيلة مهمّة مهما كانت الأحوال؛ فالدين الإسلامي يحضُّ على الفضيلة، وكذلك الدين المسيحي” (كيلاني، الأدب القبطي قديمًا وحديثًا، مكتبة الهلال، 1963).

ويستمر كليم يوسف في إظهار الأغراض الدفينة (والخبيثة) التي يرمي إليها المبشرون، فيقول: “فهل تدري ماذا كانت فضائل المسيحيّة في نظرهم؟ كانت في التغرير بالغير، واستعمال طرق الاحتيال لتنصير الناس! هل من قواعد الدين المسيحي أن يغرّر بالصغار تغريرًا حقيرًا ليعتنقوه؟ لا، وهل أمركم المسيح أن تتخذوا حبائل الغرام تنسجونها بسوء نية بين الناشئين والناشئات ليعتنقوا المسيحية؟ لا، إذن أنتم لستم مبشرين تحثون الناس على التحلّي بالفضيلة، إنما أنتم مجرمون تتخذون الدين ذريعة لارتكاب المنكرات، وأنتم تعلمون”. (كيلاني، 1963).

بداية الأزمة

هكذا أبدى الأقباط استياءهم (وهو موقف مُشرّف ومتكرّر، يُحسب لهم، حيث يكشف عن عمق العلاقة بين طرفي الأمة) من تلك الحيل والألاعيب التي مارسها المبشرون، لاستغلال الدين المسيحي لتمرير أغراضهم الدنيئة، وأهمها التحريض غير المباشر على انقسام طرفي الأمة، وإحلال الفرقة والضغينة بينهما. الجدير بالذكر أن الحوادث بدأت تتلاحق، والأخبار تتوافد من أطراف البلاد إلى أقصاها بالأنباء التي تشير إلى دخول سهم الفرقة بين طرفي الأمة، فها هي الأخبار في مطلع عام 1933، راحت تتوافد من مدينة بورسعيد، وتشير إلى أزمة وقعت بسبب المبشرين؛ حيث قامت الجمعيات التبشيرية بإرغام بعض الفتيات بالتنصر، وأطلقوا عليهن أسماء أجنبية، هذا ما حدث في مدرسة السلام ببورسعيد، وفي أحد الملاجئ أيضًا ببورسعيد قام المبشرون بإرغام الفتاة “تركية حسن يوسف” على ترك الدين الإسلامي والدخول في الديانة المسيحية، إلا أن الفتاة استطاعت أن تهرب، وترسل خطابًا إلى مدير جريدة السياسة بتاريخ (1933.6.15) نقلت فيه وقائع ما جرى، فقالت:

“وإني أشكر الله أن نجاني من بين براثن هؤلاء المبشرين، وقد كنت أشعر دائمًا بقلبي أني مسلمة رغما من وجودي بين هؤلاء القوم، ورغم أنهم قد حفّظُوني عن ظهر قلب، صلواتهم وعباداتهم بالإرغام والإكراه، ولقد كنت أشعر أن هناك هاتفًا يهتف في أعماق قلبي أن دين الإسلام، هو الدين الذي فطر الله الناس عليه، ولذلك تمسكت به تمسكًا كانت نتيجته تلك الواقعة المشئومة التي قرأها الناس”، أما عن جريدة السياسة فكتبت في 14 يونيه 1933، تحت عنوان “التبشير بالتعذيب إجرام شنيع خطير النتائج“، وجاء تحت العنوان ما يلي: “لسنا نجد في قواميس اللغة نعوتًا تكفي لتصوير بشاعة أعمال الإكراه والتعذيب التي يلجأ إليها المبشرون، وتلجأ إليها المبشرات لحمل الشبان والفتيات المسلمات على الارتداد عن دينهم، واعتناق الدين المسيحي، ولسنا نحجم دون وصف هذه الأعمال، بأنها إجرام في إجرام، وأنها جديرة بأن تزج بمرتكبيها في غيابات السجون”.

هكذا بدأت أطياف المجتمع جميعها تصرخ وتستغيث، وتندّد بمخاطر هذه السياسات التي يتبعها المبشرون، فاستجاب نواب البرلمان لهذه الاحتجاجات فقدّم أحد نواب البرلمان سؤالاً إلى وزير الداخلية حول التعذيب الذي وقع على الفتاة تركيّة حسن يوسف، فردّ الوزير، بأنه بمجرد ما علم البوليس بما حدث، على الفور قام بالتحقيق، وقد تبين “أن تركيّة حسن ادّعت بضربها من ناظرة الملجأ لرفضها اعتناق الدين المسيحي”، وبالفعل بعد الكشف عليها تمّ العثور على كدمات استدعت ملاحظتها بالمستشفى ثلاثة أيام”، أما الناظرة والمديرة فقد اعترفتا بحدوث الضرب لأن تركية “خرجت عن حدود اللياقة والأدب” وبالنسبة لمسألة إجبارها على التنصر فهذا غير صحيح، لأنهما في الملجأ “يتركان للتلميذات الخيار في معتقداتهم الدينية”. الشيء العجيب واللافت في الوقت ذاته، أن حركة التنصير جاءت بنتائج عكسيّة، إذْ كما يقول محمد سيد كيلاني “دخل عدد كبير من البروتستانت” وأورد قائمة بأسماء عدد من الذين دخلوا الإسلام، وكأن التبشير أتى بنتائج عكسية على غير ما قصد المبشرون.

العميد في قلب الحدث

هل يترك طه حسين الأمر، ولا يزج بنفسه في قضايا تتعلّق بالعقيدة، وهو الخارج لتوه من معركة كبيرة خسر فيها أشياء كثيرة، منها مناصبه في الجامعة، والوزارة، وراتبه، وتخلّى عنه الأصدقاء والخلّان، وصار وحيدًا؟ فلو عدنا بالتاريخ لسنة واحدة للوراء، لرأينا كيف حوصر طه حسين إلى حدّ الاختناق، فها هو البرلمان يهتز لجُرم طه حسين القديم (الشنيع على حد وصف أعضائه)، وتراخي الدولة في معاقبته العقاب الرادع، فيطالب النواب بفصله عن عمله، وهو ما استجاب له رئيس الوزراء إسماعيل صدقي، فعقد اجتماعًا عاجلاً في الأربعاء 20 مارس سنة 1932 لحسم موضوع ناقشه البرلمان، وناقشته الصحف، لم يستمع المجلس إلا لوزير المعارف العمومية فقط، وبعد أن أنهى تقريره، خرج رئيس الحكومة إلى مندوبي الصحف وأذاع عليهم بيان قصير جاء فيه: “قرّر مجلس الوزراء فصل الأستاذ طه حسين أفندي، الموظف بوزارة المعارف العمومية، من خدمة الحكومة”.

وفي العام نفسه الذي تفجرت فيه أزمة التبشير كان طه حسين مشغولاً بمعركة جديدة تداخلت فيها أطراف عدة، بعد أن كتب مقالاً في جريدة كوكب الشرق، متسائلاً في استنكار: هل نحن عرب أم فرعونيون وفينيقيون وأشوريون؟ بعدما قال جملته التي ألبّت المثقفين ضده، حيث قال: “إن المصريين قد خضعوا لضروب من البغض وألوان من العدوان جاءتهم من الفرس واليونان وجاءتهم من العرب والترك والفرنسين”. فبدأت حملة ضده بدأها عبد الرحمن عزام مؤسس الجامعة العربية، فكتب مقالة في جريدة البلاغ المصرية، بعنوان “أليست مصر عربية؟” مطالبًا طه حسين بأن “يتفضل بذكر بعض الحوادث التي تُدخل العرب المسلمين في زمرة البغاة المعتدين”، وتوالى الهجوم من المازني منتقدًا “تشنيعه على العرب“، ومن الكُتّاب العرب محبّ الدين الخطيب، فانحاز إلى صف عبد الرحمن عزّام وكتب في البلاغ المصرية أيضًا مقالاً بعنوان “القومية العربية ومكانة مصر منها”، وشارك في الحملة الهجومية الصحافي عبد القادر حمزة صاحب البلاغ وكتب “مصر العرب والقومية والعربية“، ذكر فيه “لمصر وطن أوّل هو مصر، ووطن ثانٍ هو القومية العربية”، وشارك إلى جانب السابقين فتحي رضوان، وسلامة موسى، وزكي مبارك، ومحمد كامل حسين، وسعيد حيدر، وساطع الحصري، كان الجميع في جبهة وطه حسين في جبهة بمفرده، ومع هذا لم ينسحب بل كان يرد عليهم فردًا فردًا.

ها هي الوقائع التي عصفت بطه حسين، قبل وقوع هذه الحوادث في البلاد، وأثنائها، فهو مهموم بمستقبله بعد انقطاع قوت أولاده، وفي الوقت ذاته منشغل بمعركة مصيرية عن الهوية المصرية، ربما لا تنفصل عن معركة التبشير، ولكن هل يشتت نفسه، ويقحم نفسه في معركة جديدة، وبمعنى أدق: هل يتخلّى طه حسين عن ضميره، وواجبه نحو وطنه؟ بكل تأكيد لا، فليس هذا طه حسين، ولا هذه صفاته، فطه حسين غيور على الإسلام، والشواهد كثيرة تؤكّد هذه الحِمية، والدفاع عنه، سواء بإعادة قراءة التراث الإسلامي وفق منظور مناهج حديثة، تضع العقل مقابل النقل في المرتبة الأولى، وثانيًا، بإعادة كتابته وفق رؤية تعيد النظر في حوادثه بمنظور بعيد عن العاطفة، فهذا طه حسين الذي نعرفه، دائمًا يُولي قضايا مجتمعه أولوية كبيرة، وأية قضية مثل قضية التبشير، وتوغّل الحركات التبشيرية في المجتمع المصري، نعم، حمل طه حسين على نفسه ألا يترك قلمه إلا وقد أقام الدنيا ولم يقعدها، فكتب موجهًا خطابه إلى الحكومة، متهمًا إياها بالتقصير في حماية الأمة من عدوان المبشرين، كما شمل اتهامه رجال الدين، واتهمهم بالتهاون في مكافحة التبشير، على الرغم من أن ثمة إجراءات قامت بها هيئة كبار العلماء وشيخ الأزهر، فهيئة كبار العلماء أصدرت نداءً جاء فيه: “ثبت أن هذه المدارس تنتهز فرصة ضعف أولادكم، وتشككهم في دينهم، وتحط من قدر نبيهم، وتكون النتيجة إما أن يعيشوا بلا دين، أو يستبدلوا دينًا غير الإسلام، بدين الإسلام“.

أما الشيخ محمد مصطفى المراغي (شيخ الأزهر) فقد شكّل جماعة الدفاع عن الإسلام، فإذا بالتبرعات تنهال عليه، لبناء ملاجئ تضم الأيتام والفقراء من البنين والبنات، بدلا من الملاجئ التي يبنيها المبشرون، وشارك في التبرعات أعيان الصعيد، فتبرع مصطفى عمرو باشا بعشرة آلاف جنيه وخمسمائة فدان جعلها وقفًا ينفق إيرادها على الفقراء والمساكين والأيتام. وساهمت هذه الإجراءات بسحب جميع الفتيات من الملاجئ، باستثناء نظلة إبراهيم غنيم، التي أخذت قضيتها بعدًا آخر، بسبب تطوّر الأحداث؛ فنظلة خشي المبشرون أن تفلت منهم وتعود إلى الإسلام، فقاموا بتزويجها إلى مُبشّر مسيحي يُدعى زكي إسرائيل في عام 1932، وعندما أفاقت وثابت إلى رشدها بادرت في 29 مارس 1933، في محضر النيابة الرسمي ببورسعيد بإعلان توبتها إلى الله ورجوعها إلى الإسلام، وطلبت التفريق بينها وبين زكي إسرائيل، وأقامت دعوى بذلك أمام محكمة بورسعيد الشرعية، حتى صدر الحكم بالتفريق بينها وبين زوجها حكمًا صحيحًا في مسائل الأحوال الشخصية بين المصريين المختلفين دينا، أو مذهبا وقد حال المبشرون دون تنفيذ هذا الحكم.

الحملة التي قادها طه حسين ضد المبشرين، جعلت القسّ إبراهيم سعيد مُدرّس اللغة العبرية بكلية اللاهوت، يلعب على وتر دفاع طه حسين عن الحرية، فخاطبه قائلاً: “من حقكم ومن حق غيركم، بل من واجبكم أن تغاروا على دينكم، وأن تدافعوا عنه كل اعتداء، ولكن من الواجب على رجل مثلكم رضع لبان الحرية في بلد الحرية ويتغنى كل يوم بنشيد الحرية في بلد لم يزل ينشد الحرية، من الواجب على مثلكم ألا يغفل حرية الضمير، وهي أساس كل الحريات. ويستمر في لومه بطريقة غير مباشرة فيقول: “لقد دافعت وأنت في الجامعة عن حرية الفكر، وها أنت تدافع من منبر الكوكب عن حرية السياسة، فهل لك أن تدافع عن حرية الضمير”.

قضية نظلة

بدأ طه حسين غضبته على شيخ الأزهر، فكتب في كوكب الشرق بتاريخ 14.6.1933، مقالاته الغاضبة بعنوان “مشغول” متوجهًا إلى شيخ الأزهر بالعتاب، بل وساخرًا من انشغاله بالسياسة، دون أن يولي اهتمامًا بالقضية المثارة عن التبشير، قائلاً هكذا: “أف للسياسة! وأين الشيخ من المبشرين؟ ومن ذا الذي زعم للسياسة (يقصد جريدة السياسة) أن الشيخ فارغ البال ليتحدث عن التبشير والمبشرين، وإنما يتحدث عن التبشير والمبشرين رجل فارغ البال، هادئ الحال كالأستاذ المراغي، … “، ثمّ يتوجه إلى الحكومة بخطاب لاذع بمقالة ثانية بعنوان “علاج” متعجبًا من قرارات الحكومة التي اكتفت بتحويل الطالبات من مدارس التبشير إلى مدارس الحكومة، ومع إقراره بصحة هذا العلاج إلا أنه يرى أنه ليس كافيًّا، فالواجب التصدي لهذا التعليم الحر الموازي للتعليم الحكومي، فالأجانب على اختلاف دياناتهم ومذاهبهم يقصدون به ظاهر الأمر إلى التعليم والتثقيف، وهو من هذه الناحية نافع حقًا، مفيد حقًا، ولكن لا يقف عند التعليم والتثقيف، وإنما يشارك التعليم الأجنبي في إضعاف القومية المصرية، وبسط النفوذ الأجنبي، ويتفرد بدعاية دينية ظاهرة أو خفية، مقصودة أو غير مقصودة، لها في الشعور الديني عند الأطفال أثر كبير”، ومن ثم يجب على الحكومة أن تتحرك، وتقوم بمراقبة هذا النوع من التعليم. (كوكب الشرق، 15.6.1933). وفي مقالة أخرى بعنوان “فتنة” بتاريخ18.6.1933 ، يقول: “يجب أن تبحث الحكومة عن نصيب جديد من الشجاعة والحزم، لعل الله أن يفتح عليها فتُشعر هؤلاء المبشرين بأنهم يقيمون في بلد متحضر، فيه دولة قائمة، ولهذه الدولة نُظم يجب أن تُحترم، وحرمات يجب أن تُراعى، وقوة يجب أن تُطاع، فمن تعدّى حدود هذه النظم وهذه الحرمات وهذه القوة، فإن هذه الدولة قادرة على أن تأخذه بالحق في ذلك أخذًا عنيفًا”.

وقد اتخذ طه حسين من قضية نظلة، آلية للدفاع عن الهُوية المصرية، والحرية الدينيّة، وسيادة الدولة المصرية، والتصدي لعبث المارقين من الأجانب الذين قابلوا كرم الضيافة، باستخفاف وعبث في مقدرات الدولة، وسعوا إلى تفكيك وحدة أبنائها، ومن ثم نراه يتوجه إلى الحكومة غاضبًا مُحرّضًا بأن تقوم بدورها في مثل هذه الأزمة، هكذا: “فإذا غلا الأجانب في العدوان وتجاوزوا واجبات الضيافة، وانتهكوا حرمات البلاد التي يعيشون فيها، فمن الواجب على الحكومة لكرامتها وكرامة الأمة أن تكفهم عن ذلك وتقطع عليهم الطريق إليه، وتغلق معاهدهم ومدارسهم، حتى يثبت أنها تتخذ وسائل إلى الإثم والإجرام، …… ومن الحق على الحكومة ألا تنفق أموال الشعب، إلا فيما ينفع الشعب، فإذا ثبت أن الأجانب الذين تعينهم الحكومة بأموال الشعب يسيئون إليه ويعتدون عليه، فمن الإثم أن تمضي الحكومة في إعانتهم وأن لا تكف عنهم ما تمنحهم من المال، وأن لا تقضيهم ما تنزل لهم عنه من المال، وألا تطالب بما تحط عنهم من الضرائب، وبهذا يطالب الأستاذ المراغي، وتؤيده جماعة الدفاع عن الإسلام، ويؤيدها المصريون جميعا” (واجبات، جريدة كوكب الشرق، 29.6.1933).

كما يُبصّر المؤسسات الحكومية بما ينبغي أن تقوم به، ودورها المنوط بها للحفاظ على السيادة المصرية، والهوية المصرية، والدفاع عن أية محاولة تسعى إلى بث الفرقة بين قطبي الأمة، فيتوجه بخطابه منتقدًا وزارة الخارجية والمفوضيات السياسية المتصلة بهذا الشأن، فيقول بلهجة غاضبة، تكشف عن ضيقه بالدور المتخاذل، ونفض اليد عن القضية برمتها: “وليس من شك في أن وزارات الخارجية والمفوضيات السياسية لم تنشأ لتكون زينة، وإنما لتحقق الصلات الصادقة المتينة بين الأمم والشعوب، فإذا جنى الأجانب في مصر جناية أو اقترفوا إثمًا، وأخلوا بواجبات الضيافة، فمن الحق على وزارة الخارجية المصرية أن تستخدم نفوذها السياسي لتقوّم هذا العوج، وتُصلح هذا الفساد، وبهذا تطالب جماعة الدفاع عن الإسلام”.

عين على الحكومة

مارس طه حسين دورًا رقابيًّا صارمًا لم يتسنَ لأحد القيام به غيره، حيث اتخذ من مقالاته في كوكب الشرق وسيلة لنقد الحكومة، ومحاسبتها على تصرفاتها سواء في سياستها مع أبناء الشعب، وحالة الفاقة التي تظهر على فئات من الشعب، من جرّاء السياسة الاقتصادية التي تمارسها، وهو بؤس لم يصدّق وجوده بين أبناء الشعب، إلا أنه لمسه، واستمع إلى طائفة من الواقع عليه هذا البؤس، وذلك الضيم، وكذلك وسيلة للدفاع عن حقوق العمال، والتنديد بسلبهم للكثير من الامتيازات، لأنهم يعملون تحت سلطة أجنبي، وكذلك في علاقتها بالاحتلال، وكيف أنها تقع منها موقع التابع، الذي ينتظر الأوامر السامية، وأيضًا في تصرفات وزرائها، وسفرهم إلى الخارج تارة للعلاج والاستشفاء، وتارة للتصييف والراحة، ثم فرحته الغامرة لتحقيق الفتيات إنجازات في التعليم، وتخرجهن من الجامعة على اختلاف كلياتها (الآداب والحقوق).

وهو ما يؤكّد تماهي طه حسين مع مجتمعه وقضاياه الإشكالية، فلم ينعزل، أو حتى لم يتخذ من أزمته وطرده من وظيفته في وزارة المعارف، ذريعة لأن يختار بين اثنيْن؛ إما الهجوم الشرس على الحكومة، أو الانصراف إلى شأنه الخاص، غير مبالٍ بما يحدث حوله من حوادث، فيكفيه ما حدث له، وليس لديه ما يخسره، وبالأحرى ليس راغبًا في خسارة المزيد، لكن طه حسين، أبى أن يكون هذا أو ذاك، وإنما انحاز للمثقف الذي بداخله، المثقف المهموم بقضايا وطنه، غير الجالس في برج عاجي، بل منصهر معهم، ومتفاعل مع الخطوب التي تضرب بهم، والمصائب التي تنكّل بهم، والحكومة التي تستخف بهم، حاضر في فرحهم وترحهم، فصار وكأنه أشبه بعين على الحكومة وكذلك على الشعب، فيكتب مقالاً ينتقد تصرفًا هنا قامت به الحكومة، أو أعضائها، ثم يعود إلى موضوع المبشرين، ففي مقالة بعنوان “إذن” بتاريخ 7 يوليو 1933، يعود من جديد إلى المبشرين، وينتقد إجراءات الحكومة غير الكافية أو غير الرادعة، فيقول: “الناس يذكرون أن المبشرين أثاروا غضب الناس في العام الماضي، وأن هذا الغضب استطاع أن يصل إلى البرلمان، وأن يثير صدىً في مجلس النواب، والناس يذكرون أن رئيس الوزراء أراد أن يردَّ على هذا الصدى فأعلن أن الحكومة تُفكّر في إصدار قانون يُمكِّن الدولة من مراقبة التعليم، ويمكنها بعد ذلك من اتقاء التبشير”.

غضبة طه

كانت غضبة طه حسين هذه المرة ليس لتباطؤ الحكومة في إصدار القانون الذي وعدت به لتنظيم عمل المبشرين، وإنما كان الغضب كل الغضب؛ لأنه أدرك أن هذا التراخي سببه، أن يد الحكومة المصرية مغلولة، وأنها لم تستطع تنفيذ ما وعدت به، إلا بعد أن أخذت الإذن من المندوب السامي البريطاني، وهو ما أثار حفيظة طه حسين، واعتبر أن السيادة المصرية منتهكة، فالقرار ليس لحكومتها، وإنما هناك مَن يُملي عليها ما ينبغي أن تفعل، وما لا ينبغي أن تفعل، فثارت ثائرته عندما تناقلت الأخبار نبأ أن وزير الخارجية البريطاني أجاب سائله في مجلس النواب البريطاني أنه أذن للمندوب السامي في أن يتحدث إلى ولاة الأمور من المصريين في إمكان وضع نظام لمراقبة مركزية على بعض النواحي لأعمال المبشرين”.

ومن ثم، يزداد غضب طه حسين، وتصل ذروته إلى أقصاها ما إن يرى ردّة فعل المحتل البريطاني على الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية للحدّ من التبشير، فعندما نشرت جريدة التايمز، تقريرًا لمراسلها في مصر عن موقف الناس من التبشير، وعدم رضا المكتب عمّا قام به المبشرون، وقد ظهر أن النتائج لم تكن بمثل ما عقدت آمال المستعمرين، ولم تنتهِ إلى الغاية التي قصدوها، والآمال التي نسجوها، حسب ما استنتج طه حسين في مقالته التي نشرها في كوكب الشرق بعنوان “تحريض“، بتاريخ: 17 يوليو 1933، حيث ندّد بما كان يبتغي المستعمر من إحداث “الفتنة المظلمة القاتمة التي يختلط فيها كل شيء، ويفسد فيها كل شيء، وتفترق فيها الآثام، وتجترح فيها الجنايات، ويكون فيها الاعتداء على الأنفس والأموال، وتكون فيها الفرقة بين المسلمين وغير المسلمين، ويضطرب فيها النظام إلى أقصى غايات الاضطراب، ويلجأ فيها الأجانب إلى دار المندوب السامي مستغيثين ومستجيرين، فتسرع إليهم بالغوث، وتمد لهم في الجوار، وتعلن إلى مصر وإلى غير مصر أنها مضطرة إلى العمل لحماية الأنفس والأموال، وصيانة الأمن والنظام، بعد أن عجزت الحكومة عن أن تحمي الأنفس والأموال، وتصون الأمن والنظام”.

هكذا يكشف طه حسين ببصيرته التي فاقت الكثير من المبصرين أغراض المستعمِر بالتحريض على التبشير، وبدعم المبشرين، ويرصد بإتقان الأدوار البغيضة التي تقوم بها مكاتب التايمز في مصر، فحسب قوله “مكاتب التيمس يُسجّل أن الحكومة اضطرت إلى أن تتخذ احتياطات شديدة لتخفّف السُّخط على المبشرين، وتهدئ إنكار الناس لما يقترفونه من إثم، وما يسرفون فيه من عدوان”، العجيب أن طه حسين غير راضٍ عن هذه الإجراءات، بل ويسخر من تقصير الحكومة، وقصر ذات يدها في هذه المسألة، وأنها دائما تابعة لقرارات المندوب السامي، ومن سخريته قوله: “وكم كنا نحب لو أن الحكومة اتخذت من الإجراء ما يهدئ سخط الناس حقًا، واضطرت مكاتب التيمس إلى أن يسجل شيئًا غير الذي سجله، إلى أن يسجل مثلا أنها أغلقت بعض معاهد التبشير، لتكف عدوانهم فيهدأ الناس، ولتمحو آثامهم فيرضى الناس، ويسجل مثلاً أنها انتفعت بالإذن الذي أصدره وزير الخارجية البريطانية إلى المندوب السامي في أن يتحدث إلى الحكومة في تنظيم المراقبة التي تفرض على المبشرين، فأسرعت في هذا الحديث، وفرغت منه وهيأت مشروع قانون يمكنها من هذه المراقبة، وجدت في إصدار هذا القانون، كما تجد في غيره من الأعمال التي لا تدعو إليها حاجة قاسية، ولا تفرضها ضرورة ملحة”.

مصر.. الحاضنة

ويستمر في سخريته من حكومته ومن تقاعسها عن القيام بدورها المنوط بها، إزاء مواجهة مثل هذه القضايا، التي من وجهة نظره غرضها تفتيت عُرى الوحدة الوطنية، وإحلال الفوضى والخراب، وإظهار الدولة بمظهر الضعيف، الذي لا يستغني عن أذرع الحماية التي توفرها له سلطة المندوب السامي، لكن هذه السخرية مبطّنة بما ينبغي أن تقوم به الحكومة المصرية، لمواجهة آثار التبشير، والمبشرين، فيقول موجهًا كلامه إلى مكاتب التيمس التي كتبت تقريرًا يكشف عن حالة غضب الشعب من حكومته، وفي الوقت ذاته عدم رضا المكتب عن أداء المبشرين: “ويسجل مثلاً أن الحكومة قد فهمت واجبها على وجهه، ونهضت بهذا الواجب كما ينبغي أن تنهض به الحكومة الرشيدة التي تعرف حرمة الدولة، وتريد أن ترعاها، والتي تقدر كرامة الدولة وتريد أن تحفظها، فرأت أن مراقبة التبشير والمبشرين لا تكفي لإرضاء المصريين ورعاية حرماتهم والمحافظة على كرامتهم، وإنما السبيل في ذلك أن يمنع التبشير في مصر منعًا، وأن يحظر على الأجانب مهما يكونوا، أن يدخلوا بين الناس وبين عقائدهم ودياناتهم، فهيأت مشروع قانون تمنع به التبشير وتحرّمه تحريمًا”.

ويستمر في مقالته مُعدِّدًا الأشياء التي كان ينبغي أن تُسجلها مكاتب التيمس، وفي المقابل ما كان يجب أن تقوم به الإدارة المصرية، لمنع مثل هذا العبث الذي قام به المبشرون، فيقول متمنيًّا عليه أن يسجل: “أن الحكومة المصرية فهمت آخر الأمر أن التبشير إنما يُقبل في بلاد الهمج والمتوحشين، لا في بلاد الحضارة الراسخة والمدنيّة الراقية، وأنَّ مصر عرَفت المسيحيّة قبل أن تعرفها أوروبا وأمريكا، وحمت المسيحيّة قبل أن تحميها أوروبا وأمريكا، وقام فيها للمسيحية مجدٌّ قديم، ليس أقل خطرًا من المجد الذي قام لها في أوروبا وأمريكا، فلا ينبغي أن يغير قوم من الأفاقين وطلاب الرزق على مصر باسم المسيحية التي نشأت فيها ووجدت فيها العز والأمن والمجد. وفهمت ولو بعد طول الوقت وكثرة الانتظار أن الإسلام دين خير وبر، ودين مودة ومعروف، ودين حضارة ورقي، وقد أنقذ العالم وقتًا ما من طغيان الطغاة وبغي البغاة، وظلم الظالمين، ورفع لواء العلم والحضارة ظافرًا مؤيدًا، وهو اليوم كما كان أمس قادر على أن ينقذ أهله وغير أهله من الظلم والبغي والطغيان، وهو اليوم – كما كان بالأمس – قادرٌ على أن يظل العلم ويحميه، وعلى أن يظل الحضارة ويرعاها. وما ينبغي لبلد تعيش فيه المسيحية والإسلام في مودة وصفاء أن يفسد أمره الأجنبي متعصبًا لدين على دين، معتديًا باسم دين على دين، مفسدًا لما بين الدينين من المودة وحسن الجوار، باعثًا لهذه العواطف المنكرة، عواطف التعصب والحقد والبغض باسم العقيدة والدين”.

على الرغم من أن ما كتبه طه حسين يقع تحت دائرة السخرية من حكومته، ومن المبشرين من ناحية، وتعنيفًا – من ناحية ثانية – لحكومته لموقفها المتخاذل في مثل هذا الأمر الذي عنده ليس يسيرًا، ولا هينًا، وإنما خطبٌ شديدٌ، وبلاءٌ مقيتٌ، كما يستغل هجومه على الحكومة ليظهر إلى جانب تخاذلها، أيضًا مساوئها في حق أبنائها، فهي “لا تعرف الشدة إلا على المصريين، ولا تعرف اللين إلا للأجانب”؛ إلا أنه في حقيقة الأمر، وعلى الجانب الموازي، قدّم شهادة ضافية من مفكر بحجم طه حسين، لا مثيل لها على مكانة المسيحية في مصر، وكيف حافظت مصر على تعاليمها، منذ نشأتها على أرضها، واحتضانها للسيد المسيح والسيدة أمه عليهما السلام، وعندما جاء الإسلام، حفظ القبط والأقباط بمواثيق، تؤمن لهم حرية الاعتقاد والعبادة، ولم يتدخل لإفساد معتقداتهم، ومذاهبهم، بل منحهم صكوك الأمان، والسلام، والإخاء، فعاشوا جنبًا إلى جنب إلى جوار المسلم دون إكراهات، أو شعور بإقصاء، هكذا طه حسين ففي هجومه على التبشير، لم يهاجم المسيحيّة، وإنما هاجم الحركات التبشيرية، مفنّدًا أغراضها الخبيثة، ومراميها الخفيّة، وسمومها الزاعقة.

شيوخ الصمت

حالة الثورة التي بدا عليها الدكتور طه حسين ضدّ تقاعس الحكومة في عدم اتخاذ إجراءات رادعة، للحدّ من حركة المبشرين، تمتدّ إلى شيوخ الأزهر، فيصفهم بأنهم “شيوخ الصمت” فبينما الدنيا تضج بما أصاب المسلمين في كرامتهم ودياناتهم، بما كان من اعتداء المبشرين الظاهر والخفي على الفتيان والفتيات، والبائسين والبائسات، فعلى العكس تمامًا “صمَتَ شيوخ الأزهر، فأطالوا الصمت، وهدأ شيوخ الأزهر فأطالوا الهدوء، واضطربت نفوس المسلمين والمصريين أشدّ الخفقان، وقلوبهم مطمئنة مستقرة في الصّدور، وضجّ الناس من صمت الشيوخ، وضج الناس بجمود الشيوخ”، وهذا الصمت مثلما دفع طه حسين لأن يغضب، دفع الناس أيضًا لأن يغضبوا، فألح الناس في الصُّحف المصرية الإسلامية على الشيوخ في أن يغضبوا للإسلام، ويظهروا شيئًا من الاستعداد للذود عنه، والقيام عليه”، ويعلن بصراحة ماذا كان يطلب ويأمل الناس من شيوخ الأزهر: بـ”أن يغضبوا لدينهم، ويأمروا بالمعروف، وينهوا عن المنكر، ويوجهوا أمرهم بالمعروف، ونهيهم عن المُنكر إلى الأمّة والحكومة معًا، فيطلبوا – وقد فعلوا – إلى الأمة أن تفطن لكيد المبشرين، وتصرف صبيانها وضعفاءها عن معاهدهم، وتنشئ ما يغني عن هذه المعاهدة الخطرة، ويطلبوا إلى الحكومة – ويقال إنهم قد فعلوا – أن تنهض بواجبها على أحسن وجه، فتكف المعتدي عن عدوانه، وتحمي المصري من هذا العدوان، وتتخذ إلى ذلك سبلها السياسية والإدارية والمالية والقضائية فتنشئ الملاجئ وتغلق معاهد العدوان وتنفي الآثمين من الأرض”.

ويستمر طه حسين في السخرية من الأوضاع، وردة فعل الشيوخ والحكومة، فنراه يسخر من كثرة اللجان التي تمّ تشكيلها، فيقول: “فها هم أولا ينظمون الجماعات ويؤلّفون اللجان الخاصة والعامة، ويحاولون أن يبثوا لجانًا فرعية في أقطار مصر، ويجعلوا أنفسهم لا حماة للدين، وذادة عنه فحسب، بل جباة للمال، ومدبرين له أيضًا”. وينتهي بعد استعراض ما أعدته اللجان وأسفرت عنه الاجتماعات إلى القول: “كل هذا كثير، وكل هذا معقّد، وكل هذا يدعو إلى التفكير في أن الهيئة تسير في طريق قد لا يحبها المسلمون، لأنها لا تلائم طبيعة الحياة الإسلامية”.

لم يتخلَ طه حسين عن قضية نظلة، فبعد مقالات عديدة ينتقد فيها أوضاع الحكومة وإسرافها، وعدم مبالاتها بأوضاع الناس، وعدم توفير الأمان للمواطنين، يعود كلما سنحت الفرصة، أو جدّ جديد في القضية، ليعرضها، ويبين خذلان الحكومة، وموقف شيوخ وعلماء الأزهر الصامت، فبتاريخ التاسع من أغسطس عام 1933 يكتب في جريدة كوكب الشرق، مقالة بعنوان “إلحاح” مُندّدًا بالمماطلة والتسويف اللتين تتبعهما الحكومة، وكذلك العلماء، وشيوخ الأزهر، فيبدأ مقالته غاضبًا، يستفزه هذا الصمت، فيقول: “فقد ينبغي أن تعلم الوزارة، وأن تعلم هيئة كبار العلماء أن الشعب المصري ليس طفلاً يمكن أن يكسب رضاه، وينال إقراره بالمطاولة والمماطلة، أو بالتعلة والتلهية والاستعانة بالنسيان”، ومن ثم يطالب أن تظهر الحكومة والشيوخ موقفهما بوضوح وجلاء، أما السكوت والسكون فلا معنى لهما إلا أن يفهم الناس أن الحكومة والهيئة عاجزتان كل العجز، ومقصرتان كل التقصير، وكلا الأمرين شرٌّ ، وأيضًا كلا الأمرين “خليق أن يلزم الوزارة والهيئة التنحي عن هذا العمل الذي لا تستطيعان أو لا تريدان أن تنهضا به”.

ثم يتساءل عن قضية نظلة غنيم والتي ضاعت في دروب الحكومة، وما موقف الهيئة منها، فيقول: “نريد أن نعلم أكانت باطلة هذه الأحكام الشّرعيّة التي أصدرها القضاء الإسلامي في أمر نظلة غنيم أم كانت صحيحة؟ فإن تكن باطلة فما بال الوزارة وهيئة كبار العلماء لا تعلنان بطلانها إلى الناس ليعلموا أن سكوتهما ليس عن عجز ولا تقصير، أما إن كانت صحيحة فما بالها لم تنفذ إلى الآن؟ ويستمر في تساؤلاته عن الأسباب التي أدّت إلى هذه المماطلة في الحكم لهذه القضية، فيقول: فمال بال هذه الأحكام التي أصدرها القضاء معطلة تنتظر التنفيذ، مهملة تنتظر الاحترام، أعطلت عن عمد أم عطلت عن كره من الوزارة؟ ومن الذي يكره الوزارة على أن تعطل أحكام القضاء؟ وتهمل تنفيذ القانون؟ أمصري هو أم أجنبي؟ فإن يكن مصريًّا فمن هو؟ وما سلطانه؟ وكيف يُتاح لمصري أن يكون سلطانه فوق سلطان الدولة؟ وأن يكون قادرًا على تعطيل الأحكام وإهمال القانون؟ وإن يكن أجنبيًّا فمن هو؟ وبأي قوى يستطيع الأجنبي كائنًا من كان أن يدخل بين المصريين إلى هذا الحد؟ وأن يُكْره الوزارة المصرية على إهمال قوانينها وتعطيل أحكام القضاء؟”. كما يشير إلى ردة الفعل من وراء هذا التراخي، فالجميع عندها سيفقد سلطته لدى الشعب، فالعلماء واهمون إن ظنوا أن الناس سيسمعون لهم إذا قالوا إنهم حماة الإسلام، وسيؤمنون لهم إذا قالوا إنهم ورثة الأنبياء”.

قضية نظلة غنيم، لم تكشف فقط توغل المبشرين والحركات التبشيرية في الشؤون الداخلية لمصر وفقط، بل كشفت عن ضعف الدولة واستباحة سيادتها، وتخاذل هيئة الأزهر في حماية المواطنين من أهداف هذه الحركات، والأهم هناك أيادٍ خفية تلعب، وتتخذ من القضية ستارًا لها كي تمرر أهدافها البغيضة، وفي نفس الوقت كشفت عن انغماس طه حسين في الشأن العام رغم ما مر به من محن، وآلام.

لكن غضب طه حسين الذي حوله إلى نقد شديد للحكومة وهيئة العلماء، قابله غضب وسخط من صحف الحكومة، فراحت تلومه، فإذا بلومها وغضبها وسخطها يترجم بسخرية مريرة من طه حسين، فكتب في كوكب الشرق بتاريخ 10 أغسطس 1933 نشر مقالة بعنوان “استعداء” أظهر فيها حالة الاستنفار التي قامت به صحف الحكومة، على مَن يخاصمون “علماء الإسلام ومصابيح الظلام وأعلام الهدى ونجوم الدجي”، بل وترى هذه الصحف أن مَن يخاصمهم يخاصم “الإسلام، لأن العلماء هم مظهر الإسلام، ومظهر كرامته، وهم حماة الإسلام والذادة عنه، فمن شك فيهم فقد شك في الإسلام، ومن أثار حولهم الشك فقد أثاره حول الإسلام”.

اللافت أن الغضب والسخط اللذين أبدتهما صحف الحكومة على مَن ينتقد العلماء، أتى بنتائج عكسية عند طه حسين، فراح يسخر من هيئة العلماء ونعتهم بنعوت من قبيل: “علماء الإسلام، ومصابيح الظلام، وأعلام الهدى، ونجوم الدجى”، ولم يكتفِ بالسخرية، وإنما أخذ يوبخهم لتقاعسهم وصمتهم الطويل، ويتهمهم بأنهم “مَن يعطلون الأحكام الشرعية” ويحمّلهم جريرة “بقاء امرأة مُسلمة عند رجل غير مسلم، لا يحلّ له أن يمسكها ولا يحلّ لها أن تبقى عنده، ولا يحل لحكومة إسلامية أن تقر اتصالها به، وخضوعه له، ولا يحل لعلماء الإسلام ومصابيح الظلام وأعلام الهدى ونجوم الدجى أن يقروا الحكومة إن صبرت على هذا الإثم أو عجزت عن رفع هذا الشر، لأن نص القرآن صريح لا يحتمل تأويلا ولا تبديلاً”.

يثور العميد ثورة عارمة، ويقلب الدفة على الحكومة وهيئة العلماء، فيقول هادمًا رؤية الصحف الحكومية لمن يعارضون ويخاصمون الهيئة: “ولأن نص القرآن واضح لا سبيل إلى الفرار منه، فيجب أن نعلم أي الناس أشد إثمًا: أهم الذين يريدون أن يقوموا ما في علماء الإسلام من عوج ويسلكوا بهم الطريقة المستقيمة للدعوة إلى سبيل الله والذود عن دين الله؟ أم هم الذين يظاهرون العلماء على ما تورطوا فيه من الصمت على ما لا يرضاه الله ورسوله والمسلمون؟ وأي الناس أحق أن يستعدي عليه أولو الأمر في بلد إسلامي يعلن أن الإسلام هو دينه الرسمي. أهم الذين يدعون إلى تنفيذ أحكام الله دون أن يعترضها معترض وإن كان المجلس الإنجيلي؟

إثارة طه حسين تصل إلى أقصى مدى لها، فيعلن بوضوح موجهًا كلامه إلى الوزارة (الداخلية والحقانية) أن المصريين لن يرضوا أن تمضي قصة نظلة غنيم كما يُراد لها أن تمضي فريسة للصمت العميق والسكوت الطويل، بل سيذكُرونها وسيُذْكَرون بها حتى يعلموا ماذا فعلت الوزارة والهيئة في أمرها”، ويذكر كل مؤسسة بما هو منوط بها، فالوزارة كما يرى مسؤولة عن شيئين: الأول؛ حماية الإسلام الذي أخذت نفسها بحمايته، والثاني تنفيذ القانون الذي أنشئت لتنفيذه” وبصفته مواطنًا مصريًّا يقول “فنحن نريد أن نعلم إلى أي حد وصلت من حماية الإسلام وتنفيذ القانون في قضية نظلة غنيم؟ ونحب أن نعلم: أراضية هي بخضوع هذه الفتاة المسلمة لغير المسلمين برغم أحكام الإسلام أم ساخطة؟ فإن كانت راضية – ونحن نؤكد أنها غير راضية – فقد وعدت بحماية الإسلام، ثم لم تحمه، وأقيمت لتنفيذ القانون، ثم لم تنفذه، وإن كانت ساخطة – ونحن نؤكد أنها ساخطة – فماذا فعلت لترفع أسباب هذا السخط؟ وما الذي يمنعها أو يعجزها عن رفع هذه الأسباب؟

خاتمة

خلاصة هذه المعركة التي خاضها طه حسين بملء إرادته، مدفوعًا بواجبه كمثقف عضوي مشارك في مجتمعه، ومنغمس في همومه وقضاياه، كشفت عن أدوار جديدة لطه حسين غير دوره كناقد ومفكّر وكاتب، وإنما دور إيجابي، يُؤْثر فيه مصلحة مجتمعه على مصلحته الفردية، يدافع عن الحق أينما كان، والأهم عرّت هذه المعركة الدعاوى السخيفة والأقاويل المتناثرة عن تنصره، ورضوخه إلى المستعمِر لأنه درَس في بلاده، بل على العكس تمامًا عرَف كل خطط المُستعمر الفرنسي في الشمال الأفريقي، وهنا وقف حجرة عثرة أمام محاولة المستعمِر الإنجليزي تفكيك عُرى الوحدة الوطنيّة، وشقّ صفّ الأمّة، ومن جانب ثالث كشفت هذه المعركة أنّ طه حسين الذي خرج لتوه من معركة الشعر الجاهلي التي امتدت لست سنوات، حتى انتهت بفصله من الجامعة، ثم عزله من وظيفته كمفتش في وزارة المعارف؛ لم يُكسر ويتوارَ، بل على العكس تمامًا كان صُلبًا قويًّا، وقف ضدّ الحكومة ومؤسساتها، لا دفاعًا عن قضية شخصيّة، وإنما عن قضية قومية، وقف وحده ضد التبشير، وسخّر قلمه طيلة عام كامل للقضية، يتابعها هنا وهناك في الصحف الغربيّة، ويحرّض المسؤولين في الدولة كي يأخذوا موقفًا إيجابيًّا، ولم يهدأ حتى صدر قانون الرقابة، وتمّ بحث قضية نظلة التي كانت أكثر تعقيدًا.

بكل وضوح ها هو طه حسين، ولو لم يفعل فلن يكون طه حسين.

…………………………………….

*نُشرت بأخبار الأدب بتاريخ 26.10.2025