عمار علي حسن

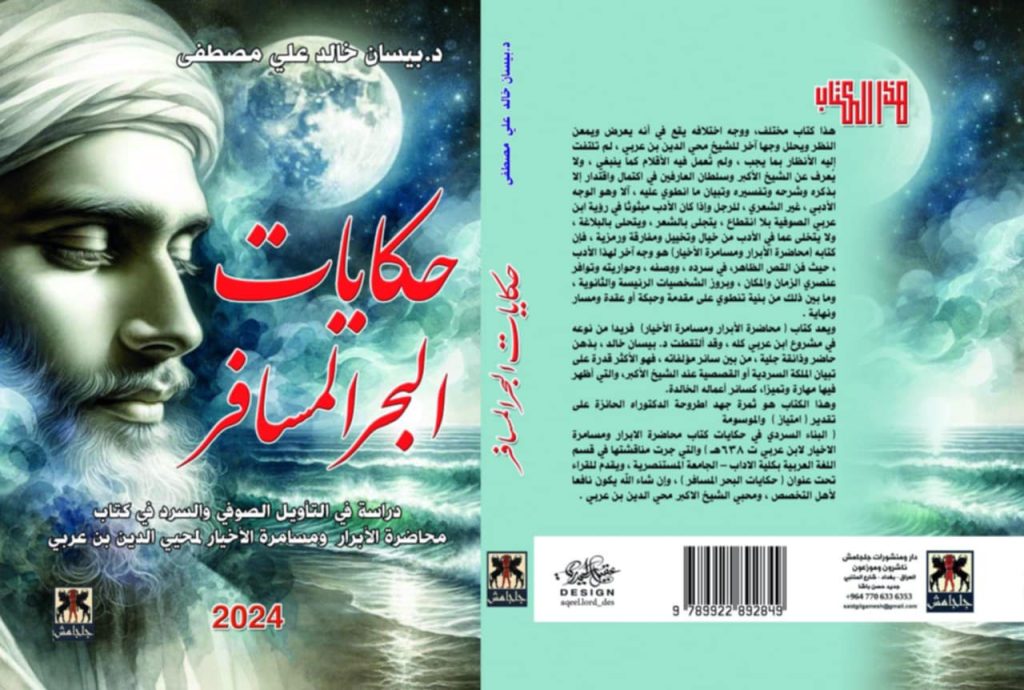

قرأت مؤخراً رسالة دكتوراه للناقدة والأكاديمية العراقية د. بيسان خالد علي مصطفى عن الأشكال القصصية أو الحكايات والسرديات عند الصوفي الكبير محي الدين بن عربي، كي أكتب مقدمة لها، بغية إصدارها في كتاب. وقبل أيام صدر هذا الكتاب المختلف بعنوان “حكايات البحر المسافر”، ووجه اختلافه يقع في أنه يعرض ويمعن النظر ويحلل وجها آخر لمحي الدين بن عربي، لم تلتفت إليه الأنظار بما يجب، ولم تُعمل فيه الأقلام كما ينبغي، ولا يُعرف عن الشيخ الأكبر وسلطان العارفين في اكتمال واقتدار إلا بذكره وشرحه وتفسيره وتبيان ما انطوي عليه، ألا وهو الوجه الأدبي، غير الشعري، للرجل.

وإذا كان الأدب مبثوثاً في رؤية ابن عربي الصوفية بلا انقطاع، يتجلى بالشعر، ويتحلى بالبلاغة، ولا يتخلى عما في الأدب من خيال وتخييل ومفارقة ورمزية، فإن كتابه “محاضرة الأبرار ومسامرة الأخبار” هو وجه آخر لهذا الأدب، حيث فن القص الظاهر، في سرده ووصفه وحواريته وتوافر عنصري الزمان والمكان، وبروز الشخصيات الرئيسة والثانوية، وما بين ذلك من بنية تنطوي على مقدمة وحبكة أو عقدة ومسار ونهاية.

وحين نقول أو نقر بأن ابن عربي قد التقط قصص كتابه هذا من مصادر عدة، مثل القرآن والحديث وكتب التاريخ والنوادر والتراجم والأشعار والحكايات الشفاهية المتداولة، فإن كل هذا لم يُنقل نقلا، ولم يُقتطف على حاله، أو يُقتبس كمادة خام مما حوته الكتب والحوليات ودواوين الشعر، وما جادت به ألسنة الناس، إنما يُصاغ وفق رؤية ابن عربي. فكل الوارد سالفا عليه، أو الذي جرى في زمنه، يتهادى أمامه، فيهضمه، ثم يعيد إنتاجه بأسلوبه الفريد.

لقد قامت د. بيسان بتشريح كتاب ابن عربي، ولم تترك فيه شاردة ولا واردة إلا وتأملتها وفحصتها، ثم التقطت من الحكايات الواردة في الكتاب، هذه التي تعد مثلاً ناصعاً عليه كله، ونماذج دالة على مضمونه ومكنونه، فقلبتها على كل وجه للنقد الأدبي في صورته المتعارف عليها في زماننا، في انشغاله بتحليل التركيب أو البنية والصورة والحوار والشخصيات والزمان والمكان والأحداث والمسار الحكائي، ولون الحكاية كلها، واقعية كانت أو خيالية، غرائبية أو عجائبية، غامضة أو جلية.

ولا يفوتني في هذا المقام أن أنبه إلى ما يقوله الغربيون من أن المحاولة الأبرز، والتي يعدها النقاد ذات صلة بفن القصة الماثل أمامنا، جاءت في القرن الرابع عشر، ووقعت في مكان أطلق عليه الناس “مصنع الأكاذيب” وكان عبارة عن حجرة واسعة من إحدى حجرات قصر الفاتيكان، كان يتردد عليها بانتظام، عندما يأتي المساء، بعض سكرتيري البابا وأصدقائهم، لتبادل الأخبار والتسلية والتسرية عن النفوس، فكانوا يحكون قصصا ونوادر وقعت، أو من نسج خيالهم، عن نساء إيطاليا ورجالها، بمن فيهم البابا نفسه. وذاع صيت هذه الحجرة فأقبل عليها الناس، ليس بحثاً عن تسرية فقط، بل خوفاً منهم أن يُهزأ بهم في غيبتهم. وكان أمهر الحكائين رجل يدعى “بوتشيو”، قضى نصف عمره سكرتيرا للبابا، قام بتدوين ما يقوله ويسمعه، ليضع بذلك البذرة الأولى للقصة القصيرة.

وأتى بعده جيوفاني بوكاتشيو صاحب قصص “الديكاميرون” او المائة قصة التي يتخيل فيها أن ناجين من الطاعون قد جلسوا ليبوحوا بما رآوه من مشاهد الموت والخراب، ليخففوا آلامهم. وظل الأمر على هذا النحو إلى أن جاء الأديب الفرنسي جي دي موباسان في النصف الثاني من القرن التاسع عشر، ليأخذ القصة القصيرة إلى رحاب المجتمع، حيث رأى أن القصة لا يجب أن تكون حالة متخيلة لأشخاص يتسمون بالغرابة، إنما أشخاص عاديين يدبون في الشوارع، وهكذا فعل بني وطنه إميل زولا وجوستاف فلوبير.

قبل ذلك كانت قد ظهرت قصة “المعطف” للروسي جوجول وغيرها من قصصه، وكذلك مواطنه بوشكين، الذي عرف أكثر بأشعاره. على التوازي كان هناك إدجار آلان بو الأمريكي، الذي أبدع عالما قصصيا استفاد فيه من الرموز والخيالات والرؤى. لكن موباسان والروسي أنطون تشيكوف قدما قصصا أكثر تطورا من الناحية الفنية، لتصبح القصة القصيرة هي الشكل الأدبي الملائم لروح العصر، ووسيلة التعبير عن الواقعية الجديدة، التي ترى الأمور العادية المألوفة بعين مختلفة.

لكن مع كتاب د. بيسان، الصادر عن دار جلجامش في بغداد، يمكننا أن نقول باطمئنان إلى أنه قبل الأوربيين بقرون عرف التراث العربي القصة الخبر، أو القصة التاريخ، كما عرف النادرة والحكاية الشعبية وقصص الحيوان والقصة الفلسفية، والمقامة التي إن طغت عليها البلاغة فهي لم تخل من الحكاية. وبعض هذه القصص كان من قرائح العرب، وهو ابن بيئتهم الاجتماعية وأزمنتها، وبعضه استفادوا فيه مما أورته الأمم التي دخلت إلى مجال الحضارة قبلهم مثل الهنود والفرس والرومان والإغريق.

وهناك كتب قصصية عربية شهيرة مثل “البخلاء” للجاحط، و”المكافأة وحسن العقبي” لأحمد بن يوسف، و”الفرج بعد الشدة” للقاضي التنوخي، و”مصارع العشاق” لابن السراج و”حي بن يقظان” لابن طفيل. ووجدت القصص في كتاب “الإمتاع والمؤانسة” لأبي حيان التوحيدي، و”المجالسة” لابن مروان الدينوري، و”بهجة الأسرار” لابن جهضة، و”مناقب الأبرار” للحسين بن خميس، و”المبتدأ” لاسحق بن بشر القرشي، و”حلية الأولياء” لأبي نعيم الحافظ، كما انطوي كتاب “الرسالة القشيرية” للإمام القشيري على الكثير من حكايات المتصوفة. وتعد “ألف ليلة وليلة” مجموعة من القصص، التي لا تزال تؤثر في الآداب الإنسانية، ولا يمكن نكران عوارفها وعطائها.

وهناك أيضا كتاب “محاضرة الأبرار ومسامرة الأخيار في الأدبيات والنوادر والأخبار” لمحي الدين ابن عربي، الذي حوى العديد من منظوم الفنون من أدب ونسيب، ومعرفة وحكمة ومفاخرة، وقد “أودع فيه ضروباً من الآداب، وفنوناً من المواعظ والأمثال والحكايات النادرة والأخبار السائرة، وسير الأولين من الأنبياء وأخبار ملوك العرب والعجم، ومكارم الأخلاق، وعجائب الاتفاق .. ونبذاً من الإنسان وفنوناً من مكارم ذوي الأحساب وحكايات مضحكة مسلية تستريح النفوس إليها عند قراءتها”، وهو كتاب، حسب بيسان، مُوجه إلى جمهور من الأدباء، وعامة الناس؛ لورود أخبار وقصص مشوقة ، وغريبة عن الأمم الغابرة ، والأنبياء ، والأولياء ، والخلفاء والصالحين ، فضلا عن بعض الطرائف والحِكم.

وقد درست د. بيسان هذا الكتاب دراسة وافية ضافية، فحرثته كما ينبغي للحرث أن يكون، ودرسته كما يجب أن تقام الدراسة النقدية اللافتة، بل المبهرة، وهي في كل هذا زاوجت بين الجهد النقدي للعرب الأقدمين، ومناهج النقد الحديثة والمعاصرة في ذروة اهتمامها، وقمة انشغالها، تنظيرا وتفكيرا.

…………………….

*نقلا عن صحيفة “المصري اليوم”