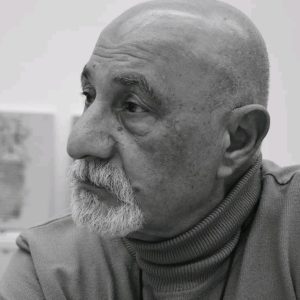

د. حسان صبحي حسان*

وفق تصورات العالم الألماني “فريديريك ماكس مولر” نشأت “الأسطورة” كنتيجة لقصور وعدم قدرة في اللغة اللفظية على التشخيص والتصريح والتعبير البليغ المخالف للعناصر الكونية. لتتأتي “الميثولوجيا” كاتجاه يهتم بدراسة وتحليل وفهم الأساطير الخاصة بثقافات الشعوب والمجتمعات، كمجموعة منظمة ومتماسكة من الأفكار والمفاهيم والمعتقدات والقيم التي تشكل رؤية شاملة، ونوع منظم من الفكر يهدف للتأثير على العالم وتغييره. حيث يميل “أرنست كاسيرر” لتفسير الأساطير بأنها أنماط مبكرة ترتكز للمتناقضات وفهم العالم والظواهر الكونية لتشكيل قوالب ومعادلات تطرح التفسيرات والمبررات، وتجسيد ذلك العالم الموازي لعالمنا والداعم لوجودنا كحقيقة لا مرئية.

وبنظرة تمزج بين العقل والخيال بلا روية، تنطلق الأسطورة كنسيج معرفي يعبر عن ذاته بالخيالي والجمالي، وتتلبس معانيها في رموز مجسدة تحمل في طياتها رؤية فلسفية معمقة لقضايا جوهرية. وهي محاولة لتفسير المحيط والأشياء المرئية، ونسـيج من الخيال الفكري الذي شكّله الفنان لإصباغ وبث الحياة في المحسوسات والكائنات وفق تصورات تقص أحداثًا مقدسة وتنبش في مدارات تلمس الهوية وتفسير معنى الوجود، حيث تأتي الفكرة بجديد إلى الصورة والعكس.

فعادة ما يرتبط مفهوم الميثولوجيا بالرمزية، حيث تعمل هذه الرموز على فهم المعتقدات الخاصة بالأساطير عن طريق تفسير رموز الميثولوجيا وما تتضمنه قصص الأساطير من أيدولوجي. وهو ما أشار إليه أيضًا الإنثروبولوجي “ياكوب باخوفن” J. Bachofen في كتابه إلى الرابطة المتينة بين الأسطورة والرمز، وتفنيده للعديد من مظاهر الحياة التي تتردد في الأساطير كرموز تمثل معنى “الخصوبة”. ليعمد الرمزيون أولًا إلى تلك الموضوعات التي تتميز بتكثيف اللامرئي، وعلى صياغة مثل هذه الموضوعات تصويريًا بحيث توحي بالشيء أو الفكرة أكثر من تمثيلها، كمحاولة لإعادة تنظيم العمل لتحقيق الفكرة المجردة، حيث استندت الرؤية الرمزية إلى المبدأ الذي يعتبر الفن في المقام الأول تعبيرًا شخصيًا عما يجول في خيال الفنان، وتجسيد الفكرة والانفعال الوجداني بأسلوب ذاتي ينبع من عالم الأسرار “الماورائية” وعالم الأحلام.

“الذاتية الرمزية” ما بين سرد المقدس وتفسير معنى الوجود:

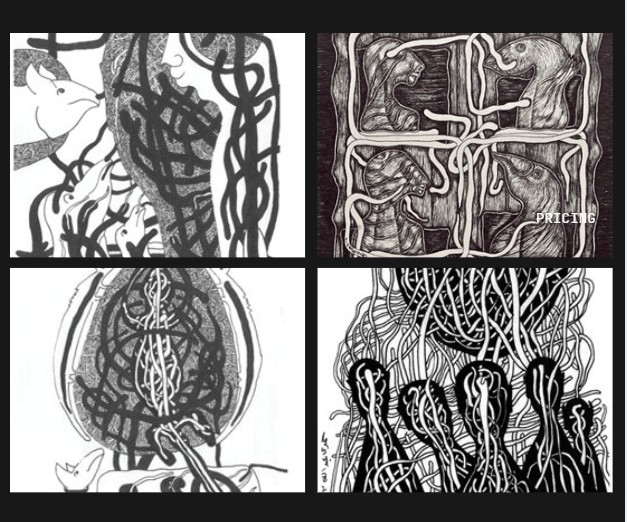

ويأتي الرائد “حمدي عبدالله” كأديب للخطوط والمساحات والظلال، وصاحب المفردات والرموز الخاصة البليغة التي استدعاها من محيطه وإرثه العريق، مرتكزًا على أرضية الفكر الأسطوري والعقلي. يرسم قصائده الصادقة الصداحة بالخط والمساحة والتهشيرات الظلية ليؤسس بذلك تنظيمات فراغية لعوالم سحيقة تطل على عوالم معاصرة، وأحلام رمزية داخل عوالم ديمومة بليغة التعبير، لاستحضار واقع وجودي جديد لرموز تفصح عن معانٍ ودلالات وتنطق بمحتوى فلسفي ومضموني، ومغلّفة بفكر فلسفي رصين وملتحفة بالدهشة والإثارة الحداثية التي تدعمها توظيفات الأبيض والأسود. ليجد المتلقي نفسه فاهمًا متفاعلًا متجاوبًا ومنحازًا لعناصر العمل وفكرته في مدارات الوجود والفناء وفي رمزياته.

فالفنان “حمدي عبدالله” يمثل سحر الشرق كفنان فذ يمتلك توهجًا فنيًا وعقليًا مدعومًا بخبرات وثقافة، وصدق تعبيري وبساطة أسلوبية وجسارة وموضوعية مكنته من تحويل تصوراته إلى تكوينات تتسم بالتجدد المستمر والديمومة، ونبض مضيء يتسرب لدواخل المشاهد باستخدام الوسائط التقليدية كأقلام الرصاص والحبر الأسود. لتنبثق مفارقات رمزية تصدرها طاقة الفنان ما بين “الحلم والواقعي – الأسطوري والعقلي – التاريخي والآني”، لتتجدد الحياة وتستمر في حكاياته المقدسة وتجلياته الرشيدة.

وفي أتون الصراع بين الأفكار والأساليب، وحول راديكالية وأدوار الرمز وقدراته على صبغ وإضفاء الأفكار الخيالية وإكساب المعاني صلابة مادية، جاءت أطروحات “حمدي عبدالله” كسيمفونيات بصرية تمزج الوعي مع اللاوعي وأحلام اليقظة داخل عوالم ميثولوجية وتداعٍ صوري رمزي “كموسيقى الجاز” التي تبعث بصفة متتالية ودائمة نغمات موحية نافذة من داخل أعماق تلك الحقائق الظاهرة. فالعمل الفني لديه دائمًا ما يصدح ويموسق ويلحن ويعزف، وكلما حاولت هذه النغمات التلاشي تقوم رموزه الشاخصة من جديد بدور الشاحن لها لتعزف السيمفونيات من جديد. واستهداف “الأبيض والأسود” ليستأنس بمفرداته الرمزية ويستدعي حالة شعورية كتلك التي تبثها القصائد الشعرية والأبيات الأدبية والمنظومات الموسيقية.

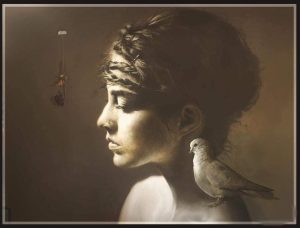

فصدرت أعماله الفنية أجواء مناخية تدفقت من الرصيد الذهني الذي يعبر عن طاقة جارفة لعالم ملهم، تغلف فيه رموزه برؤيته الأسطورية ومسحة من الدرامية الكئيبة، وزرعها في أجواء حلمية غريبة غامضة، وتهجين الكائنات وبيئات لا تتوفر إلا في عالم ما وراء الطبيعة. لتتوشح (بحيرة الغموض ووضوح الفهم في آن معًا – وبين المألوف واللامألوف – والثابت والمتحرك – والدهشة)، ونقل الصور إلى ما وراء المادي الملموس إلى عالم تحل فيه الوجوه المثقلة الحبيسة التي تقبع مع طيور ومتداخلة في حركات إيقاعية مع كائنات عجائبية تزخرف أجسادها زخارف وطلاسم ساحرة، والقوة الخيالية الرمزية والشخصيات التائهة التي تطل من عوالم أخرى لتجتَرّ المتلقي لمشاركتها حياتها، وزواحف وثعابين وكائنات حيوانية أسطورية، وتشابكات نباتية وتضفيرات عضوية وإطارات وكراسي وأسماك تجاور مومياوات وأهرامات وصناديق مغلقة، وكائنات عضوية دقيقة وأطياف بشرية وشخوص تتشابك جوانياتها مع بيئاتها الفراغية، ومومياوات آدمية وحيوانية تتحاور وتلتقي وتتهامس مع أحياء وتجلس فوق عروش مطلسمة تعزز الغموض والقداسة، ولفائف غامضة مع رموز سحرية تلازم طيورًا مجنحة في ثنائية الحياة والعالم الآخر، وتكفين لطيور داخل نوافذ يؤطرها خطوط ثعبانية تنطلق في حيوية الحراسة والحماية وبث الحياة، والسهام والدمى والمفاتيح السحرية والأشخاص الرابضة في وجوم، وطاقات سكنتها المخاوف والفزع والغموض، ومكعبات تحصر بداخلها مشاهد عجائبية.

إن مثل هذه الطريقة من التفكير والحرية الإبداعية التي تمتع بها الفنان ودعوته للعودة لتأمل الطبيعة والإخلاص لها بغية اكتشاف أسرار تراكيبها وقراءة التراث المصري، منعته من الوقوع أسيرًا للنظم المألوفة، وأفرزت رؤية متفردة تنتمي لعالم خاص صُبغ بصبغة أسطورية تعكس شخصية الفنان الإبداعية وتأملاته الفلسفية في الحياة الراهنة (يقص ويعبر فيه الفنان ببلاغة لحقائق عبر معادلات بصرية محكمة وبناء تشكيلي وسياقات مرجعية ذات أصول تترجم وتبحر في أحلام تتحقق في واقع مرئي فلسفي عميق – وتدشين تأليفات رمزية حالمة يتعانق فيها العقل “الذاكرة البصرية” والأسطورة ليسا كنقيضين بل كبدن واحد، وتأسيس نسيج أسطوري يشرح عوالمه ويحللها ويفسرها وطرح أكواد تفك شفرات الألغاز المحيرة دون السقوط في استعراضات وتناولات عقلية وحلول ذهنية سطحية ومبالغات تباينية).

ولأن “التكرار” في فلسفة “حمدي عبدالله” ليس “بطلًا” في ذاته، وأنه أحد أهم شفرات المادة الوراثية وتسلسلات الأساس الجوهري للإبداع، ومدخل للانتقال والتحول لأشكال وتنويعات تكرارية لا حصر لها، ارتكز الفنان في عدد من أطروحاته لفكرة (التكرار لتفصيلات داخل العمل أو أنماط شكلانية لعناصر تكرارية تكتسي بالنياشين والطلاسم والتفصيليات عبر خطوط بسيطة وتنوعات في الحجم والترتيب في إيقاع فلسفي لا يتسق والتصميمات الشبكية الطولية والعرضية)، بهدف تأكيد فكرة معينة وتوفير الفهم الأعمق لها وترسيخ هوية أكثر فلسفية ومفاهيمية وإضفاء المعنى على العمل ككل. ليصدر التكرار لديه مناورات إبداعية ممزوجة بالخيال والفنتازيا المثيرة للفضول، ووسائل بصرية جديدة قصدية ذات مغزى رصين صبغت عناصره المتكررة بحيوية ومرونة وتناغم الجزء مع الكل، في جموح يستدعي التأمل ويشحذ ويثير التساؤلات ويبني اتصالًا بصريًا مستمرًا بين العناصر، ويدفع لدوامات ملغزة بصريًا ومتاهات فكرية.

وفي مناخ الجدية والحيوية والتصورات الذهنية المتشابكة التي تحتوي على الكثير من المضامين، عُبئت أعمال الفنان بخيالات الأحلام والتأثر بنظريات التحليل النفسي وبتحليقات “سيجموند فرويد” و”كارل يونج” في التحرر من القواعد المنهجية والحيل الأسلوبية والمنطق الموضوعي، والتفاعل مع الأفكار المتعلقة بالعقل الباطن وما وراء المرئي، والخيال كنمط من أنماط التصورات والأفكار، وسمة التفكير الإبداعي المتشعب ومنهج المعالجة الذهنية للصور الحسية، والقدرة على تصور المحيط من خلال استبصارات وهيئات شكلية توليفية غير تقليدية تتحدى قوانين المطلق والفكر، وتنعم بالغموض والغرابة وتكتسب الصيغة الأسطورية التي تتمتع بالوجود الدائم الذي يتخطى حدود الزمن المحدود كأحد الحلول الإبداعية لتخصيب مدخلات أعماله مثل: التخليق التهجيني والتراكيب المدمجة، ودمج عناصر أو أجزاء متوافقة أو متناقضة ومزجها على نحو خاص.

هذا إلى جانب تعطيل الوظائف المستقرة في وعي الجماعة للأشياء، واستبدالها بوظائف تخص أشياء أخرى، لتوفير حالة جديدة يتحول فيها المفهوم المعتاد اللصيق بها، والجمع بين المتناقضات وتعايش الأضداد والتوليف بين المخلّق الهجيني والصافي المنطقي، وبين الراسخ والأثيري، وبين المألوف والسراب، وتبديل العلاقات الزمانية والمكانية ونقل المفردات من أوساطها الطبيعية المألوفة وبيئاتها التقليدية لتستقر داخل أوساط غير مألوفة، كانعكاس لدافع مطلق يُدرَك بالحواس (أي أن الواقع وصورته لا يعيشان في نفس الحلقة الزمنية والمكانية). فالفنان يسافر بخياله في وحدة (الزمان والمكان)، ويعرِض كل ما تطرحه عليه افتراضاته لتخفيف وطأة جمود المفردات وتقوقعها في حيز ضيق، وتكثيف عناصر الإثارة والإدهاش والصدمة لدى المتلقي.

ولأن اللون في الرمزية يتجرد من سياقه التمثيلي لصالح المغزى والصور العقلية، استخدم الفنان “حمدي عبدالله” (الأبيض والأسود) كدرجات لونية ثرية بالدلالات تشخص أفكارًا ومواضيع إنسانية وتعزز الرسائل الباطنية للعمل وقضاياه كإبداع فني من روح التضاد لإيجاز المعنى وعكسه أو الإحساس ومقابله. لتكتسي الرموز بطبقات متعددة من المعاني وفيض من المضامين والقصديات والقوة الكامنة، والإشارة إلى معانٍ متعددة وليس معنى واحدًا مباشرًا، بما يثير الفضول لتكشف تفاصيل مستورة وتأسيس حوارات داخلية مع الذات، وشق دروب نحو التأويل لبيان باطن المعنى والمراد الحقيقي والغائية ومراحل الفهم الأعمق للنص.

فعندما يتشبع الرمز “بالأسود” تتجسد غلبة الظلمة التي يتشبع بها الرمز حتى يحتفظ بغموضه وقدسيته وسحره والشغف بالمجهول والسري. فهو يعكس العمق المخيف والأسرار المبهمة الخفية (وتمثيل للمدارات الداكنة والمظلمة وعتامات الطبيعة البشرية، وتجسيد لصراعاتها الداخلية والمشاعر المؤلمة، والأدوار المعقدة، وانعكاس للمعانٍ المتناقضة التي تتراوح بين القوة والرهافة، والبوح والغموض، والسلطة والجمال، والسرية والعمق واللاوعي والسحر الرمزي والقدسية، والتأمل في البعيد المجهول). ووُظِّف “الأبيض” الأسودَ الداعم لدراما حسية كنهجية تعني التلوين الذي يمنح نبض الحياة للتعبير عن أفكار مجردة تنشأ تأثيرات عاطفية على المشاهد، كمعادل يمثل مفاهيم وحقائق مثل (النقاء، الطهارة، الشفافية، الأمل، البساطة، البراءة، الصدق، النورانية)، وتصدير التباينات في التركيبات الفنية، وإضفاء شعور بالحيوية والهدوء وخلق إحساس بالحركة والطاقة، وإعطاء إحساس بالاتساع والفراغ، ودعم الشعور بالهدوء والحياد في التكوين، مما يجعل العمل الفني منبعًا للحياة والديناميكية، لاجتذاب المشاهد لأعماق العمل ليشعر كما لو كان جزءًا من نسيج الفكرة العامة.

إن هذا الاستخدام المدروس “للأبيض والأسود” في الرموز هو إبداع فني من روح التضاد لا ينتمي لزمان ومكان محدد، ويعكس التأثير والأثر المستدام لفترات طويلة في وجدانية المتلقي، ويترك الأثر الغائر في النفس، ويحفز التكثيف البليغ للمعنى، لتطلق الرموز دعوات محفزة للتفكير والتأمل والتساؤل، والقبض على لحظة في الزمن.

………………….

*الأستاذ بقسم التصميمات البصرية والرقمية المساعد