د. رشا الفوال

قراءة نقدية من منظور نفسي

مقدمة:

الجسد مفهوم ملتبس؛ لأنه جهاز معقد يمكننا اعتباره مخزن لكل الموضوعات الثقافية والاجتماعية والسياسية والدينية التي تتبلور في شكل مجازات وصور، الجسد ملاذ الذاكرة الآمن أيضًا، هذا وقد أخذ الجسد كوسيط أهميته الكبرى في الكتابات الأدبية؛ لما تتسم به من قدرة على توظيف إيماءات وحركات أعضاء الجسد التي تربطه بالعالم الخارجي أولًا، والتي تعبر عن مكامن ذاتية الشخصيات ومهاراتها وتجاربها الحسية الداخلية ثانيًا.

في هذا السياق تضح علاقة الجسد بالرؤية إذ: لا رؤية دون تفكير، لكن لا يكفي التفكير من أجل الرؤية، الرؤية فكرة مشروطة، تولد بمناسبة ما يحدث في الجسد، تندفع في الممارسات الفعلية من خلاله (1)

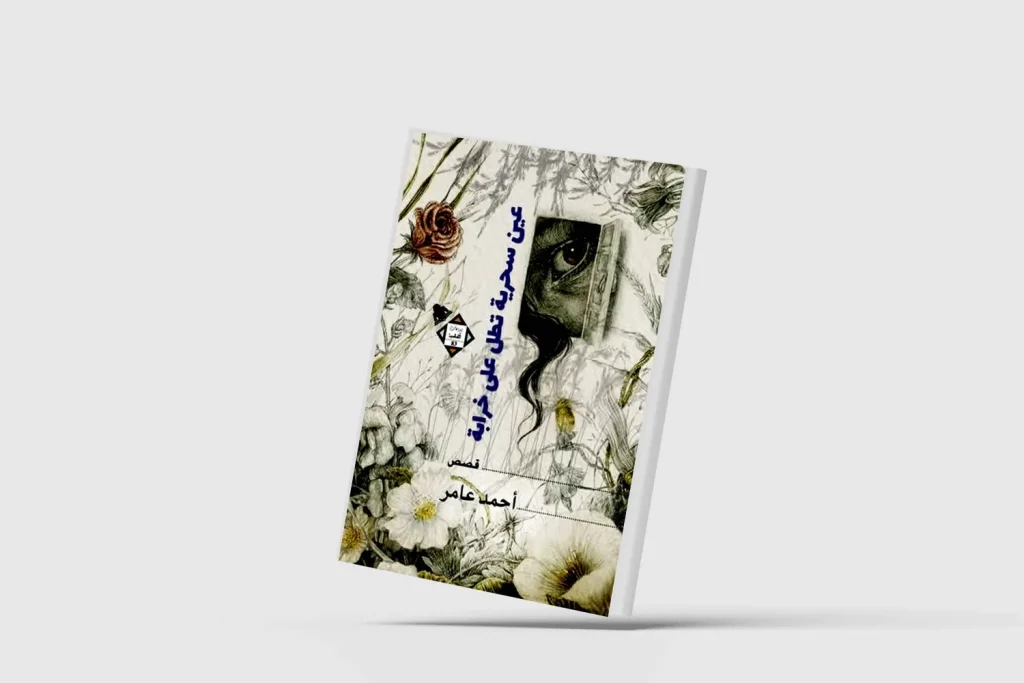

في مجموعة: عين سحرية تطل على خرابة القصصية، الصادرة عام 2023م، عن الهيئة المصرية العامة للكتاب، للكاتب: أحمد عامر تم توظيف الجسد من خلال أبعاده الواقعية والرمزية والمتخيلة، للدلالة على ذاكرة الإنسان وهويته التي قد تتسم بالغرابة أو الاختلاف أو التناقض.

المحور الأول: المظاهر السردية لتنميط الجسد

على افتراض أن الجسد في قصص المجموعة ليس معزولًا عن التصورات السائدة في المجتمع؛ فقد أضاف الكاتب للجسد تنميطات جديدة معاصرة من خلال:

أولًا: واقعية الجسد مقابل رمزية الروح: في المجموعة الحالية تم التعبير عن ثنائية الروح/ الجسد مع حرص الكاتب على تحويله_ أى الجسد_ إلى وسيلة، بالتالي تم تنميطه عبر آلية التفكيك، اتضح ذلك في قصة: الشاعر يتعلم فن التنكر قبل أن يعتزل، إذ يقول بطل الحكاية: “كيف أقبل هذا التكريم وأنا لم أنجح حتى في الكتابة عن جسدي المهلهل “، وكأن الجسد نفسه نص غير مكتمل، فكيف تُمنح القيمة لذاتٍ يراها بطل الحكاية لم تكتمل أو لم تتصالح مع تفككها.

فإذا كانت الذات الفاعلة في أى مجتمع عبارة عن روح وجسد؛ فالشخصية المحورية في قصة: زجاجة ملونة فارغة تقول: ” اقتنصت الفرصة وكورت جسدي فوق الكرسي المنعزل الهارب من زحام الصالة الضيقة، وتركت لرأسي حرية الإنطلاق ” (اقتنصت الفرصة) تدل على حالة ترقّب طويل أو حرمان مستمر من لحظة راحة. كأن الذات دائمة البحث عن ملاذ، (كورت جسدي فوق الكرسي) صورة توحي بحاجة الشخصية المحورية إلى الحماية، (الكرسي المنعزل الهارب من زحام الصالة الضيقة) تصوير حركي يعطي إيحاء بأن للكرسي ذاته إرادة، وبأنه متواطئًا مع شخصية البطل في محاولة الهروب، هنا تتضح رؤية الكاتب التي عبرت عن الجسد باعتباره مفهوم يجمع الواقعي(زحام الصالة الضيقة) والمتخيل(الكرسي المنعزل الهارب) والرمزي(الرأس).

ثانيًا: الجسد ككيان ثقافي مقموع باعتباره مادة للهوية وانعتاق الروح، يتصل بالذاكرة الجمعية والخيال في قصة: أسباب غير مقنعة للعزلة، التي تُحدث فيها الشخصية المحورية ذاتها من خلال المونولوجات الذهنية قائلة: ” جسدي مهزوم وعقلي يطارد الذكريات “(جسدي مهزوم).

الهزيمة هنا ناتجة عن إحساس الشخصية المحورية بالعجز أمام الحياة. (وعقلي يطارد الذكريات) صورة معبرة عن حالة من الإنهاك الوجودي، حيث يتراجع الجسد عن الحياة بينما العقل لا يكفّ عن الحفر في ماضيه. وفي قصة: عين سحرية تطل على خرابة تقول: ” يتعذب كل يوم وهو يحمل جثته ويركض بها ” (يتعذب كل يوم) وما فيها من تأكيد على استمرارية وتكرار الإحساس بالألم، (وهو يحمل جثته) هنا الجسد لم يعُد جسدًا حيًا…بل تحول إلى جثة(ترمز للمرض، أو الاكتئاب، أو الخيبات المتعددة)، وفي ذلك علامة على الانطفاء، وفقدان المعنى. (ويركض بها) كأنه يجاهد لمواصلة الحياة، أو كأن الحياة نفسها أصبحت عبئًا، والجسد اللي كان وسيلة للتواصل مع الآخر صار حملاً على الروح.

وفي قصة: عفوًا الدخول من النافذة يقول: ” وطني لا تتجاوز حدوده غرفتي “ تنميط الجسد هنا تم من خلال الاغتراب الذاتي والميل إلى الانسحاب. (وطني) الكلمة مشحونة بالانتماء،(لا تتجاوز حدوده غرفتي) كأن الغرفة أصبحت المكان الآمن الوحيد، وكأن الجدران من أجل الحماية، أو سجن الذات بعيدًا عن العالم.

ثالثًا: الجسد الاجتماعي المهمش، في المجتمعات التي يسود فيها القمع يتم نفي الجسد بصفته عنصر تفرد، بالتالي لا توجد قيمة للفرد ولا يعامل جسده إلا كوسيلة في العمل، يتضح ذلك في قصة: محاولات للهروب من مخرج الطوارىء، الذي يقول بطلها: ” انسحبت من آخر اجتماع للجنة السلامة والصحة المهنية بالشركة التي أعمل بها “ تعطيل الجسد هنا تم من خلال عدم التقبل والنظر إلى الإنسان كأداة من أدوات العمل. وهو الأمر الذي أدى إلى انسحاب الشخصية المحورية تحت وطأة الوضع المهني الخانق.

رابعًا: الجسد كصورة للجماعة السيكولوجية يعكس خصائصهم من خلال الصراع والرغبة في الانتقام من الجسد القامع، ففي قصة: المرأة التي باعت حلمها للصائغ المزيف تخفي المرأة وجهها عن صورة والدها الذي سلمها للمرة العاشرة لزوجها ” زوجها الذي يتلاشى تمامًا بمجرد أن تُطفىء النور “ تنميط جسد الشخصية المحورية هنا تم من خلال تعرضه للإذلال والانتقاص من قيمته. وشخصية الزوج ليست حضورًا ثابتًا، كأن وجوده هش، أو وهمي، مرتبط فقط بالتمثيل الاجتماعي، يتلاشى بمجرد إطفاء النور صورة دالة على الانفصال العاطفي التام.

هذا ومن المظاهر السردية لتنميط جسد النص:

1_ قلة الديالوجات؛ ربما لأن الكاتب ارتكز في معظم قصص المجموعة على الشخصيات التي تعاني التهميش والإقصاء والقمع؛ بالتالي فالمونولوجات الذهنية هى الأنسب من أجل إبراز وظائف شخصية المخاطب والمخاطب وتحديد اللغة التي يتحدثون بها.

2_ هامشية الحدث الرئيسي في الحكاية، من أجل تسليط الضوء على التوتر الداخلي لدى الشخصيات المحورية والثانوية أولًا، وكشف التفاصيل الصغيرة ثانيًا، وتفكيك مركزية الحبكة التقليدية ثالثًا،

3_ اعتماد لغة العين كوسيلة لنقل المعنى من التخاطب باللغة إلى التخاطب بالإشارة

4_ الاعتماد على مكون الوصف الداخلي للانفعالات وردود أفعال الشخصيات المحورية

5_ التناص مع قصة نبي الله: موسى في قوله: “أضم يدي إلى جنبي تخرج سوداء خالية ” كأن الشخصية المحورية تحاول تقمص فعل النبي، طلبًا لمعجزة.

6_ الكولاج السردي في شكل الخبر الصحفي في قصة: عين سحرية تطل على خرابة، وصوت المذيع، والإعلان الكبير الملون في قصة: ثلاث شمعات وبعض الحلوى لعيد ميلاد طفل، واللافتة المدببة: مخرج للطوارئ في قصة: محاولات للهروب من مخرج الطواريء

7_ الميتاقص والتعبير عن الشخصيات من خلال الحروف الهجائية في قصة: البحر لا يعرف

8_ بنية المفارقة في قصة: احتجاج غير رسمي ” انشغل الأب بتنظيف السجادة وجلس على الأرض وبدأ في تحضير درس التاريخ ” المفارقة الزمنية هنا بين تاريخ يُفترض أنه عن الماضي المجيد، وواقع منغمس في العبث اليومي، كما أن تصوير الأب بهذه الهيئة نزع عنه هالته الأبوية التقليدية كمركز للسُلطة أولًا، وأبرز حالة من التهكم على العملية التعليمية، لكونها عديمة الجدوى ثانيًا. وقصة: نوبات لمراقبة مستمرة ” لقد قتل زوجته ليستعيد الثقة من بين نهديها “التي توحي بسُلطة ذكورية مأزومة تسعى إلى استعادة الثقة في فحولتها، أو هيمنتها.

وقصة: عفوًا الدخول من النافذة ” تسند الشحاذة رأسها على قاعدة تمثال طلعت حرب “، التمثال رمز للنهضة الاقتصادية، والواقع المجتمعي المهمش يسند رأسه عليه في هيئة شحاذة، وكأن الماضي المجيد ممثلًا في شخصية(طلعت حرب) يُقابَل بالحاضر البائس مرموزًا إليه في شخصية(الشحاذة)، التمثال في الأعلى يرمز للرؤية والنهوض، والشحاذة في الأسفل ترمز للإنهاك المجتمعي والاقتصادي.ويقول البطل أيضًا: ” أضم يدي إلى جنبي تخرج سوداء خالية “ المفارقة هنا تمت من خلال ميكانيزم(القلب) قلب المعجزة، فاليد تخرج سوداء خالية من المعنى، أو فارغة لا تحمل شيئًا، كأنها امتداد لإحساس الذات بالعجز. وقصة: زجاجة ملونة فارغة ” وتركت لرأسي حرية الانطلاق “ فعلى الرغم من انكماش الجسد، إلا أن الرأس التي قد تُشير إلى (الوعي، أو الحلم، أو اللغة) يتحرر.

فإذا كان شكل الجسد ينبىء عن مخبره، فقد تعددت صور الجسد في قصص المجموعة؛ لنجد الجسد المريض، والمشوه، والمتناقض، والمهزوم، والجسد المدرك، والجسد كرهان للصراعات، مع ملاحظة أن الجسد الواقعي يحضر بالكتابة حضورًا مغايرًا من خلال أفعال الحركة وفاعلية التصوير أولًا(السرطان يأكل جسد البنت الوسطى/ سأجلس على مقعد منعزل/ والدها الذي سلمها لحضن رجل دق بابه ذات مساء/ تخفي وجههاعن صورة والدها/ اقتنصت الفرصة وكورت جسدي/ تسللت إلى داخلي/ انسحبت من آخر اجتماع/ تخلصت من يد زوجتي/ أسير في الطريق إلى الأمام دون أن أتقدم/ الرصيف ينهش جسدي/ سرت في جسده الكهرباء/ يحاول جذبها إلى الخيمة/ تحفر في الحذاء الملفوف/ الأب فقد ساقه فور سقوطه من اوتوبيس مزدحم )

ومن خلال التذكير بتحولات الذات القابلة للانحلال والتبدل ثانيًا( لم اعد قادرًا حتى على اعتراض كل الاكاذيب التي تتنكر في ثوب الصدق/ سأفضح نفسي عن عمد/ تستنشق عبير الزهور وهو يطرد رائحة الكيروسين التي سكبتها ذات مرة على جسدها/ لم اندهش عندما نزعت سدادة الزجاجة التي ادخرت فيها أحلامي ووجدتها فارغة/ كنت حاضرًا رغم ان الأشياء بدأت تتلاشى من حولي/ كل ما في الامر أنني فقدت القدرة على التجاوب مع جسدي/ كل ما يهمه الآن أنه نجح في اصطياد النوم)

وكما يشير: فوكو Michel Foucault فإن الجسد هو موطن الاستثمار، وحلبة الصراع، علاقات السُلطة(الوالدية/ المجتمعية) تمارس عليه تأثيرًا مباشرًا، تستثمره، توسمه، تروضه، تغذيه، تفرض عليه أعمالًا تلزمه باستعراضات وتطالبه بإشارات؛ فالجسد لا يصبح قوة فاعلة إلا إذا كان في نفس الوقت جسدًا منتجًا أوجسدًا خاضعًا(2)، من هنا يبدو أن النزعة التفكيكية_ التي اتسمت بها رؤية الكاتب_ ناتجة عن التعلق بأجزاء محددة من الجسد حبيس النص والتي تتضح من خلال المحور التالي.

المحور الثاني: أثر السياق في توجيه فعل اليد

إذا كانت اليد جزء من ذات الإنسان، تحمل انفعالاته وتؤكد قيمته من خلال العمل وانسانية العلاقات؛ فقد تعددت مقامات اليد وتنوعت أغراضها ودلالتها في القصص، كذلك تم تشخيص أحوال الشخصيات من خلالها، و اليد عند العرب تقع من أطراف الأصابع إلى الكتف، فإذا كان العمل يُسند إلى اليد؛ لأنها آلته؛ فإن اليد تدل على الملكية المتصرفة بشكل عام، ومن وجوه التصرف: الإذلال، والنزع، والإعزاز، وفي كثير من الأحيان تتفكك وظائف اليد عن هذا المعنى الحسي لتؤدي معاني أخرى مرتبطة بها أو ناشئة عنها من خلال السياق؛ فنجد اليد القوة/ اليد الطاعة/ اليد الجماعة/ اليد الاستسلام/ اليد للمعاتبة/ اليد لإعطاء الأوامر/ اليد التي تُهدد وتتوعد/ اليد الساخرة.

كما أن بسط اليد في قصص المجموعة قد يكون كناية عن الإحساس بالعجز والحسرة، أو الانتهاك والإذلال، وتواضع المكانة الاجتماعية، وقبض اليد للدلالة على الإحساس بالخذلان أو الاستحواذ يتضح ذلك من خلال الجدول التالي:

| اسم القصة | بسط اليد ودلالته | اسم القصة | قبض اليد ودلالته |

| محاولات للهروب من مخرج الطواريء | 1_ ” يدي ممدودة والغياب يقترب “ دلالة على الإحساس بالعجز

2_ ” مددت يدي باستسلام تام لزوجتي” دلالة على الخضوع الطوعي الذي يُلغي الحاجة إلى التشبث بالرأي |

عفوًا الدخول من النافذة | 1_ ” أضم يدي إلى جنبي تخرج سوداء خالية ” دلالة على الإحساس بالحسرة؛ فاليد تُقبض لكنها لا تمسك بشيء ذي قيمة، بل تخرج خالية، ما يعمّق الإحساس بالخسارة أو الإخفاق، أيضًا اللون الأسود يزيد الإحساس باليأس والخيبة.

|

| أحلام بالتقسيط | 1_ ” يمد السائق يده إلى الساق العارية “ دلالة على الانتهاك | أحلام بالتقسيط | 1_ ” جذبتها السيدة من يدها المتسخة “ دلالة على القوة والتوجيه القسري |

| حادث سير لرجل مجهول | 1_ ” يمد يده باحثًا عن يد أخيه “ دلالة على طلب الدعم والاحتياج للطمأنينة | ثلاث شمعات وبعض الحلوى لعيد ميلاد الطفل | 1_ ” يد تمتد بشكل مفاجىء لتخطف حقيبة يد من سيدة “ دلالة على الاستغلال أو الخطف |

| المرأة التي باعت حلمها للصائغ المزيف | 1_ ” والدها الذي سلمها لحضن رجل دق بابه ذات مساء “

دلالة على التفريط والإذلال |

البحر لا يعرف | 1_ ” الكاميرا لا تفارق يده “ دلالة على التحكم والسيطرة |

لتأتي بعد ذلك دلالة أوضاع اليد:

1_ إيماءة الثناء والتبجيل في قصة: عفوًا الدخول من النافذة

يقصد بها رفع اليد مع توجيه راحتها إلى المتلقي، ويكون فيها الإبهام في الأسفل، وهى إيماءة مصرية خالصة تكررت في سياق الجذور التاريخية لمجتمعات الشرق القديم، تعبر عن التمجيد وإظهار الإخلاص والتأكيد على العمل تحت مظلة صاحب السُلطة، وهذه الإيماءة تمثل بشكل رمزي نموذج الهيمنة وإشارة معبرة عن الثناء، يقول بطل الحكاية: ” الحارس عظم للسائح العربي أمام الفندق، وهشني مثل ذبابة ”

2_ اليد المنبسطة في قصة: عين سحرية تُطل على خرابة

حيث الفتاة التي ” تركت يدها تحت حماية يد ولد أسمر “ وفي ذلك دلالة الخضوع النفسي الطوعي الذي يعبر عن قوة المحبة.

3_ تحولات اليد: التحول هو التبدل والتنقل من موضع إلى موضع آخر، أو من حالة إلى حالة أخرى، والمقصود بتحولات اليد هو تغير حالها وأوصافها، من خلال ذلك لم يتوقف استخدام الكاتب لليد عند ذكرها، إنما تعداه إلى ذكر أفعالها مثال لذلك قوله: ” شاب يداعب شعر فتاة “ في قصة: ثلاث شمعات وبعض الحلوى لعيد ميلاد طفل، وقوله في قصة: تكرار غير متعمد

” فاردًا كفه ليداري وجهه عن ابنه الجالس بالقرب من أمه الصامتة ” وفي ذلك محاولة للاختباء أو الانسحاب العاطفي؛ فاليد المفتوحة أمام الوجه ترمز إلى رغبة في إخفاء مشاعر الحزن والخجل. الكف المفرود أيضًا يعمل كحاجز بين شخصية الأب والعالم الخارجي، تحديدًا بينه وبين ابنه وزوجته، في إشارة إلى الانفصال الداخلي أو الرغبة في العزلة_ التي يعكس شعوره بالانكسار_ أمام الموقف المؤلم، وقوله في قصة: حادث سير لرجل مجهول ” لم يشعر بيد المسعف التي تربت على صدره المكشوف، وتفتش في جيوبه عن تحقيق شخصية “ فعل التربيت عادة يوحي بـالحنان والمواساة، لكنه هنا يصبح بلا معنى لأن الرجل مات بالفعل، مما يرمز إلى عبثية الحنان بعد فوات الأوان، أو المحاولة العقيمة للاتصال بشيء انتهى. فعل التفتيش دال على البحث عن هُوية الرجل في لحظة غيابها المطلق بفعل(الموت)، مما يرمز إلى هشاشة الذات الإنسانية، كأن الكاتب يقول إن كل ما يبقى من الإنسان هو بطاقة تعريف لا تحكي شيئًا عن جوهره. أيضًا أفعال(التربيت والتفتيش) فيهما تأكيد ما على حضور الجسد وغياب الروح الجسد وهو الأمر الذي أبرز رمزية الفراغ والعدم.

وهكذا اتضحت فوقية اليد في قصة: العصافير تُحلق ليلًا، إذ يقول البطل: ” يد جاري فوق جسدي/ أشعر أن روحي ثقيلة فوق جسد المنفى “ اليد فوق الجسد توحي بـفرض السيطرة أو التعدي على حُرمة الجسد، حتى لو كان الفعل صامتًا أو ضمنيًا. وفوقية الروح على الجسد فيها اختلاف عن الفكرة الطبيعية التي تعتبر أن الروح عادةً خفيفة، لكن هنا هي ثقيلة، يدل هذا على الاغتراب الداخلي الناتج عن تجربة تحول الروح إلى عبء إضافي على جسدٍ منهك أصلاً. الروح مفصولة عن الجسد أو تطفو فوقه دون أن تندمج به، وفي الحالتين الروح مفصولة عن الجسد أو تطفو فوقه دون أن تندمج به، في دلالة قوية على فقدان الانسجام.

ولأن اليد في كثير من قصص المجموعة، المراد بها الذات مع استعارة ظروف الزمان والمكان للدلالة عليها_ أي اليد_ في الماضي والمستقبل، فبفقدها لا يتمكن الإنسان من فعل أى شىء؛ فقد جاء التعبير باليد اليمنى من أجل توثيق الحقيقة والتعبير عن قوة التملك أو شدة الغضب في قصة: محاولات للهروب من مخرج الطواريء، إذ يقول العامل بطل القصة: ” أشعلت سيجارة، انتبهت انها الأخيرة في العلبة التي تعتصرها كف يدي اليمنى “؛ اليـد اليمنى ترتبط تقليديًا بالـقوة، الفعل، السيطرة، والاختيار الواعي، اليد اليمنى تحديدًا تعطي الإشارة إلى أن هذا التصرف ناتج عن قرار داخلي واعٍ، وليس مجرد حركة لا إرادية؛ فقبض العلبة باليد اليمنى بدلًا من اليسرى يوحي أن الشخص يحاول أن يسيطر على إحساسه بالعجز عبر فعل عنيف ظاهريًا(اعتصار العلبة). وهذا الجزء الأيمن من الجسم يسيطر عليه القسم الأيسر من الدماغ، الذي تُسيطر عليه العمليات العقلية التي تضم كبت العواطف.

في قصص المجموعة اليد هى مفتاح تحولات ذات الإنسان، واليد لا توجد منفردة؛ لأن العين تعتبر مرشدًا لليد؛ ولأن الدور الجمالي لليد يتلخص في تجسيد المعلومات؛ فهناك صلة وثيقة بينها وبين العين نتناول هذه الصلة من خلال المحور التالي:

المحور الثالث: دلالة لغة العين واللقطات المشهدية

عقد: الثعالبي في كتابه: فقه اللغة وسر العربية بابًا كاملًا عن النظر بعنوان: في تفضيل كيفية النظر وهيئاته واختلاف أحواله قال فيه إن العين أم المَلاحة(3) نلاحظ أن قصة: الشاعر يتعلم فن التنكر قبل أن يعتزل تبدأ بلقطة بعيدة جدًا بانورامية، مثال لذلك” اختار الشاعر كرسيًا وحيدًا خارج مقهى يقصده عمال البناء “ اعتمد الراوي في هذه القصة على(مونتاج العلاقات)؛ فاستطاع أن يوازي بين أزمنة مختلفة، وإن كنا نرى أن مونتاج العلاقات تم استخدامه لأسباب درامية تخدم فكرة تعميق الحدث في ذهن المتلقي.

وفي المشهدين الأول والثاني من قصة: أسباب غير مقنعة للعزلة جاءت الأفعال بصيغة الماضي من أجل استدعاء أخبار المآسي(فقدت/ أصبحت/ اكتفيتُ)، تلاها في المشهد الثالث بصيغة المضارع؛ لتكشف لنا عن أثر وقوعها_أى المآسي_ (أسير/ أتقدم/ أتوقف) وموقف الشخصية المحورية منها، ولتمنح الوصف صفة الاستمرارية.

ولأن الفضاء النصي لا يُعتبر المعيار الذي يُعادل الأماكن في المشاهد، بل يشتمل أيضًا على تنظيمها؛ ففي قصة: إبتسامة شاحبة لقمر مريض لاحظنا أن كل مشهد يضم عددًا من اللقطات القريبة(كلوز آب) التي انتخبها الكاتب، مع ملاحظة أن الخاصية الرئيسية للقطات القريبة هى تقريب المتلقي من الشخص أو الشيء المطلوب التركيز عليه مع استبعاد البيئة المحيطة واستبعاد ردة فعله(3)، وفي قصة: البحر لا يعرف جاءت اللقطات البطيئة لإبراز التبئير الخارجي الذي يرتبط إدراكيًا بالشخصية المحورية، وكأنها على كرسي الاعتراف معبرًة عن انفعال الغضب إذ يقول: ” صرخ في البحر الذي ظل يراقبه طيلة الساعات الأخيرة “ مرتكزًا على تقنية المونتاج التصوري المُتسارع من أجل التجسيد والمبالغة.

وفي قصة: نوبات لمراقبة مستمرة استخدم الراوي تقنية المونتاج الهوليودي من خلال توليف اللقطات السريعة من خلال الأفعال الماضية مثل( سلم/ قضى/ ترك/ أجاب/ قتل/ تخلصت).

فالعين في قصص المجموعة الحالية لها وظيفة غير لغوية حلت محل بقية الجسد المعطل، تجلى ذلك من خلال مفردات: التلصص، والرؤية، الفرجة، المراقبة، وإغماض العين وكلها أفعال جسدية حركية تتم عن طريق العين، يمكننا توضيح دلالتها من خلال الجدول التالي:

| القصة | العبارة | دلالتها |

| الشاعر يتعلم فن التنكر قبل أن يعتزل | ” أغمض عينيه اللتين واجهتا منذقليل فلاش الكاميرات وهو واقف خلف الميكروفون يتحدث عن أسباب رفضه تسلم الجائزة “ | الانغلاق والإنسحاب إلى العالم الداخلي، ورفض الاستعراض الذي اتضح في تجنب نظرات الآخرين، والعزلة الرمزية عن العالم وما فيه من أضواء وألقاب فارغة |

| أسباب غير مقنعة للعزلة |

” أتفرج على الأجساد التي تترنح في الشوارع، وكأنني غير موجود بينها “ |

لانفصال الوجداني؛ ففعل “التفرج” بديلًا عن “المشاركة” يوحي بأن الشخص منعزل داخليًا، والنظر إلى العالم بسوداوية؛ فالأجساد التي “تترنح” توحي بمشهد فوضوي، فقد فيه البشر توازنهم ومعناهم |

| ابتسامة شاحبة لقمر مريض | ” اهرب من مواجهة مرآة خزانة الملابس “ | رفض رؤية الذات، والخوف من الانكشاف الداخلي: المرآة لا تعكس الشكل الخارجي فقط، الإنكار؛ فالبطل يتجاهل ما لا يريد أن يعترف به |

| البحر لا يعرف | ” الكاميرا لا تفارق يده “ | وجود الكاميرا دائمًا بيده يشير إلى هوس النظر إلى العالم عبر وسيط، كأن العين تحولت إلى آلة تسجل كل شيء.

الحرص على وجود مسافة عاطفية مع الواقع؛ فالبطل لا يواجه العالم مباشرة، بل عبر عدسة، مما يدل على مراقبة محايدة أو باردة بدلًا عن الانخراط الشعوري العميق. محاولة للسيطرة على الزمن وامتلاك اللحظة بشكل رمزي |

| مشاهد عادية لا تستحق التأمل | ” لم يكن يدري أنها تخلصت منه على فراشه وهو يطارد أحلامًا منتحرة “ | غياب الوعي والرؤية الذي يرمز للعمى العاطفي، والانشغال بالأحلام مقابل فقدان الواقع |

خاتمة:

تأخذنا قصص المجموعة إلى تفكيك الجسد كأداة تعبير عن التجارب الحياتية، ومنها إلى رمزيته_أى الجسد_ في اللغة الأدبية، وانعكاسات ذلك التفكيك في تأزم ذات الإنسان المعاصر المحاصرة بفقدان المعنى، وكأن السرديات الكبرى(Grand Narratives) التي وعدت الإنسان بالتحرر، والكرامة، والتقدم سقطت أو على الأقل أصبحت موضع شك.

الكتابة عن ذلك الجسد المفكك ليست فقط اعترافية، بل تسعى للبحث عن موقع الجسد وأهميته خاصة في ظل انهيار الأفكار التنويرية مثل: الحرية وحقوق الإنسان التي تحولت بفعل الإحساس باللاجدوى من موضوعات كاشفة لمعنى الوجود إلى مجرد شعارات وكيانات مُفككة.

الهوامش:

1_ Ponty, M. M.(1964). Loeil et Lesprit. Paris; Gallimard.

2_ ميشال فوكو، المعرفة والسُلطة، ترجمة: عبد العزيز العيادي، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، ط1، بيروت، 1994م، ص 87

3_ أبو منصور الثعالبي، فقه اللغة وسر العربية، تحقيق: محمد السقا وإبراهيم الإبياري والبابي الحلبي، الدار العربية للكتاب، ط1، 1981م، ص 24

4_ أحمد الحضري، قواعد اللغة السينمائية، الهيئة المصرية العامة للكتاب، 1997م، ص96.