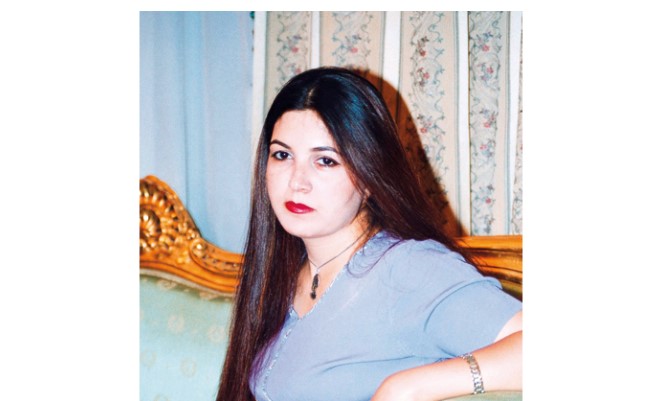

حاورتها: عناية جابر

غدت إيمان مرسال مع الوقت شاعرة مكرسة لكن طابعها الفتي، طبع المغامرة الخاصة والحساسية المتفردة والنظر المختلف. هذا الطابع لا يزال يرافقها الى الآن، تتكلم إيمان كما تكتب. تتكلم بعيداً عن أي تحديدات مسبقة أو استعراض أو ثوروية فارغة أو بيانات عالية. لعل هذا ما نسميه أحيانا الصدق. في شعرها قد نجد السمة نفسها. إنه شعر لا يتواطأ مع المثير والسائد والمدّعي، بل يبحث عن مقابلة في اعتراف وملاحظة خاصين، إنه التهكم ممزوجاً بالإشفاق ممزوجاً باليوميات المباشرة. لكن هناك أيضا الذكاء والتثقيف غير المعلن ومرة ثانية الإخلاص لما تقوله. مع إيمان كان هذا الحديث.

* ما سرّ تميّز تجارب شعرية دون سواها؟ مفارقتها للسائد؟الثقافة؟ الوضوح؟ من أين يأتي الشعر ولماذا يتميّز هنا أو هناك؟

– لو كنت أعرف لأطمئن قلبي، ربما يكون أقسى وأجمل ما يشكل علاقتنا بالكتابة هو أننا لا نعرف وصفة محددة لجعلها متميزة أو مختلفة أو حتى حية. مع ذلك هناك بصيرة رائقة وحادة يمكن لمسها في كل ما نظنه كتابة متميزة؛ البصيرة ليست وحدها السر النهائي للتميز ولكن سيكون مستحيلاً وجوده بدونها؛ إنها بصمة الكاتب الشخصية التي لا يمكن تقليدها ولا تعميمها حتى لو أصبح شيخ طريقة، هي التي يجب العمل عليها بصبر واحترام وهي التي تستطيع أن تنقل الثقافة من مجرد معرفة خارجية مستقرة إلى عبء ذاتي يشكك بتلك المعرفة التي لا تمنع كل هذا البؤس في العالم، البصيرة هي التي تمد الكاتب ـ في ظني ـ بالشجاعة الكافية ليحتفي باختلافه فلا يمشي في طرق معروف آخرها لأنها صنعت بخطوات آخرين، هي التي تحميه من الانتحار في مواجهة الفشل والتزييف والفوضى وتجعله يعود للكتابة لأنها اختياره وكنزه.

لا أرى في مفارقة السائد أو الوضوح أو الغموض ميزات أو عيوب تخص كتابة ما، ولا أتخيل أن حلم أي كتابة متميزة يكمن في الحرب على بلاغة قديمة ولا في التأسيس لبلاغة جديدة ولا في استقطاب جمهور، لا أظن أن تحقق كتابة متميزة له ارتباط باختيارات تقنية في حد ذاتها؛ بل أتخيل أنه مرتبط ببصيرة تحلم بتأسيس أخلاق شخصية جديدة تكنس كل هذا القمع والكبت والظلم المحيط بها ـ أتمنى ألا يلتبس ما أحاول وصفه بـ«موضوع الكتابة» ولا بـ«دعوتها الأخلاقية» ـ أنا أقصد انحرافاً في رؤية العالم وتورطاً في عدم رضى عنه يحتوي ضمن ما يحتوي اللغة والخيال. طبعاً الكاتب ليس نبياً وستكون خسارة أن يكون ولكنه مسؤول عن وعيه الملتصق بلحظته التاريخية والذي يعمل للخروج منها في الوقت نفسه وهو لا يملك في مواجهة هذا إلا بصيرته التي تتدخل في كل خطوات عمله منذ اختيار كلمة محددة من ضمن كلمات محتملة قد يظنها آخرون تقوم بنفس الدور الدلالي مروراً بأصالة مكانه وهو يصنع عالماً من زاوية نظره وحتى قراره أين ينشر نصه ولماذا.

* توقفت سنوات طويلة عن النشر منذ «المشي أطول وقت ممكن» .1997ماذا تفعل شاعرة في الأثناء، هل كنت تكتبين؟ هل من قصدية ما في توقّفك عن النشر؟

– أتمنى ألا يكون في ردي شبهة تبرير لعطلاتي، ولكني توقفت عن الكتابة من قبل ـ عدة سنوات بعد الانتهاء من ديواني الأول «اتصافات» 1989 ولم أعد إلى الكتابة «ممر معتم 1995» إلا بعد تراكم ربما يكون هو الأكثر راديكالية في حياتي، مثلاً التحول من الإيمان بالعمل الجماعي الماركسي إلى البحث عن فردية كانت هي الحل الأخلاقي الممكن بالنسبة لي وربما لآخرين بعد حرب الخليج الأولى وبعد تفكك جغرافيا قديمة تضم أفكاراً تربيت عليها تخص الدور المباشر للكاتب في تغيير العالم أو أهمية معرفية النص عبر التناص مع الأسطوري والصوفي …الخ في انتمائه للحداثة. لم أقلق وقتها من توقفي كما لم أخف منه بعد «المشي أطول وقت ممكن». ربما يكون للهجرة والاكتئاب معاً دور في التورط في أعمال أخرى؛ وجدت نفسي في مواجهة مجتمع جديد يربكني في اتجاه لم أمر به من قبل، وانشغلت بكتابة رواية والمشاركة في فيلم تسجيلي وفي ترجمة وفي تجربة الأمومة والعمل الجامعي. بدت القصيدة وكأنها في مكان آخر حتى بدأت «جغرافيا بديلة». أظن أنه لا قصدية في الأمر، إنه أشبه بإيقاع شخصي.

* في «جغرافيا بديلة»، قصائد أقل شخصية وأقل غنائية، وفيه حضور للجملة السردية، لماذا هذه العودة؟

– لا أدري ماذا تقصدين «بأقل شخصية»؟ ولكن من متابعتي لما كتب عن «جغرافيا بديلة» أظن المقصود بها قلة المشاهد التي تكون الأنا في القصيدة طرفاً في مشهديتها، وهذا لا يعني أنها «أقل شخصية» في ما أظن. بالنسبة لحضور السرد؛ أعتقد أن ذلك ليس اختياراً تقنياً شكلانياً ولا أيديولوجياً يخص هذه الكتابة، ربما أن طموحها ليس في صنع أداء لغوي ولا مجاز عن العالم، ولا في رسالة من ذات تؤمن بوعيها إلى جمهور تعرفه. ربما الطموح هنا ـ بصرف النظر عن تحققه من عدمه ـ هو تفكيك ذاكرة شخصية هي بالتأكيد جزء من ذاكرة أكبر يحملها الواقع واللغة وما نظنه شعراً ـ التفكيك كلمة ملتبسة ـ ولكني أعني بها تفكيك الذاكرة والهويات الجاهزة التي نحملها ونموت بها إلى ذرات صغيرة وتهشيمها وإعادة صنعها. إنه طموح لا يسعى إلى تصدير وعي ما إلى القارئ، لهذا لا تناسبه الغنائية رغم أنها في ظني من الممكن أن تنتج شعراً عظيماً، بل إلى مشاركة قارئ ما والتواصل معه حول تفتيت ذلك الوعي. السرد هنا قد يكون اقتراحا ومكان شعرية ما في إحدى تجاربها وليس اختياراً أبدياً لها.

* نصك أشبه بسيرة ذاتية ضمنية، أو مزيج من سيرة ويوميات وملاحظات ومشاهدات، من خلالها تقاربين عالمك الشعري. هل الأفكار الكبيرة ضرورية لتسند الشعر؟

– أعتقد أنك أنت نفسك لا تعتقدين أن هناك أفكاراً كبيرة وأخرى صغيرة وثالثة متوسطة الحجم، هناك إنسان عاش ويعيش الآن وفي كل مكان ويخاف من البطالة والوحدة والفقد و المرض ومن الموت. ولكن لأن كلمة إنسان تبدو مائعة أحياناً ولأنها تساوي بين القاتل والمقتول، ولأن الانسان كائن تاريخي واجتماعي؛ دعيني أقل أنناً نشأنا في الثقافة العربية نخاف بالإضافة إلى ذلك من الاحتلال والحكومة والبوليس والوالد والفضائح وغشاء البكارة والحسد والجار المختلف في الدين، مع ذلك تعيش الأفكار «الكبرى» أقصى لحظات ازدهارها: القومية، التبشيرية بالجنة في الآخرة، الداعية لكراهية أميركا أو للتحالف معها أو الهادفة إلى قتل الشريك في ما يسمى الوطن لأنه مسيحي أو سني أو شيعي أو كردي أو أمازيغي. كل ذلك من وجهة نظر أو أخرى هو من نوع «الأفكار الكبيرة«» بالمعنى الايجابي طبعاً مثل الإيمان بقضية يموت الواحد من أجلها والدفاع عن الحق التاريخي والعرض والمقاومة الخ الخ. ولكن لماذا لا يكون من حق كاتب ما، ليس في قدرته تغيير هذا على كل حال، أن يرى عبثاً سوداوياً في هذا الازدهار لما يسمى بالأفكار الكبرى. لماذا يعد «أفكاراً صغيرة» الانشغال بقيمة الحياة وبإنجاز وعي فردي يفكك سلطة الأب ويدافع عن حق جسد متعين في الوجود ويحلم بإنجاز لقيمة المواطنة ويقاوم النفاق العام والاكتئاب والفشل الشخصي في التواصل عبر محاولة فهم هذا العبث بدلاً من إضافة نص آخر لأرشيف القضايا المسماة بالكبرى والتي تتجاوز كل شيء لتحتمي بحجمها.لو كان الشعر يحتاج سند الأفكار الكبيرة بهذا المعنى لكان رؤساء البلاد العربية وصانعو البروباغندا خلفهم أعظم شعراء في العالم، وليس بعيداً أنهم يظنون ذلك عن أنفسهم. ربما ارتبطت بعض النصوص العظيمة بوجهة نظر سياسية أو بصراع مع احتلال أو بهم طبقي مباشر؛ هذا لا يقلل من أصالتها ولكنه لن يساعدها على أن تظل طازجة ومقروءة إن لم يكن بها من الشعر ما يكفي لتبقى.

* ماذا عن علاقتك بالشعر ألأميركي؟ أميركا ماذا عنت لك شعرياً؟ هل قدّمت لك سيناريوهات جديدة لكتابة الشعر؟ هل أضافت الى اقتراحاتك؟وهل من رغبة عندك الى كتابة الشعر بالانكليزية؟

– بدأ اهتمامي بالشعر الأميركي منذ وقت مبكر وقبل غيره من الشعر العالمي، كان لي شعراء مفضلون أو حركات شعرية مفضلة ولكن في السنوات الأخيرة اهتممت أكثر بالتعرف على سياق هذه الحركات الشعرية في التاريخ السياسي والأدبي لأميركا، لقد وجدت أيضاً في قراءة سير حياة الكتاب أو زيارة الأماكن التي شاهدت وجودهم متعة، المشي أمام بيت آن سكستون في نيوتن أو زيارة مقاهي البيت القديمة في سان فرانسيسكو أو الحديث التلقائي مع شاعر أميركي من جيلي والتعرف على علاقته بتراثه وذاكرته وتحيزاته يحرك موقعي من مجرد قارئة إلى شيء آخر؛ ولا أظن أنني يمكن أن أتبنى موقع هذا الشاعر أو أنتمي أو أتحيز من نفس خلفيته، ذلك أنني ببساطة إنتاج ثقافة مختلفة، مما سيجعل كل تورط لي في ذلك المشهد الأدبي مختلفاً أيضاً.

ما زلت في مواجهة تجاور لغوي؛ ألقي محاضراتي وأكتب دراسات وأتعامل مع طلابي وأصدقائي هنا بالانكليزية وأكتب الشعر بالعربية ولم أشعر حتى الآن أن لدي أي دافع حقيقي لكتابة شعر بالانكليزية.

* ما معنى وجود إنسان عربي، مبدع وشاعر على وجه التحديد في بلد أجنبي، وتتوزعّه أكثر من قومية وثقافة وفكر؟

– الوجود في بلد أجنبي لا يعني التوزع بين أكثر من قومية وثقافة وفكر، بصراحة كنت أتمنى أن يكون ذلك كذلك، سيعجبني كثيراً تخيل نفسي غارقة في ترف التوزع بين ثقافتين أمتلكهما أو أنتمي إليهما بنفس الدرجة، ولكن هذا غير صحيح بالنسبة لي؛ ولا أظنه صحيحاً للكثيرين من الكتاب العرب الذين هاجروا بعد أن تكونت ملامح شخصياتهم وكتابتهم. خصوصاً هؤلاء الذين طردوا من بلادهم أو هربوا بحياتهم أو بعد سنوات في السجون فمؤكد أن تلك المرارة التي يحملونها معهم توجه كثيراً طريقتهم في الوجود في بلد أجنبي. إن تنازع ثقافتين ينطبق في رأيي على كتاب مثل إدوارد سعيد وأهداف سويف وآسيا جبار ليس لأنهم إنتاج ثقافتين مختلفتين فقط ولكن لأنهم أبناء ازدواج لغوي أيضاً ولا أظن ذلك ينطبق على سركون بولس ولا سعدي يوسف ولا وديع سعادة على سبيل المثال.

لقد تركت مصر بعد أن نشرت ثلاثة كتب شعرية وبعد أن دقت على الرأس طبول كثيرة كما يقولون، ولم يكن أهلي قد أرسلوني إلى مدارس أجنبية ولم أكن أفكر أصلاً بأنني سأعيش أو أموت في بلد آخر. أظن أن ذلك مهماً، لم ينفيني أحد وغادرت بهدوء وبثقة في حب كبير يربطني بأهلي وأصدقائي ولهذا لم أجد دليلاً في تجارب الآخرين يساعدني على فهم ما كنت أشعر به.

في تجربتي؛ الهجرة تعني أنك تواجه ما كنت تظنه أنت، بكل ما تحمله هذه الأنت من قومية وثقافة وفكر وذاكرة وأحلام وخيبات ولكنة ولون بشرة وطريقة في السخرية في أرض جديدة وبشروط إنسانية وتاريخية مختلفة. تعني أنك مهدد بالزوال أو بالعزل أو بالاختزال في صورة ربما لم تر نفسك فيها من قبل؛ مثلاً كنت أسأل نفسي عندما أعامل على أني مصرية أو مسلمة أو أستاذة أدب، هل أنا فعلاً مجرد مصرية أو مسلمة أو أستاذة؟ هل كان هذا ما يعرفني به الآخرون أو أعرف به نفسي وأنا جالسة مع أصدقائي في مقاهي القاهرة وكأننا مجتمع مرفوض ومستقطع من العالم الكبير الذي اسمه المجتمع المصري بمشهده السياسي والأدبي أو وأنا أتناول العشاء في بيت أبي أو وأنا أعيش وحدي في شقة صغيرة أملكها طبقاً لنصيحة فرجينيا وولف ولكني أحمي نفسي من تلصص الجارات اللواتي يقطعن الباذنجان على السلم المؤدي، هل هذا ماكان يشكل هويتي حقاً في وطني؟ أم أن تحت ذلك كله رحلة وعي هي أنا ولكنها غير مرئية في كل اقتراح باختزالي في هوية عامة؟

* كيف تتدبرين غربتك بمعنى المسافة والبعد؟

– في البداية يكون الحنين الذي يأخذ أشكالاً معقدة أحياناً، البحث عن تشابهات، اختلافات، مقارنات، انتقاءات من مكانك القديم ومن مكانك الجديد. أظن أن معظم ما قرأته في أدبنا العربي عن تجربة الغرب باستثناءات قليلة يتم فيها اكتشاف الذات مثل لويس عوض وهشام شرابي وحسين برغوثي لا يتجاوز هذه المرحلة. هذه مرحلة يمكن وصفها بالوجود على حافة بين مكانين، إن لم يكن عندك مشروع نجاح تحلم به كأغلب المهاجرين أو مشروع ثقافي كبير كالذي تبناه معظم مثقفينا الليبراليين العظام والذي يعني انتقاء قائمة بالأشياء التي يجب استيرادها لتجديد ثقافتنا أو لتحديث مجتمعنا فأنت هالك لا محالة، هكذا هلكت بعض سنين، وعشت سنوات معزولة ومكتئبة ومهددة بالتلاشي.

رجعت لمصر لسنة كاملة وهنا حدث اكتشاف هام بالنسبة لي وهو أنني لست في بيتي مرة أخرى وربما إلى الأبد، رأيت أمامي نوعين من الاغتراب واحد في وطنك ـ ربما لا يقل قسوة ـ والآخر في بلد ليس بلدك؛ واخترت الثاني إلى حين.

هل تتابعين ما يجري في العالم العربي؟ ألأحوال السياسية أعني. هل تتابعين ما يجري في فلسطين والعراق ولبنان. في حال اهتمامك ومتابعتك، أسألك لماذا فعلاً تتابعين؟ وكيف تتدبرين اهتمامك بما يجري عندنا وسط إيقاع حياتك الغربية، سريعة ومختصرة من العواطف؟

ـ أتابع ما يجري ليس في العالم العربي فقط، وليست الأحداث السياسية فقط، المتابعة عادة سيئة ولا داعي للتخلص منها لأنها جزء من ممارستنا لحياتنا وارتباطنا بهذا العالم.

ــــــــــــــــــــــــــــ

السفير، ديسمبر 2006