دينا شحاتة

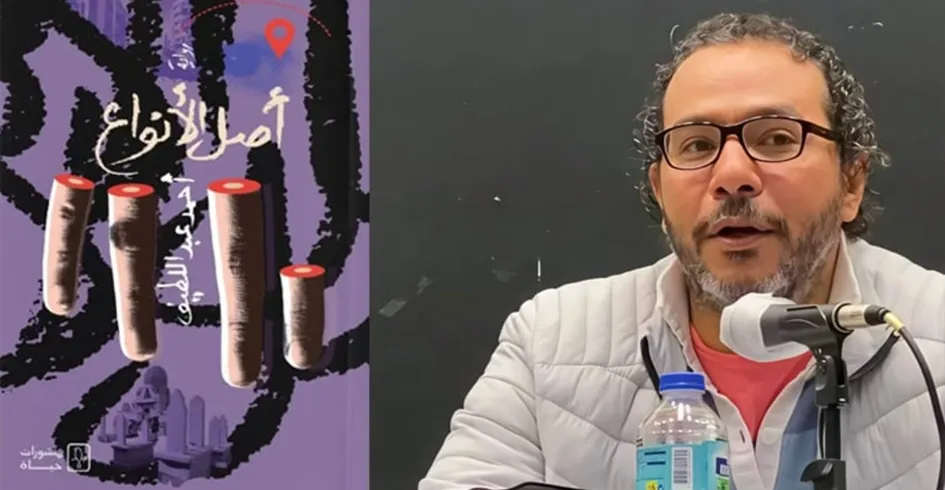

عندما تطالع رواية “أصل الأنواع” لأحمد عبد اللطيف، الصادرة أخيراً عن “منشورات حياة”، فإن أول ما ينتابك من شعور هو أقرب ما يكون للاستفزاز، استفزاز جميل لتفكيك شفراتها، وتكنيك الكتابة فيها، فضلًا عن كونها بديعة ممتعة لا تريد الانتهاء منها.

لنعطي مقدمة مختصرة جدًا عن أجواء الرواية، حتى عندما تتشعب مني الحكايات -ولابد أن تتشعب كي نصل إلى أصل الأنواع- يكون هناك أصل نستند عليه.

الحكاية تتمحور حول “رام ” مهندس مدني ومشرف على هدم بعض أجزاء من المدينة -ومن بينها المقابر الأثرية – لإعادة تخطيط المدينة وتطويرها، وسيد بتشان تاجر فاكهة ومخبر سري، ويحيي الحافي لاعب كرة قدم مشهور.

تبدأ الرواية برام الذي يفقد شعر جسده فجأة، لتنتقل إلى بتشان والحافي في فقد أصابع اليد والقدم وتتوالى الأحداث.

طيب، تعال، لنفكك جمال الكتابة هنا وما أسرني في هذه الرواية. لنبدأ بتقسيم فصول الرواية، وهو تقسيم ماهر بديع ينم عن صنعة وذكاء.

أولًا: تقسيم الرواية

ربما تأخذ بعض الوقت لتفكك تقسيم الرواية التي تبدأ بحروف متفرقة “أ، ب، ج، د، ه”، وبمزيد من التدقيق تعرف أن ذلك طبقًا لترتيب حروف الأبجدية في اللغة العربية قديمًا، “أبجد هوز حطي كلمن سعفص قرشت ثخذ ضظغ”.

وبسبب انهيار اللغة أيضا مع فقدان الأصابع والشعر والرغبة الجنسية والمشاعر، يلي ذلك التقسيم فصول بالأرقام، ولأن تتابع تقسيم الفصول إلى أرقام لا يأتي اعتباطيًا، بل ولأن “أبجد هوز حطي كلمن» جزء من نظام حساب الجُمل الذي عرفه العرب قديمًا، وهذا الحساب يجعل لكل حرف من الحروف الأبجدية عدد من الواحد إلى الألف على ترتيب خاص، لذا يتبع التقسيم ذلك الأمر من “١ إلى ١٠” ثم يضاعف “٢٠ إلي ١٠٠” ثم تضاعف إلى ٢٠٠، ٣٠٠، ٤٠٠

وبالتوازي مع ذلك التقسيم لفصول الرواية، يرادفه تقسيم لأسبوع الآلام، بداية من “أحد الزعف” حتى “أحد القيامة”

ماذا تلاحظ فقط في ذلك التقسيم؟

ببساطة، أنه يحمل ثلاث هويات دينية، ترتيب الفصول بتلك الأبجدية: أبجدية أساسية، أبجدية عبرية، وأسبوع الآلام في المسيحية، وإن قلنا إن العرب عُرفوا باستخدام حساب الجُمل قبل الاسلام واستمروا فيه لما بعده، بل استخدموه في تأريخ بناء الأبنية، مثلا إن كان هناك مسجد بني عام١٢٥٠ هجريا، يصمم المهندس أو الشاعر جملة تتوافق مع تاريخ بناء المسجد وفقًا لحساب الجمل. ونرى ما في ذلك من دلالة في المقابر الأثرية الإسلامية في القاهرة.

ثانيا: في معنى الاسم

إذا بحثنا عن أصل اسم ” رام” وهو بطل الرواية ومخلصها، الذي رفض مشروع تطوير المدينة لأنه يرى “أن تخطيط أي مدينة يحتاج إلى معنى يعبر عنه”، سنجد أن “رام ” اسم شخصية ذكرت في التوراة، و” رام “في اللغة العربية تعني “طلب ورغب ” ويقال “رام بالمكان” أقام فيه واستقر، و”رام عنه” ابتعد عنه.

واسم “رام” قريب في النطق من اسم ” مريم “، والسيدة مريم لها دلالتها في المسيحية والإسلام

وجاءت في الرواية كحبيبة رام التي هجرته عندما وافق على العمل على مشروع هدم المقابر وغاب أثرها، وعادت إليه في القسم الأخير.

لذا نرى أن اسم ” رام” يحمل أيضًا هويته؛ هويته التي يبدأ في فقدها بعد عمله في مشروع هدم بعض المناطق والمقابر في المدينة، وكأن الفرد يمثل هوية مدينته، فيصبح انعكاسا لها وتكون هي انعكاسا له، فنجد أن تطوير المدينة، يمد الخط على استقامته في تطوير ساكنيها طبقًا لنظرية التطور، تختفي الأصابع والشعر والرغبة الجنسية والمشاعر واللغة، يصير ساكنوها كروبوتات لا يحركها شيء، حتى يصبح الفناء مسألة وقت، فلمّا تخبو المدينة التي عرفها قاطنوها، يخبو سكانها معها.

ثالثاً: لغة الرواية

من أبرز ما يلفت الانتباه في الرواية اللغة، فكما ذكرت سابقًا، يأتي هدم المدينة وتخريبها بدعوى التطوير مرادفا حرفيا لهدم ساكنيها كنوع من التطوير، غضب الموتى وسيرهم بين الأحياء.

هنا كيف كانت اللغة؟

متدفقة بداية في فصولها الأولى قبل أن يفقد الناس لغتهم غنية بالتعبير عن مشاعرهم، وعندما انتقلت الرواية إلى الأقسام بالأرقام، فقد الجميع مشاعرهم، تحولت اللغة الشاعرية المتدفقة إلى لغة جافة، يملؤها موتى يسيرون في الطرقات، وأحياء يزاحمونهم بلا حزن ولا فرح ولا غضب، وأشجار خريفية أوراقها صفراء.

من خلال راوٍ عليم فيلسوف شديد القرب، يتحدث بلسان الشخصيات كأنهم جيرانه أو أصدقائه القدامى، يقول مثلا “كما أنهم في معظم الأحيان أبناء طبقة فقيرة مثل أغلبنا” يقول “نشعر بالبرد”، يقول “ثمة حزن ينتابنا”.

لا أركز غالبا على صوت الراوي العليم، لكنى انتبهت له في هذه الرواية، وأحببت لغته وقربه،

وبالحديث عن تدفق اللغة، فقد غابت معها علامات الترقيم إلا من فاصلة كآخر علامة في الرواية. وكأن كل ما جاء في الرواية لم يكن سوى جملة واحدة، نهر كبير، غرقت فيه المدينة القديمة وصُلب فيها رام الذي يحمل جوامعها ومقابرها في عينيه. لتبقي هناك مساحة ربما لجملة أخرى/ رواية أخرى، عن مدينة جديدة لا نعرفها.

رابعاً: تقنيات الكتابة

من الملفت في تفكيك تكنيك الكتابة في رواية “أصل الأنواع”، قدرة أحمد عبد اللطيف البديعة على عمل ” زووم إن” و ” زووم أوت”، بمعنى آخر، التقريب والإبعاد.

لنأخذ مثالا بسيطًا على ذلك، يبدأ الراوي العليم بالحديث عن رام باستعارة صغيرة أنه نبات مائي، يعيش في الماء ويتغذى عليه ورغم ذلك لا ينتج الماء، بمجاز صغير أنه لا يبكي، فلمّا بكي لاختفاء شعر جسده بالكامل، بكى بغزارة، فظن أن ذلك تسبب في تسريب الماء إليه حتى امتلأ لدرجة لم يستطع معها إلا تفريغه بدموع غزيرة.

بعد تقريب لمشهد بكائه، يحدث “زووم أوت”، بأن رام مهندس مدني، يخطط الشوارع والطرق، يرسمها في أوراق بيضاء، يرسم عليها المارة في الشوارع، والملابس المنشورة في شرفات البنايات المطلة على حديقة النهر، وكانت البنايات هي الواجهات والشرفات، دون أن يفكر بمن يسكنها، وبالقدر نفسه، لم يكن يفكر في أعضاء جسده الداخلية، ظن أن كل ما هو داخلي غير موجود، وفي الاستعارات المتبادلة لوصف جسده بالمدينة والمدينة بجسده، كان يرى أنه كمدينة تطل على نهر، وكان يرى أن المدينة لتكون مدينة يجب أن تطل على نهر، وفي الجسد نهر هو الرحم هو مكمن المرأة ، وهو بوابة الخروج إلى الحياة، والمقابر أيضٍا يجب أن تكون نهر لأن كل حياة تنتهي إلى المقابر. لذا لتلخيص ذلك الأمر تتضح معضلة رام، هو نبتة مائية، تحتاج إلى نهر، والنهر هنا هو مريم التي هجرته ونيفين زوجته التي ماتت منذ 15 عاما، وتظهر له كشبح ولا يستطيع نسيانها، وبين معضلته في هدم مقابر يراها كنهر للمدينة، فهو بذلك يفقد عالمه الداخلي والخارجي، فيفقد المعنى ويفقد معه هويته فيتحول شكله كنهر جف ماؤه، فسقط عنه الشعر والأصابع والرغبة.

ورغم أن الحديث قد يطول لكتابة أشمل، لكن يمكن اعتبار ما سبق، تظليل بسيط على بعض ملامح رواية بديعة، تشبه لوحة فنية متقنة، إن نظرت لها من أي زاوية، ترى جانبًا فنيا لم تدقق فيه بما يكفي.