حاورته: د. شهيرة لاشين

في عوالم أشرف الصباغ، لا شيء يحدث مصادفة، ولا شيء يمكن الإمساك به حقًا. إنه كاتب يكتب كما يُفكر، ويفكر كما يحلم، دون أن يطمئن إلى يقين واحد. يمد بصره إلى الواقع الملموس، إلى الحارة الشعبية التي يرى فيها ليس فقط صورة مصر الحقيقية، بل خليطا من الرؤى والأفكار والبشر، والمصير الإنساني الواحد، ويكتب بوعيٍ فاضحٍ وسخريةٍ لاذعة، ويصر على ضرورة قراءة المكان كما هو، بالخسارات والهزائم والخيبات، ثم يقوم بتفكيكه إلى تفاصيله الدقيقة والهشة، إلى ضجيج المقاهي وتناقضات الشوارع والحواري والأزقة وأسطح البيوت، وإلى أصوات الناس التي تتكاثر حول حادثٍ غامض؛ لتُغطي على غموضٍ أكبر، غموض الوعي ذاته، وربما غياب العقل.

لغة أشرف الصباغ وإن كانت مشبعة أحيانًا بالإحالات الثقافية والاجتماعية والسياسية، تظل قريبة من نبض الناس، كأنها تستعيد طريقة المصريين في تحويل المأساة إلى نكتة، والنكتة إلى حكمةٍ جارحة؛ ليصنع من هذا التنافر جمالياته الخاصة، هو جمال الفوضى المُمَسرَحة، فوضى تُشبهنا جميعًا.

كما أن أسلوبه الحاد والساخر جعله يجمع بين واقعيةٍ فاضحةٍ وأحلام مكسورة، وبين حس فلسفي يعري الإنسان من أوهامه، دون أن يُعفي نفسه من تلك الفوضى التي ينتقدها. وهو يدرك تمامًا أن الكارثة ليست في الحدث ذاته، وإنما في الطريقة التي يُعاد بها تفسيره وتداوله وتحويله إلى أسطورةٍ أو إشاعةٍ أو حتى نكتةٍ. في عالمه، لا شيء يبدو في مكانه، ولا أحد ينجو من السخرية؛ لا السلطة، ولا الجماهير، ولا المثقف نفسه. باختصار هو كاتب يضع الواقع على طاولة التشريح ليصفه كما هو، ويفضح ألاعيبه.

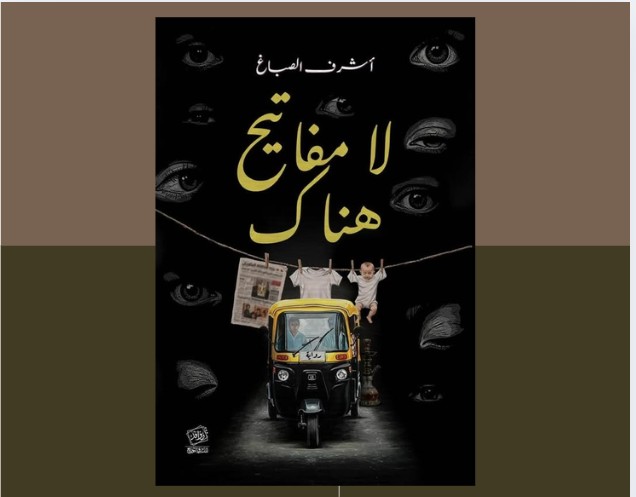

في روايته “لا مفاتح هناك”، الصادرة عن دار روافد عام 2025، يمزج الصباغ بين الواقعية والفانتازيا والتأمل الفلسفي في توليفةٍ سرديةٍ تنبض بالحياة. تتقاطع في الرواية ثلاث نغمات سردية تتنقل بسلاسة من الرومانسية الساخرة في علاقة سعد ونورهان هانم، إلى الواقعية المؤلمة في حادث ميكروباص الساحل، ثم إلى الفانتازيا التأملية في حكاية الكتكوت، التي تحول ألم الواقع إلى صورةٍ رمزية تعبر عن الخوف والرغبة في الحماية.

ورغم أن حادث الميكروباص، وإن بدا حدثًا ثانويًا، إلا أنه يُلقي بظلاله على باقي الأحداث ويُحدّد نهايتها. فحادثة اختفاء ميكروباص الساحل تحوّلت إلى أسطورةٍ حديثة؛ تضخّمت في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، وتناقلها الناس بثقةٍ تامةٍ رغم غياب أي دليلٍ حقيقي. الجميع متأكدٌ من وقوع الحادث، رغم أن لا أحد رآه. وأحد أبطال العمل، الذي يُقدَّم في البداية بوصفه عقلانيًا ومنطقيًا، يغرق تدريجيًا في تفسيراتٍ خرافيةٍ وغريبة، مؤكّدًا أن وراءها مثلث برمودا، أو أجهزة أمنيةً سرّية، أو حتى كائناتٍ فضائية. ومن هنا يعود الصباغ إلى ذكريات الستينيات بعد النكسة، حين كانت تنتشر قصصٌ مشابهة عن انشقاق الأرض وابتلاع الناس والسيارات في الشوارع، مترافقةً مع رواياتٍ غامضةٍ عن المشير عبد الحكيم عامر واختفائه، لتتداخل الأحداث القديمة بالجديدة في ذهن الراوي؛ ويؤكد أن الخرافة تتبدل في الشكل، لكنها تبقى راسخةً في الذهن المصري حتى اليوم.

في هذا الحوار، نتحدث مع أشرف الصباغ عن رؤيته للعالم من خلال روايته الأحدث، وعن مفهوم الحقيقة في زمنٍ تتكاثر فيه الأخبار وتتضخم وتنتفخ حتى تبتلع الحقيقة نفسها، كما ابتلع النيل ميكروباص الساحل في لحظةٍ غامضةٍ لا تزال تتكرّر في الواقع على نحوٍ آخر، كل يوم.

– سأبدأ من العنوان والإهداء، اللذين مهّدا للقارئ الطريق نحو عالم الرواية برسم صورة لمدينة تُخبئ مفاتيحها حتى عن أبنائها. لماذا اخترت عبارة “لا مفاتيح هناك” عنوانًا للعمل؟ وهل المفاتيح هنا رمز لفقدان المعنى، أم أنها مفاتيح واقعية ضاعت بالفعل من شخصياتك؟

– أنا لا أدري ما هي رمزية المفاتيح عمومًا، ولا رمزيتها في هذا العمل على وجه الخصوص. فمن الممكن أن يرى فيها كل قارئ رمزية تخصه. لكن كل ما أعرفه أن “لا مفاتيح هناك”، وإنما المفاتيح هنا، وأي رحلة للبحث عنها “هناك” ستكون رحلة عبثية مثل الحياة نفسها. وفي الحقيقة، المفاتيح موجودة في الرواية بشكلها الواقعي لفتح الأبواب. لكن البعض ينساها، والبعض الآخر لا يلاحظ وجودها، والبعض الثالث يستخدمها لفتح أبواب غير مناسبة أو غير صالحة. وينبغي ألا ننسى هنا أن المفاتيح تستخدم أيضًا لغلق الأبواب.

– كثيرًا ما تتجلّى السخرية في أعمالك كأداة نقدية لاذعة، تُعرّي الواقع وتكشف مفارقاته. كيف ترى وظيفة السخرية في الأدب؟ ومن أين تنشأ هذه السخرية التي تتخلل نصوصك؟

– السخرية هي الوجه الظاهر للمأساة. فكل مأساة تمتلك وجهها الساخر الذي يولد من المفارقات المثيرة التي تظهر بعفوية شديدة، سواء بين الأفراد العاديين أو في التعاملات داخل المؤسسات الحكومية أو في المواصلات العامة، بل وحتى في الأخبار السياسية ونشرات الأخبار وخطب المسؤولين، وتصرفات الموظفين الإداريين في الدوائر الحكومية. هنا يبرز الدور الاجتماعي للسخرية، لأنها تصبح هنا وسيلة مهمة لكشف الغباء والحماقة والنفاق والخنوع والغطرسة. إنها تتحول إلى أداة لإبراز الحدود الفاصلة بين التعالي والإحساس بالدونية، وبين الخبث والعفوية، وبين القدرة والرغبة. هنا تكون المفارقات حادة وكاشفة لحالة البؤس وغياب العقل، بل ومحفزة على معرفة الأسباب الحقيقية للمأساة التي يحاول كل طرف أن يخفيها في تصرف ما أو في سلوك يعلن عن شيء ويخفي نقيضه. من هنا ينشأ الضحك بوصفه إحدى وسائل التحرر الاجتماعي. وتصل المأساة إلى ذروتها عندما يبدأ الناس بالضحك على أنفسهم وعلى ما يفعلونه وما يرتكبونه من حماقات.

هناك أيضا البيروقراطية والفساد وما يتولد عنهما من مفارقات كاشفة ليس فقط للمؤسسات العامة والدوائر الحكومية، بل وفي سلوكيات وتصرفات النخب، سواء كانت نخب متنفذة أو نخب تطالب بإصلاح الأمور وتعديل الأوضاع.

ليس مطلوب من السخرية أن تصلح المجتمع أو تعظ الناس أو تقدم حلولًا لمشاكلهم. فهناك أدوات ووسائل أخرى للإصلاح ولمعالجة المشاكل. لكن وظيفة السخرية هي الكشف عموما، وكشف الإنسان أمام نفسه على وجه الخصوص، وكشف الأكاذيب ومظاهر النفاق التي تسيطر على المجتمع وكأنها من طبائع الأمور. أما المفارقات التي تظهر من الخنوع والغطرسة، فهي مفارقات مرعبة تتجلى في سلوكيات وتصرفات تبدو طبيعية من كثرة اعتيادها وممارستها.

– هل صوت الراوي هو صوتك الشخصي متخفّيًا داخل النص؟ ثم إذا كانت الأقنعة متعددة لدى أبطال الرواية، فهل نحن–في النهاية– ما نقوله عن أنفسنا، أم ما يراه الآخرون فينا، أم مجرد أبطال ثانويون في حكايات غيرنا؟

– هذه الأسئلة المركبة تتعلق بالبحث في عقل الكاتب أكثر من كونها تحاول قراءة المكتوب. والمكتوب هنا بسيط بقدر بساطة الشخصيات وهشاشتها، وسعيها الدائم للبحث عن أي معنى. أبطال الرواية، أشخاص عاديون للغاية، منهم من يبحث عن المعنى في كل شيء، ومنهم من يعيش الحياة كما هي، ومنهم من يعيش المعنى دون أن يفكر في البحث فيه. هم نحن جميعًا بدون رتوش أو ادعاءات أو مبالغات. قد يستحق بعضهم ما يحدث له ومعه، وقد لا يستحق البعض الآخر ظلم الحياة غير العادلة. لكنها في نهاية المطاف، حياتهم، وحياتنا معًا، سواء ارتدينا أقنعة مختلفة، أو استبدلناها حسب الظروف والمناسبات والمصالح. وأعتقد أن هذا يمثل أحد أوجه مأساة الإنسان بشكل عام.

– يقول البطل: “إما أن تحب، وإما أن تتفلسف” هل الحب عندك فعل مقاومة للعبث، أم أنه عبث آخر أكثر لذة؟

– أنا هنا مثل البطل، لا أدري ما هو الحب بالضبط، ولا أسعى لمعرفة جوهره. كل ما هنالك أنني أرى محاولات بائسة للاستمرار، وسعي دائم لمحايلة الحياة الصعبة، وارتداء أكبر قدر من الأقنعة لخداعها. إن البطل الواقع في مفارقات الحياة، التي صنع هو نفسه جزءًا منها، يحاول أن يمنطق الحب. يحاول أن يفهمه. لكن صوتًا آخر ينبهه ويحذره بأنه سيفقد المعنى. المسألة هنا ليست بحاجة إطلاقًا إلى البحث في الحب، بقدر ضرورة العثور على الحب. فالحب نقيض الفلسفة، أو بالأحرى، التفلسف. الحب في أحد جوانبه قد يكون شكلًا من أشكال العبث، لكنه بالتأكيد ليس مقاومة ولا نضال ولا كفاح، على الأقل بالنسبة لأبطال الرواية الذين يعيشون يومًا بيوم من دون التفكير في اليوم التالي.

– نورهان هانم أباظة هي إحدى أكثر شخصيات الرواية حضورًا وغموضًا وتعددًا، وسحرًا أيضًا، كيف رسمت ملامحها بين الفانتازيا والواقع؟ وهل لها جذور في الواقع؟

– أنا لا أميل كثيرًا إلى استنطاق الشخصيات من جهة، ومحاولة البحث عن حقيقة وجودها في الواقع. هذه المسألة تبعثر وعي الكاتب والقارئ في آن معًا، وتسحبهما بعيدا عن جوهر الإبداع وعن المسارات الموجودة فعليا داخل العمل. ويمكن أن يصل الأمر إلى تقليص فضاءات العمل الأدبي عند حدوده الدنيا، لنصل في نهاية المطاف إلى نوع من أنواع التلصص أو التربص، وربما النميمة. ومع ذلك فهناك أنواع من البحث الأدبي تهتم بعلاقة الشخصيات في الأعمال الأدبية بشخصيات شبيهة لها في الواقع. غير أن البحث الأدبي هنا يعمل على توسيع نطاق الشخصية والبحث في دوافعها وعمقها ومآسيها وتصرفاتها وليس في: علاقتها بشخصية معينة في الواقع. نحن هنا أمام شخصيات مختلفة تعيش واقعًا لا معقولًا، وحياة مضحكة للغاية بقدر بؤسها ومأساويتها. شخصيات هشة، وضعيفة، ومترددة، وفاسدة، وغبية- كلها تتحايل على الحياة.

– في الرواية هناك نقد لاذع للوسط الثقافي والمشهد العام. هل كان هدفك فضح هذا الواقع، أم تصويره كما هو بلا رتوش؟

– هذا مقطع من حياة المجتمع في فترة تاريخية محددة، يخسر فيها ناس، ويكسب آخرون. يموت فيها أطفال، ويعيش فيها أطفال آخرون. تتلاشى فيها أحلام، وتتحقق طموحات بشر آخرين. هكذا هي الحياة: عادلة ومريحة للبعض، وظالمة وقاسية بالنسبة للبعض الآخر.

– نجد أن الشخصيات الجانبية في الراوية تحضر بتفاصيل غنية ومساحات سردية لافتة. كيف تقرر أي هذه الشخصيات يستحق مساحة أكبر داخل النص؟

– أنا لا أقرر أي شيء. لكن الحياة، كما قلنا منذ قليل، ترتب الأمور وتضع النقاط فوق الحروف. والحياة نفسها ذكية ومنظمة وليس بها أحد زائد أو تفاصيل غير ضرورية. كل ما في الحياة يلزمها من أجل أن تسير هي الأخرى. فليس من المعقول أن تتعثر الحياة مثل أولئك الناس الذين يتعثرون بداخلها. وعندما تجد الحياة أن هناك أحدًا أو شيئًا زائدًا عن حاجتها، فإنها تلفظه: ربما لقوته المفرطة، وربما لضعفه وهشاشته. لكنها في نهاية المطاف، تظل مستمرة بتوازناتها وبدقتها وحساباتها، بصرف النظر عن حجم الناس فيها. وفي هذا المقام تحديدا، يظهر ظلمها وعبثيتها وقسوتها. ويظهر أيضا ضعفنا وهشاشتنا وعبثيتنا وقلة حيلتنا.

– الحب يتجاوز حدود الرومانسية في الراوية ليصطدم مباشرة بالفوارق الطبقية. كما أن السرد مليء بالمشاهد الحسية واللغة الجريئة. هل كان ذلك اختيارًا مقصودًا لكسر التابوهات وتجاوز الخطوط التقليدية، أم أنه جاء كضرورة فنية لصدق الحكاية ونقلها كما هي دون رتوش؟

– الحكاية هنا، هي الحياة بكل مفارقاتها وتناقضاتها وفوارقها الطبقية. وأنا لم أقرر أي شيء. العلاقات العاطفية والرومانسية ليست حدودا مغلقة. والعلاقات الطبقية في المجتمع ليست مصادفة، وليست مغلقة على ذاتها. إنه تاريخ طويل من المهانة والامتهان، ووهم القوة والقدرة على الاختيار وإملاء الشروط. هذا التاريخ الطويل ينكشف لنا عبر تفاصيل بسيطة وكلمات ربما تبدو خالية من المعنى.

أنا لا أدري ما هي “التابوهات”، ولا أعرف ماذا تعني. لكن ما أعرفه أن الناس عندما يمارسون الجنس، يمكنهم أن يكونوا صرحاء حتى النهاية، بالضبط مثلما أعبر بكلمات قليلة عن هذه الصراحة. ربما لا تسعفني لغتي باختيار الكلمات “النظيفة” المعبرة عن موقف “غير نظيف” يجب أن نخفيه، أو نعبر عنه بكلمات مشبعة بروح الإيمان والعادات والتقاليد.

– “حبيبتي طبيبة العيون السريالية، هي طوق إنقاذ العالم” إلى أي مدى استثمرت السريالية كأداة فنية للتعبير؟ وهل كانت السريالية هنا انعكاسًا لخيال الراوي وحده، أم أنها جزء أصيل من طبيعة الشخصيات وعالمها الداخلي؟

– هذا حديث البطل “سعد”. وهذه رؤيته للأمور، وفهمه للسوريالية، أو “السريالية” كما يحب أن ينطقها. ولا أدري ماذا قال عنها عندما غادرته واختفت للمرة الثالثة أو الرابعة؟ وهل أدرك لماذا اختفت، أم أن الأمر بالنسبة له صار عاديًا؟ من الصعب أن أحدد طبيعة الشخصيات، لكن بعض دوافعها واضحة. وتصرفاتها تعكس جانبا مما يدور في داخلها.

الواقع ساحر، ومليء بالعجائب والغرائب التي يصعب على العقل تصورها. غير أن منطق الأحداث في الواقع يختلف كثيرًا عن منطق الأحداث التي يتخيلها العقل ويحاول أن ينسج منها واقعًا موازيًا. الأمر الآخر، هو أن استلهام الواقع والتعامل مع ما يجري فيه لا يعني إطلاقًا أن يكون العمل واقعيًا، بل يمكن أن يكون غرائبيًا أو يقارب الخيال، وربما يتجاوزه.

ليس لدىَّ أي اعتراض إطلاقًا على الأحداث والسياقات الخيالية أو المتخيلة. ليكتب كل شخص عما يريده، وليطرح رؤاه وأحداثه وشخصياته في أي سياقات متخيلة، أو حتى في جزر خيالية تطير فيها الأفيال ويشتعل فيها الماء وتسير الأشجار على ظهور العجائز. لكنني هنا بصدد تبرئة الواقع من الخلط واللغط، ومن الرؤى والتنظيرات الغائمة. وأنا أنطلق في رؤيتي من أن الواقع أغرب بكثير من الخيال. وأكرر مرة أخرى، أن تناول ما يجري في الواقع لا يعني إطلاقًا أنني أكتب رواية أو قصة أو عملا أدبيًا واقعيا. هذا خلط متعمد لا أعرف دوافعه ومبرراته، ولا أريد أن أعرفها.

– كيف ترى حضور “القاهرة” كفضاء سردي في الراوية؟ فهي لا تبدو مجرد خلفية للأحداث، بل تكاد تتحول إلى شخصية فاعلة لها إيقاعها وحضورها. كيف صغت هذه العلاقة بين المدينة والشخصيات، وبين الأمكنة وتطور الأحداث؟

– هذه هي “المدينة” التي حازت على الإهداء في أول الرواية. الأماكن والأحياء هي أوجهها المتعددة. وإذا شئنا الدقة، هي “أقنعتها” المتعددة التي تدافع بها عن نفسها حتى ضد أبنائها العابثين الذين يفقدون المفاتيح والعقول، والذين لا يقلون عبثًا عن الآخرين الغرباء. والمدينة هي أيضا “عيد” و”نورهان” و”سعد” و”نجفة”، والأطفال الذين يموتون مجانًا من أجل كسرة خبز. المدينة هنا، هي نحن جميعًا بكل عبثنا وحماقاتنا وحيرتنا وارتباكنا، تشبهنا بكل نزقنا وقلة حيلتنا.

– في رأيك، هل يمكن أن يخرج القارئ من الرواية وفي يده “مفتاح” لفهم الواقع، أم أن المفاتيح ستظل ضائعة عمدًا؟

– القارئ يمكنه أن يخرج مبتسمًا، أو ضاحكًا أو مندهشًا. وقد يخرج بتساؤلات لا إجابة لها. وربما يخرج لاعنًا كل شيء. أما المفاتيح، فهي أمر آخر تماما، ربما يجدها في ميكروباص كوبري الساحل، وربما في قلب صبية غرقت في مياه النيل، وقد تكون أمامه ونسي شكلها ووظيفتها.

اقرأ أيضاً