وسام جبران

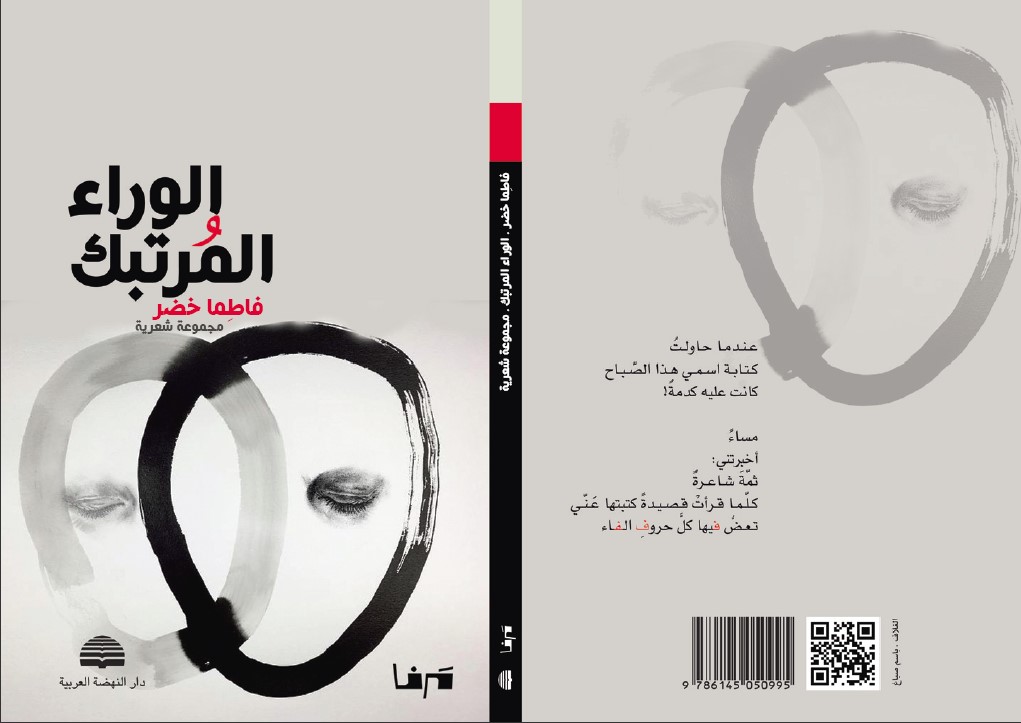

يشكّل ديوان «الوراء المُرتبك» (دار النهضة العربيّة/2025) للشَّاعرة السُّوريّة «فاطما خضر» محطَّةً بارزةً في مسار الشِّعر النّسويّ العربيّ المعاصر، ليس من حيث الجرأة الأسلوبيَّة والمضمونيَّة فحَسْب، بل من حيث ابتكار لغة شِعرِيَّة تؤسِّس لتجربة مُغايرة تعيد الاعتبار إلى الجسد والبحر والزَّمن بوصفها محاور وجوديّة وجماليّة متشابكة. الدّيوان، الَّذي قُسِّم إلى أربعة أبواب (مَوج، نَار، هُبُوب، فَوضى)، لا يُقدَّم مجرَّد مجموعة قصائدَ مُتفرِّقة، بل يُقدِّم بُنيةً دراميَّةً مُتصاعدةً تُحاكي رحلة الكائن في الحبّ والفَقْد والكتابة.

إنَّه ديوانٌ يزاوجُ بين التَّجربة الحسِّيَّة الملموسة والتَّأمُّل الفلسفيّ، ويُعيد صياغة العلاقة بين الأُنثى والعالم عبر صور جديدة، لا تخلو من التَّمرُّد والاحتجاج، وفي الوقت نفسه تنبضُ بالعاطفة والضَّعف الإنسانيّ. ما يميّز النُّصوص أنَّها تُنطِق الذَّات الأنثويّة بلغة مباشرة وصريحة، بعيدة عن الأقنعة والتَّورية، وكأنَّ الشَّاعرة تكتُب جسدَها في القصيدة، وتحوّل الرَّغبة إلى لغة، والفقد إلى استعارة، والبحر إلى مُعادِل شِعريّ شامل.

العاطفة والجسد كفضاءٍ لُغويّ

يُقدّم الدِّيوان تجربةً شِعريَّةً تضع الجسد في صميم اللُّغة. ليس الجسد هُنا موضوعًا للتَّأمُّل أو للوصف الخارجي، بل هو المادَّة الخامُّ للقصيدة: الضَّحكة نَصٌّ، النَّهد استعارةٌ، العَرَق جملةٌ، اللَّمسة إيقاعٌ. يتكلَّم الجسد على امتداد الدّيوان بوصفه ذاتًا كاملةً، لا ملحقًا بعاطفة الرَّجُل أو بخياله. هذه النَّقلة مهمّةٌ في تاريخ الشِّعر العربيّ، إذ عادةً ما كان الجسد الأنثويُّ يُستحضَر كموضُوع نَظريّ-ذكوريّ، بينما في هذا النَّصّ يتحوَّل إلى فاعل لُغَويّ يَكتب نَفْسَه بنَفْسِه.

من هذا المنظور، يُمكن قراءة الدِّيوان على ضوء أطروحات «هيلين سيكسو» في مقالها الشَّهير «ضحك الميدوزا» (Le Rire de la Méduse، 1975). تدعو سيكسو النّساء إلى أن «يَكتُبن بأجسادهنَّ»، بمعنى أن يَخرُجنَ من اللُّغة الذُّكوريَّة الَّتي فَرضَت على الأنثى الصَّمت أو الاختزال، وأن يبتكرن لغةً جديدةً تنبثق من التَّجربة الجسديَّة الحَيَّة. بالنّسبة لها، الجسد ليس مجرَّد حُضور في النَّص، بل هو منبَعٌ للكتابة، إذ يَحمل طاقات الذَّاكرة، الرَّغبة، الفَقْد، والمُتعة. وهذا ما نراهُ عند «فاطما خضر» بوضوح: فهي تكتبُ الرَّغبةَ بلا وسائط، وتُحوّل تفاصيل جسدها إلى لغة، حتَّى يكاد القارئ يشعر أنَّ القصيدة نَفْسَها كائنٌ يتنفَّسُ.

أَمَّا «إيلين شولتِر»، الَّتي صاغَت مفهوم «الكتابة النّسوِيَّة الجسديَّة Gynocriticism Body-centered feminism»، ورأَت أنَّ المرأة في الأدب الكلاسيكيّ الغربيّ صُوّرَت غالبًا كموضوع غائب أو ككائن رمزيٍ، بينما تستعيد الكتابة النّسويَّة الحديثة الجسد كمساحة للتَّعبير الذَّاتيّ والهويَّة. تُؤكِّد شولتِر أنَّ المرأة لا تُختزَل في الجسد، لكنَّها لا تستطيع إلغاءَهُ، لأنَّ الجسد موضع القَمعِ هو ذاته في موضع المقاومة. ومن هُنَا، تصبح الكتابة الجسديَّة فعلًا مزدوجًا: مقاومةً ضدَّ التَّشييء، واحتفاءً بالذَّات في الوقت نفسه.

تقترب خضر من هذا التَّصوّر عبر تحويل الجسد إلى مجاز شِعريّ للحرّيّة. ففي قصائد مثل «أُنثى العِنَب» أو «فَا مِي»، يتحوَّل الجسد إلى موسيقى، إلى عناقيدَ، إلى علامات مُوسيقيَّة على الجسد. فهي لا تكتب الجسد بوصفه فَضاءً مُغلقًا، بل بوصفه طاقةً مُمتدَّةً إلى البحر، إلى الموج، إلى الضَّوء، وكأنَّ الجسد هو نقطة التقاء بين الكائن والعالم.

بهذا المعنى يندرج «الوراء المُرتبك» ضمن شِعريّة نسويّة جسديّة «écriture féminine»، بالمعنى الَّذي أرادتاه «سيكسو» و«شولتِر»: لغةٌ جديدةٌ لا تفصل بين التَّجربة الحسّيّة والكتابة، بل تدمج العاطفة والجسد في النَّص، حيث يصبح النَّصُّ نَفْسُه جسدًا يتنفَّس، يضحك، ويشتاق.

البحر والطَّبيعة كميتافيزيقا للحُبّ

يحضر البحر في «الوراء المُرتبك» بوصفه أكثر من صورة طبيعيَّة؛ إنَّه معادلٌ موضوعيٌّ لتجربة الحُبّ، وفضاءٌ رمزيٌّ تتقاطع فيه الرَّغبة بالغياب، والحضور بالانمحاء. يمكن النَّظر إلى البحر هُنا بوصفه «كرونوتوب» بالمعنى الباختينيّ، أي بوصفه فضاءً وزمنًا معًا، حيث تتحرَّك الذَّات الشَّاعرة وتبني سرديَّتها العاطفيَّة.

تفتَح الشّاعرة الباب الأوّل «موج» باقتباس مأخوذ من أحد قصائده: «ماءٌ أنتَ/ وكوني كائنًا بحريًّا/ من الجيّد أن أحيا/ بين ضُلوعكَ» (ص11). يضع هذا الاقتباس البحر في موضع تجسيد الحبيب، لكنَّه في الوقت نفسه يتجاوز الشَّخصيّ ليصبح استعارةً للانغمار الكلّيّ في التَّجربة الوجوديَّة. الحبيب-البحر هو المكان الَّذي يُذاب فيه الكيانُ الفرديُّ ليذوبَ في الآخَر. هُنا يُمكن استدعاء تصوُّر «غاستون باشلار» في كتابه «الماء والأحلام/ L’Eau et les rêves»، حيث يربط بين الماء والذَّوبان والحُلْم واللَّاوعي، بوصفه عنصُرًا يفتح على العُمق واللَّانهاية. تُحقِّق الشَّاعرة ذلك عبر تحويل الحبيب إلى ماء، والانصهار فيه إلى خَلاصٍ شِعْريّ.

تقول في «هوى بَحريّ» (ص 13–14): «أحبُّ السَّمك الرَّمليَّ الكائن في أصابعكَ/ كلّي رَغبةً لالتهامه/ سمكةً.. سمكة». الطَّبيعة هُنا لا تُستدعى كخلفيَّة تصويريّة بَل تتحوَّل إلى لغة جسديَّة-غريزيَّة. البحر لا يرى فقط، بَل يُلتهم، يُمَص، يُصبح لذَّةً مادّيّةً مباشرة. يمكن هُنا استحضار «جوليا كريستيفا» ورؤيتها في «قوى الرُّعب/ Powers of Horror» حيث يصبح البحر فضاءً للتَّناقض بين الانجذاب والاشمئزاز، بين اللَّذَّة والافتراس. توظِّف خضر البحر بنفس الطَّريقة: مجالٌ للرَّغبة والتهام الآخر، لكنَّه أيضًا مجالٌ للاضطراب.

في «صباحُ الموج» (ص 15): «هذا هو الحُبّ/ ممارسة الأشياء العاديَّة/ تصحو وتقول لي: صباحُ الموج/ يُجيب الكون بصوتي». هنا يتحوَّل البحر إلى زمنٍ يوميّ، إلى تحيّة صباحيّة، إلى إيقاع يتكرَّر. البحر ليس مشهدًا بعيدًا بَل يُعاد إدخاله في تفاصيل الحياة العاديَّة. هذا يُقارب رؤية «بول ريكور» عن «الزَّمن المحكيّ/Temps et récit»، حيث يعاد بناء الزَّمن من خلال السَّرد. تُحوّل الشَّاعرة الموج إلى سردٍ يوميّ، وبذلك تخلق نوعًا من التَّطبيع الوجوديّ مع الحُبّ: البحر يتحوَّل إلى روتين صباحيّ، إلى لغة تعيد تشكيل اليوميّ.

في «مديحُ المسافة» (ص 30–31): «يبكي الغيم لأنَّه يغطِّي سماءً بعيدةً عنهُ…/ البكاء مرادف المسافة/ والكتابة مرآةُ الغياب». رغم أنَّ النَّصَّ لا يذكر البحر مباشرةً، فإنَّ استعارة الغيم والسَّماء تستدعيه ضمنيًّا. الغياب هُنا يأخذ شكلًا بحريًّا: مسافةٌ مائيَّةٌ-هوائيّةٌ، لا يُمكن اختراقُها. البحر يُستحضر كذاكرةٍ للفقد، وكفضاء لا يُطال. في هذا السّياق، يُمكن استدعاء «إدغار موران/Edgar Morin» في حديثه عن البحر كمجاز كونيّ للفقدان، حيث يتقاطع اللَّانهائيُّ مع الإحساس بالضَّياع.

البحر في «الوراء المُرتبك» لا ينفصل عن الجسد، بَل يُكتب كجُزءٍ منه. في «أُنثى العِنَب» (ص 55–57): «صوتُكَ في أذني برعُمٍ/ ينمو على غصن مهجتي/ ما يجعلني شجرةً…/ موسيقى النَّار تصدح من جسدي».

الطَّبيعة (العنب، البُرعُم، الغُصن) تتماهى مع الجسد الأنثويّ، والبحر الَّذي يرد لاحقًا في المقطع نَفْسه يُدمج في دورة نباتيَّة-مائيَّة. هذا التَّداخُل بين الجسد والطَّبيعة يعكس رؤية «ميرلو-بونتي» في «ظاهرانيَّة الإِدراك»، حيث ينظر إلى الجسد بوصفه «في-العالم»، أي غير مُنفصل عن الطَّبيعة بَل مُتشابك معها.

الزَّمن والغياب كإشكاليَّة وجوديَّة

الزَّمن في «الوراء المُرتبك» ليس خلفيَّةً مُحايدةً، بَل هو بعدٌ جوهريٌّ للتَّجربة العاطفيَّة. القصائد تفيض بإحساسٍ بأنَّ الحُبَّ محكومٌ بسلطَة الغياب والانتظار، وأنَّ الحاضر لا يُمكن القبضُ عليه إلَّا عبر الكتابة. تتقاطع هذه الرُّؤية مع مقولات فلسفيَّة كبرى حول الزَّمن عند أُوغسطين وهايدغر وبول ريكور، حيث يتضح أنَّ الشَّاعرة تكتب لحظة الحُبّ بوصفها لحظة مقاومة للاندثار، وللغياب الَّذي يتهدّدها.

تقول في «مَديحُ المسافة» (ص 30–31): «يبكي الغيمُ لأنَّه يُغطّي سماءً بعيدةً عنهُ…/ البكاءُ مرادفُ المسافة/ …الكتابة مرآةُ الغياب». هُنا يتَّخذ الزَّمن هيئة مسافة تفصل بين الحبيبَين. الغيم يُغطّي السَّماءَ لكنَّه لا يُلامسُها، في استعارة دقيقة عن التَّوتُّر بين الحضور والغياب. هذا يُقارب مفهوم هايدغر في «الكون والزَّمان/ 1927»، حيث الوجود الإنسانيُّ «الدَّازاين» يدرك ذاتَه عبر «الانفتاح على العدم»؛ أي أنَّ الزَّمن يُعاش أساسًا كمسافة بين الكائن وما يتوقُّ إليه. تُحوِل خضر هذه الفلسفة إلى صورة شِعرِيَّة ملموسة: الغيم والسَّماء.

تُضيف في النَّصّ نَفْسه (ص 31): «أُعيدُ كتابتكَ مرَّةً تلو الأُخرى/ لأنَّ الكتابة مرآةُ الغياب». الكتابة هُنا ليست مجرَّد تسجيل، بَل هي فِعْل إعادة زمنيَّة: كلُّ كتابةٍ مُحاولةٌ لمَلْء فراغِ الغياب. هذا يُذكِّر برؤيَة بول ريكور في «الزَّمن والسَّرد/ Temps et récit» حيث اعتبر أنَّ السَّرد يُعيد تشكيل الزَّمن المَفْقود ويمنحُه معنىً. عند خضر، الكتابة تصبحُ مُحاولةً لإبقاء الآخر حاضرًا في النَّص، وللتَّحايُل على الفَقْد.

في مقطع آخَر من القصيدة نَفْسها (ص 31): «أخلعُ الكلامَ كَمعطَف/ أتعرَّى من الكتفَين حتَّى القدمَين/ ثُمَّ أبكي لأنَّه ليس بوسعي أَن أُمطر». هذا الاقتباس يَفضَح المُفارقة الزَّمنيَّة-الوجوديَّة: اللُّغة عاجزةٌ عَن إحداث المطر، أَي عاجزةٌ عن إنقاذ الزَّمن من الجفاف. هُنا يَحضُر أوغسطين في «اعترافاته» حين قال إنَّ الزَّمن حاضرٌ في وعينا كـ «انتشَار النَّفْس/ distensio animi»: الماضي كذكرى، الحاضر كإدراك، المُستقبل كترقُّب. تعيش خضر هذه الانقسامات في صورة المطر المُستحيل، واللُّغة الَّتي تنكشف بوصفِها عَجزًا.

تقول في «لَيالٍ في مَهَبِّ العُمر» (ص 78–79): «لَيَالٍ في مَهَبِّ العُمر/ عُمُرٌ تَنقصُه استعارة/ استعارةٌ تَكسو جسدَين من لَحمٍ ودموع». اللَّيالي ليسَت مجرَّد وقتٍ يمرُّ، بَل هي «مَهَبّ»، أي تيارٌ يَطيح بالحُبّ. الاستعارة وحدَها قادرةٌ على إلباس الزَّمن معنًى، لكنَّها أيضًا تكشف هشاشته. هُنا يُمكن استدعاء ريكور مجدَّدًا: فالزَّمن ليس جوهرًا ثابتًا، بَل يتكشَّف عبر السَّرد واللُّغة. اللُّغة وحدها تكسو الزَّمن (الاستعارة/القصيدة)، وإلَّا بقيَ عاريًا، فاقدًا للمعنى.

تقول في «صُلح المساء» (ص 70–71): «اضطرابي من مسافةٍ تَفصلُنا/ تُحيل السَّماء بُكاءً توَّاقًا/ لنَار صَدركَ». الاضطراب هُنا نتيجة الانتظار، مسافةٌ زمنيَّةٌ تُحوِّل السَّماء إلى بُكاء. هذا يُحيل مباشرةً إلى المفهوم الوجوديّ للقلق عند هايدغر، حيث القلق هو مواجهة الزَّمن بوصفه عَدَمًا يتهدَّد الوجود. الانتظار يتحوَّل إلى قلقٍ، والقلق إلى بُكاءٍ كَونيّ.

الصَّوت الأنثويُّ والتَّحرُّر النّسويّ

إذا كان البحر والجسد والزَّمن يشكِّلون مَعالم بارزةً في «الوراء المُرتبك»، فإنَّ الصَّوت الأنثويَّ هو الَّذي يُوحِّدها جميعًا. لا يقتصر حضور الأُنثى في الدِّيوان على كونها موضوعًا للحُبّ أو الغواية، بَل هي الذَّات الكاتبة، والفاعلة، والمُتمرِّدة على أشكال القمع الرَّمزيّ.

هذا الصَّوت يُعيد تعريف الأُنثى بوصفِها كيانًا مستقلًّا قادرًا على النُّطق برغبته الخاصَّة، ورفض موقعه التَّقليديّ كمفعولٍ به في الخطاب الشِّعريّ العربيّ. هُنا يلتقي النَّصُّ مع نظريَّات نسوِيَّة تأسيسيَّة في الفكر الغربيّ، من «سيمون دي بوفوار» إلى «جوديث بتلر» و«لوس إريغاراي» حيث يصبح الشِّعر فعلًا من أفعال التَّحرُّر الخطابيّ.

سيمون دي بوفوار في كِتَابِهَا «الجنس الآخر/ Le Deuxième Sexe» تقول إنَّ المرأة جعلَت «الآخر» دائمًا في مقابل الرَّجل الَّذي يُقدَّم كذات. يَعْمَلُ «الوراء المُرتبك» على قَلْب هذا التَّراتب: المرأة ليست آخرًا بَل الأنا النَّاطقة.

في «امرأةٌ يتبعُها الكَون» (ص 42–43) نقرأ: «شفتاكَ سماءٌ تُمطرُني شُهُبًا…/ كلَّما مرَرْتُ في الحَيّ/ يصيح النَّاس: هَا هي المرأة ذَات الجسد المَوشُوم بالأمنيات». المرأة هُنا ليست موضوعًا لخطاب الآخرين، بَل ذاتٌ مركزيَّةٌ يلتفُّ حولها الكَون. صوتُها هو الَّذي يستدعي المطر والشُّهب، وجسدها يكتسب قوَّةً كَونيَّة، لا يخضع لعين الآخر بَل يُعيد تَشكيل نظراته.

«لوس إريغاراي/Luce Irigaray» في كتابها «هذا الجنس الَّذي ليس واحدًا/Ce sexe qui n’en est pas un» رأت أنَّ الجسد الأنثويّ يُعاد إنتاجُه عبر اللُّغة الذُّكوريَّة، وأنَّ التَّحرُّر يبدأ حين تكتُب المرأة جسدها بلُغتها الخاصَّة. هذا ما نلمحُهُ في قصيدة «أُنْثَى العِنَب» (ص 55–57): «صوتُكَ في أذُني بُرعُمٌ/ ينمو على غُصنِ مُهجتي/ ما يجعلُني شجرةً…/ أُنثى العنب/ تخمَّرَ ريقُها/ صار نبيذًا/ اشربْهُ ليغدو الكَونُ داليةَ عِنَبٍ».

الجسد هُنا ليس «موضوع رغبة» للآخر، بَل ذاتٌ مُبدعةٌ تُحوّل نَفْسَها إلى شجرة، إلى نبيذ، إلى كَون. اللُّغة الجسديَّة تتحرَّر من التَّشييء لتصبح إنتاجًا للمعنى.

«جُوديث بتلر» في «إشكالية الجندر/ Gender Trouble» صاغت مفهوم «المصفوفة الغيريَّة/ heterosexual matrix»، أي النّظام الثَّقافيّ الَّذي يفرضُ أن تكون المرأَة مرتبطةً بالأنوثة والرِّجال بالذُّكورة في إطار ثُنائيٍّ مُغلق. يُزَعزع الدِّيوان هذه المصفوفة عبر لغة تتمرَّد على الأدوار المسبقة.

في قصيدة «وَرطة» (ص 63–64) تقول: «أَجبتَني: أَنا أيضًا أُحبُّك/ لَم تكُن عَيناكَ بَل تعويذتَان/ قُرِئَتا على مسمعي فأصبحتُ ممسوسة». العلاقة هُنا لا تسير في اتّجاه «ذكرٌ فاعل/أُنثى مفعولٌ بها»، بَل تُعاد صياغتها كلحظة متبادلة، حيث الكلمة «أُحبُّك» تعمل كلَعنة، كتَعويذة تُصيب الطَّرفين معًا. الحُبُّ إذن يُعاد توزيعه خارج القوالب الجندريَّة التَّقليديَّة.

في قصيدة «امرأةٌ بِلا جَسد» (ص 94–95): «خرجت من غير رأس/ أشارت جارتي: أعيريني هذه الخشبة لأسندَ بها بابي…/ خاصرتي اليُمنى كنتَ تَسندُ رأسكَ عليها…/ طوال ليل البارحة كانَت تنوح باحثةً عنكَ». الجسد هُنا يُستعمل ويُستهلَك، لكنَّ الشَّاعرة تُعيد تمثيله عبر القصيدة لتكشفَ التَّشييء الذُّكوريّ الَّذي يُحوِّل المرأَة إلى أداة. غير أنَّ النَّصَّ لا يستسلم، بَل يُحوِّل هذا التَّشييء إلى فضح شِعْريّ، يجعل القارئ يُواجه آليَّات السُّلطة على الجسد.

القصيدة في «الوراء المُرتبك» ليست فقط عن الحُبّ أو الرَّغبة، بَل أيضًا عَن التَّحرُّر عبر اللُّغة. الشَّاعرة لا تنقل تجربةً شخصيَّةً فقط، بَل تكتُب نصوصًا تحمل أصداء جماعيَّةً نسويَّةً. كما تقول في قصيدة «أقمشةُ الحُبُّ» (ص 67–69): «أعطني ساتانًا أزرقَ أَحيكُ لكَ سماءً بِلا أزرار/ أعطني كَشميرًا أخضرَ أنسج لكَ مرجًا مُطرَّزًا…/ لكن… حذار أَن تُعطيَني قُماشًا أسودَ/ أخافُ أَن أنسجَ ليلًا ألتحفُ وَحْدَته».

فعل «الحياكة» هُنا استعارةٌ واضحةٌ للكتابة. الأُنثى تُعيد تشكيل العالم بالقماش/الكلمات، لكنَّها في الوقت نَفْسه تُحذِّر من العتمة، أَي من العودة إلى القمع أو الصَّمت. إنَّها بذلك، كتابة مقاومة بامتياز.

خاتمة

يؤكّد «الوراء المُرتبك» أنّ الشِّعر ليس مجرَّد مساحة للتَّعبير العاطفيّ، بَل هو حقلٌ وجوديٌّ وفلسفيٌّ ونسويٌّ في آنٍ معًا. فالقصائدُ تنسج من البحر والجسد والزَّمن شبكةً رمزيَّةً واسعةً، تمكِّن الصَّوت الأُنثويَّ من أن يكتب ذاتهُ بحرِّيَّة ويواجه القَمع الرَّمزيّ والاجتماعيّ. وبقدْر ما يحتفي الدِّيوان بالحُبّ والرَّغبة، فإنَّه يكشف عن فجوات الغياب ومسافة الزَّمن الَّتي تجعل من الكتابة فعْلًا لمقاومة التَّلاشي. بذلك، يضع نَفْسه في قلب الشِّعريَّة العربيَّة المُعاصرة، نَصًّا يزاوج بين الجرأة الأسلوبيَّة والعُمق الفلسفيّ، ويمنح القارئ تجربةً شِعريَّةً تعيد النَّظر في معنى الأُنوثة، واللُّغة، والزَّمن.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

كاتب وبروفيسور في الموسيقى من فلسطين