أحمد الصغير

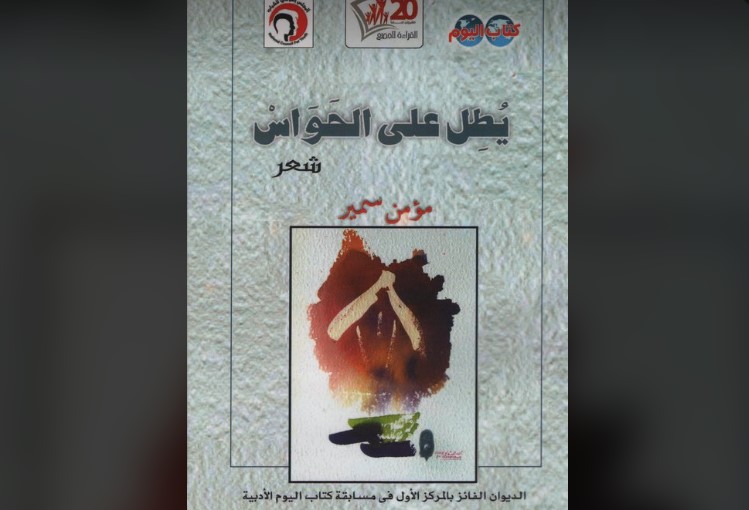

“مقاربة تأويلية لديوان “يُطِلُّ على الحواس” للشاعر مؤمن سمير”نموذجًا”

تبدو تشكلات الصورة البصرية في شعر مؤمن سمير تقنية جمالية واضحة ، اتكأت عليها قصيدته الشعرية، فصارت قصيدة بصرية ــ إن جاز التعبير ــ لأنها تتداخل مع أجناس أدبية أخرى متأثرة بها ، متداخلة في أبعادها النصية ، ومشتبكة ـــ من جهة ثانية ــ مع فنون مرئية كثيرة كالرسم، والسينما، والفن التشكيلي، البورتريه، والصورة الرقمية، والتفاعلية .، وغيرها من الفنون التي تعبر بالصورة البصرية ” فمن الواضح اعتماد النص الشعري في قصيدة النثر على مجاز بصري ، وذلك ببناء صورة بصرية ثابتة تنقلها العين بموضوعية وحياد، إنها منظر طبيعي مأثور، بحر ممتد في أفقه المفتوح سفن تستعد للإبحار فيما تظل على الساحل طيور، هذه الصورة العيانية، ترتكز شعريا على تقنية، تستعير من الرسم عناصره التصويرية ” هذا من ناحية أما الأخرى ، فتكمن في خلق جماليات بديلة في القصيدة ، لتخاطب الذاكرة البصرية بشكل خاص فيقول صلاح فضل :” تعودنا في الأدبيات العربية أن نفهم من كلمة صورة دلالتيها الحقيقية والمجازية في الآن ذاته ، فهي الشكل البصري المتعين بمقدار ما هي المتخيل الذهني الذي تثيره العبارات اللغوية، وصار من الضروري أن نميز بين الأنواع المختلفة للصور في علاقتها بالواقع الخارجي غير اللغوي حتى نستطيع مقاربة منظومة الفنون البصرية الجديدة ، ونتأمل بعض ملامحها التقنية ووظائفها الجمالية ، خاصة أن إيقاع هيمنتها على حياتنا المعاصرة وتوجيهها لأهم استراتيجيات التواصل الإنساني يجعلانها بؤرة إنتاج المعنى في الثقافة المعاصرة ” ، فيتفاعل المتخيل الذهني مع العبارات اللغوية التي يعتمد عليها الشاعر في إنتاج الصورة ” لأن النص البصري يتميز بالحركية والتوتر وامتلاك إيقاعه الخاص ، ولا تقع مفرداته في سلسلة طويلة بنظام التعاقب ، بل تتبع بلاغتها الخاصة المتراكبة ، تستخدم حيل التقديم والتأخير ، الإيجاز والبطء ، المجاز والحذف ، وتنتج معناها اعتمادا على موقع كل وحدة بالنسبة للوحدات الأخرى” ؛ فتسهم هذه العلائق اللغوية في صناعة الصورة البصرية داخل القصيدة النثرية بأنواعها المختلفة الخارجية أو الداخلية ، الإدراكية والنفسية ، ومن ثمَّ قد نلاحظ أن للصورة البصرية أنواعًا متعددة ، فيقول شاكر عبدالحميد :” هناك تنوعات وتباينات مهمة في استخدام مصطلح الصورة بعضها يرتبط بالصور الإدراكية الخارجية، أو الصور العقلية الداخلية، أو الصور التي تجمع بين الداخل والخارج، أو الصورة بالمعنى التقني والآلي أو حتى الرقمي ” . إن جل هذه الأنواع من الصور تعتمد على البصر في قراءتها سواء أكانت صورا خارجية ، أو داخلية وصولا للصورة التفاعلية والرقمية ، وقد شبَّهَ الشاعرُ ستيفن سبندر القصيدة بالوجه الذي لا يمكن قراءته إلا عن طريق الصورة البصرية ، فيقول :” إن القصيدة تشبه الوجه الذي يكون الإنسان قادرا على تصويره بصريا بوضوح بعين ذاكرته” . فالقصيدة منتج بصري بالأساس لأنها تقوم بتحريك الخلايا الذهنية المحتفظة بحقيقة الصور القديمة المعروفة مسبقا .

صحيح أن للصورة البصرية مفاهيم متعددة ، في الدرس النقدي الحديث ، نظرا لطبيعتها المرئية التي ينسجها الشاعر في قصيدته ، ومن ثم فالصورة البصرية ـــ في رأينا ــ هي تلك الصورة التي تتمرد على حدود الصورة البلاغية القديمة ، لتتشكل من خلالها مسافات مرئية لانهائية ، معتمدة على أركان رئيسية مثل ( اللقطة البصرية ، المشهد، المونتاج، التشظي، التشذير ، السيناريو، الحركة البطيئة ، الحركة السريعة ) داخل النص الشعري، مستعينة بملامح سينمائية بارزة في باطن النص الشعري ، بالإضافة إلى الأشكال الهندسية من خلال الكتابة البصرية، فهي تمتح من ألوان الحياة المتناقضة، كي تجعلها ذات حركة دائمة في مساحة الفضاء الداخلي للقصيدة ” فقد تجاوزت قصيدة النثر مفهوم الصورة البلاغي إلى المفهوم البصري، وأطلقت الصوت الداخلي العميق ؛ ليرتع بحرية مطلقة، وتخففت من حالة العاطفية الصاخبة التي طالما ارتبطت بدرجة الإيقاع التقليدي ، وعكفت على تفاصيل الواقع ؛ فاستبدلت الذاكرة البصرية بالذاكرة المعرفية، وركزت على ما نعيشه على الأشياء ذاتها في حضورها الفيزيقي الحي، واستثمرت السرد الشعري بطاقاته غير المحدودة وتشبثت بالإنساني الحميم، وبالحسي وبالذات الإنسانية حتى في أقصى حالاتها هشاشة في نبرة شعرية أكثر ذاتية وإنسانية وبهذا استطاعت أن تشكل معالم مشهدها الخاص وشكلها الجديد وملامحها الجمالية ” . فتمتزج الصورة البصرية بروح المتلقي الذي يتفاعل معها من خلال أدواتها التخييلية المنبثقة في جوهر الرؤية الشعرية التي يحاول الشاعر من خلالها استقطاب المتلقي ، بل ومشاركته الفاعلة في عملية إنتاج الصورة وتمددها الفني في ذاكرته . حيث إن الصورة البصرية أصبحت بديلا عن الصورة البلاغية التي يعتمد عليها النص الشعري القديم، فحاولت قصيدة النثر أن تنتج جمالياتها من خلال نصوصها وطرائقها الفنية من حيث الأسلوب والتركيب الإيقاعي والرؤية الفنية للشاعر ” فإن أحدث النظريات الأسلوبية، تؤكد أنه بقدر ما تتضاءل في الشكل الشعري تلك الملامح العروضية المميزة، تزداد حاجته إلى ملامح إضافية تساعد على تمييزه عن النثر، ومن ثم فلا مجال للظن ــ كما يتوهم بعض الناظرين ــ بأن الشعر الجديد ( قصيدة النثر ) أكثر سهولة في الممارسة من الشعر العمودي، لأنه وقد زالت عنه الملامح الفارقة تقليديا بين الشعر والنثر، يحتاج إلى ملامح بديلة تؤكد أننا بإزاء شعر ولسنا أمام عمل نثري محض ” ، فالملامح البديلة التي أشار إليها أستاذنا محمد فتوح أحمد ، تكمن في أبعاد الصورة البصرية والإيقاع البصري على سبيل المثال، وفي ظني أن الملامح البديلة ، هي التي تمنح قصيدة النثر مشروعية وجودها الشعري، فبدون هذه الملامح لن تصل القصيدة إلى درجة من درجات الفن الشعري، بل ستصبح نثرا لا روح فيه ولا جمال .ومن ثمَّ فتقوم الجماليات البديلة بعملية إغراء المتلقي ودخوله إلى النص الشعري دخولا معرفيا وفنيا بالأساس ، فترضي ذائقته الفنية .

فالصورة البصرية إذن تمتلك الكثير من الآليات البلاغية الحديثة ومن هذه الآليات ( المشهد البصري ــ اللقطة ـــ المونتاج ( التقطيع ) ــ الحركة بنوعيها ( القصيرة ــ البطيئة ) التشذير ـ الفلاش باك ــ التشظي .. إلخ . وسيقف البحث عند بعض الآليات البصرية في القصيدة مثل ( المشهدية ــ المونتاج ــ الفلاش باك ــ التشذير والتشظي) محاولا إبراز جمالياتها البلاغية ودورها في بناء النص الشعري عند مؤمن سمير .

1ـــ المشهدية:

تتشكل الصورة البصرية في ديوان ” يطل على الحواس” من خلال البنى المشهدية في القصيدة ، حيث يكون المشهد ــ في ظني ــ هو الصورة الجزئية التي عن طريقها، تكتمل ملامح الصورة الكلية داخل النص الشعري الواحد، ومن ثمَّ فإن تشكيل المشهد البصري / الشعري يرتكز على اللفظة ، الجملة ، العبارة ، المقطوعة الشعرية التي تتكون من خلالها القصيدة في بنائها الكلي ، ” إن مجال الصورة البصرية حاضر على المستوى المعجمي في قصائد مؤمن سمير بصورة لافتة ، نلمح أثره في سلسلة دلالية تبدأ من العنوان وتنتهي أطرافها عند نهاية الديوان . فكلمات الصورة والعين والذاكرة بأفعالها والنظر والإطلال والمرآة والرسم ، كلها أدلة تذكر بحضور العين كرائية ، تنجز خطابًا شعريًا بصريًا ، له حضوره على السطر الشعري ، كما يذكر بالذاكرة ، في حالة تدفقها بالصور التخييلية المتدافعة من اللاوعي ، من العالم المخبوء ، والمنسي، لتطلع بكاملها ، أو بهواجسها وبانسيالها غير المحكوم بمعيار جازم وقاطع” فالخطاب البصري في ( يطل على الحواس) حاضر بقوة في معظم نصوص الديوان ، وكأن الشاعر يقول: إن العالم الذي تحيا فيه القصيدة هو عالم بصري ،لأن الصورة تتحكم في صياغة الخطابات الإنسانية عامة والخطاب الشعري خاصة ، فنحن الآن نعيش في عالم من الصور البصرية الناطقة بقضايا اجتماعية مختلفة . فتصبح مشهدية الصورة ركنًا رئيسًا في عملية البناء التركيبي للمفردات والعبارات التي يستخدمها الشاعر ، مستفيدا من عملية تداخل الفنون والصور البشرية والسينمائية ” فالتصوير السينمائي الذي يستطيع أن ينقل إلينا المشهد بحذافيره كما يستطيع متابعة الحركة في هذا المشهد، قد ساعد علي تقريب الشقة بين الصورة اللغوية والصورة المرئية، إذ أمكن فيه التغلب علي العنصر الزماني نهائيًا، غير أن هذا النوع من التصوير الذي ينقل إلينا الشيء متحركًا ( أو المكان متزامنًا ) أي الذي يستمتع بمقدرة كمقدرة اللغة التصويرية لا يتفق إلا مع نوع معين من التصوير اللغوي نستطيع أن نسميه التصوير السردي ” . وقد تجلى المشهد البصري في قصيدة بعنوان ( الفائز باللذة ) فيقول مؤمن سمير :

“بكل ثقةٍ

دخلتُ.

الريحُ

تدفعني بنزقها التاريخي

وتحت إبطي طريقان من القش

والخيول

والارتباك الممزوج

بالخشية الدفينة

والتفاؤل المرتعش ” .

يتجسد المشهد البصري في القصيدة السابقة من خلال عناصر بصرية متخيلة ، تمتلك ملامح مشهدية ، فنلاحظ مشهد( الدخول في العالم / الريح في انفلاتها/ الطريق المملوء بالقش / الخيول / الفرح المرتعش ) تبدو هذه المشاهد الشعرية القصيرة عالما بصريا مخيفا ، ومربكا في الوقت نفسه يسهم في تفكيك وانشطارية الذات من خلال تفتيت الزمن البصري والإنساني في القصيدة ، فكل لحظة مشهدية تستمد حضورها الفني من اللحظة التي تسبقها أو التي تليها، فقد تحمل كل لفظة أو جملة من هذه الجمل مشهدا قائما بذاته، يفرز تأويلاته المفتوحة على العالم ( الماضي ــ الحاضر ــ المستقبل ) فالشاعر يطرح مجموعة من المشاهد المتناقضة في صورة جمعية واحدة ، فنلاحظ مثلا صورة ( الخوف ــ الفرح ــ المرتعش ــ القش ــ الخيول ــ الثقة التي بدأ بها النص ) كل هذه الصور تمثل علامات بصرية واسعة المعنى والدلالة ، فيرتكز الشاعر على هذه العلامات اللغوية ، لتحقيق غاية بصرية مفادها إعادة تشكيل العالم والمفاهيم من خلال الصورة البصرية ، بل صياغة واقع جديد قادر على الاستمتاع بالصورة الذهنية المتخيلة التي تحملها الألفاظ ، فكل لفظة في اللغة لها بعد بصري يمتلكه المتلقي ، فلن تتحقق الصورة البصرية في النص الشعري سوى بوجود المتلقي التفاعلي الذي يستدعي مباشرة صورا خاصة به حول لفظة ولفظة . وكأن الشاعر أراد أن يقول: إن العالم التقليدي الحالم الرومانسي ، لم يعد مقنعا في هذه اللحظة الزمنية من الحياة ، ولابد من استعادة الأشياء مرة أخرى وتفكيك ملامحها ، لينتج عنها واقع جديد بمعطيات بصرية متخيلة ، مدهشة قادرة على التحول والتأثير في المتلقي. ويقول في القصيدة نفسها :

“أولاً دلقتُ ذاكرتي

تلك المطاطةُ الخبيثةُ

فمادت الأرضية

بالقبلات المكتومة

والبنات

اللاتي لا يبتسمن

ناحية الفتى السمين

في الشمس..

والوقوف دومًا آخر الممر

واستقبال الهجرات

اللاهثة

والضحك المجهض..

أوقات الوحدة عالية النبرة

والجد الصامت” .

تتجلى الصورة البصرية في النص الشعري من خلال ارتكاز المشهد الشعري على مفردات تجعل العالم الذي يطرحه الشاعر عالما متسعا لقراءات تأويلية واسعة مفتوحة على مصراعيها ، فنلاحظ التركيب المشهدي المباشر في التراكيب الآتية مثل (دلقتُ ذاكرتي ــ القبلات المكتومة ــ الضحك المجهض ــ أوقات الوحدة ــ الجد الصامت) فينتج عن هذه التراكيب اللغوية عوالم من الصور المتناقضة ، ليست الصورة البلاغية بأركانها المعروفة ، بل هي الصورة البصرية الواسعة المحملة بالتفاصيل المرئية ، فالشاعر يطرح في مشهده الشعري ، صورا ذهنية متمردة على طبيعة الحواس التقليدية ، راصدا تحركاتها الذاتية ، وطبيعة وجودها في النص الشعري، فيبدو النص ، وكأنه نص كنائي في المجمل ، فيطرح صورة العالم بوصفه مجموعة من المشاهد الإنسانية المتناقضة (استقبال الهجرات ــ الضحك المجهض)، ليكتشف المتلقي عن طريق (الكناية البصرية) أن ثمة علاقة بين الهجرات والضحك المجهض الذي لم تكتمل صورته في الحياة ، وكأنه ضحك مخنوق في هذا العالم ، يجسد واقعا مسجونا بالخوف ، فمثل هذه الصور البصرية التي اخترعها الشاعر، محددا لها إطارها داخل القصيدة ، تحتاج لقراءة تكشف عن علائقها السردية والبصرية معا ، ومن ثمَّ ينبغي على المتلقي أن يتفاعل معها، مشاركا في بنائها الداخلي، فيمكن له أن يقرأ النص بعين المبصر لا بعين المستمع ، فتقوم العين مقام الأذن في عملية التلقي ، لأن قصيدة النثر مشغولة بتفجيرات بصرية في الفضاء الشعري، هذه القصيدة التي تتوالد مشهديتها من خلال تركيبها اللغوي ودلالاتها الفنية . فالقراءة البصرية إذن تتطلب القدرة على التخييل الذهني المصاحب للقراءة اللغوية، فيقوم العقل البشري بتحويل العلامات اللغوية إلى صور بصرية في العالم المحيط بالذات . فمشهد “البنات اللاتي ( لا يبتسمن ناحية الفتى السمين ) فنلاحظ اتكاء الشاعر على الالتفات البصري من خلال بنية الارتداد لمعاينة ذلك ، ليتجلى المشهد السينمائي الذي يقوم على وشائج إشارية في ذاكرة السينما (البنات ــ لا يبتسمن ــ ناحية ــ الفتى السمين ) فيستخدم الشاعر صورة ( البنات ) وهن شخصيات أنثوية في مقابل شخصية ذكورية واحدة ( الفتى السمين ) يطرح النص الشعري تقابل الثنائيات المشهدية بين الذكورة في مقابل الأنوثة ، لينتج صورتين متقابلتين لعالمين مختلفين، تحمل كل صورة على أكتافها تاريخا ثقافيا خاصا بها في الذاكرة العربية، فتطل حواس الذاكرة البصرية التي تحمل تناقضات العالم الإنساني ، ولتصبح صورة الفتى السمين صورة غير مقبولة ، فممارسة فعل التنمر الواقع على ( الفتى السمين) أصابه بالانزواء والإحباط ، ويمكن لنا أن نقول : إن الشاعر يرصد جزءا من مشهد قاس وعنيف ضد الفتى السمين الذي يمثل العمق البصري في صياغة القصيدة ، لنختبر قدرة الشاعر على تمثل الارتداد الزمني ، فيتذكر الشاعر فترة الطفولة وأثرها الممتد في نفسه ، من خلال انزوائه وابتعاد البنات عنه والتنمر ضده ، فيمثل هذا النص سيرة ارتدادية للشاعر نفسه ، ليفسر لنا كيف تكون على هذا النحو ، وهنا يمكن مراجعة دلالات الغياب التي يمكن أن تكون رؤية مشدودة إلى رؤية باطنية للذات حتى لو تحقق في الواقع ما يباينها ، ومن ثم يصبح التعبير من خلال الصورة الكلية نموذجا مهما من تمثلات الواقع الشعري ، ويقول الشاعر في مشهد قصير:

“الغبار دائما

تعود أن يحضنهم

دائما” .

تنبعث الصورة البصرية / الرمزية في المشهد من خلال مركزية الدال / الرمز ( الغبار) لأن هذه اللفظة تمثل علامة إنسانية ، يصف الشاعر من خلالها ، صورة الحياة التي صارت غبارا ، ليحتضن البطل / الغبار، أحلام المهمشين ، الفقراء ، فتخرج الصورة من دائرة التشبيه التقليدي المباشر؛ لتدخل في دائرة الصورة البصرية التي تتفتق عنها صورة الغبار الزاحف الذي ( تعود أن يحتضنهم دائما ) وكأن فعل الديمومة الزمنية والتهميش هو قدر هؤلاء البشر في الحياة . فالغبار إذن علامة سيميائية، تحمل إيحاءات بصرية متداخلة، فالغبار هو الظلام، التراب، الخوف، القبح، التمرد على الطبيعة، الخديعة، اهتزاز المستقر، واستقرار المهتز.

صحيح أن المشهد البصري هو عبارة عن مجموعة من اللقطات القصيرة ، فاللقطة تكون منعزلة عن غيرها، لأنها بمثابة النواة التي عن طريق اتحاد جزيئاتها الصغيرة وتلاحمها ، تتكون المشهدية في القصيدة ” فقد تميل الصورة إلى أن تكون منعزلة، وتسلسل الصور أن يكون غير مترابط ، والمسؤولية التي تفرض علي خيال القارئ ، لكي يفهمها، تتزايد كثيرًا ، لأنَّ المسألة لم تعد مقصورة علي اختيار إرشادات مترابطة، بل علي مضادات يبدعها ذهن الشاعر، مستقاة من أزمنة وأمكنة متنوعة في تجربة الكُتَّاب الذهنية أو الجسدية، وقد أدى الأمر بالنقاد إلى أن يقيموا مقارناتٍ مع أساليب الصور المتحركة ( السينما ) أو حتى مع سلسلة ( لقطات ) مع آلة التصوير ” .فيبدو تجمع اللقطات المتناقضة ، مرجعه بالأساس إلى انعكس تناقضات الذات في الواقع، فيكمن جمالها في تناقضها الفني المرتبك بين المتخيل والواقعي. وأشار يوري لوتمان إلى اللقطة “بأنها أصغر وحدة من المونتاج ، وليس تتابع لقطتين هو مجموعهما، بل هو اندماجهما في وحدة دلالية مركبة على مستوى أعلى ” .فتصبح اللقطات المندمجة شكلا بصريا مركبا ينتج عنه صناعة المشهد الكلي في القصيدة ، فيقول مؤمن سمير في قصيدة ( الجميلة ):

” كلما غافلتنا

امرأة المشرحة

وخلعت القفازات

القاسية

التي تمنع الصداقة والتواصل ..

أقبل النظرة الحانية وأنحني ” .

تمثل شعرية اللقطة البصرية في النص بؤرة مركزية تعتمد على انتقال النص من صورته اللفظية المباشرة إلى صورة بصرية بشكل كلي من خلال تركيز الشاعر على اللقطة الأولى في القصيدة ( امرأة المشرحة ) من خلال التركيب النحوي ( المضاف والمضاف إليه) فتنطلق عين المتلقي في شحذ الذاكرة البصرية باستدعاء صورة امرأة المشرحة ، تلك المرأة المتحفظة في إحكام عواطفها ، وسلوكها مع البشر أصبح آليا لا عاطفة فيه ، ويأتي القفاز كاشفا عن مساحة للارتباط والتلاحم ، وكأنه حاجز ضد الآخرين، لكنها في بعض اللحظات تنزع القفازين ، فتظهر مشاعرها ومن ثم تأتي السعادة والامتنان في النهاية .

نحن إذن أمام ثلاث لقطات بصرية (1) امرأة المشرحة (2) النظرة الحانية (3) القفازين ) فكل لقطة من اللقطات السابقة، تمتلك مساحة بصرية تتحرك فيها ، منفصلة عن غيرها في بنيتها السطحية ، متلاحمة في بنيتها العميقة ، فنلاحظ امتزاج هذه الوحدات / اللقطات مكونة صورة بصرية ، تتشكل من خلال تلاحم اللقطة الأولى بغيرها من اللقطات المتوالية في القصيدة . ومن ثمَّ تصبح الصورة نفسها صورة مبصرة ، وكأن الشاعر يحمل الكاميرا الشعرية مرتكزا بعدسته الفنية على تركيب لغوي بعينه، مسلطا ضوء الكاميرا ( الفلاش ) على امرأة المشرحة مثلا، والنظرة الحانية، والقفازين ، وفي رأينا أن الشاعر يقول : إن قصيدته لم تعبر عن صور رومانسية حزينة ، بل هي التي تقول إنها حزينة دون اللجوء إلى تشبيهات واستعارات متكررة ، جاهزة ، بل تصنع عالما موازيا لحركية الصورة في الحياة ، وصارت القصيدة كلها عبارة عن صورة بصرية واسعة تتجمع تناقضاتها الداخلية ، لتمنحنا في كل مرة نشاهدها بخيالنا شكلا جديدا من أشكالها ، هذه هي رؤية الشاعر مؤمن سمير الذي يقف قابضا على المعنى البصري في النص . ومن ثم صارت القصيدة لديه محملة بأرواح مرتبكة ومتناقضة ، وكأن القصيدة هي لقطات متناقضة توازي التناقض الإنساني في اللحظة الراهنة. . ويقول الشاعر ــ أيضا ــ في قصيدة ( بعنوان بائعة الابتسامات) :

” المرأة دائما

تنهر

ابنتها

ابنتها التي تحت الغطاء الممزق

إنهما اللتان تصادقان الظل

الصدئ

دائما ” .

يستدعي هذا المقطع الشعري لقطات أخرى متشابهة في ذاكرة السينما المصرية من خلال صوت المرأة ( الأم ) التي توصي ابنتها، غاضبة من جراء أفعالها المتمردة ، هذه البنت الفقيرة التي ترقد تحت الغطاء الممزق ، وهذه الأم التي تواجه قسوة الحياة، فلم يعد لها ولابنتها سوى الحياة في الظل . هذه هي القراءة البصرية للنص الشعري، ومن ثم فتصبح اللقطة الشعرية بناءً بصريا في خيال المتلقي، فيقوم العقل البصري برصد هذه الصور المشابهة لتلك المرأة وابنتها . فاللقطة البصرية إذن تنبثق في إحدى زوايا النص، لتخاطب العقل المبصر الذي يراقبها، فيقوم بتحويل كل المعطيات اللغوية المتروكة في مساحة النص إلى لقطات ذات وجود حي داخل القصيدة . فتصبح صورة الأم وابنتها داخل إطار فني واحد وهو إطار التوحد ، ولكن سلطة الأمومة أعطت قدرة للأم وللبنت على العيش في سياق واحد أقرب إلى الظل المنسي .

2ــ المونتاج / التقطيع:

يمثل المونتاج ( التقطيع ) لونَا من ألوان الصورة البصرية المرتبطة في نشأتها بالسينما، ثم انتقلت هذه التقنية من السينما إلى القصيدة ، فأصبح المونتاج الشعري ، مفجرًا لبلاغة الصورة البصرية ، بل يتشابه ـ في ظني ــ مع مبحث بلاغي قديم هو الحذف والذكر ــ مع اختلاف الاستخدام ــ عند البلاغيين القدامى أمثال عبد القاهر الجرجاني . ” فالمونتاج الذي يتولى عملية إبراز تداخل الأفكار أو تداعيها، والتوالي السريع للصور أو وضع صورة فوق صورة أو إحاطة صورة مركزية بصورة أخرى تنتمي إليها بجانب وسائل أخرى فرعية مثل المشهد المضاعف، واللقطات البطيئة، والاختفاء التدريجي، والقطع والصور عن قرب والمنظر الشامل والارتداد” . بل صار المونتاج “هو هذه العملية التي تعتمد على الصور / الحركة بغية تحرير الكل الفكرة [ أعني صورة الزمن ]، وهذه الصورة بالضرورة صورة غير مباشرة، مادامت مستخلصة من صور وحركة ؛ فالمونتاج أيضًا هو التركيب والتنسيق لصور أو حركة تقوم بتأليف صور غير مباشرة للزمن، وهو عملية التوليف / التركيب عملية اللصق والقطع وتركيب اللقطات في السياق الطبيعي، ليطابق التقطيع الفني ويقوم علي تحديد اللقطات المختارة، واستبعاد اللقطة غير المرغوب فيها، وتزامن الصوت والصورة، وتحضير الموسيقا والمؤثرات الصوتية ” فيقول الشاعر في قصيدة ” الخرساء” مستخدما تقنية المونتاج :

“جَلَبتُ شبكة صيد

وعلقتها بين عمودين

ثم التصقت فيها …”

إن فعل الصيد ـــ عبر التاريخ الإنساني ــ ، يرتبط بالإنسان والحياة ، فشبكة الصيد صناعة مرتبطة بالأمل الإنساني الذي يحاول أن يصطاده أو يحققه .. هذا ما يقول به الإنسان في مقاربة الحياة .. ولكنه يمنحه هذه المنازلة أو النزال ليكشف عن الفشل ، فلم يصطاد ــ في النهاية ــ سوى نفسه ، فتتجسد في المقطع السابق صورة بصرية متخيلة لطفل يلهو، يخترع أرجوحة ، وهي وسيلة بسيطة للعب غير مشغول بتفاصيل العالم الكبيرة المعقدة ، و المتداخلة ، فتحمل الصورة البصرية في النص قدرة اللغة الشعرية على صناعة مشهد يقوم على المونتاج البصري ، لأن الشاعر لم يذكر لنا ـ في ظني ــ التفاصيل المحذوفة في القصيدة، فلم يذكر النص مثلا : لماذا قام الشاعر بالحذف ؟ وما قيمة شبكة الصيد في اللهو ؟ ولماذا التصق فيها دون أن يذهب إلى الملاهي مثلا ؟ هذه الأسئلة المسكوت عنها في النص، تمكننا من الدخول إلى القراءة البصرية ، قراءة تكشف عن عملية بتر لمشاهد لم تذكر في النص ، لكنها تمتلك حضورا من خلال قرائن مضمرة في السياق الشعري، وهي ( شبكة الصيد ــ علقتها ــ التصقت فيها ) هذه القرائن تستدعي بشكل خفي صورا بصرية مسكوتا عنها في النص، وكأن الذات الشاعرة تتمرد على قوانين العالم باللعب ، معجونة في تفاصيل الحياة الصاخبة ، بديلا عن رتابة الحياة وقواعدها التقليدية ، فيمنحنا المونتاج أيضا قراءة العالم المختفي وراء الصورة الاجتماعية للبطل النصي الذي قام بهذه الأعمال، مما يشي بصورة الفقر واللامبالاة ، فالشاعر يقف محطما الصورة النمطية ، مبتكرا لنفسه عالما هامشيا جديدا ، فالهامشي هو الذي يصنع الحياة ، ولا يقف على حدودها البارزة ، فتصبح الأشياء البسيطة هي المتن الحقيقي في صناعة الصورة البصرية ، ويقول الشاعر في مقطع شعري آخر :

” قالت بيديها :

أريد صورة

أقدمها لحبيبي

كي يذوق معي

الصمت ..

يستبدل الشاعر اللغة البصرية باللغة المنطوقة ، فيكسر بذلك التوقع التقليدي للتلقي لأن فعل القول ( قالت بيديها ) يفتح بابا للتأويل والسؤال معا ؟ ماذا قالت ؟ ثم يأتي الجواب : أريد صورة، أقدمها لحبيبي، ويأتي السبب ( أقدمها لحبيبي، كي يذوق معي الصمت ). فتتجلى من خلال هذا التركيب المشهدي صورا بصرية ممنتجة ( مقطعة ) قام الشاعر بقص الكثير من حواشيها وتفاصيلها الطويلة، فقالت بيديها نحن إذن أمام صورة للدعاء، فلم تستخدم اللغة المباشرة، ولكن النص يصور طريقة القول، فيسقط حاجز اللغة معبرا عن المناجاة الربانية بالدعاء ( قالت بيديها ) وكأن الإشارة تحمل قربا صامتا، ومن ثمَّ يصبح الشاعر مصورا وسينوغرافيا في وقت واحد، فتكرار الصورة يعني أنها تقوم بدور البطل في القصيدة الذي ينقل الحقيقة ولا يقول عنها شيئا بل يتركها تتحدث عن نفسها ،ثم تأتي صورة الصمت فلن يتحقق الصمت سوى بوجود الصورة البصرية التي تستخدم لغة العين لنقل ما مرَّ بها من آلام وجراحات، ويقول ــ أيضا ــ في مشهد قصير من القصيدة نفسها :

” محمد

في الصورة الباهتة

أو في ردائك الصحراويّ

سنحاذى اتساعك

باسمينْ …

باسمينْ ..” .

من الواضح في النص السابق أن الشاعر يستمد من روح الصورة البصرية وصفا لشخصيات إنسانية معينة، ذات دلالات ثقافية واسعة فهو يستخدم الصورة بطريقة مباشرة هنا تحديدا فيقول : ( محمد، في الصورة الباهتة، أو في ردائك الصحراوي ) تمنح المفردات المستخدمة في بناء النص زوايا للبصر يتحرك فيها النص عبر مخيلة واسعة فالصورة الباهتة التي تدل على القدم، والرداء الصحراوي الذي يشكل طبيعة وثقافة الصحراء وكأن الشاعر يحمل الكاميرا موجها عدسته الشعرية على الحياة في الصحراء ، وأشكالها، فبمجرد استدعائها في الكادر البصري، تستمد وجودها الحي في النص الشعري، ثم نلاحظ أن محاذاة هذه الصورة الشخصية سنجد اتساعها الذي ينشر البسمة ( في صحراء لا حياة فيها ) إن جل ما طرحه الشاعر مؤمن سمير في نصه ما هو إلا مشهد سينمائي لفيلم الرسالة الذي قدمه المخرج العالمي مصطفى العقاد عن حياة النبي محمد ( صلى الله عليه وسلم ) وحوله أصحابه الذين آمنوا برسالته في بداية الدعوة، وكيف كانت الحياة باهتة؟ ومكة وأهلها في تلك الفترة ينكرونه رافضين دعوته، متمسكين بمعتقدات آبائهم و بعاداتهم الصحراوية . كما نلاحظ صوت الصوفي المبصر داخل قصائد مؤمن سمير فيقول في قصيدة بعنوان ( إنسان النور ) :

” لن أحوز إلا ميدالية

يهتم الأولاد بتلميعها

بين الحين والحين ….

هكذا ستنتهي حياتي

بعد أن انتصرت نهائيا

على أشباح الدخان

ودربت جسدي على ابتلاعها

وعجنها بعاداتي

وبعد أن صارت لي لغة العارفين

وأنا أتجلى

في المقهى .” .

تنجرف شعرية الصوفي في القصيدة الفائتة خلف تيار نوراني زاهد في رغبات الحياة وحريقها وألقها الممتد ، بل تمنحنا القصيدة إنسانا نورانيا ، تحلقت جوانحه بأهداب المحبوب ، فتخلصت الذات الشاعرة من كل نياشين الولاء ، فقط ، تركتها جميعا كي يفرح بها الأولاد، من خلال مشهد بصري مفارق ( فرح الأولاد بالجائزة ، وحزن الأب الذي لا يعبأ بها )،ثم ينتقل النص إلى صورة أخرى استدعاء لغة العارفين والوله الصوفي ولحظات التجلي في مكان صاخب كالمقهى، فصنع حالة منفصلة عن حضور الذات في غياب أصوات آخرين، رغم وقوعها في صخب دائم لا يفيق منه أصحابه. هذا ما يقوله النص الشعري، أما عن علاقاته البصرية الممتدة، فقد نجد أننا إزاء مشهدين سينمائيين متسعين ، الأول : اتكأ فيه الشاعر على بناء صوفي واضح، مرتكزا على بناء صور نورانية كاشفة ذات بصيرة حقيقية من خلال فعل التجلي ولغة العارفين وأولياء الله الصالحين، أما المشهد الثاني، فيكمن في صورة البطل النصي داخل المقهى، وقد حظي المقهى في تاريخ السينما العالمية والمصرية بدور كبير، لأنه مكان يجمع طوائف إنسانية مختلفة الثقافات والعادات وغيرها، وقد صار المقهى عالما موازيا للحياة الخارجية، فقد صنع الشاعر من خلال استدعاء المقهى مشهدا بصريا تاريخيا للمقهى، لتتشكل الصورة البصرية من خلال المكان الداخلي المغلق في المقهى مثلا كما يذكر ذلك في النص الشعري . ولكن الشاعر لم يمنح نصه تفاصيل زمانية أو أبعاد أخرى داخل المقهى ، فاكتفى بذكر الدال، فقط ، ليقطع مشاهد أخرى تركها خارج بنية النص الشعري، كي يصبح النص غامضا ومعقدا، بل يحتاج للحفر والتأويل، فتمنحنا صورة المقهى صورة للواقع الذي نحياه ــ كما تحتفظ بها الذاكرة الإنسانية بكل ملامحها وتفاصيلها الصغيرة ــ ، فهي عالم مشهدي له قوانينه الخاصة به ، كما أن صورة النور التي رسمها الشاعر تبدو ـ لنا ـ بوصفها مخرجا للنهاية التي يبحث عنها الشاعر، بعيدا عن العالم المادي المربك للذات والآخر في آن واحد .

3 ـــ الحركة البطيئة :

تبدو الحركة البطيئة جلية في ديوان يطل على الحواس، تتشكل من خلالها صورة ثابتة الملامح ، تتحرك ببطء داخل النص، تقف وحيدة في المشهد، هي تلك الصورة الصاخبة في متن النص الشعري، وكأن الشاعر يقوم بتركيز عدسة الكاميرا الشعرية على لقطة بعينها ، ليحولها من حالتها اللغوية المباشرة إلى الصورة المشهدية المتسعة ، وليمنحها درجة من درجات الوعي بها ، بل تتخلق عن الحركة البطيئة في النص الشعري صورة الذات التي تحيا ولا تحيا ترسم العالم بيد وتلقيه بالأخرى ، فتمكن العقل من الاحتفاظ بملامحها أكبر فترة زمنية ممكنة، تجعله يقوم باستدعائها كلما شاهد صورة تشبهها ، ولذلك نلاحظ في نصوص سمير تلك الحركة البطيئة للصورة، فيقول :

“سأرسم كل هذا

في ورقة فضية

وأرميه في البحيرة

ليلة يكون القمر بدراً

وأنتظر

الدوامة

المصقولة ..

الناعمة

كأنها

صلاة

الأم .”

يبدأ تشكيل الصورة من خلال الفعل سأرسم . فتتحرك الكاميرا بطيئة، لتسقط أشعتها على فعل الرسم المفجر للحدث الشعري ( الرسم ) مستبدلا بلاغة الرسم البصري ببلاغة الكلمات المنطوقة / المكتوبة. ثم يستخدم الفعل الآخر ( أرميه ) في البحيرة، وكأن هذه الحياة التي رسم الشاعر تفاصيلها لم تعد تحمل قيمة مهمة لدى الذات الشاعرة ،فتتحرك الكاميرا من الرسم ببطء . ثم تصل إلى الحدث أرميه في البحيرة . فتسقط كل مفردات الحياة بشكل بطيء في البحيرة . ثم يحدد الشاعر الزمن ( ليلة أن يكون القمر بدرا ) الليل هو الزمن الحقيقي الذي تحاول فيه الذات رسم كل شيء ثم إعدام كل شيء أيضا . وينتهي المشهد بإيقاف الكادر البصري على “صلاة الأم” .فتنتهي حركية الصورة البصرية البطيئة، ومن ثم فإن تقنية الحركة البطيئة للصورة البصرية، تعد سمة مؤسسة في نصوص سمير . لكنها تحتاج لقراءة الصورة المنزوية خلف التراكيب اللغوية، فكل تركيب يستخدمه الشاعر في بناء نصه إنهما هو تركيب متخيل قبل أن يكون واقعيا على فضاء النص الورقي، أو بمعنى آخر أن الشاعر يمتلك زوايا مرئية ، وتفاصيل متعددة للانتقال من حركة بطيئة إلى حركة سريعة وفي ظني أن الحركة البطيئة هي حركة إنسانية بالأساس تمنح الذات الوقت الكافي لعرض آلامها وتناقضاتها، بل تهتم الحركة البطيئة للصورة بروح الإنسان وقضاياه الخاصة . أما الحركة السريعة، فهي لا يعنيها وجود الإنسان أصلا، سوى أنها تحوله إلى آلة يمكن أن يؤدي دورا ثم ينتهي . على خلاف الحركة البطيئة التي تعمل على مضاعفة التوتر الدرامي، وهو الهدف الأول للحركة البطيئة للصورة، ومن ثم يتفاعل معها المشاهد بشكل مؤثر . بل تصبح حركة الصورة البطيئة أكثر رسوخا في الذاكرة، مما يمنحها القدرة على البقاء في ذاكرة المتلقي .

4ـــ الفلاش باك flash back:

الفلاش باك هي تقنية سينمائية بالأساس، لها إيقاعاتها الجمالية في تركيب الصورة البصرية، فهي أداة من أدوات التشكيل بالصورة، وتعني الاسترجاع ،أو قطع التراتبية الزمنية في القصة أو الرواية أو الفيلم، لاستدعاء مشهد أو مشاهد ماضوية قديمة في اللحظة الحاضرة، وكانت هذه التقنية قديما مقتصرة على الصورة المكشوفة / السينمائية، ثم انتقلت إلى الشعر والرواية والقصة، حيث يرتكز الشاعر في بناء نصه الشعري على استدعاء نصوص ذات حالة ماضوية / ورائية، تستعيد من خلالها الذات صورة الماضي الغائب بجسده والحاضر بذاكرته وروحه ، فيقول في قصيدة بعنوان “صفحة عشرين” (مهترئة وعليها بقع ) :

“صورة البطل الوسيم

الذي يعمل مهندسًا في الغالب

و يسكن ﭬيلا صغيرة

و يصل إليه إيراد الأرضِ

كل شهر.

“كمال الشناوي ” تحديداً.

كان بابه يدق

برقة

فيطيرُ قلبهُ وهو يُحْكمُ

حزام الروب

ويفتح للجميلات …

وعندما يُغمض مشاعره

يشربُ الحكمة

من البارمان ..”

من الملاحظ أن الشاعر يستخدم مفردة الصورة بشكل واسع لا يخلو من دلالة ــ في حقيقة الأمرـ وكأنه أراد الاحتفاء بهذه الصور التي تشكل الطبيعة السينمائية في القصيدة الشعرية، فهو يؤمن بأن قصيدة النثر التي يكتبها قصيدة مشهدية بالأساس وبأن المشهد المتحرك يمثل أحد أركانها الأولى، فنلاحظ في بداية النص صورة البطل الوسيم، هذا البطل الذي يستعيده النص من أحد الأفلام القديمة في السينما المصرية، فتصبح الصورة البصرية الذهنية هي المدخل الأساس للولوج في عالم النص، ثم يرتد النص، لاستعادة مشهد قديم من أفلام الممثل كمال الشناوي في فترة الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي . فينسخ الشاعر صورة هذا المشهد من خلال تقنية الفلاش باك، ليقوم بتوظيفه فنيا داخل النص الشعري، ويمكن أن نطلق عليه ( التناص السينمائي). ولكن ما الهدف من ذلك ؟ في ظني أن الشاعر يريد أن يربك المتلقي من خلال الحديث عن الحاضر في صورة البطل الوسيم ، وصورة الماضي في صورة كمال الشناوي ، فالبطل الوسيم ، هو المعادل الموضوعي للشناوي تحديدا في أناقته وشبابه ومدى أثره في نفوس المتفرجين في تلك الفترة الراقية من تاريخ السينما المصرية ، وقد تتجلى لحظة استرجاع ذكريات الماضي القديم في قوله : ( يغمض مشاعره، يشرب الحكمة من البارمان ) تتجسد لحظة الهروب الذاتي من الواقع الحاضر، فقد تجنح الذات في قصيدة النثر إلى الانكفاء على نفسها، فيصبح خطابها موجها للداخل، فتلجأ الذات إلى استعادة الماضي لحظة الغياب عن الحياة، لأنها تحقق ذاتها في حياة الماضي وتشعر بلذة التحقق الإنساني . ويقول في قصيدة أخرى :

” أعيش هذه الأيام في ” العاشر من رمضان “

الصحراء القاحلة !

البنت التي أكذب على قلبها وتستضيفني

اعتادت أن تحضر لي الأغبياء

يطمعون فيها فأستولي على رزقهم القليل .” .

اتكأ الشاعر في المقطع السابق على استعادة صورة حرب العاشر من رمضان ، وهي صورة تاريخية ممتدة في ذاكرة الأجيال العربية، تمثل أيقونة تاريخية لصورة الحرب وآلامها وقسوتها، ثم تتلاحق الصور( صورة الصحراء القاحلة ـــ والبنت ــــ والأغبياء ـــ والرزق القليل ) يستخدم الشاعر ملامح الصحراء لاستعادة ذكريات الحرب، والحبيبة التي يكذب عليها، والأغبياء الذين يصدقون أنها تحبهم ، وهو ينافسهم حبها الكاذب . فيعتمد النص على ألعاب الفلاش باك وتداخل الأزمنة والأمكنة في النص ما بين التاريخ الوهمي، والصحراء التي لا تجد من يسكنها، فتقف وحدها يتيمة خالية من الأصوات .

5 ـــ الشذرية :

” تشكل الشذرية باعتبارها سمة جمالية وخصيصة تكوينية، ملمحا فنيا لافتا من ملامح شعرية قصيدة النثر، التي تسعى إلى كسر القوالب النمطية ، واستحداث شكل تعبيري جديد، يستجيب لخصوصيات الواقع المعاصر المطبوع بالتفكك والتشعب والالتباس، واللايقين من أجل إبراز الطابع الإشكالي للكتابة الجديدة ” للتعبير عن وقائعها البصرية من خلال الكتابة وأشكالها وزخرفتها في المساحة البيضاء / الورقية . وقد يطلق بعض النقاد عليه التشذير الشعري ” وهو تقنية بصرية واسعة، فإن فعل إجرائه يتم بتمزيق أوصال الكلمة أو العبارة أو الصورة، وتفكيك لوحدتها بحيث تبدو كل جزئية منها ذات كيان مستقل معزول عن نظيره، رغم اتصاله السياقي به، ويؤكد وليد منير أن هذا الإجراء ” تشكيل بصرى مواز لمضمون التبعثر والتناثر والتشظي ” . ويطرح شريف رزق مفهوما بسيطا حول شعرية التشذير في قصيدة النثر فيقول :” في شعرية التشذير يصبح النص نثارا تتناثر الجمل الشعرية المكثفة المشعة، مؤكدة على منطق أنه كما جاز أن تكون القصيدة جملة واحدة جاز كذلك أن تكون الجملة الواحدة قصيدة كاملة، تتناثر الجملة المشعة ؛ كضربات متوالية ومستقلة، في حيز النص، بحيث يبدو ـ بشكل عام ــ وحدات شعرية متجاوزة ومتوالية ،كأن ليس ثمة ترابط أو تلاحم بين الجمل في النص وكأن كل جملة تمثل عالما مستقلا عن العوالم التي تمثلها الجمل الأخرى ” . فيقول الشاعر :

“سأنتصر حتمًا

وسأقتنص همساتهم لدفاتري

والضحك المكتوم

والحركات الحذرة

أزرعهم في الأصص

وأسقيهم مائي الحار

وأحيا وليمتي

وقد أموت” .

تتبدى الصورة البصرية في المقطع السابق من خلال اتكاء النص على طرح تركيب شعري مجازف متمرد على البناء التقليدي المباشر في السرد يتسم بتمزيق العبارة أو الصورة أو المفردة، وقد نلاحظ أن الشاعر مؤمن سمير جعل كل عبارة في صورة مستقلة عن غيرها من العبارات حيث تصبح وحدة منفصلة في حالة تشذير مستمر داخل الزمن الذي يجمع كل العبارات في النص الواحد على سبيل المثال ( سأنتصر حتما ـــ الضحك المكتوم ـــ أحيا وليمتي ــ قد أموت ) من خلال فعل التلقي الأول يلاحظ القارئ أن النص فوضوي لا يكترث بأدوات الربط المباشرة في تحقيق المعنى داخل السياق اللغوي، ولكن مع القراءة البصرية المتأملة ، نلاحظ وجود علاقات نصية مترابطة بشكل خفي وراء هذه التراكيب المناقضة للواقع، ففي بداية المقطع يعلن الشاعر لحظة الصمود ( سأنتصر ) وفي النهاية يعلن ( قد أموت ) فهل يعد الموت نصرا على الحياة الفاسدة في علاقاتها بالآخرين . يفكك الشاعر العالم ، لتصبح كل صورة بصرية لها هدفها الخاص، وعلى الرغم من ذلك التشتت الدلالي والمبالغة في غموض المعنى، نلاحظ أن النص لا يحتاج إلى الوصول إلى دلالة بقدر احتياجه إلى خلق شكل شعري يحمل المعنى ذاته وكأن الشكل صار هو الهدف والمعنى من وراء الكتابة البصرية تحديدا .. ومن علامات تشكيل الصورة البصرية تقنية التشظي أيضا التي تخرج من دائرة التشذير، أيضا ، فقد ارتكز مؤمن سمير على شعرية التشظي وجماليات الفوضى الناتجة عن البتر النصي البارز في سطح الكتابة ، أو القص المباشر ، وتفكيك النص إلى خطوط هندسية وبصرية، وتفكيك المفردات إلى أصوات منعزلة عن غيرها، أو الكتابة من اليسار إلى اليمين ، ومن أعلى إلى أسفل ، ومن أسفل إلى أعلى النص، بالإضافة إلى توظيف علامات الترقيم ، توظيفا فنيا ودلاليا في المتن والهامش ، كل هذه التقنيات البصرية في الكتابة الشعرية تتوالد عنها الصورة البصرية التي تنقل القصيدة من طور التلقي باستخدام حاسة السمع إلى التلقي البصري وحركة العين ، ومن ثمَّ ” تكشف شعرية الكولاجات البصرية عن نزوع واضح إلى التشظي والتداخل، وينهض الفعل الشعري، هنا بشكل رئيسي على آلية التجميع والتوليف بين عناصر بصرية وسردية في بناءات خاصة ، ومن التقنيات الأثيرة في هذه الشعرية تفتيت المشهد إلى مجموعة كبيرة من اللقطات الدالة المتجاورة والمتوالية ، وتفتيت خطية الزمن ، وتقطيع أوصال الحكاية، وتداخل الأحداث، عبر استخدام المونتاج بإحدى طريقتين” فيقول الشاعر معتمدا على تقنيات التشظي البصري :

“لست مقتنعاً بغضبي

أنا أذكى وأكثر احتمالاً

ولكنني حزين

ومكسور ……..

أحوالي ساءت تمامًا ………..

………………………..

الخمرُ لا طعم له هذه الأيام

غشوه هو الآخر ……..

……………………

كلما كرهتكم

أكرهُ نفسي …………..

…………………….

(إمضاء ) “

إن فعل التشظي البصري في القصيدة يمنحنا قراءة للبياض / التشظي الذي يقصد الشاعر من ورائه تحقيق هدف الشعرية ، وكأنَّ العالمَ الذي يعيش فيه هو عالم من الصور المتشظية بالأساس ، لا تحكمه القيم التقليدية المتوارثة بقدر إيمانه بالفوضى الخلاقة التي تحكم العالم على حد قول أستاذنا محمد عبدالمطلب ومن الملاحظ أن الشاعر يستمد من جماليات علامات الترقيم والنقاط المتوالية على صناعة صورة عبثية غير مكتملة في قوله ( لكنني حزين ومكسور…………،يكتفي الشاعر بصورتي الحزن والانكسار .. ثم يصنع صورة متوهمة من علامات النقاط، كي يضع القارئ ما يريد أو ما يستنتج جراء الحزن والانكسار .ويخبرنا النص في جملة أخرى ( أحوالي ساءت تماما (……………

…………………….. ) طبقا للفراغات في السطرين السابقين ، فينشغل الشاعر بعلامات الترقيم ، فيستبدل النقاط بالكلمات ، وكأنَّ الكلمات صارت عقيمة لا تشف معنى ، ولا تمتلك التعبير المباشر عن الأحوال السيئة التي تمر بها الذات . وتنتهي القصيدة بقوله : كلما كرهتكم …… أكره نفسي ………، في ظني أن علامات الترقيم تومئ إلى حقيقة المعنى الشعري، بل تكون أكثر بلاغة من المكتوب والمنطوق، فالصمت الكتابي يعبر عن تفاصيل متشظية تتداعى حقيقتها من خلال الفراغات وكأن العالم صار صورة باهتة لا ملامح لوجودها الحقيقي، سوى التعبير بالصمت أو النظرة أو الإشارة المتخيلة من خلال التشكيل البصري في الكتابة الشعرية، فيبدو التشظي جليا في الكلمة الأخيرة في النص ( امضاء ).فيمكن لكل قارئ للنص أن يوقع باسمه ، فليس هناك توقيع ظاهر لأحد ، ليتشظى صوت الشاعر، يصبح شظايا لأصوات آخرين لا صوت لهم . ويقول في قصيدة أخرى :

” ما هذا الزحام الثقيل ؟:

أفسحوا المكان واتركوني

أذهب إليه ………

وأرد عليه ……….

قال أحبك ……….

وأنا أيضا أحبك يا سي الحاج

لا بل يا حاج

بل أحبك يا إسماعيل

إ …..س…. ما… عيـــ ….ل

لم أنطقها قبلا .”

تبدو صورة التشظي في النص ، هي البطل المحرك لمواجهة العالم ( فصورة الزحام الثقيل ) تحمل هذا المعنى البصري من خلال استدعاء ( كل هذا الزحام ولا أرى أحدا ) فتتشظى الذات داخل هذا العالم، كي تبحث عن صوتها الضائع ، فيستخدم الشاعر أذهب إليه ……..أرد عليه …….قال أحبك ……..،فنلاحظ الفراغات التي تأتي بعد كل جملة مبتورة المعنى ، فيرصد النص علاقة الذات بالآخر حيث يصبح إسماعيل محور النص ( أحبك يا سي الحاج ـ أحبط يا حاج ـ أحبك يا إسماعيل ) وجاءت مفردة ( إسماعيل ) في تشكيل كتابي متشظٍ من خلال تمزيق أصوات الكلمة ( إ سـ مـ ا عــــــ يـ ل ) يرصد الشاعر من خلال هذا التشكيل صورة لأشلاء المحبة التي نتحدث عنها كثيرا ولا نلمسها في الحياة ، بل نلمس فراغاتها السطحية دون أن نراها بعيون متجسدة في الحياة . بل صار الصوت متلاشيا في الفراغ تائها في العالم المحيط به .

وفي النهاية نلاحظ أن ديوان ” يطل على الحواس” يطرح فلسفة الشاعر إزاء العالم المعجون بالصور البصرية التي تتشكل منها ثقافة الإنسان المعاصر ، وعليه فقد أسهمت كل هذه المكونات البصرية ـــ التي طرحها البحث ــــ في بناء الصورة البصرية بشكل واضح .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الخاتمة:

جاءت الخاتمة ، لترصد ما توصل إليه البحث من نتائج :

انشغل البحثُ بقراءة الصورة البصرية في ديوان ” يطل على الحواس ” للشاعر مؤمن سمير. لاحظ الباحث أن الشاعر ارتكز على مجموعة من البنى الفنية التي أسهمت في بناء الصورة البصرية في النص الشعري ، وتوصل البحث إلى مجموعة من النتائج الآتية :

- كشف البحث عن تفاعل علاقات البنية المشهدية، ومدى أثرها في صناعة الصورة البصرية في شعر مؤمن سمير من خلال ديوانه ( يطل على الحواس).

- تمثل حركية اللقطة ركنا رئيسا في بناء الصورة البصرية، فتكون بمثابة النواة التي تتشكل عنها جزيئات المخيلة الذهنية وجمالياتها الشعرية.

- اعتمد الشاعر على تقنية الفلاش باك ( الاسترجاع ) في بناء الشكل البصري للصورة حيث أسهمت في ربط الزمن الشعري بـ ( الماضي ـــ الحاضر ـــ المستقبل ) فأنتجت الزمنية بما يعرف بالصورة البصرية المتناقضة.

- اتكأ الشاعر على عملية التشذير البصري، من خلال إعادة إنتاج الفضاء الكتابي في القصيدة، لينتج عنه الإيقاع البصري للكلمات والحروف، والصورة البصرية من خلال هذه التقاطعات

- تمثل ظاهرة التشظي البصري متنا فنيا لافتا في بناء النص الشعري ، فهي تمتلك الكثير الجماليات الفنية ، فتصبح صورة التشظي انعكاسا لتشظي العالم وانفلاته وتفجير عوالمه .

- أسهم المونتاج / التقطيع في تشكلات الصورة من خلال القص واللصق ، والحضور والغياب داخل البناء الكلي للنص الشعري .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المصادر والمراجع

أولا : المصادر:

- مؤمن سمير : يطل على الحواس ، مؤسسة أخبار اليوم ، القاهرة ، 2010 .

ثانيا: المراجع :

- بشرى موسى صالح: الصورة الشعريّة في النقد العربيّ الحديث ، المركز الثقافيّ العربيّ، بيروت ،1994 .

- جابر عصفور : الصورة الفنّيّة في التراث النقديّ والبلاغيّ عند العرب ، دار التنوير، بيروت، طبعة 1، 1993م.

- حازم القر طاجني :.” منهاج البلغاء وسراج الأدباء ،تحقيق: الحبيب ابن الخوجة، دار الغرب الإسلامي، بيروت ، ط3، 1986م.

- ساسين عسّاف : الصّورة الشعريّة، وجهات نظر عربيّة وغربيّة، ، دار مارون عبّود، بيروت، ط1، 1985م.

- سلمي الخضراء الجيوسي : ” الاتجاهات والحركات في الشعر العربي الحديث ” ترجمة : عبد الوهاب لؤلؤة ، مركز دراسات الوحدة العربية ، بيروت ، 2001 .

- شريف رزق : آفاق الشعرية العربية في قصيدة النثر ، دار الكفاح ، المملكة العربية السعودية .2015.

- شاكر عبدالحميد : عصر الصورة ” السلبيات والإيجابيات ” عالم المعرفة ع (311 ) الكويت يناير 2005 .

- صلاح فضل : صورة القراءة ، وقراءة الصورة ، دار الشروق ، القاهرة .ط1، 1997.

- طراد الكبيسي : القصيدة البصرية ، دار الحرية ، بغداد ، 1986 .

- عبد القاهر الجرجاني : دلائل الإعجاز في علم المعاني، تحقيق: أبو فهر محمود محمد شاكر، ط3 ، مطبعة المدني ، القاهرة ،1992.

- عبد القادر الرباعيّ : الصورة الفنّيّة في شعر أبي تمام: ، المؤسّسة العربيّة للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، 1978م.

- علي البطل،: الصورة في الشعر العربيّ حتّى آخر القرن الثالث الهجريّ ” دراسة في أصولها وتطوّرها “، دار الأندلس ، بيروت، 1981م.

- عمرو بن بحر الجاحظ : الحيوان ، تحقيق: عبد السلام محمد هارون، مكتبة مصطفى البابيّ الحلبيّ، الجزء الثالث ” القاهرة، 1968م.

- محمد عبدالمطلب : شعراء السبعينيات والفوضى الخلاقة ، المجلس الأعلى للثقافة ،القاهرة ،2009 .

- محمد لطفي اليوسفي : الشعر والشعريّة: الفلاسفة والمفكرون العرب ، الدار العربيّة للكتاب، تونس، 1992م.

- محمد شرف حنفي : الصورة البيانيّة، ، دار النهضة، مصر، القاهرة، 1965م.

- محمد نجيب التلاوي : القصيدة التشكيلية في الشعر العربي، الهيئة المصرية العامة، القاهرة ، 1998.

- مصطفى ناصف : نظرية التأويل ، النادي الأدبي الثقافي بجدة ، المملكة العربية السعودية ، مارس 2000 .

- مصطفى الغرافي : السمات المركبة في مديح الظل العالي ، عالم الفكر ، ع3 مجلد 43 ، الكويت ، 2015 .

- وليد منير : فضاء الصوت الدرامي ” دراسة في مسرح صلاح عبدالصبور ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، القاهرة، 1992 .

المراجع الأجنبية المترجمة :

- جوزيف ماشيللي : التكوين في الصورة السينمائية ، ترجمة 0 هاشم النحاس ، الهيئة المصرية العامة للكتاب سنة 1983 .

- جيل دولوز : الصورة – الحركة ، فلسفة الصورة ، ت : حسن عودة ، وزارة الثقافة المؤسسة العامة للسينما ، دمشق ، 1997.

- سيسل دي لويس : الصورة الشعرية ، ترجمة أحمد نصيف وآخرون ، منشورات وزارة الثقافة والإعلام ، بغداد ، 1982.

- يوري لوتمان : تحليل النص الشعري ، ترجمة، محمد فتوح أحمد ، دار المعارف ، القاهرة ، 1995 .