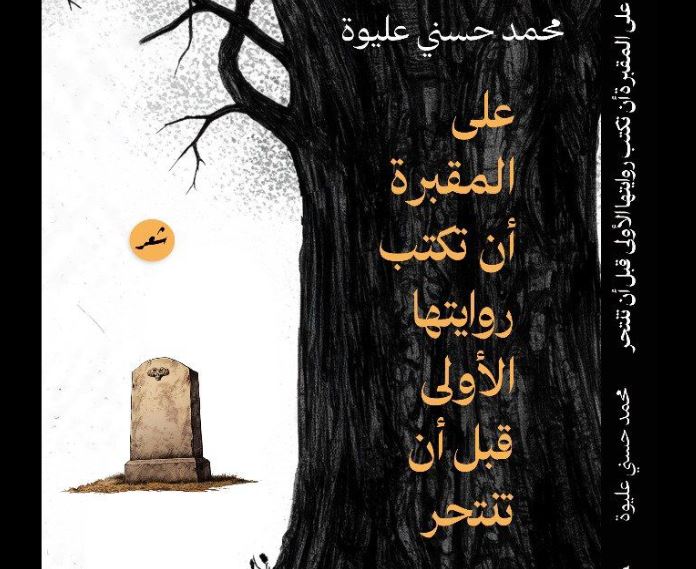

بداية بالعنوان “على المقبرة أن تكتب روايتها قبل أن تنتحر”، يعلن الشاعر محمد حسني عليوة عن صخب الموت الذي يختلط بالكتابة، عن روح تبحث عن مكانها بين الأطلال، عن امرأة وحيدة، عن رجل يختبر العالم على جلد الكلمات. العنوان ليس دعوة إلى الموت، بل تصريح بأن الشعر يُكتب وسط الخطر، وأن الحياة لا تُروى إلا في مواجهة النهاية.

قصائد الديوان طويلة، ممتدة، ممتلئة بالمنفى. منفى الجغرافيا، منفى الروح، منفى المعنى. المنفى هنا ليس مكانًا، بل حالة وجودية، وجوهر للوجود، يحضر في كل شيء: الوردة الحمراء، جسد الحبيبة، الشوارع، القطارات، الأسواق، القصيدة نفسها. كل شيء يتشرب طعم المنفى، حتى الحب والغواية، حتى الحياة اليومية.

الشاعر يكتب على الحافة، لا باعتبار الكتابة خلاصًا، بل امتدادًا للجراح. نرى الأم تصف الشاعر بأنه “هشّة كقشرة بيضٍ فاسد”، ونراه يُعامل كعامل عادي أو كبائع جثث، بينما القصيدة تُعذب على جمر لا يُطفئه سوى الجمر ذاته:

“أعيوها على جمرٍ لا يُطفئه غير الجمر”

ثمة تكرار مقصود لعبارة “لا تهتمّي كثيرًا”، لازمة للحبيبة لكنها في العمق موجهة للذات، محاولة لتخفيف وطأة ما لا يُحتمل. في الوقت ذاته، يقدم عليوة نفسه كضحية مشوهة، يُقتل ويُصلب، بينما يحاول إنقاذ الشعر من المصير المهان:

“واتهموه، في تقريرِ الوفاةِ، بأنه اكتنز الهواءَ في قصيدته المريبة”

اللغة مشحونة بالصور العنيفة، بالمأساة، بالمقبرة، المشنقة، المقصلة، الدم، الطين، الأجساد. وفي المقابل، هناك رغبة ملحة في الحب والجسد والوردة، لكنها ملوّثة بالمنفى أيضًا، كما يظهر في قوله:

“كنتُ على وشْك أن أحمل بندقيتي كآخر جندي، تواطأت ضدّه الهزائمُ، فانبرى يكتب لكِ رسالةً من طرازٍ رفيع المقام: أنتِ أكثر النسوةِ اللاتي قطعن من جلدي معطفًا وبنَينَ للأسفار من لحمي وطنًا وأقمنَ بين ضلوعي معبدًا للصلوات العشر“

حركة النصوص دائرية، وكلمة “مشيتُ” تتكرر كإيقاع وجودي، ليس مجرد انتقال مكاني، بل عبور بين الخراب والخراب، بين سؤال وآخر، بين ذاكرة مشدودة إلى الطمي والمدن الممزقة (بغداد، الفسطاط، طليطلة، بيروت). هذه المدن ليست جغرافيا سياحية، بل محطات نزيف للوعي العربي، صور لجسد يتوزع على الخرائط كما يتوزع على القبور.

قصيدة “فلتنجُ وحدك #حنظلة” تنقل القارئ إلى قلب مأساة فلسطين، لكنها عبر رؤية الشاعر تتحول إلى مرآة للذات:

“محاصرون، #حنظلة / سيأخذون الأرض شبرًا شبرًا / والشجرة والبئر والباب“

#حنظلة ليست أيقونة فقط، بل رمز للوعي المثقوب، للذاكرة الممزقة، للشعب المحاصر. التسلسل الرمزي والتكرار يعزز شعور القارئ بالمأساة المستمرة، بالموت المعلق، بالمصير الذي لا يرحم.

النصوص مشغولة بامتحان الذات، بالهواجس، بالإرث المازوخي، وكأن الشعر نفسه متهم:

“واتهموه، في تقريرِ الوفاةِ، بأنه اكتنز الهواءَ في قصيدته المريبة“

في قلب الخراب، يظهر النداء للمرأة/النار/الروح:

“كي تمرّ ‘بعاجز ضوء’، كي تكسر العتمة، وتترك الروح معلّقةً في مهماز الخيل”

المرأة هنا ليست مجرد حبيبة، بل كائن كوني حاضر في طقس الولادة والموت معًا، رمز للولادة المؤجلة والموت المتكرر.

ثم تأتي آخر قصيدة في الديوان، “#صوفيا_لورين”، لتختم الديوان بقوة شديدة، بمزيج من الكبرياء والعاطفة، العنف والأنوثة، الشهوة والموت:

“نارٌ أنتِ، بين يقينِ النسوة وانسلاخِ اللهب، لفمك ذاكرةٌ من بنفسج تُعيد تقسيمَ الشغف“

“تدربي الآن على أن تفتحي البابَ للضباعِ الثائرةِ في البراري، سيتركون لك حيّزًا من فراغِ الصراخِ على أملِ أن تُثير روحُكِ المسجاةُ على الرصيف“

القصيدة الأخيرة هي الذروة الرمزية للديوان، حيث تتلاقى الأنوثة مع القوة، الدم مع الحب، التاريخ الشخصي مع التاريخ الجمعي، المدينة المهجورة مع الجسد الممزق. الشعر هنا يحلق فوق الرماد، يرسم حياة جديدة من قلب الدمار.

إيقاعات النصوص الداخلية، التكرارات، الصور المتشظية، الفعل العنيف، واللغة المشبعة بالوجود والخراب كلها تعمل معًا على خلق تجربة شعرية متكاملة، حيث كل نص رسالة من الموت إلى الحياة، من الحنين إلى الفقدان، من الخراب إلى الولادة المؤجلة.

الديّوان، في كل نصوصه، يظهر كمدينة مهجورة؛ كل حركة، كل وصف، كل جسد، كل نار، كل مقبرة يصبح شخصية فاعلة، تتحرك معه وتخلق الواقع. المدن، الأجساد، المقابر، النار، المرأة، الطفل، الجسد، الطفولة، القصيدة كلها علامات على وجود متواصل، على منفى أبدي، على الشعر كاعتراف بالنار.

محمد حسني عليوة في مجموعته لا يكتب ليحكي فقط، بل ليشهد، ليصرخ، ليخترق الحياة والموت معًا، ليكتب المنفى على هيئة شعر، ليحوّل الخراب إلى طاقة إبداعية، ليؤكد أن الكتابة هي المعركة الكبرى التي تستمر حتى بعد المقابر، بعد الرماد، بعد الحروق، بعد كل الانكسارات.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الديوان صادر مؤخرًا عن دار صفصافة للنشر