ممدوح عبد الستار

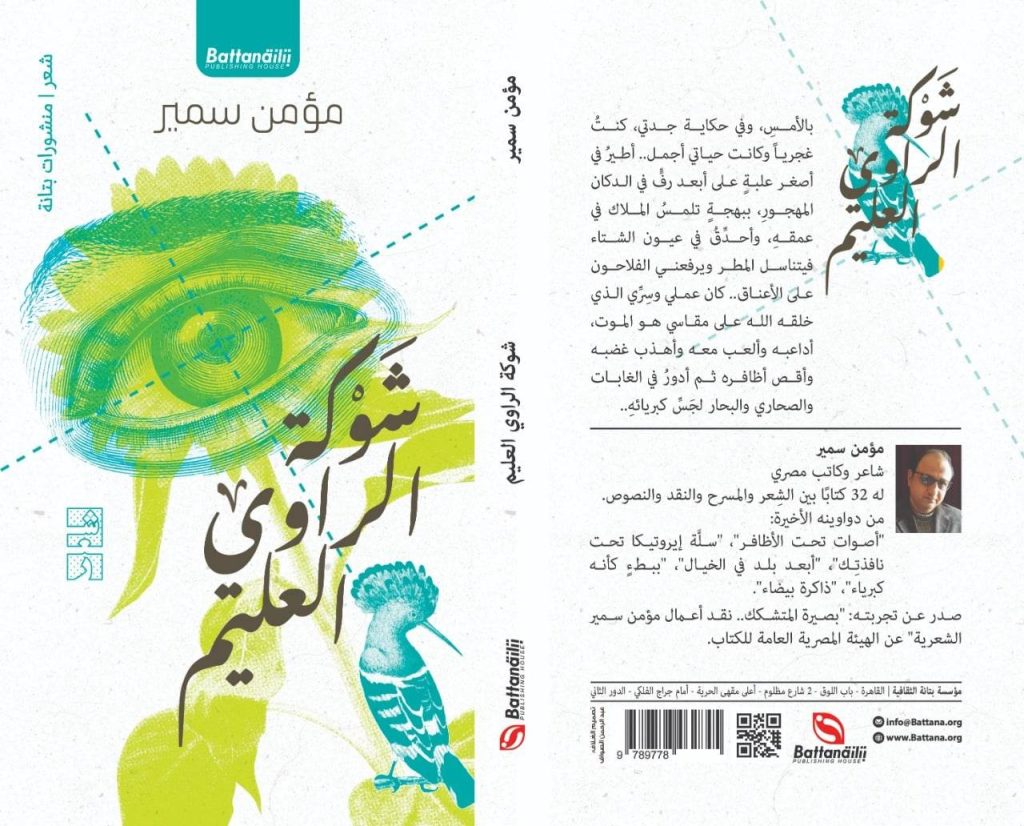

تُشكّل مجموعة “مؤمن سمير” الشعرية “شوكةُ الراوي العليم” الصادرة عن مطبوعات بتانة،2023، تجربةً شعريةً غنيةً، تتطلبُ قراءةً متعدّدةَ الأبعادِ لِلفهمِ الكاملِ لفلسفتها وأسلوبها. فلا يكتفي “سمير” بِالتّعبيرِ عنَ التّجارِبِ الشخصيةِ بشكلٍ مُباشر، بل يُوظِّفُ أدواتٍ لُغويةً وبلاغيةً متعددة، خالقاً عالماً شعريّاً خاصّاً به، مشحوناً بِالتّناقضاتِ والصراعاتِ والبحثِ عنِ المعنى.

يُجسّد أسلوب “سمير” التّناقضَ كَأُسْلُوبٍ شعريٍّ رئيسيٍّ. فالشّخصيةُ السّاردةُ مُعقّدة، مُتَذبذبة بينَ الأملِ وَيَأس، والفرحِ والحزن، والحبِّ والخيانة. هذا التّناقض، بدلاً من أن يُمثّلَ ضعفاً، يُعزّز منَ عمقِ التّجربةِ الشعرية، مُظهِراً تعقيدَ التّجارِبِ الإنسانية. ففي قصائدٍ كثيرّة، يُعبّر الراوي عن مشاعِر متضاربة، مُجسّداً الصراعَ الدّاخليّ بشكلٍ واضح. ويُوظِّف “مؤمن سمير” الزمنَ بشكلٍ مُبتكر، مُنتقلاً بِسلاسةٍ بينَ الماضي والحاضر، مستخدماً تقنيةَ الفلاش باك. الزمن ليس إطاراً زمنيّاً مجرداً، بل هوَ عنصرٌ أساسيٌّ في بناء الشخصيةِ وتطويرِ الأحداث. فهو يُبيّن تأثيرَ الماضي على الحاضر، وَكَيْفَ تُشَكِّلُ التّجارِبُ السّابقةُ هويةَ الراوي. ويعتمد في المجموعةِ على التّشويق والغموض، داعياً القارئ إلى رحلةٍ تأملية. فالعناوين مُلفتة وغامضة، والقصائدُ تُثيرُ فضولَ القارئِ، تاركاً لهُ مساحةً واسعةً لِلتّفسيرِ والتّأويل. هذا التّشويق جزءٌ مِنَ الفلسفة العميقة للديوان.

لغةُ “شوكةُ الراوي العليم”، بينَ العاميّةِ والرّمزيةِ:

تُشكّل اللغةُ في مجموعة “مؤمن سمير” الشعرية “شوكةُ الراوي العليم” عنصراً أساسيّاً في بناءِ العالمِ الشعريّ والتّعبيرِ عنَ التّجاربِ النفسية والعاطفية. لا يكتفي “سمير” بِاستخدامِ لغةٍ رسميةٍ، بل يُوظّفُ اللغةَ العاميةَ والفصحى معاً، خالقاً مزيجاً فريداً يُضفي واقعيةً وديناميكيةً على نصوصه. يُلاحظُ استخدامُ اللغةِ العاميةِ بشكلٍ واسع، مضيفاً واقعيةً على النصوص ومُعبّراً عن هويةٍ مُعيّنة. فهي ليست مُجرّدَ لغة عامية، بل هي لغة تُعبّر عن تجارب خاصة وانفعالات عميقة. فعلى السّبيلِ المِثال، في قصيدة “يلفُّ بعيون زائغة”، يستخدم “سمير” اللغة العامية لِلتّعبيرِ عن ذكرياته الطفولية، خالقاً مشهداً حسيّاً قويّاً: (كانت أمي تقبض على لساني بإصبعيها الرفيعين كأنهما مخلبان ثم تشدّه لآخره وتُسمّي الله ثم تقطعه بسكين مطبخها الحبيب…) هنا، تُضفي اللغةُ العاميةُ واقعيةً على السّرد، مُقرِّبةً القارئَ إلى تَفاصيل الموقف وأحاسيسِ الراوي. وَكَذلِك، يُوظّف “سمير” اللغةَ العاميةَ لِلتّعبيرِ عنَ المشاعرِ والانفعالاتِ بشكلٍ مُباشرٍ وبلا تكلّف. لكنّ “سمير” لا يكتفي بِاللغةِ العامية، بل يمزجها بِالفصحى، خالقاً مزيجاً مُتميّزاً يُضفي جماليةً على نصوصه. يُلاحظ التّنَقُّلُ بينَ اللُّغتَيْنِ بشكلٍ سلس، مُساهماً في بناءِ الإيقاعِ والتّشويق. فالفصحى، في أحيانٍ كثيرّة، تُستخدمُ لِلتّعبيرِ عنَ التأمُّلاتِ الفلسفية والأفكارِ العميقة، بينما تُوظّفُ العامية لِلتّعبيرِ عنَ التّجاربِ الحسّية والانفعالاتِ الْمُباشِرَة. يُوظِّف “سمير” أيضاً أدواتٍ بلاغيةً متعددةً، كَالاستعاراتِ، لبناءِ معانٍ عميقةٍ وإثراءِ جماليةِ نصوصه. واستعاراته دائماً مُبتكرة، وتخلق علاقاتٍ مُفاجئةً بينَ المُتَشابِهِ وَالْمُخْتَلِف و تُساهمُ هذهِ الصورُ في بناءِ العالمِ الشعريّ الخاصّ بِسمير، مُضيفةً بُعْداً رمزيّاً عميقاً إلى نصوصِهِ.

السرديةُ المُتعدّدةُ في “شوكةُ الراوي العليم”،بينَ الذاكرةِ والخيال:

تتميّز مجموعة مؤمن سمير الشعرية “شوكةُ الراوي العليم” ببنيةٍ سرديةٍ، لتُشكّل متاهةً منَ الذكرياتِ والأحاسيسِ المُتداخلة. لا يُقدّم “سمير” سيرةً ذاتيةً بالمعنى التقليديّ، بل يُقدّمُ تَجربةً ذاتيةً مُشتتةً، مُتقنة التّكوين، تُشبهُ تدفُّقَ الوعيِ. فالراوي، ليسَ سارداً مُحايداً، بل هوَ جزءٌ لا يتجزّأ منَ السّرد، مُشاركاً في بناءِ معانيهِ وأحاسيسِهِ. ويعتمدُ بشكلٍ بارزٍ على تقنيةِ الفلاش باك، حيثُ ينتقلُ الراوي بِسلاسةٍ بينَ الزّمنِ الماضي والحاضر. لا يُمثّلُ هذا الانتقالُ مجردَ تَغيُّرٍ زمنيّ، بل هوَ أداةٌ لبناءِ الشخصيةِ، وتبيانِ تطوّرِها وتأثّرِها بِتجاربِ الماضي. ففي قصائدٍ عدّة، تبدأ الحكايةُ في الزمنِ الحاضر، ثمَّ تَنتقلُ إلى ذكرياتٍ طفوليةٍ أو مُراهقةٍ، ثمَّ تعودُ إلى الحاضر. هذهِ القفزاتُ الزمنيةُ ليست عشوائية، بل هي مُنسجمةٌ معَ تدفُّقِ الأفكارِ والأحاسيسِ في وعيِ الراوي.

يُوظّف “سمير” اللغةَ كأداةٍ أساسيةٍ لبناءِ السّرد. اللغةُ التصويريةُ الغنيةُ بالاستعارات والتشبيهات، تُساهمُ في إحياءِ الذكرياتِ وتجسيدِ الأحاسيسِ بشكلٍ واضح. فهو لا يكتفي بِسردِ الأحداث، بل يُجسّدها من خلال مشاهدَ حسيةٍ قوية. استخدامهُ للغةِ العاميةِ يُضفي واقعيةً على السّرد، مُقارِباً أسلوبَ السّردِ الشعبيّ. لكن هذا الواقعيّة لا تُخفّفُ منَ العمقِ النفسيّ لِلتجربةِ السّردية. يُلاحظ أيضاً وجودُ عناصرَ قصةٍ قصيرةٍ في بعضِ النصوص. فهناك بداية، وتصاعد، وذروة، وحتى نوع من الخاتمة. لكن الانتقال بين هذهِ المراحل ليس دائماً، والتّفاصيل ليست دائماً مُتّصلة. يُمكنُ رؤيةُ هذا الامتزاجِ بينَ القصيدةِ والقصّةِ كَجزءٍ منَ التّجربةِ السّرديةِ المُبتكرةِ التي يُقدّمها “سمير”. فالقصائد ليست مُنْفَصلة، بل تتّصل ببعضها من خلال الرموزِ والاستعارات والموضوعات. ويُعتبَر الراويُ هنا شخصيةً رئيسيةً، تُشاركُ في بناءِ معاني السّرد. لا يُحاوِلُ الراوي فرضَ تفسيراتٍ جازمةٍ، بل يتركُ للقارئِ مساحةً واسعةً لِلفهمِ والتّفسير. فالسّرد، في النهاية، ليسَ سلسلةً مُتسلسلةً منَ الأحداث، بل هوَ تَجربةُ ذاتيةٌ غنيةٌ مُعقّدة، تُدعو إلى التأمُّلِ والاستنتاج. وهذا ما يُميّزُ السّرديةَ في “شوكةُ الراوي العليم”، فهي سيرورةٌ مُتعدّدةُ الأوجهِ، تُشبهُ تدفُّقَ الذاكرةِ وَالخيالِ.

الوصفُ الحسّيّ في “شوكةُ الراوي العليم”:

يتّسم أسلوبُ الشاعر مؤمن سمير في مجموعتهِ الشعرية “شوكةُ الراوي العليم” بِغِنىٍّ لُغَوِيٍّ فريد، يَعتمدُ بشكلٍ أساسيٍّ على الوصفِ الحسّيّ لبناءِ عالمٍ شعريٍّ خاصٍّ به. لا يكتفي “سمير” بِتَجسيدِ المشاعرِ والانفعالاتِ بشكلٍ مُجَرَّد، بل يُترجمُها إلى صورٍ بصريةٍ وسمعيةٍ وحتى شمّيةٍ تُثيرُ حواسَّ القارئ. يُلاحَظُ في نصوصِ “سمير” الاستخدامُ الكثيفُ للأفعالِ والأوصافِ التي تُبرزُ الحركةَ والتّغيُّرَ. فهو لا يُقدّمُ صوراً ثابتةً، بل يُجسّدُ الحياةَ في تدفُّقِها وتغيُّرِها. فعلى السّبيلِ المِثال، في قصيدة “يلفُّ بعيون زائغة”، يُجسّد الراوي موقفاً مُحدّداً باستخدام أفعالٍ حيّة: (كانت أمي تقبض على لساني بإصبعيها الرفيعين كأنهما مخلبان ثم تشدّه لآخره وتُسمّي الله ثم تقطعه بسكين مطبخها الحبيب…) يُلاحظ التّسلسل السّردي الذي يُشبه تدفُّقَ الذكريات. الأفعالُ (“تقبض”، “تشدّ”، “تقطعه”) تُحاوِل إعادة إحياء الموقف في ذاكرةِ القارئ. وَكَذلِكَ، يُضيفُ “سمير” تفاصيلَ حسيةً تُثيرُ حواسَّ القارئ، كقوله “سكين مطبخها الحبيب”، مضيفاً بُعْداً انفعاليّاً عميقاً. يُبرزُ أسلوبُ “سمير” في الوصف قدرتهُ على التّحكّمِ في اللغةِ، مُنتقلاً بينَ الوصفِ التّفصيليّ والإيحائيّ. فعلى السّبيلِ المِثال، في قصيدة “سَوادٌ بهيج”، يُوظّف الراوي الوصفَ التّفصيليّ لِلرَّسمة، مُظهِراً تفاصيلَها بلونها أسود لامع. لكن الوصف يُصبحُ أكثر إيحائيّاً عندما يُشيرُ إلى معلّمته ومَدْرَستِه، مُترجماً انفعالاتِه بشكل رمزي.

يُمكن اعتبارُ الوصفِ الحسّيّ عندَ سمير أداةً أساسيةً في خلقِ عالمٍ شعريٍّ خاصٍّ به، عالمٌ يَعتمدُ بشكلٍ أساسيٍّ على التّجربةِ الشخصيةِ والانفعالاتِ العاطفيةِ المُعقّدة. قدرة “سمير” على التحكّمِ في اللغةِ، ومزيجُهُ بينَ الوصفِ التّفصيليّ والإيحائيّ، تُشكّلُ أبرزِ خصائصِ أسلوبِهِ الذي يُضفي على نصوصهِ جماليةً فريدةً وتأثيراً عاطفيّاً عميقاً. فهو لا يكتفي بِتَجسيدِ المشهد، بل يخلقُ تجربةً شعوريةً تُلامسُ حواسَّ القارئ.

البلاغةُ والاستعاراتُ في “شوكةُ الراوي العليم”:

تُبرز مجموعة “مؤمن سمير” الشعرية “شوكةُ الراوي العليم” براعةً لُغويةً مُلْحوظةً، تتجلى في استخدامِهِ المُتقنِ للّغةِ والبلاغةِ الشعريةِ. وتُشكّلُ الاستعاراتُ عموداً فقريّاً في بناءِ العالمِ الشعريّ في “شوكةِ الراوي العليم”. فهي ليست مجردُ أدواتٍ زخرفية، بل هي أدواتٌ أساسيةٌ في تكوينِ الصورة الشعرية. والاستعاراتُ ليست دائماً واضحة، بل هي في أحيانٍ غامضة، تدعو القارئَ إلى التأمُّلِ والتّفسير. هذا الغموضُ لا يُشكّلُ نقصاً، بل هوَ جزءٌ مِنَ التجربةِ الشعرية، مُضيفاً بُعْداً رمزيّاً عميقاً إلى النصوص. فالرموز لا تَحْمِلُ معنى واحداً، بل تَفتحُ أمامَ القارئ إمكانياتٍ متعددةً لِلفهمِ والتّفسير. يُوظِّف “سمير” أيضاً أدواتٍ بلاغيةً أُخرى، كَالتّكرارِ والجناسِ والطباق، لإثراء جمالية نصوصه وتعزيز تأثيرها. والتّكرار يُساهم في بناء الإيقاع والتّشديد على بعضِ المفاهيم الكبيرة.

عناوينُ القصائدِ وعنوانُ الدّيوانِ:

لا يُمثّل عنوانُ مجموعةِ “مؤمن سمير” الشعريةِ “شوكةُ الراوي العليم”، وكذلك عناوينُ قصائده، مجردَ عناوينَ إرشادية، بل هي عناصرٌ أساسيةٌ. فهي تُشكّل عتباتٍ مُهمّةً لِلفهمِ والولوجِ إلى عالمِ “سميرِ” الشعريّ. وَكَيْفَ تُساهم في بناء التأويل والتّفسير لِلمجموعة.

عنوان الدّيوان “شوكةُ الراوي العليم” ذاتُهُ يُثيرُ التّساؤلَ منَ البداية. “شوكة” تُشيرُ إلى الألمِ والجرحِ والصراع، بينما “الراوي العليم” يُضفي بُعْداً ساخراً، فَالرّاوِي هنا ليسَ عليماً بالمعنى المُطلق، بل هوَ راوٍ يُحاوِلُ فهمَ ذكرياتهِ ومشاعره، لكنهُ لا يملكُ إجاباتٍ جازمة. التناقضُ بينَ “شوكة” و”العليم” يُجسّدُ جوهرَ المجموعة، وهوَ الصراعُ بينَ الألمِ والبحثِ عنِ المعنى. يُهيّئُ العنوانُ القارئَ لِرحلةٍ تأملية. عناوينُ القصائدِ، بدورِها، تُساهمُ في بناءِ التّشويق. فهي في كثيرٍ منِ الأحيان مُلفتةٌ وغامضة، فالعناوين ليست مُنْفَصلةً، بل تُشكّلُ متاهةً منَ الذكرياتِ والأحاسيس، مُجسِّدةً جوهرَ رؤيةِ الشاعر للعالمِ، فهي تُمثّل عتبةً دلاليةً مُهمّةً لِلفهمِ والولوجِ إلى عالمِ “مؤمن سميرِ” الشعريّ الغنيّ.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

روائي وقاص، والمقالة نقلاً عن مجلة “الثقافة الجديدة” العدد رقم416 أبريل2025.