هناء متولي

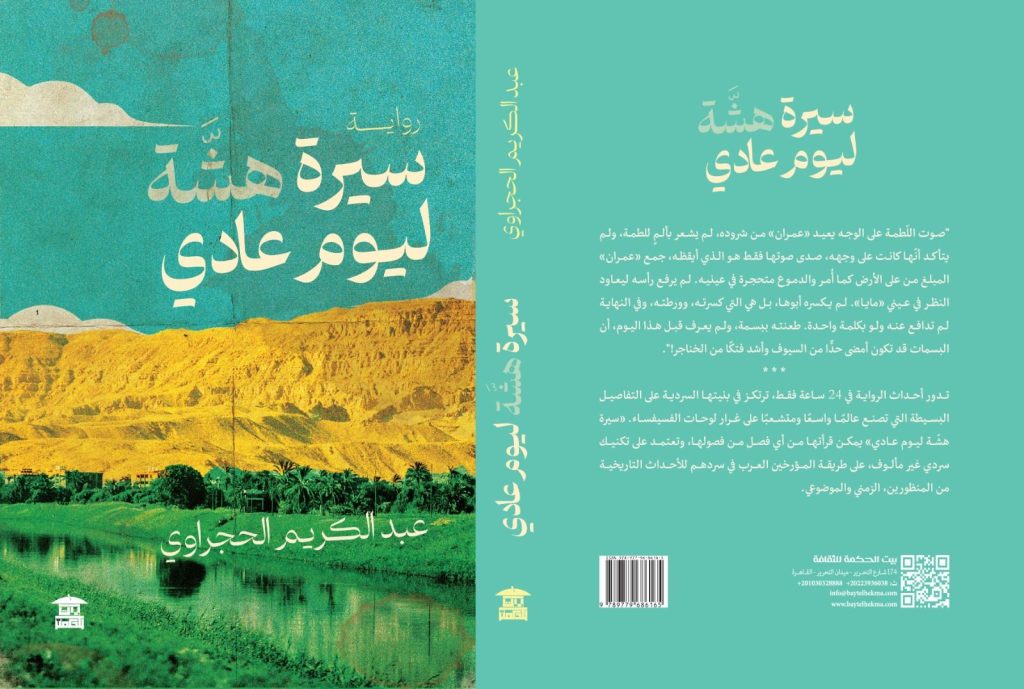

في “سيرة هشّة ليوم عادي” لا يقدّم عبدالكريم الحجراوي رواية عن قرية أو عن بشر، بل عن زمنٍ مصنوع من الضوء.

يبدأ اليوم في “الشفق” باحتضار النهار، ويغرق في “الفحمة” حيث العدم الكامل، ليُبعث من جديد في “البُهرة”، أول وميض الفجر.

الزمن هنا يختفي ليعود، في دورة طقسية مكتملة يعيد فيها الإنسان خلق العالم كل يوم.

العنوان نفسه مفتاح الرؤية: «سيرة» توحي بالتماسك والاستمرار، و«الهشّة» تنقضه.

أما «اليوم العادي» فهو المفارقة الكبرى — فالعادي في الرواية ليس تافهًا بل معجزًا، لأن العالم كله يُعاد في تفاصيله الصغيرة: العجن، إشعال النار، النداء، الدفن.

هكذا يكتب الحجراوي هشاشة الوجود من داخل اليوم، لا من أعلاه

اليوم كبنية سردية مغلقة

تنقسم الرواية إلى فصول تحمل أسماء ساعات اليوم، في “السحر” مثلاً نرى العجوز «سورية» تشعل النار في البرد القارس، كأنها تخلق الضوء الأول. تتلوها مشاهد الفجر حيث الأصوات تتحرك والقرية تفيق.

ثم يتسع النهار في “الضحى” و”الظهر”، قبل أن يتراجع الضوء في “العصر” ويذوب في “الغروب”، وصولًا إلى “منتصف الليل” حيث السكون التام واستعداد بعثٍ جديد.

بهذا التدرج تتحول ساعات اليوم إلى دورة أسطورية للخلق والفناء.

الزمن لا يسير للأمام بل يدور على نفسه، فيتكرّر العالم ولا ينقضي.

الكاتب يجعل من اليوم بنية مغلقة، مكتفية بذاتها، تُعيد إنتاج الكون كل مرة بإيقاع جديد

الفعل الطقسي بوصفه محرّك السرد

لا تقوم الرواية على حدث درامي، بل على أداء طقسي متكرر.

كل مشهد فيها مبني على فعل يُعاد: نفخ النار، العجن، غسل الجسد، دفن الموتى.

حين تنفخ سورية النار في أول النهار، أو حين تعجن شادية الخبز، لا يحدث تطور في القصة، بل يُعاد تثبيت النظام الكوني الذي يقوم على التكرار.

الفعل الطقسي هنا ليس خدمة منزلية بل فعل وجودي: العجن هو إعادة خلق الإنسان من الطين، والغسل محاولة لمحو أثر الموت، والدفن طقس ترتيب بين العالمين.

المعنى لا يتكوّن من الجديد، بل من الإعادة.

كل فعل له دلالته لأنه يحدث للمرة الألف — وهذه الألفية هي التي تحفظ الوجود.

الكاتب يحوّل الحياة اليومية إلى شعائر بقاء، ويجعل من التفاصيل المألوفة مسرحًا للمعنى الكوني.

المرأة كالمركز الفعلي للخلق والبعث

المرأة هي القلب السري للنظام السردي.

ليست رمزًا للأرض أو الأم، بل آلية داخل البنية — الحافظة للإيقاع، خالقة الزمن.

الرجال في الرواية موجودون في الهامش، بينما النساء يحركن الكون بالفعل اليومي:

“سورية” تبدأ اليوم بإشعال النار، “شادية” تعجن العيش، “نجاة” تحمل الرضيعة وتصعد السطح، و”زكية” تدفن البصل في الترع وتحرس الرماد.

كل امرأة تؤدي دورها داخل طقس متوارث؛ الفعل الأنثوي هنا خلق.

الرجال يتحركون داخل الزمن، أما النساء فيعملن من أجل الزمن.

حتى الجنون الأنثوي (زكية، عموشة) هو نوع من المعرفة، وعي بأن البقاء لا يتحقق إلا إذا تكررت الطقوس كما هي.

الأنوثة في الرواية هي إيقاع النَّفَس الطويل، النداء، التكرار، هي التي تُبقي العالم دائرًا في مكانه دون أن يسقط

القرية ككون مغلق

القرية ليست خلفية مكانية بل شخصية قائمة بذاتها، كائن يتنفس ويشيخ ويُبعث.

فيها يتجاور الموت مع الحياة، المقدّس مع اليومي، الجنون مع العقل.

هي الحقل الذي تُزرع فيه الأفعال الطقسية: الترعة، الأفران، الطرق الطينية، المقابر، المساجد، المواقد — كلها أجزاء من جسدٍ واحد.

القرية هنا هي الميكروكوزم، النسخة المصغرة من الكون؛

هي العالم قبل أن يُفصل بين الإنسان والطبيعة.

ولذلك، فكل حركة فيها — نفخ النار، غسل الجسد، نداء المؤذن — هي صورة من حركة الكواكب نفسها.

الكاتب يعيدنا إلى زمن الإنسان الأول حين كان الطقس والمعنى واحدًا، حين كان إشعال النار عبادة ودفن الجسد طقسًا للخصب.

القرية في الرواية هي ذاكرة الخلق القديمة التي تستمر رغم البرد والفقر والنسيان

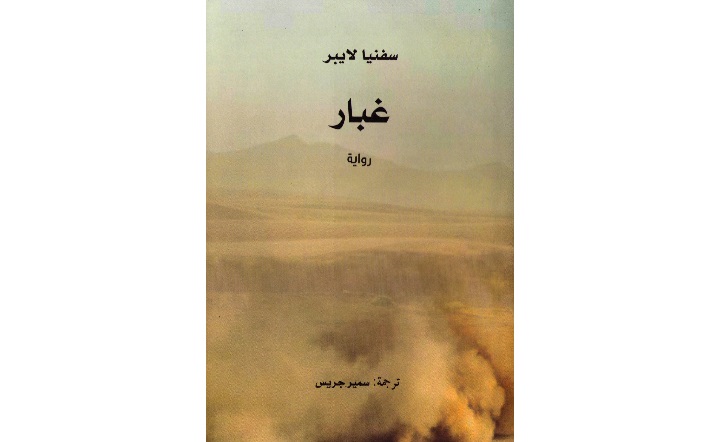

بنية الضوء والظلمة – النظام الطقسي للزمن

الرواية محكومة بترتيبٍ لغويّ دقيق للضوء، كأن الكاتب جعل من اللغة نفسها ساعةً شمسية تدور بين النور والعتمة.

الكلمات التي يستخدمها لعناوين أو مفاصل السرد — الشَّفَق، الغَسَق، العِشَاء، السُّدْفَة، الفَحْمَة، الزُّلْفَة، البُهْرَة — ليست أسماء عابرة للأوقات، بل نظام كامل لتجسيد دورة الحياة.

كل كلمة تُمثّل درجة من تحوّل الضوء إلى ظلمة ثم عودته إلى النور:

الشفق هو احمرار الاحتضار، الغسق بداية الذبول، العشاء لحظة الستر، السدفة غيبوبة العالم، الفحمة قاع العدم، الزلفة اقتراب الفجر، والبُهرة الولادة الضوئية الجديدة.

بهذا التدرج تصنع الرواية خريطة الضوء الداخلية التي تتحرك عبرها الشخصيات دون أن تغادر مكانها.

الضوء ليس خلفية في النص، بل الزمن نفسه — حين يضعف، تبهت الأصوات، وحين يشتد، ينبعث الفعل.

الكاتب يستخدم هذه المفردات كما يستخدم الموسيقي نوتاته: ينقل القارئ من حمرة الشفق إلى سواد الفحمة إلى بياض البُهرة، أي من الموت إلى البعث.

إنه نظام طقسي مكتمل:

اللغة نفسها تؤدي وظيفة النار في الرواية — تحفظ الكون من التجمد.

كل مفردة ضوء هي طقس بقاء لغوي، وكل تحول من السدفة إلى الزلفة هو تذكير بأن الخلق فعلٌ لغويّ قبل أن يكون فعلاً جسديًا.

بذلك تصبح سيرة هشّة ليوم عادي رواية عن الضوء بقدر ما هي عن الإنسان:

كل يوم فيها يبدأ من الفحمة وينتهي بالبُهرة،

تمامًا كما يبدأ الوجود من العدم وينتهي إلى وميضٍ جديد

المكان بوصفه جسدًا أنثويًا

القرية نفسها تُقدَّم بلغات حسية: الترعة كرحم، الأرض التي تُحرث وتُسقى، الجبانة التي “تبتلع” الأجساد وتُعيدها للتراب.

الفضاء كله مكتوب بمنطق جسد حيّ — فيه أنفاس، حرارة، برودة، نزيف.

مما يفتح قراءة أنثروبولوجية للمكان بوصفه أنثى كبرى، ويعمّق فكرة المرأة/الكون المتداخلة في الرواية

محور المقدّس والزيف

الرواية تلعب على حدود الإيمان الشعبي والدين المؤسسي.

المقدّس موجود في الأفعال الصغيرة، بينما الخطاب الواعظ الغائب أو الرسمي لا أثر له

عن كيف تتحوّل الطقوس الشعبية إلى ديانة داخلية جديدة، لا تتبع “الشريعة” بل تتبع الإيقاع.

وده بيقود لسؤال فلسفي عن معنى الإيمان بعد انهيار النظام الاجتماعي

البرد والجنون والمقدّس

البرد في الرواية ليس طقسًا بل كيان روحي.

كل شيء يبدأ في “طوبة”، الشهر الذي تتجمّد فيه الأجساد وتختبئ الأصوات خلف النار.

الناس يشعلون المواقد كما لو يواجهون الموت نفسه.

الدفء هو الخلاص الوحيد، والنار هي الإله الصغير الذي يُبقيهم أحياء.

ومن قلب هذا البرد تنبع أشكال الجنون: زكية، عموشة، عمران.

الجنون في الرواية وعيّ بديل يرى ما لا يراه العقل.

زكية تعرف — بطريقة بدائية وغامضة — أن النظام الكوني ينهار إن لم يُعاد كل يوم دفن الجثث وسكب الرماد.

الجنون إذن بصيرة داخل الفوضى، وطقس معرفي يكشف أن العقل وحده لا يحمي العالم.

العناوين الزمنية (السحر، الفجر…) تذكّر بمواقيت الصلاة، فيمتزج المقدس باليومي.

فالعجن، النفخ، الغسل، النداء كلها صلوات أرضية لا تُقال بالألفاظ بل تُؤدى بالأيدي.

المقدّس هنا لا يُستعار من الدين بل يُخلق من التكرار، من الإخلاص للفعل

اللغة والزمن البطيء

اللغة اهم ما يميز الرواية .

إيقاعها بطيء كأنها تمشي في الطين، لكنها نابضة بالحياة.

الجمل طويلة مشبعة بالفعل: «نَفخت النار، عطست، عجنت، سقت الماء»، تتوالى كأنها أنفاس بشر في برد الليل.

الفصحى تتجاور مع اللسان الشعبي لتكوّن لغة ثالثة حسّية: تسمع فيها حفيف الجمر، رائحة الخبز، وارتجاف الأجساد.

الإيقاع البطيء الذي قد يربك القارئ هو مقصود — فالقارئ مدعو لأن يعيش بطء الزمن نفسه، وأن يشارك في الطقس لا في القراءة فقط.

الرموز الكبرى

رموز الرواية واضحة ومتكررة داخلها:

الماء رمز الزمن الجاري والخصب؛ النار رمز البقاء والمقاومة؛ التراب أصل الخلق ومادة الدفن؛ البرد هو العدم؛ الطيور أرواح معلقة بين العالمين.

كلها عناصر تشتغل في بنية واحدة: دورة الخلق والفناء.

تظهر هذه الرموز في كل فصل تقريبًا — في إشعال الموقد، في غسل الجسد بالماء البارد، في دفن الموتى بالتراب، وفي مراقبة الطيور التي تحلّق فوق الحقول.

كلها تؤكد أن البقاء مرهون بالتكرار؛ أن الإنسان لا يعيش لأنه قوي، بل لأنه يعيد ما فعله بالأمس كي يمنع الفناء من الدخول.

الهشاشة التي تعنون الرواية شرط الخلق، فالذي يُعاد يولد من جديد، حتى لو كان مكسورًا

فلسفة الزمن

في سيرة هشّة ليوم عادي لا يتقدّم الزمن خطوة واحدة. كل شيء يدور في حلقة مكتملة: يبدأ في البرد وينتهي به. لكن هذا الدوران لا يعني الجمود، بل البقاء. اليوم يعيد خلق نفسه ليحفظ الحياة. الزمن في الرواية ليس تاريخًا الكاتب يجعل القارئ يشعر بالوقت وتوتراته . البطء إذًا فلسفة حياة: لا مواجهة للعدم إلا بالاستمرار في الفعل ذاته كل صباح

اليوم كأبدٍ مصغّر

حين تنتهي الرواية لا نجد ختامًا بل عودة إلى البداية.

الليل ينزل، وسورية تنفخ الرماد لتشعل النار من جديد.

الكون يستعد لدورته التالية.

الكاتب لا يقدّم خلاصًا بل إيقاعًا أبديًا من الولادة والمحو.

في هذا العالم، لا أحد ينتصر على الزمن، لكن الجميع ينجون بالطقس، بالتكرار، بالهشاشة نفسها.

سيرة هشّة ليوم عادي ليست عن شخصيات أو قرية، بل عن الإنسان وهو يحاول، وسط البرد والظلمة، أن يُشعل شعلةً واحدة كي لا ينطفئ العالم.

كل صباح هو بعثٌ صغير، وكل عجن للعيش فعل خلق جديد.

وهكذا تتحول الهشاشة في نهاية النص إلى حكمة:

أن ما يُعاد لا يفنى،

وأن اليوم، مهما كان عاديًا، هو الأبد الوحيد الممكن.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

روائية مصرية