هل القهر هو قَدَر الفرد المحتوم مهما حاول وفَعَل وقاوم؟

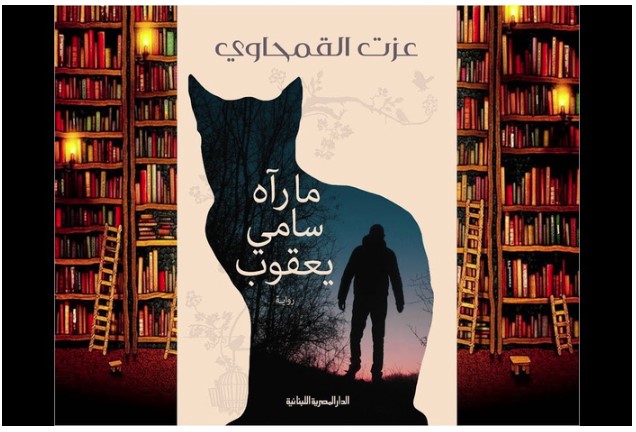

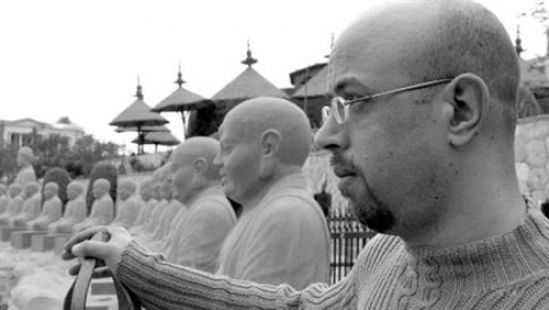

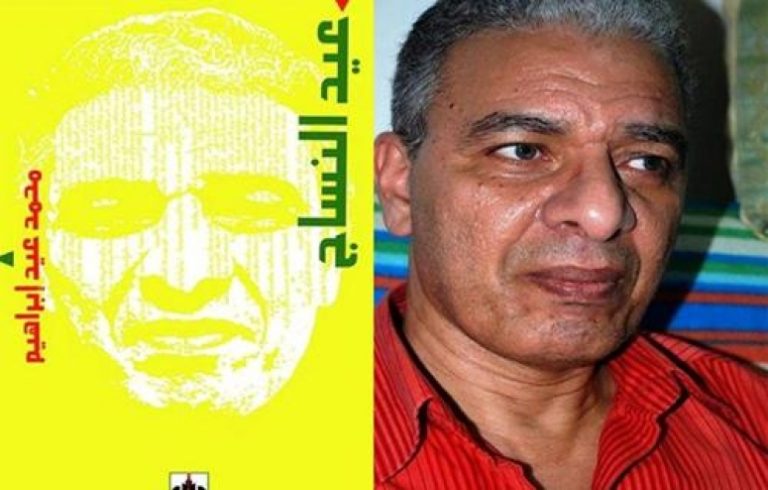

قد يصلح هذا التساؤل مدخلًا لرواية “ما رآه سامي يعقوب” لعزت القمحاوي، والصادرة عن دار المصرية اللبنانية عام 2019.

الرواية التي لا يتجاوز عدد صفحاتها الـ132 تدور في مدة زمنية قد لا تتجاوز النصف ساعة. إنه الوقت الذي ينتظر فيه البطل حبيبته فريدة لتأذن له بالصعود إلى شقتها ليقضيا الوقت معًا بصحبه الحب وحده.

في ذلك الوقت القصير نسبيًّا، والذي يتسلى فيه سامي يعقوب بمشاهدة قطين (ذكر وأنثى) يتبادلان الغرام، ينسرب خطين زمنيين آخرين، واحد طويل يسرد حياة وذكريات البطل منذ طفولته وحتى الوقت الراهن، وعلاقته بأمه وأبيه وشقيقه وزملاء الجامعة والعمل؛ والآخر قصير، وهو قصة حبه لفريدة؛ متى قابلها، وكيف أحبها، وخصوصية وتفرد علاقتهما الجنسيَّة، التي هي في عمقها علاقة تواصل روحيّ.

من هنا نستطيع القول أن “ما رآه سامي يعقوب” ليس هو مشهد القطين ذاك، بل هو الحياة بكل تفاصيلها. لذا قد تكون المفارقة، حين نستعيد بداية الرواية، وتحديدًا المشهد الأول الذي نتقابل فيه مع بطل هاديء، مُسالِم، قد يبدو ساذج، تحتل وجهه ابتسامة عريضة يستقبل بها المارة من حوله، مفعم عن آخره بطاقات من الأمل وحُب الحياة. لنكتشف – لاحقًا – أن ما رآه في حياته كفيل بأن يجعله آخر لا يمت لهذا الشخص بصِلة.

سامي يعقوب هو ابن المهندس المصري صبري يعقوب، والطبيبة الألمانية أليس شتاينماير، الذي يمتلك طاقة روحيَّة هائلة تجعله قادرًا على رؤية المستقبل قبل أن يَحدُث، فكل شيء يراه سلفًا، وهو الطفل المبتسم دومًا مهما يجور عليه أقرانه في المدرسة. تلك المَلَكات والمواهب الخاصة جدًّا، والتي تدل على شفافية روحيَّة وصِدق إنساني، وصلابة شخصيَّة، مكَّنَته من تجاوز مِحَن عديدة متتالية (على الرغم من تآكل ابتسامته مع الوقت)، بداية من الشجارات المستمرة للأبوين، مرورًا برحيل الأم بصحبة شقيقه الوحيد إلى المانيا، ثم موت الأب، ومن بعده الأم، وأخيرًا الشقيق. بل ومكَّنَته – بعد أن مر بكل ما سبق – من إيجاد مكان في قلبه يتسع لحب فريدة، حب يحتله ويتملك كل ذره فيه، ويكشف عن جوانب ومواطن جمال أخرى في شخصيته.

قد تكون الكتابة عن الثورات فخ كبير قد يقع فيه الكاتب، لكنني أرى أن القمحاوي نجا من هذا الفخ في تقديمه لثورة يناير 2011. لم يصور الروائي أو يسترسل في شعارات وهتافات، لم يرصد بدقة أحداث بعينها (باستثناء موقعة الجمل وإن خَلَت من دقائق التفاصيل). رسم الروائيّ الثورة بكلمات كانت هي إطارها العام دونما إطناب وإفاضة مثل: “تكرر سقوط الشباب، معنويات الجميع تتداعى، تحول الناس إلى حشرات مذعورة تنقل في أرجلها لقاح الخوف أينما تحركت”.

الثورة هنا، نقرأها من خلال بريق الأمل ثم خفوت جذوته في قلب سامي يعقوب. وقد جسَّدها الروائي في حالة نفسيَّة، شعوريَّة، وجدانيَّة، متمثلة في تجربة شخصيَّة للبطل، تحيلنا بالنهاية إلى حالة عامة وتجربة عامة، خاصة بشعب كامل.

في الرواية، تبدأ الإرهاصات الحقيقية للثورة منذ عام 2008، ثم في 2011 تبرز الدعوات للتظاهر، يتشكك البطل في درجة نجاحها أو تحقُّقها على أرض الواقع، لكن تنجح التظاهرات، ويستنشق “رائحة الأمل” في مصر التي تتغير، وفي ميدان التحريرالذي يَجْمَعُ كل أطياف المجتمع على اختلافاتهم في لُحمةٍ تامة، لكن ينتهي كل شيء بموقعة الجمل التي يُقتَل فيها شقيقه يوسف، القادم من ألمانيا – كي يكون بجواره في تلك الفترة – بيد قناص مجهول.

يُقتَل شقيقه الوحيد في ذات اليوم الذي تكون علاقتهما فيه في أفضل حالاتها، في اليوم الذي تَعَرَّف فيه عليه بشكل حقيقيّ وكأنه يراه ويعرفه لأول مرة، يفقده يوم أن يبدأ بالتعافي من ألم الفقد المتتالي؛ يوم أن يودع وحدته، يفقده للأبد، وكأن موته تجسيد للأمل المُجهَض الذي بَرَقَ أمام عينيه متمثلًا في الحلم برخاء العيش والحرية والعدالة الإجتماعية، ثم تبخُّره! لكن يتجدد الأمل بعد ثلاث سنوات وخمسة أشهر ويوم واحد من قضاء الأخ، بظهور فريدة في فضاءه الخالي.

فريدة الأرملة، الأم لطفلتين، الراضية، المبتسمة رغم جُملة الظروف السيئة، والتي تشبهه على نحو مذهل، ولا تقل شخصيتها جمالًا عنه، إنها نصفه الآخر، سقف متعته، وانسجام قلَّما يحدث .. وأخيرًا يكتمل. لكن حتى هذه العلاقة تظل محكومة بالقهر والحصار وسطوة الظروف، فحماتها تحذرها من عواقب الزواج من ثانٍ، أما هو فيظل خائف من انفضاح أمرهما بسبب طبقات من الذعر والخوف ظلَّت تترسب بداخله بتأثير الأحداث التي مرَّ بها.

في تلك العلاقة الفريدة، نجد التأثير الساحر للحب على شخصيَّة سامي، فيصالحه على القطط التي لديه مشكلة نفسيَّة تجاهها، على الرغم من أنه يتفاهم مع الحيوانات والطيور والحشرات بأسهل مما استطاع مع البشر، ويعيده لابتسامته، ويكشف له الأغوار السحيقة لذاته.

تنتهي الرواية بمفاجأة غير متوقعة، سخيفة وثقيلة، فالبطل تنقض عليه الشرطة بتهمة التقاط صور لمكانٍ يُحظَر التقاط الصور له (لا نعرف كنهه تحديدًا، وهل هو مقر لوزارة، أو منشأة عسكرية)، ولا يتركه المُحقِّق إلا بعد التأكُّد من أنه كان بالفعل يلتقط الصور للقطين، ولا يكتفي بمسحها من ذاكرة الموبايل، ولكنه يهدده بقضية وهمية بتاريخ 2 فبراير 2011 في مكان لم يذهب إليه من قبل، ليتجلَّى ذلك التاريخ ثانية أمام عيني البطل، اليوم المفصليّ، يوم تبدد الأمل/الحلم، يوم ضياع شقيقه حاملًا معه الحلم بمصر جديدة، تتغيَّر وتنتفض.

يكتشف سامي أنه أثناء تحفظهم على موبايله، هاتفته فريدة، وتجوس في ذهنه الهواجس وتضطرم، هل ردوا عليها؟ هل احتفظوا برقمها، وبأرقام صديقاتها المحفوظة على جهازه؟ هل وُضِع هاتفه تحت المراقبة منذ تلك اللحظة؟

الدولة البوليسية حاضرة بقوة في الرواية وهي مصدر القهر والحصار، يصورها الروائيّ وكأنها لعنة تلاحق عائلة يعقوب، فالجد الباشا الذي كان وزيرًا ناجحًا لعدَّة دورات، أُلصِقَت به تُهَم الفساد بعد ثورة 1952، والأب الذي حارب من أجل استرداد سمعة والده المُهدَرَة يُلقَى القبض عليه بلا جريرة ويموت في محبسه مع التلميح بتعرضه للتعذيب، والحفيد يُلقى القبض عليه في مشهد هزليّ، ويتم تهديده بقضيَّة ملفقة، ولا يفوتنا الأخ الذي تحوَّل بقدرة قادر، في الأبواق الحكومية الإعلامية، إلى جاسوس يهودي مندس في “نكسة يناير”.

لكن، وبرغم كل ذلك يظل الأمل قائمًا، رغم ضياعه بالفقد المتكرر، وبالثورة المُجهَضَة، وبعدم القدرة على إتمام الزواج من الحبيبة، بل أن الرواية غير محددة النهاية تنتهي به وبجميل التوقعات حين تُرسِل لنا بشارة أو أمل في أن سامي قد لا يستسلم للقهر والحصار، وقد يرد على مكالماتها، وقد تستمر قصتهما تتحدى الخوف والاستسلام والانسحاب.

في الواقع، لم يغادر الأمل الرواية حتى في أصعب لحظات الحبيبين، فالجنس بينهما ما كان سوى تشبُّث بالحياة ورغبة مستميتة فيها، ومِن ثمَّ تَعَلُّق بالأمل. وفريدة نراها تمتثل لتهديدات حماتها ليس كُرهًا أو خوفًا، ولكن برضا تام، ربما ثقة منها في تَغَيُّر الظروف لصالحها يومًا .. أي أنها تعيش على الأمل. كما أن والد سامي عاش ثلاثة وثلاثين عامًا على أمل وحيد، هو رفع الظلم عن والده سالم يعقوب، وبالفعل بعد تلك السنوات وخمسة وثلاثين دعوى، يأتي الإنتصار، ويتم رد شرف الأب بحُكم المحكمة.

يبدو الموت هاجسًا لدى الروائيّ، فنرى وفاة الأم، ومن بعده الأب، ثم الأخ، بالإضافة لاستشهاد زملاء الميدان في ثورة يناير. مع الإحتفاظ بالحديث عن الروح الخالدة، وكأنها الأمل الوحيد في البقاء، حتى دونما جسد.

لا نلمس أثر الصداقة في حياة سامي، لكن في المقابل نجد حياة فريدة مُفعمة بصداقات حقيقيَّة وعميقة وداعمة لأقصى حد. أيضًا نجد أن الأم تُمثِّل ذكرى جميلة في حياة فريدة، لكنها ليست ذكرى حلوة في حياة سامي؛ هو لا يكرهها، لكنه لم يتعلق بها، حيث أنها كانت جامدة المشاعر، لم تُقدِّره، ولم تكن بالأم الحنون، حتى أنه تمنى أن تكون والدته زوجة حارس العقار. وحينما واتته فرصة الإختيار بين الأب والأم، آثر المكوث مع والده ولم يسافر معها.

تكررت كلمة “العَرض” في الرواية بشكل لافت. وقد جسدت معنيين مختلفين، فجاءت في طفولته بمعنى اللهو، حيث كان جماله في تكراره. لكن عندما نضج وأدرك أن هناك شر في الحياة، أصبح التكرار مؤلمًا وليس بخفة وسهولة تكرار السابق. بمعنى أنه في الطفولة، تكون الحياة أبدية والموت بعيد، ثم حينما ندرك المسألة، نرى الموت قريب، مع صعوبة أواستحالة التغيير، وكأن الحياة و”اختياراتنا” مسألة جبريَّة محضة.

رأى سامي الدنيا، وخَبُرَ الأمل، القهر، الحب، السعادة، الحزن. وبالتبعيَّة، ما رأيناه نحن من خلال تلك الشخصيَّة، منمنمات لا حصر لها من تفاصيل دقيقة، صَنَعَت في النهاية لوحة هائلة لتلك الحياة التي رآها البطل وعايشها، لوحة حيَّة متحركة، شديدة الثراء، وصادمة حد الوجع. لكنها رغم كل شيء، احتفظت بالأمل حتى النهاية.