عبد الله العقيبي

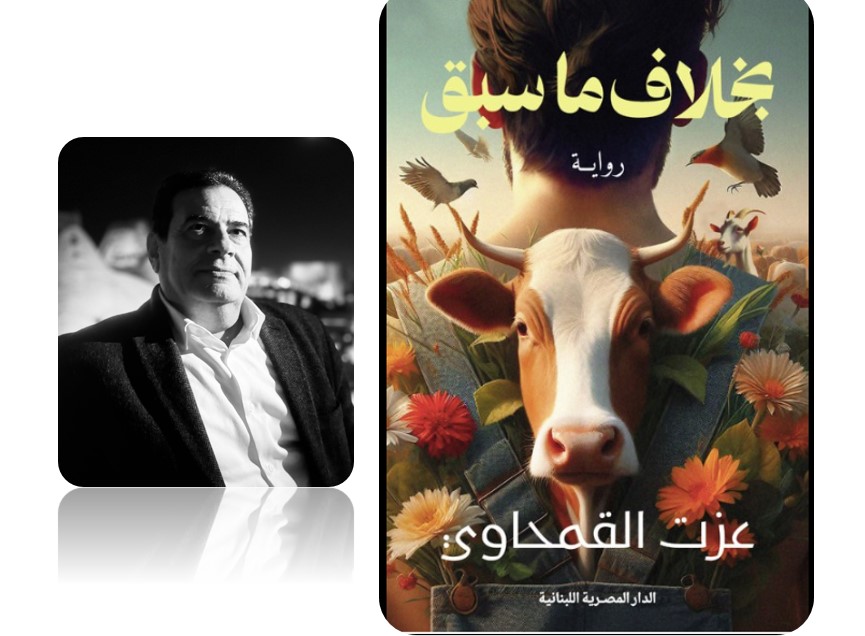

منذ بدايته الروائية، ظهر عزت القمحاوي ككاتب يُجيد الإصغاء للظلال. ظلال الماضي، وظلال الحاضر، وظلال اللغة أيضًا، كأنه روائي جاء من ضفة تأملية في السرد العربي، متحررًا بذكاء واتزان من ضغط الأحداث الكبرى، نحو مساحات أرحب من التجربة الإنسانية اليومية، بما تحمله من دقة ملاحظة، وحساسية لغوية، وتوتر دائم بين التذكر والنسيان، وبين الصورة وطيفها. لقد اتّخذ من الرواية معبرًا لفهم الذات لا للوعظ، واستثمرها كأداة جمالية لفهم العالم عبر الجسد والمكان واللغة.

القمحاوي الذي بدأ مسيرته من الصحافة الثقافية، لم يكتب الرواية بوصفها قصة صحفية، بل بوصفها انزياحًا، يحفر فيها بعيدًا عن الانفعالات اللحظية أو المباشرة السياسية، حتى عندما تحضر الرمزيات والوقائع الكبرى، فإنها تأتي مصفّاة عبر وعي سردي وجمالي، يحولها إلى تجربة إنسانية مركبة، لا حكاية تقريرية. في روايته اللافتة “بيت الديب”، على سبيل المثال، جسّد القمحاوي العالم بوصفه بيتًا واحدًا، وجغرافيا مقترحة، يتقاطع فيها الوجود السياسي والطبقي مع الحياة اليومية بانكساراتها، دون شعارات رنانة، ولا بيانات فكرية مدوية.

ما يميّز مشروع عزت القمحاوي الروائي هو اشتغاله العميق على اللغة، اللغة التي تبدو في نصوصه أقرب إلى الزجاج الشفاف، الذي يشف عن المضمون دون أن يحجبه تمامًا أو يزخرفه بمبالغة، وفي الوقت ذاته لا تنسى لغته أن تحتفي بنفسها، فهي تشبه الماء الذي يسيل بين السطور. وكذلك يفعل في أعماله غير الروائية مثل كتابه الرائع “الأيك في المباهج والأحزان”، الذي قاوم من خلاله ضغط لغة الصحافة على واقعه كأديب وفنان، يتنفس من خلال اللغة، لذلك سنجد لديه وبوضوح مستويات جمالية متناسقة على هيئة هارموني متجانس، بين الحسي والتأملي، بين السرد بوصفه بنية وبين اللغة ككائن ديناميكي متفاعل معها.

تظهر أيضًا في أعمال القمحاوي مفارقة محببة، فهو كاتب ينتمي إلى الحداثة من حيث الرؤية والتكوين الفكري، لكنه لا يتخلى عن البنية التقليدية للبناء الروائي إلا نادرًا، وكأنه يفضل أن يُخلخل المعمار الروائي من الداخل لا عبر الثورة على بنائه القار. وهذا ما يظهر في روايات مثل روايته الأولى “مدينة اللذة” التي بشرت بكاتب يعرف موقعه تمامًا من السرد الحديث، وكذلك من التراث السردي المحمل بالأسطورة والخرافة واللغة الرصينة.

لقد أسس عزت القمحاوي عبر مجمل رواياته مشروعًا سرديًا يتأرجح بين الرؤية الشعرية للعالم وبين البنية المحكمة للرواية، وبين الحكاية وظلالها، مما يجعل أعماله مرشحة دومًا لأن تُقرأ على أكثر من مستوى، مرة بوصفها نصوصًا حسية، ومرة كمساحات صامتة تُقرأ بما وراء اللغة، أو بما بعد الحكاية.

مع رواية “بخلاف ما سبق”، آخر رواياته، والتي صدرت عن الدار المصرية اللبنانية في مطلع ٢٠٢٥، دخل القمحاوي في منعطف سردي جديد، يلتقي فيه التأمل والاشتغال اللغوي مع ضغط الذاكرة وقلقها، فالحدود بين الراوي والبطل توشك أن تتلاشى. إنها رواية تبني شخصيةً لا تنغلق مع آخر سطر، بل تترك أثرًا كأنه لم يكتمل، تمامًا كما بدأت من أثر سابق، حيث يمكن قراءتها بوصفها فصلًا لاحقًا في سيرة كائن مأزوم، هو “سامي يعقوب”، بطل رواية “ما رآه سامي يعقوب” ٢٠١٩، أو بوصفها محاولة جديدة للقبض على ما لم يُقال، أو شيئًا مما تبقى في جراب الحاكي.

ليست كثيرة تلك الحالات في الأدب التي يعود فيها الكاتب إلى بطله الروائي بعد سنوات، لا ليكرّره، بل ليكتبه من جديد، من نقطة لاحقة في الزمن أو في النفس. من هذا الباب، تبدو رواية عزت القمحاوي الجديدة “بخلاف ما سبق” امتدادًا روحيًا وسرديًا وحكائيًا لرواية “ما رآه سامي يعقوب”. البطل نفسه، لكن ليس بذات الهيئة، ولا بذات الحساسية، وكأن الزمن لم يمر عليه وحده، بل مرّ أيضًا على اللغة، وعلى الكاتب، وعلى العالم نفسه.

هذا الخيار السردي النادر؛ أي أن تُمنح الشخصية فرصة ثانية، يعكس مسألتين متجاورتين: الأولى عدم اكتمال الحكاية، والثانية عدم اكتفاء الكاتب من الشخصية. كأن هناك دومًا شيء ناقص لم يُكتب، أو شيء تأخر عن الظهور، أو هرب من الرواية الأولى، ليُستعاد لاحقًا في عمل آخر. فلا يكون السبب مجرد وفرة مادية أو جمالية، بل انكشاف متأخر في وعي الكاتب نفسه، واعتراف ضمني بأن البطل الذي صمّمه من قبل ما يزال يمتلك فرصة حياة سردية، على الهامش أو في الأعماق.

رغم ندرة وخطورة خيار العودة إلى الشخصية نفسها (البطل) في رواية سابقة، إلا أن عزت القمحاوي لا يقدم بطلًا مستنسخًا أو مكررًا، بل بطلًا أعيد رسم شخصيته من جديد، فـ”سامي يعقوب” في الرواية الأولى كان أقرب إلى المراقب الحي، الذي يرى العالم من وراء نظارة الذات. أما في رواية “بخلاف ما سبق”، فقد أُعطي “سامي يعقوب” صوتًا جديدًا، ينطق من الداخل أكثر. كما أنه أُعطي لحظّه مختلفة تمامًا، لحظة تبدأ من اللا معقول، أو الخيال الحلمي على أقل تقدير، تنطلق نحو فضاء جغرافي جديد، فضاء أضيق من فضاء وإمكانات المدينة، لكنه قادر على استيعاب فكرة الرجوع إلى الإنسان الصافي، والقادر على التأمل وإعادة طرح الأسئلة والقضايا.

وسواء من ناحية الشخصية التي تؤرق الكاتب كإنسان بسيط ومنفلت في شعريته، أم شخصيته العامة تلك التي تضغطه كشخص مأزوم بالواقع السياسي والاجتماعي القلق، فإن الفضاء الذي نُقل إليه “سامي يعقوب” فضاء نعرفه لدى عزت القمحاوي من قبل، وكأنه يود أن يضع شخصيته الأثيرة -وذات الطابع الشخصي المبتسم على الدوام، الذي يقاوم كل شيء في حياته بحسن وجهه وجمال طلعته- في عالمه الذاتي، الذي يعرفه حق المعرفة، بتناقضات إنسانه، وبجمال أرضه، وبوحي حيوانه، ربما ليعيد اختبار سردية “سامي يعقوب”، وليجعله ينام وإياه على تخت تجربة حياتية حسية ومشتركة.

الكاتب هنا لا يستكمل القصة فقط، بل يغامر في استكمال النقص بوصفه جمالية روائية مضافة. وهذا مسار معقد، يتطلب توازنًا دقيقًا بين الوفاء للبطل القديم، وبين تحديثه على ضوء التجربة الجديدة، دون أن يسقط في فخ التكرار أو الاسترجاع، هذا جعل للروايتين إمكانية القراءة المنفصلة، وهذا طبيعي في الرواية الأولى، لكنه شاق ومحفوف بالمخاطر في الرواية الثانية.

حين يختار الكاتب عنوانًا مثل “بخلاف ما سبق”، فهو لا يعلن فقط عن تحول سردي، بل أيضًا عن مراجعة ضمنية للعالم، وللكتابة، وربما للذات نفسها. هذه الرواية الجديدة لعزت القمحاوي لا تقف فقط عند حدّ استكمال شخصية سابقة، بل تذهب أبعد من ذلك، إنها تصوغ موقفًا جماليًا معادًا بشكل دائري، قائمًا في المرة الثانية على التأمل، والتخفف، واستدراك الفائت بوصفه خام قابل للتشكيل من جديد.

الرواية لا تمضي في مسار الحدث الصارم، بل تعيد بناء الزمن من خلال لغة تعبيرية مقلقة في هدوئها، ذات نبرة داخلية، كأن البطل يكتب من باطن الماضي، لا من خلال سطحه. ينتقل القمحاوي من الحكاية إلى التأمل، ومن الشخصية إلى الموقف، دون أن يفقد خيط السرد. وكما في أعماله السابقة، تظل اللغة هي البطل الأعلى، الذي اكتسب وجوده من إطالة الإنصات للحياة وللناس، ولتقلبات العالم، ولسرعة عبور اللحظة في عمر التاريخ الإنساني على امتداده، هذه اللغة الاختزالية نفسها، هي التي أعطت للكاتب القدرة على التنقل السلس بين مختلف الأزمنة في حياة الشخصيات.

يمارس عزت لعبة الاقتصاد الجمالي، حيث الجمل قصيرة لكنها مُحمّلة بالتأويل، والفقرات متقشفة لكنها مشبعة بالأثر. في هذه الرواية، يكاد لا يحدث شيء كبير، لأن كل شيء يحدث من الداخل، ندم مؤجل، رغبة مشكوك في حقيقتها، ذاكرة تتآكل، ونزعة طفيفة نحو المصالحة. وربما كانت هذه هي الجمالية الخاصة للرواية، أنها لا تحكي لتقص رواية معينة، ذات بداية وعقدة ونهاية -رغم تحقق ذلك كبناء فني- بل تحكي لتفهم، ولتسأل وتعيد ترتيب الواقع، لتحويله إلى نقطة جديدة، بل لافتراض إمكانية ذلك، وهذا واضح تمامًا في شخصية “سامي يعقوب”، التي تفاعلت مع المكان الجديد، وأسلمت روحها له، رغم بدائيته مقارنة بالمدينة.

نجد أيضًا استخدامًا ذكيًا للثنائيات، الغائب والحاضر، القديم والحديث، الصوت والصمت، حتى الموت والحياة. فالشخصية تمشي في عالم يبدو مألوفًا للوهلة الأولى، لكنه لم يعد كما كان، تمارس الألفة دون أن تطمئن لها، وتبحث في اللغة عمّا يواسيها لا عمّا يشرحها.

جماليًا، تقف الرواية على مفترق بين الرواية الفلسفية والرواية التأملية، بين تيار الوعي الشخصي وبين الحكاية التي تقول أنها مجرد حكاية، ولا شيء وراء ذلك، لكن بقليل من التأمل سنجد أن لكل مكون سردي مقابل منطقي في الحياة نفسها، من تكوين شخصيات العمل الثانوية، وبناء خطوط طول وعرض دقيقة لجغرافيا الحكاية، وحتى مونتاج العمل وتقطيع الحكاية إلى أجزاء مرتبطة وأخرى منفصلة، كل شيء مشدود على قياس منطق الحياة والواقع، حتى الجزء اللا معقول في العمل مستخدم بشكل احترافي، لا يجعل مهمة التواطؤ مستحيلة أو غير مستساغة على المتلقي، وهذا يعود بطبيعة الحال إلى مسألتين في غاية الأهمية في مشروع عزت القمحاوي السردي، الأولى الوعي السردي العالي جدًا، من فلسفته وأهميته الوجودية، وحتى أدواته الفنية وتفصيلاته الصغيرة، أما الثانية وهي التي تمايز بين سارد وآخر، الانخراط في الحياة نفسها، ليس الحياة الاجتماعية فقط، بل الحياة كمشاهدات حسية وملامسة لجسد الحياة، لأن هذه المسألة تحديدًا تعطي النص السردي قدرة هائلة على الإقناع.

هناك موضوع آخر فيما يخص هذا النوع من الانخراط في الواقع الملموس، هو الاستيعاب، فالكاتب المنعزل قد يغنيه شعرية معينة، مثل طاقة اللغة الشعرية، وهي مزية من ميزات مشروع عزت كما ذكرنا آنفًا، لكنها لديه طاقة حية وليست معجمية فقط، هذا بسبب أن مرجعيتها الحقيقية هي ملامسة الحياة، ملامستها الحسية تحديدًا، لا الفكرية التنظيرية.

يتضح ما سبق في سرد عزت من خلال فن الإمساك بالتفاصيل، التفصيل التي توهم بأنها بلا قيمة سردية كبرى، لكنها تشكل المفتاح الجمالي الأصيل للنص، مثل الوقوف عند رائحة ما، أو العلاقة بين لون في الطبيعة وآخر في الحياة اليومية، أو التحديق في مبنى معين ومحاولة استنطاقه، أو تصرف حيوان ومحاولة تفتيته. كل هذه العناصر تعيدنا إلى الفكرة الجوهرية في إعادة كتابة “سامي يعقوب”؛ أي الرغبة في إعادة كتابة الحياة نفسها، لكن “بخلاف ما سبق”.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ناقد وشاعر سعودي