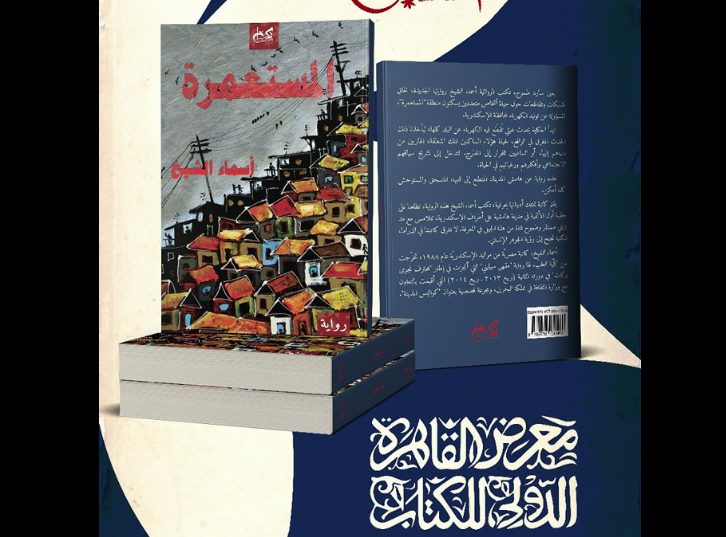

أسماء الشيخ

صائدو القراميط والأشباح

لا تزور أمي أحدا إلا نادرا. عندما يتملك مني الملل ألح عليها لنذهب إلى جدتي. ترافقني على مضض، ننتظر طويلا مواصلة متجهة إلى إدكو، حيث يسكن كل أقاربنا. تحدد ماما على الساعة التي في يدها عشر دقائق، إذا لم تظهر سيارة نعود إلى البيت، تعلو خيبة الأمل وجهي، فتحاول التسرية عني، تشير بفرح إلى ثعابين المصارف الراقصة: ”بصي … قراميط““. أكون قد رأيتها من الوهلة الأولى، وأحاول تجاهل شواربها التي تسكن كوابيسي، بينما يشجعها رقص القراميط على المزيد من الانتظار.

لاحقا عندما نصل إلى حلقة السمك في إدكو، تقف في حيرة أمام طاولة الثعابين السوداء، تحاول عبثا التمييز ما بين قراميط المزارع وقراميط المصارف، لكن بلا جدوى. وحده صاحب الطاولة من يعرف مصدرها، ولطهى صينية آمنة، عليها الاعتماد إما على ضمير الباعة، أو على الصداقات التي تربطهم بأبي؛ صداقات أخرى فشلت أو رفضت اكتسابها، واعتماد آخر على بابا يعطلها، مثل لمبة الحمام التي تنتظره بالشهور ليغيرها ثم لا تلبث أن تحترق مجددا.

في ليالي الصيف الطويلة، التي يزيدها الملل طولا، أوافق من فوري على مرافقتها إلى أي مشوار، حتى ولو بغرض البحث عن شبح، ميت، عفريت أو أيما كانت تراه نساء المستعمرة، يهيم في منازلهن، ويحفزهن على حفظ قصار السور، حتى لو رفضت كانت لتسحبني من يدي لأرافقها عنوة، فهي لا تحتمل انتقادات بابا موزعة على نسختين؛ لسانه ولساني.

عاد أبي مرحا من تمشية الغروب التي اقتنصها منفردا بعيدا عنا وعن وردية الظهر المملة، دخل من فوره المطبخ حيث فعصت ماما لتوها شبحا يشبهني، كان يغني للفول الساخن: ”إن خلص الفول أنا مش مسؤول“، وقد تمكن من اصطياد عربته المتجولة عند مدخل المحطة، فحصل على وش القدر. صدح غناءه وكلماته في صراخ مدو، وتساءلت عن السبب الذي يحفز أبواي على الصراخ كلما اقترب أحدهما من المطبخ. نظر إلينا في ملابس الخروج قائلا: ”والعشا؟“. لم أكن جائعة، لكنني آكل ما يعده في أي وقت ومكان. سحبتني أمي من يدي، ولم تترك لي مجالا للتراجع. قالت: ”هنجيب بكرتين خيط بسرعة، خلي بالك من العيال“.

لم نذهب إلى عمارة طنط هدى عبر الشارع الطويل الذي تأمرني ألا أسلك غيره. يمتد الشارع من أول شريط القطار على الطريق العمومي، وصولا إلى البحر، تكشفه نوافذ شقتنا أمام نظرها. تذيب شمس الصيف الحارقة الأسفلت المكشوف، ويرهقني امتداده، فأخالف أمرها، وأهرب نحو ظلال الحواري الجانبية. عندما رأتني يوما عائدة من بينها، أخافتني من مرسيدس الذي يتجول فيها. مرسيدس، هو العامل الذي ينظف سلالم المساكن وشارعها الوحيد، تنفر منه ماما، ووصتني بالصراخ إن حاول الاقتراب منى. في حكايات بابا، هو رجل أخر غير الشرير الذي يؤذي البنات، رجل مكافح، على الرغم من إصابته وتسريحه من مصنعه، لم يستسلم للجلوس في المنزل، ولم يتخل عن عفريتة راكتا. حينها ظننت أن لكل كبير عفريت، تطلق ماما على عفريتها الولد في الجلباب الأبيض، ويطلق مرسيدس على عفريته راكتا. حتى فهمت لاحقا أن راكتا هو اسم مصنع الورق القريب، وأن الزي التي يغلف به مرسيدس نفسه، يسمونه العفريتة.

اختصرت أمي طريقنا عبر السير في الحواري الجانبية. ولم أفهم لماذا تأمرني بأمر وتخالفه هي.

كانت تلك زيارتي الأولى لمنزل طنط هدى، زميلة أمي بمكتب الإدارة في مدرستنا، تعلق قطع مطبخ مهترئة بملابسها، ظننتها جزء من زيها، أو ربما من جسدها، لكن أمي تؤكد أنها فقط تسهو عن نزعها؛ لأن عملها بالمطبخ لا ينتهي. تصورت بيتها مطبخ كبير من وصف أمي، وعندما أجلستنا في صالونها المذهب، وجدته نسخة من منزلنا، المطبخ في مواجهة باب الشقة، الحمام الصغير إلى جواره حيث يفترض أن أرى عفريت الولد في جلبابه الأبيض، وحتى المكرمية التريكو المعلق عليها ورد صناعي، كانت باهتة مثل مكرميتنا.

غابت طنط في المطبخ وجلست في ملل أفكر في طبق الفول الذي تخليت عنه. كل النوافذ والشرفات مغلقة، والجو معبق بروائح طعام خانقة، تحرك أمي كفها أمام أنفها وتهمس: ”إيه الكتمة دي“، عادت طنط حاملة حقيبة من الخيوط في يد، وبالأخرى صينية عليها فاثنا التفاح الأحمر، مشروبي المفضل الذي أشربه في كؤوس أخرجها من النيش خلسة، وأتظاهر أنني بطلة فيلم أجنبي، تحتسي خمرا، وتقول في صحتك.

في المستعمرة لا نحصل على أي شيء بسهولة، لا يوجد من يبيع الخبز أو الدواء أو الملابس، لكن يمكننا شراء تشكيلة متنوعة من خيوط التريكو والكروشيه من طنط هدى، تجلبهم من البوصيلي، قريتها الواقعة بين إدكو ورشيد. اعتادت ماما ورفيقات المكتب على الشراء منها، وقضاء فترات الصباح في مشاركة الغرز الناجحة ومعرفة أخبار المستعمرة، وقد ظنت ماما أن الكلام عن العفاريت في صالة منزلها، سيكون ببساطة السؤال عن وصفة ناجحة لطهي الكفتة، حتى جلسنا أمامها، وطنط هدى لا تجيب. تعرض خيوطها محددة سعرين لكل بكرة؛ واحد أصلي وآخر: ”عشان خاطرك بس“، ردت ماما محرجة: ”لا مؤاخذة شكلنا صحيناكم من النوم“، فقالت طنط: ”لاء، ده أنا حتى قاعدة لوحدي، العيال بيجيبوا التموين مع أبوهم، عاوزة كام بكرة؟“، ردت ماما: ”لاء، النوع ده بيعمل وبر“، مع إصرار أمي على عدم التورط في الشراء، أصرت طنط على البيع، أخذتها إلى حجرة بالداخل لتريها الأصناف الأغلى، وجلست بمفردي أنتظرهم.

بالرغم من إغلاق كافة النوافذ، ما زالت ضوضاء المحطة صاخبة، تصاعدت حدتها على خلاف العادة، ثم صم أذني صوت انفجار مدوي، تبعه انقطاع تام في الكهرباء. مددت ذراعي أتحسس المقاعد. ظهرت بقعة ضوء خافتة بالقرب من الحمام الصغير، ناديت: ”ماما“ ولم يخرج لي صوت، اتسعت بقعة الضوء، أود لو أجري وجسدي مشلول، حاولت أن أغمض، لكن بصري بقي منجذبا إلى النور، رُسِم بداخله ظل ولد، ميزت رأسه وكتفه. قالت طنط إنها في البيت بمفردها، فمن يكون هذا؟ هل هو أحد أبنائها؟ ربما نسيه أبوه وذهب من دونه، ربما استيقظ من النوم على صوت الانفجار، وربما خائفا مثلي، لماذا يرتعد ظله؟ وما مصدر الضوء؟ هل هو عفريت الولد حقا ولا تتوهم أمي كما يصفها بابا؟ هل هو شبيهتي؟ أم أن هناك عفريتة تسمى راكتا وكذب أبي ليطمئنني؟

أنقذتني طنط هدى، جاءت تهرول بشمعة عبر الممر، وذاب ظل الولد بين ظلالها وظلال ماما، فتحتْ النافذة مذعورة، ونادت علي جارتها: ”ماتعرفيش إيه اللي حصل؟“، ردت الجارة: ”أبدا، لسه ماحدش عارف“. انضممت إليهم مرتعدة، غرقت المستعمرة في ظلام مقبض، لا ضوء سوى شموع متناثرة تطل من النوافذ.

من دون ضوضاء المحطة، بدت المستعمرة ميتة. تجنبت النظر نحو الحمام الصغير، وأمسكتُ يد ماما وهي تقول: ”لازم أروح للعيال، أكيد الباشمهندس هينزل يشوف اللي حصل“. أصرت طنط أن تأخذ أمي بكرتين خيط، قائلة: ”أومال كنتي جايه ليه؟!“، ولم تستطع التملص من إلحاحها.

٣

إظلام تام

وصل أتوبيس الشركة القادم من إدكو بعدما انقضى صوت الانفجار المدوي بدقائق، ركن عباس حافلته إلى مكانها المعتاد أمام بوابة المحطة، منذ بداية الرحلة وهو يشم رائحة عطنة لا يميز مصدرها، لم يتأفف منها سواه طوال الطريق، حتى شك أنها خارجة من أنفه، أغمض واستسلم إلى عتمته الداخلية ، يكره ذلك الطريق ؛ مطباته وإيقاع ركابه المتراخي، استعد لتلقي تعليقاتهم البائتة عن قسوة قلبه، يلومونه كأنه المسؤول عن التمييز الذي تعاملهم به الشركة، هو مأمور بتركهم على مدخل المحطة، بينما كمال، سائق أتوبيس الإسكندرية، مسموح لحافلته بالدخول إلى المساكن. فاز كمال بلقب السكرة، لأن الإدارة جعلت منه البطل الذي يرحم أبناء الإسكندرية المودرن من السير عبر الشارع الطويل.

أطبق عباس بيديه حول صدره رافعا الجدار الحاجز الذي يفصله عنهم، كل ما خارج تلك الحافلة لا يعنيه، طال انتظاره لنزول الركاب، ولم يسمع لهم صوت، استدار نحوهم فوجدهم تماثيل صامتة، نظر أمامه وصدمته العتمة المقبضة كأنها هبطت للتو على رأسه.

نزل القادمون للعمل في وردية الليل ثقالا. قبل دقائق، كان أكبر همهم هو تدبير مخبأ في الحواري الضيقة بين حاويات المحطة، يمكنهم من اختلاس قيلولات متفرقة، يقتلون بها الليل الطويل، تملكهم الفزع من كردون الأمن المحيط بالبوابة، يعرفون بوجود وحدة الأمن المركزي في المحطة، يذكرهم بها رئيس القطاع أثناء مروره المفاجئ الذي يتطلب الاستعداد له أسابيع من دهان الأرصفة، يصرخ بصوته الجهوري: ”دي منشأة هامة“، ويصيبهم الدوار.

هم معتادون على وجود العساكر، عيون تلاحقهم أينما حلوا، قابعة داخل ثكنات المراقبة، متناثرة أعلى السور المحيط بالشركة والمساكن. حتى في أوقات الراحة، لا يغادر العسكري مقر التدريب الذي يعلو جراج سيارة الإسعاف. الليلة ، تنزل عليهم عساكر السماء، رأوا للعيون أجسادا، تمنعهم من دخول المحطة، حمل أحد المجندين كشافا، وانكفأ على دفتر الحضور والانصراف، لا يعرفون إن كان رضوانا أم مالكا.

تملك الفضول المهندس أول خميس خرابة، الملل هو رفيقه الدائم في العمل، وفي غيابه تحدث كل الإثارة، أوقع اللوم على زوجته، عائشة هي من أجبرته اليوم على الإجازة الاعتيادية، فلابد أن يتذوق محشي أمها وإلا حشت أيامه بالعتاب. حاول الدخول ليطالع ما يستدعي كل تلك الإجراءات الاستثنائية، منعه العسكري حيث لم يجد اسمه في كشف وردية الليل، أزاحه بيده، وأوشك خرابة على الاشتباك معه، لكن سيد حارس البوابة سحبه بعيدا، دس خميس في يده جنيها، وهمس سيد في أذنه بالخبر.

عاد خميس إلى الأتوبيس، وأعلنه على الملأ مجانا، وقع انفجار في المحطة منذ قليل، وانقطعت الكهرباء عن المنطقة بأكملها. حل على الأتوبيس صمت، وهرعت السيدات نحو النوافذ، لا يعلمن عما تفتش عيونهن، كل شيء غارقا في الظلمة. لم يتهدم مبنى ولا يوجد أثر لحريق. بينما الجميع منشغل بحل اللغز، فتشت وفاء، زوجة المهندس صلاح وصفي، عن سيارة الإسعاف، ميزتها مركونة في موقفها. إذا اختبرت الحياة في المستعمرة، كما عاشتها وفاء، ستعرف أنه بالقليل من الحيلة يمكن استغلال سيارة الإسعاف كعربة ملاكى، تدّعي أحيانا حاجة أحد أبنائها لزيارة طبيب، ويسمح لها رؤساء الورادي بالخروج بها، تشتري حاجاتها من المندرة، وتنتقي الخضار للسائق، الذي يرحب مثلها برحلات التسوق.

عرفت من وجود الإسعاف كما هي في موقعها، أن لا شيء خطير قد حدث، وحدها من سمعت المبالغة في صوت خميس، وفكرت أنه إذا طال الصمت أكثر من ذلك، سيخسرون التوصيلة المجانية، قرصت فخذ عبد الرحمن أصغر أبنائها؛ فاستيقظ فزعا من نومه، وملأ صراخه الأتوبيس، حينها انتبه الجميع للذعر، وقرروا أنه رد الفعل المناسب، انتقلت عدوى البكاء إلى من استيقظ من الأطفال، لم تتمالك الأمهات أعصابهن، وتعالت صيحاتهن في الصغار ليصمتوا، وبعد أن سيطر المزاج الخائف على الأتوبيس، عادت وفاء إلى مقعدها في هدوء.

طلب خميس من عباس ألا يترك النساء هكذا في عراء المحطة. ظن عباس أن خميس يأمره، ورفض الأمر رفضا قاطعا، فكر في الحوافز التي سيخسرها إذا علمت الإدارة أنه خالف الأوامر، قال عباس إن المهندس مهندس على نفسه فقط، ولا يحق له أمر السائقين، كبرت الكلمة في رأس خميس، وتحول رجاؤه إلى أمر، واشتبك الاثنان في صراع السلطة الذي لا ينقطع ذكره عن المستعمرة.

نظرت فرح إلى الفوضى من حولها، وزفرت في ضيق. تزوجت حديثا، وانتقلت إلى المستعمرة منذ عدة شهور، تجاور المساكن قريتها، لكن الشارع الطويل بث في نفسها شعور المهاجر إلى قارة جديدة، صارت كل المشاوير صعبة، لم يعد السير على الأقدام كافيا لتتنقل كما اعتادت. تخنقها البلوزة الستان التى ترتديها، أصرت أمها على مجموعة منه متعددة الألوان، متحججة بأن نسيجه اللامع يغلف العروس مثل الكرملة، ومنع الستان كل منافذ الهواء عن جلدها. حاولت الانشغال عن العرق الذي تسبح فيه بالنظر إلى القمر، فلم يزدها إلا ضيقا، هو الآخر محاط بهالات تخنق نوره المكتمل. غنت له في صغرها مع بنات عمومتها: ”يا بنات الحور، سيبوا القمر، القمر مخنوق، ما دناش خبر“. توقف الغناء المشترك مع عاصفة المراهقة، وحلت الغيرة مكانه. تخيلت البانيو القابع في حمامها ممتلئ بالمياه والشامبو الذي يصنع رغوة ملحمية، والتمست لهن الأعذار، عندما علمن بزواجها في المستعمرة، حسدنها على جيرة البحر، فما بالك لو علموا بوجود بحرها الخاص في الحمام. تنجح فرح أحيانا في الاحتماء بين ثنايا عقلها الناعمة، وتتوه أحيانا بين ثناياه الوعرة. حملت حقيبتها الخفيفة، ونزلت، استنشقت الهواء، ودخل لزجا إلى رئتيها. أغسطس اللعين له باب مفتوح على جهنم.

رمقت وفاء جدال الرجلين بنفاد صبر، بينها وبين الجدالات العقيمة ألفة، لأنها أم لعشرة ذكور. تعلمت مع الوقت أن تجعل من زوجها، بابا كما تناديه، بطاقة ترهيب تستخدمها عند الحاجة، أخرجت نصف جسدها عبر نافذة الحافلة العريضة، تبحث عن بابا يصلح لإخافة الرجلين، نادت على أقرب عسكري لمحته، ترجته أن يأمر السائق بنقلهم إلى العمار.

دهس العسكري بقايا سيجارته بحذاءه الميري، وضحك من كلمة العمار التي تلفظت بها السيدة. في رأيه، ينتهي العمار عند المندرة حيث الإسكندرية. تنفس الصعداء عندما سمع أن تكليفه سيكون بها، وظن الواسطة التي لجأ إليها قد أنقذته، وإذا به يجد نفسه في ذلك المنفى. صعد إلى الحافلة، قبض على بندقيته في آلية، فصمت الجميع لرؤيتها، أمر السائق بنقل السيدات بعيدا عن موقع الحادث. تردد صدى جملته في الحافلة، واستمر أثرها على السيدات طويلا.

كبح خميس فضوله مؤقتا، وعاد إلى جوار زوجته، وهو يرمق عباس بنظرات الشماتة، بينما يدير الأخير محرك حافلته، ويسب الليلة التى لا يبدو لها أخر. عندما وصل إلى منتصف الشارع حيث التلة المطلة على العمارات الأمامية، حلف أنه لن يتقدم شبرا أبعد من ذلك، فرمل بعنف، وتدحرجت بعض ثمرات الطماطم من حمولة عائشة، متناثرة في أنحاء الأتوبيس.

فضح ضوء كشافات الأتوبيس عتمة المساكن. لم يتوقف عباس عن الضغط على الكلاكس في غضب، غير عابئ باللحظة الاستثنائية التي أربكت الجميع. حملت السيدات حقائبهن الممتلئة بخزين الأسبوع من الخضر والفاكهة، وهن يصحن في أطفالهن الناعسين، وقد تخطى الوقت موعد نومهم بساعات، يتوعدونهم بالضرب إذا لم يتركوا مقاعدهم حالا.

سمعوا صوتا ينادي من أسفل التلة، يطلب من السائق الانتظار، رأوا شبحا يقترب هرولة من أسفل العمارة رقم ٣. أخذ عباس في الاستدارة بحافلته، وبداخله عناد صلب، يدفعه إلى تجاهل الصوت الذي بقي يرن في الصمت المطبق. ميز خميس الشبح، لم يكن سوى المهندس حسام أبو جهل رئيس الوردية، جرى خميس خلف الأتوبيس، وطرق نوافذه في عنف، وهو يقول ”أبو جهل…أبو جهل“، فرمل عباس مجددا، وود لو يدهس خميس أسفل عجلاته، خميس هو الآخر كان مرحبا بأي من تلك الحوادث الصغيرة، فقط ليزيد من ضيق عباس.

لم يكن حسام أبو جهل يحفز الشعور بالتهديد، الذي ينتاب عباس في وجود المهندسين الآخرين. جمعتهما الجيرة في إدكو قبل انتقال حسام إلى المستعمرة، ولطالما أعجبته السهولة التي يتندر بها حسام على اسم منطقتهم ”المجعرة“، وفاءا منهم لسوق الحمير الذي كان يقام فيها قديما، أما باقي المهندسين القادمين من إدكو، مثل خميس خرابة، خجلوا من أسماء عائلاتهم ومناطقهم.

صعد حسام وهو يلتقط أنفاسه بصعوبة، لم يجر لمسافة طويلة، لكن صعود التلة هرولة لا يناسب ساقه القصيرة، دهس في طريقه إلى أقرب مقعد ثمرة طماطم، ولوث حذاءه وأرضية الأتوبيس. ابتلع عباس ضيقه، فتش التابلوه عن قطعة قماش، تصلح لتنظيف الصلصة التي عصرها حسام، ولم يدر حينها أن قلب الأتوبيس حمل له مزيجا متنوعا من السوائل، عندما احتضن عباس المطب أمام قرية الستين؛ لتركب فرح، قاء أحد أبناء وفاء، تاركا هديته الصغيرة أسفل المقعد، وأمام الكنبة الأخيرة، صنعت نادية، زوجة المهندس صادق دهب، بركة عطنة من مياه السمك الذي اشترته من الحلقة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

روائية مصرية، الرواية صادرة عن الكتب خان للنشر ..معرض القاهرة للكتاب 2025