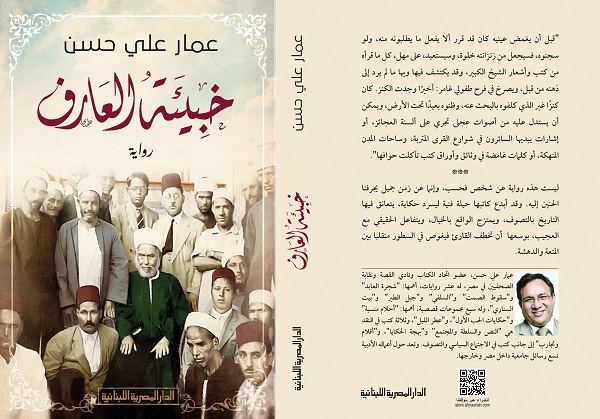

في رواية “الخيميائي” الشهيرة لـ “باولو كويلهو”، كافأ الروائي في النهاية البطل “سنتياجو” بأن ضاعف له الكنز فأصبح إثنان، أحدهم بداخله (معنويّ)، والآخر ماديّ ملموس، وبعد نحو ثلاثين عامًا، جعل الباحث والروائي المصري “عمار علي حسن”، فى روايته “خبيئة العارف” الصادرة عام 2017 عن الدار المصرية اللبنانية، بطله “خيري محفوظ” يعثر على خبيئة الكنز فقط بداخل روحه، وذلك حينما تعرَّف على نفسه، وهو في رأيي معنى أقوى وأعمق ممَّا قدمه الروائي البرازيلي، الذي أفسد المعنى العميق والحقيقي والواسع، بالزائل والزائف والدنيوي.

دائمًا وأبدًا يأتي ذلك الكشف بعد رحلة بحث مُضنية، يتعرَّض فيها الباحث عن الحقيقة لكل شيء ممكن، إذ كان ذلك الحال هو وضعُ كثير من المتصوفة العظام، وبخاصة الأوائل. تلك الرحلة من سيح في الأرض وتعلُّم وقراءة كثيفة توسع الأفق والمدارك، فتنفرج النظرة الضيقة للأشياء ولا تقتصر على الظاهر من المعاني، لتكون النهاية كشف لحقيقة الذات وللحقيقة الكونية.

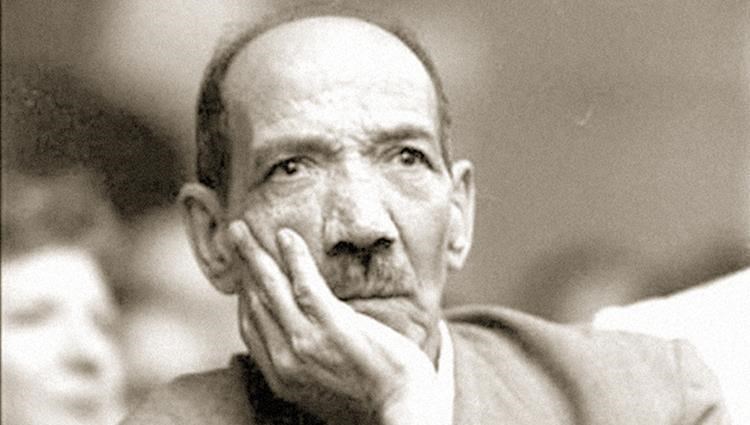

تتمحور الرواية حول شخصية صوفية مصرية، هو شيخ ومبتدع الطريقة العزميَّة “محمد ماضي أبو العزائم” الذي ولد عام 1869 في محلة أبو علي – مركز دسوق – محافظة كفر الشيخ، وتوفي عام 1937 بالقاهرة. تستعرض شذرات من حياته وتراثه القيِّم الذي خلَّفه في هيئة العديد من الكتب في التفسير، والفقه، وعلم الكلام، والتصوف، والفتاوى.

تبدأ الرواية بـ”ماهر السعدي” الموظف بالأوقاف، والذي لا يشغل فكره سوى دفينة الذهب التي يُقال أنها تعود للعصر المملوكي، وقد حدث أن رآها الشيخ “أبو العزائم” هو وبعض من مريديه حينما كانوا يحفرون عميقًا في باطن الأرض من أجل تركيب طلمبة مياه .. هذه هي الحكاية التي تناقلها الجميع من جيل لآخر، فيقرر البحث عنها – هربًا من الفقر – بمساعدة صديقه “عليوة” الذي رأى جده ذاك الكنز بعينيّ رأسه، لكن لا تدرَك الأشياء بهذه السهولة، فالكنز يتمدد فوقه مسجد ودار حضانة ودار مسنين، الخ ..، فيظل يحلم ويتكلم حتى تصل كلماته إلى مديره عن طريق الساعي، ومن مديره إلى “الجالس على الكرسي الكبير”، الذي يسعى بكل جهده لاستنباط الثروات المدفونة في باطن الأرض، وقد انتقل إليه هوس “الناس التي عضَّها الفقر، ولم تجد شيئًا فوق الأرض، فنزلوا تحتها يفتشون عن أي رزق”!

تبدأ الرواية بحيلة تتمحور حول خبيئة، لندخل إلى متن هو مزيج من الواقعيّ والخياليّ، التاريخىّ والمعاصر. “الكنز” هو بطل الروايه، فهو ما يتم البحث عنه بشكل محموم سواء من بشر عاديين، أو من السلطة ذاتها، أو من “خيرى محفوظ” الباحث المُكلَف من قِبَل القصر الكبير بالبحث والتنقيب عن أصل الحكاية، وهو “الكنز” الذي يُفَسَّر كل حين بشكل صوفي مختلف، فمرة هو الله (طبقًا لقصيدة لجلال الدين الرومي في كتابه “المثنوي”)، وأخرى هو القلب أو النفس البشريَّة “يشير إلى صدره: أحفر هنا”، وثالثة هو ما تركه الشيخ أبو العزائم من تراث ثري.

تَتَبَّع “خيري محفوظ” خُطى الشيخ “أبو العزائم”، فبدأ رحلته البحثيَّة من مسقط رأس الشيخ في محلة أبو علي، ثم البرلس، ثم القاهرة حيث درس في الأزهر، ثم إدفو، بعدها الشرقية، فالمنيا حيث كان الشيخ معلمًا في تلك المحطات الثلاث، بعدها يخرج من القُطر المصري ليتوجه صوب السودان وتحديدًا جزيرة سواكن، وينتهي بالعودة ثانية إلى مصر حيث تكون محطته الأخيرة في أسوان.

تلك النقاط التي ارتحل إليها الباحث وجابها حيث بحَث حثيثًا عن تلامذته وورثة طريقته وأقام معهم حوارات، وقرأ كم لا بأس به من كتبه، لكنه لم يصل لحقيقة الكنز، وهذا ما سوف يكتبه لاحقًا في رسالة ملحقَة بتقريره تمهيدًا لتقديمه إلى “الجالس على الكرسي الكبير”، لكن التقرير والرسالة يقعا في يد رئيس جهاز أمن السلطة، فيحجبهما ويكتب بدوره رسالة إلى “الجالس على الكرسي الكبير” ينعت فيها الباحث بأقذع التهم وأشدها وأكذبها، فيصدر الأمر بعقابه، ويتم تلفيق تهمة له تمس الشرف، فيقرر الهرب إلى صديق وزميل حضرة قديم، وعنده يبدأ بحثاً من نوع آخر بعيدًا عن الكنز، بحثًا عن الحقيقة، لينتهي به الأمر إلى اكتشاف نفسه، وخبيئة روحه.

من ضمن ما نتتبعه من سيرة الشيخ “أبو العزائم”، هو الجانب الخاص بنضاله السياسيّ وتحديدًا في السودان، حيث مكث أربعة عشر عامًا تنقَّل فيها بين سواكن وأم درمان والخرطوم، مؤلبًا الشعب ضد الحكم البريطاني، مطالبًا إياه بالثورة عليه، مؤثرًا بشكل فاعل في الجيل الذي سوف يتولى القيادة، والذي سيعوَّل عليه لاحقًا في بناء المجتمع السوداني المتحرر من قيود الاستعمار. من هنا بدأ يلفت نظر الإنجليز، الذين اعتبروا ثورته خطرًا يتفوق على خطر الثورة المهدية التي كانوا قد أخمدوها سابقًا، فالشيخ لم يكن ثائرًا سياسيًّا فقط، بل أستاذًا يرفع لواء العلم، مما دفعهم لاعادته إلى مصر.

تسلط الرواية الضوء باهرًا على ذلك الجزء الخاص بالحياة أو الجانب السياسيّ للشيخ، مؤكدة على أن الصوفية لا تهادن السلطة القمعية (أيًّا كانت؛ إحتلال أو غيره) كما وصل إلى سمع “الجالس على الكرسي الكبير” من جهاز أمنه، بل فيهم من حمل روحه فوق يده وقاوم وحارب الظلم والقهر بكل شجاعة وإقدام. كما تستعرض صراع أجهزة السلطة المختلفة، بما يتناسب مع طموحات كل منها، وما يتضاد مع مصلحة الدولة والشعب! أيضًا تنتقد الإعلام الموجه، وكيفية صناعة الفضيحة بالخوض بالباطل في سيرة أحدهم وتلويث سمعته حين الغضب عليه لسبب أو لآخر، عن قمع الشعب وإيداعه السجون بلا جريرة. “جهاز الأمن بيده كل شيء في هذا البلد”، “كثير من المدونين وأدمن صفحات الفيس بوك صاروا في السجون”، “الصحف لم يعد فيها إلا الأكاذيب”.

بطول رحلته البحثيَّة، دومًا ما كان يتنامى إلى سمع وبصر “خيري محفوظ” ما يجعله ينظر للمعنى الخفي والباطني للأشياء، لكنه لم يكن مهيئًا بعد لتلقي الإشارات وفهمها، زخرف الدنيا والسعي وراء المنصب ورضا الحاكم، أحالوه إلى أعمى لا يستطع حتى النظر إلى أقرب الأشياء إليه، فلا مسلك الشيخ الزاهد، ولا كلمات “عامر المهيلمي” قد هزا شعرة فيه، فحينما يكون عقل الفرد ممتلىء عن آخره بفكرة ما، أو طمع بشيء ما، فلن يستطع استيعاب فكر جديد أو تبني رؤية جديدة، لكنه حينما “وجد نفسه التي ضاعت منه على مفارق الطرق بحثًا عن كل زائل”، رأى بعينه الثالثة ما لم يره من قبل، ليقول في النهاية: “أخيرًا وجدت الكنز”.

ينتهي “خيري محفوظ” إلى نقطة في بحثه المضني غاية في الأهمية والخطورة وربما لم يسبقه إليها أحد: أن الإنجليز صدَّروا، وصنعوا، وأعلوا فكر “حسن البنا” الاقصائيّ، الجهاديّ، على فكر “أبو العزائم” المتسامح، الداعي إلى رفض المذهبية، الثائر على الإحتلال، والناصر للمستضعفين أينما وجدوا. “راح الدكتور يقارن بينهما من زاوية مستوى الفكر، ونقطة الانطلاق، وعدد المريدين في لحظة البداية، ومصلحة الناس، ثم ترك الجميع معلقين على باب السؤال: أيهما كان جديرًا بالاتباع؟”. لنتكشف بداية خطوط المؤامرة الكبرى التي وقعنا في براثنها؛ فكانت لنا علقمًا، ولهم خمرًا وعسلًا.

لكن وجهة النظر المعتبرة تلك والتي انتهى إليها الباحث، خَلَت من تصنيف تبنّي الشيخ الصوفيّ لفكرة الخلافة الإسلامية ومناداته بعودتها بأنها نقطة ضعف في فكره ومشواره، حيث كان قد دعا لعقد مؤتمر عام 1926 بمكة، تُمَثَّل فيه جميع الشعوب الإسلامية، وذلك بعد أن قررت الجمعية الوطنية بأنقرة في 1924 إبعاد الخليفة عن تركيا وتخليه عن الخلافة، لتقف فكرته في وجه فكر مجايله الشيخ “علي عبد الرازق” المنتمي للخلفية الأزهرية نفسها، والذي وقف بقوة ضد فكرة الخلافة في كتابه “الإسلام وأصول الحكم” الذي صدر بعد عام واحد فقط من إلغاء الخلافة. حيث قال فيه أن رسالة النبيّ ما هي إلا رسالة روحيَّة ليس فيها إلا البلاغ؛ لوجود “آيات متضافرة على أن عمله السماوي لم يتجاوز حدود البلاغ المجرد من كل معاني السلطان”، فهي رسالة لا تتضمن سلطة حكم، حيث كان النبيّ “رسولًا لدعوة دينية خالصة للدين لا تشوبها نزعة ملك ولا دعوة لدولة”، وإنما أحدث ذلك المسلمون من بعده، وكانت الحكومة التي أقامها الصحابة من بعده حكومة دنيوية ليست من أحكام الإسلام.

الرواية كادت أن تكون رحلة صوفية مميزة، لولا صوت الناشط السياسي الذي طغى أحيانًا كثيرة على صوت الروائي، حيث تم طرح وجهة نظر افتقدت أحيانًا للحياديَّة والموضوعيَّة، كذلك ظهر صوت الباحث في مواضع عدة.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ