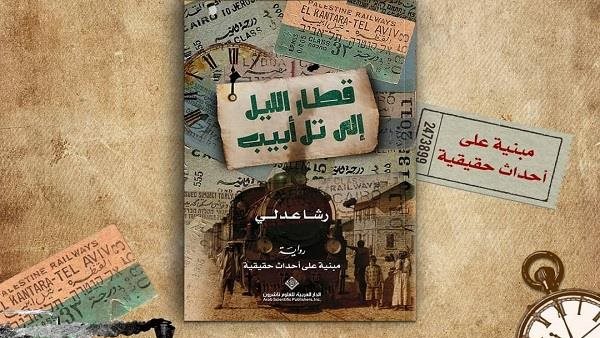

كان لقراءة رشا عدلي لكتاب “وثائق الجينزا اليهودية في مصر” عام 2017، أن أوقد بداخلها فكرة الكتابة عن اليهود، وقد بدأت بالفعل الكتابة، لكنها توقفت؛ فتتبُّع تاريخ اليهود منذ القرن الخامس وحتى التاسع عشر، تنقلهم وتشتتهم، أحوالهم الإقتصادية، طبقاتهم الإجتماعة، طوائفهم، مخططهم الأزليّ لبناء دولتهم (والذي لم يكن وليد وعد بلفور، بل بدأت شرارته من بعد أعوام التيه)، وما اعتمدوه لتحقيق ذلك من دهاء ومكر ووقيعة وتقيَّة، حتى بات الأمر أكثر إلحاحًا من بعد الهولوكوست، فأصبح أغلب اليهود صهاينة! كل ذلك لم يكن بالأمر السهل، فأنجزت روايتين، وبعدهما رأت ضرورة العودة لاستكمال ما بدأت، ففعلت، وكان الناتج رواية “قطار الليل إلى تل أبيب”، الصادرة عام 2021 عن الدار العربية للعلوم ناشرون.

يقول تيودور هرتزل: “اليهودي المنتشر في كل مكان وغير مستقر في أي مكان، كل ما يملك ذهنية الفئة، وهي ليست ذهنية قومية؛ لذلك لا تراه في لندن إنجليزيًّا، ولا في باريس فرنسيًّا، ولا في لاهاي هولنديًّا، فهو دولة داخل الدولة، لأنه لا يُعامل أبدًا كابن وطن. نجد اليهودي سلبيًّا دومًا لا يُحسَب له حساب، فهو لا يملك أيَّة ملكية زراعية، والتجارة التي تجعله كوزموبوليتانيًّا دومًا تعود عليه بثروات يسهُل نقلها، وأنتم تطلبون منه أن يحب وطنه، اعطوه إذًا وطنًا.” تلك هي خلاصة عقدة اليهود كافة. إحساسهم القاتل بالدونية والظلم والقهر، الذين هم سبب رئيسيّ فيه، بأخلاقياتهم ومعاملاتهم للآخرين والنابعة بدورها من عقدة -منبعها دينيّ- تُعَد نقيض الأولى، وهي وهم التفوق! لذا هي إشكالية دائمة، متجذرة، أبدية. ولذا صرَّح رئيس الاتحاد الصهيونيّ بكل صلف عام 1944، بأن “الوقت حان لقيام دولة اليهود في فلسطين، وإذا فشلنا في تحقيقها سلمًا، فنحن عازمون على تحقيقها حربًا”.

الرواية المكونة من أربعمائة وأربعة عشر صفحة، وتتألَّف من فصول قصيرة تبلغ الواحد والسبعون، تعتمد ثلاثة خطوط سردية رئيسية: 1- إجتماعات زملاء العمل من أعضاء لجنة البحث عن وثائق الجينزا اليهودية، والتي يناقشون فيها ما يتوصلون إليه من معلومات من بعد ترجمة الوثائق. 2- القصة الرومانسية التي تجمع بين “مانوليا” و”أديب”، وكيف اقتحم حياتها وفرض نفسه عليها، نهاية بهروبه المفاجىء. 3- حكاية عزرا كوهين منذ شبابه، مرورًا بتكوينه لمنظمته الإرهابية، ونهاية بإعدامه شنقًا. في الخط الأول والثاني يتبدى لنا صوت الراوي العليم، وفي الثالث ضمير المتكلم، حيث يحكي عزرا بلسانه عن نفسه.

عتبات النص من عنوان وغلاف كانا غاية في التوفيق؛ فالعنوان يتحدث عن ذلك القطار الذي كان ينطلق قديمًا من القنطرة غرب بسيناء وحتى تل أبيب، والذي كان يُمثِّل قمة أمل اليهوديّ المصريّ في تحقيق حلمه بالهجرة إلى إسرائيل، وذلك بالاندساس بين البضائع المشحونة على متنه، في رحلته التي تبدأ منتصف الليل. “لم يكن خط قطار عاديًّا، كان أملًا، حرية، كان حياة. تذكرته كالعمر، كالميلاد، كالموت، لا تقطع مرتين”. أما الغلاف فعبارة عن صورة حقيقية لتذكرة ذلك القطار-الحُلم، وحيث دوِّن فوقها بالانجليزية “سكك حديد فلسطين”، ومحطتا الانطلاق والوصول بالانجليزية والعربية، والدرجة (الثالثة) باللغتين أيضًا.

ترصد الرواية الحال في فلسطين قبل ثلاثينيات القرن العشرين وما بعدها، وتشير إلى عام 1935، وكأنها سنة مفصلية في تطور الأحداث، وذلك من منظور ثلاثيّ: 1- مستوى المعيشة، ومدى جودة وصلاحية الحياة بالنسبة لليهوديّ حديث الهجرة، وكيف تبدَّلَت من شظف وفقر وبطالة إلى رَغَدٍ وبحبوحة، 2- السهولة التامة لعملية الهجرة، ثم صعوبتها الشديدة بعد ذلك، 3- يُسر وسلاسة شراء الأراضي، ثم صعوبة ذلك من بعد كشف المخطط الصهيوني، واستصدار فتاوى بتحريم بيع الأرض لليهود.

تبدأ الرواية بـ”مانوليا”، الأرملة الحسناء، حديثة العهد بالوحدة والحزن، التي تعول طفلتها، والتي يتم اختيارها ضمن فريق الباحثين عن وثائق الجنيزا المُكتشفة، غير أن ما ألمَّ بها مؤخرًا، جعلها تستقبل المهمة الموكولة إليها بتثاقل وفتور همة، وفي ذات الوقت تعود بتلك الطاقة المنطفئة للعزف على البيانو (هوايتها الأثيرة) نظرًا لاحتياجها الماديّ، لكن ما يلبث ذلك البرود والتكاسل والعزوف عن الحياة أن يتبدد، فتستحيل الوثائق البالية المهترئة، التي كانت تراها دون قيمة حقيقية، إلى الحقيقة ذاتها، إلى معنى الحياة، والحلم، والمعرفة، والعلم، والفن.

استطاعت رشا ببراعة التسلل والولوج من وإلى كل قصة بسلاسة واحترافية سمحت بخط سردي رابع، وهو عبارة عن حكاية خيالية، أو ربما وقعت في بُعد من الأبعاد غير المرئية، فكان ذلك اللقاء بين “مانوليا” وبين العالِم اليهوديّ “موسى بن ميمون”، وحوارهما الذي تكشَّف من خلاله الكثير عن طبيعة ذلك الرجل الذي مثَّل بحد ذاته حركة ثورية إصلاحية دينية، حاولت نقد وتفتيت الموروث وتوسعة الرؤية وجعلها أكثر عقلانية، بمزجها بالفلسفة الإغريقية والإسلامية كفلسفات ابن رشد وابن حزم، وكيف واجه تكفيرًا وإدعاءات باطلة من أبناء طائفته وصلت حد كتابة عبارة “دُفِنَ في هذا القبر موسى بن ميمون الطريد والمحروم والكافر” على ضريحه.

لكن أعيب على تلك الفصول، والتي أفردت لها الروائية مساحة كبيرة، الفيض الهائل من المعلومات، ما قد يكون أوقع ذلك الجزء من الرواية في فخ الرتابة بخطيئة التوثيق، في حين كان من الممكن اختصاره. كما تم تقديم الناصر صلاح الدين من وجهة نظر أُحادية ومتحيزة، وكأنه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، على الرغم من أنه تم تقديم باقي الشخصيات، مثل “مانوليا”، “عزرا كوهين”، “أديب”، بصورة حيادية، وبشرية، فكما يقول الراوي: “ليس هنا قلب أسود لا توجد به نقطة واحدة بيضاء، وفي المقابل ليس هناك قلب أبيض لا تلطخه بقعة سوداء”.

كان لعودة “مانوليا” لثمانمائة عام مضت، وتحديدًا القرن الثالث عشر، أن شاهدنا أمام أعيننا مشاهد ولوحات مرسومة بدقة شديدة للحياة في مصر في تلك الفترة؛ الملابس، العادات، كيف يسجل الرجل إعجابه بالمرأة مثيرًا انتباهها وذلك بفتل شاربه، وكيف يُصرِّح برغبته في الزواج منها بإرسال من يُبَخرها ويرشها بماء الورد، وكيف كان المُضيف يضع أسورة من قماش أزرق حول معصم ضيفه، كي يعلم الناس أنه في معيَّة شخص ذو شأن، فلا يحاولون مضايقته. كذلك، ومن خلال الوثائق أيضًا، وعلى تباين تواريخها، إلا أن السرقة والاقتباس كانتا سمتان أساسيتان لليهود، ما يؤكد ما اشتُهِرَ عنهم من نسب تاريخ وفنون الدول العريقة إليهم.

كذلك تجولت بنا الكاتبة (سواء من خلال الوثائق أو من خلال حكاية عزرا) في بدايات القرن العشرين وحتى 1948، فرأينا مصر الكوزموبوليتانية، وكذلك تعرفنا على حياة اليهود وأنشطتهم وسيطرتهم على الاقتصاد المصريّ، وبراجماتيتهم التي دفعتهم لرفض الحصول على الجنسية المصرية، مقابل تهافتهم على الجنسيات الأوروبية كالفرنسية واليونانية والإيطالية، للتمتع بالامتيازات الأجنبية، وكيف قلبوا دفتهم -لاحقًا- باتجاه الجنسية المصرية حينما تقلصت تلك الامتيازات. وكيف كانت الصهيونية في بادىء تقدم نفسها في هيئة ناعمة، ثم كيف كشفت عن وجهها القبيح، ما دفع الأحزاب والصحافة لمناهضتها، وكيف كان اليهود في الحرب العالمية الثانية يهتفون بسقوط هتلر، في حين كان بقية الشعب المصريّ يهتف له!

تلقي الرواية الضوء حول الدور البارز الذي قام به أثرياء اليهود في مصر، وإزدواجيتهم المتمثلة في محاولاتهم التوفيق ما بين مصالحهم الاقتصادية والسياسية، وبين هويتهم اليهودية التي تلح عليهم وتدفعهم لإقامة دولة تضمهم جميعًا، فنراهم يدعمون الجيش المصري في ذات الآن الذي يقدمون فيه تبرعات مادية هائلة لأرض الميعاد؛ لتوطين بني جلدتهم وتأسيس جيش قوي. وليس أدل على تلك الإزدواجية من سؤال طرحه موصيري باشا على الحاخام الأكبر: “كيف للإنسان أن يكون مواطنًا مخلصًا لبلد مولده، وفي الوقت نفسه يكون مواليًا لبلده القوميّ الإسرائيليّ؟! كيف بإمكاننا فعل ذلك؟!”. لكن أتت إجابة السؤال بشكل عمليّ، وذلك حينما انتصرت الإرادة في النهاية لصالح الموطن الثاني، إنه الاختيار المتحقق في الفصل التام الذي كان دائمًا ما يأتي على لسان عزرا كوهين بين “المصريين” و”اليهود”، وكأنهما هويتان، جنسيتان مختلفتان، فريقان متضادان، فلا مجال لـ “يهودي مصري”، لا يجتمعان، فاليهودية قومية وجنسية وديانة، إنها هوية بحد ذاتها تجب كل شيء، وهي الإيمان المطلق بحق شعب الله المختار الذي سيحكم ويقود العالم. وبالمثل تكشف الرواية عن الدور المحوريّ ليهود إيران في إقامة دولة إسرائيل.

مع تصاعد الأحداث، سنكتشف أن “مديحة” (مجففة كؤوس الشمبانيا في قصر الملك فاروق)، هي صورة “مانوليا”، وإن “عزرا كوهين” هو صورة لـ “أديب”، فالمرأتان أرملتان، تعيلان نفسيهما، وتتوقان للحب والاهتمام، والرجلان يحاولان الإيقاع بفريستيهما من أجل الحصول على معلومات، لكن في النهاية يتعلق كلٌ بـ “هدفه”، غير أن الفارق يكمن في أن مديحة، السيدة الوطنية التي استُشهِد زوجها دفاعًا عن فلسطين، هي التي ستوقع بعزرا وتزج به في السجن، أما “أديب” فسيُفضل الهروب من حب “مانوليا” عائدًا أدراجه دون أن ينجز مهمته التي أتى من أجلها!

تنتهي الرواية بمعرفة “مانوليا” بحقيقة “أديب”، وأنه جاسوس يهوديّ يعمل لصالح وكالة استخبارات إسرائيلية، بيد أن القارىء كان أوفر حظًا من بطلته، حيث تكشَّفت له الحقيقة عند منتصف الرواية تمامًا، أي قبلها بأكثر من مائتي صفحة! وربما أرادت الروائية ألَّا تتأخر في كشف هوية الرجل تَحَسُّبًا للقارىء الذكي، الذي توقعت أنه سيستبق بطلته، ويصل إلى الحقيقة سريعًا، لأن عادة ما تُرى الصورة بوضوح من خارجها، من مسافة كافية تكشف كل جوانبها.

مشهد النهاية كان أخَّاذًا في قسوته ورقته في آن واحد، مشهد قويّ شديد الدلالة، تعزف فيه البطلة الرباعية الأخيرة لبيتهوفن، والتي تبدأ هادئة، ثم تأخذ في الارتفاع والعلو، لتنتهي بالهدوء ذاته الذي بدأت به، وكأنها تقول أن هكذا هي أحداث الحياة من فرح أو حزن، تبدأ صغيرة كطفلٍ يحبو، وسرعان ما يشب وينمو، وأخيرًا ينتهي ضعيفًا، حتى يخبو ويموت. هكذا كان انفعالها تجاه نفسها حينما علمت بأمر “أديب”، في البداية لم تصدق من هول الصدمة وكأنها تنكر الأمر، بعدها، وحينما استفاقت وبَّخَت نفسها وعنَّفَتها على تعلقها برجل لا تعرفه، وأخيرًا ستستعيد هدوءها ورباطة جأشها، حينما تشرع صورته في الابتعاد عن عينيها، ومن ثمَّ ذكراه، لتعود بعدها ثانية مستأنفة حياتها الطبيعية، ناسية أو متناسية ما حدث!

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

صدرت الرواية عام 2021 عن العربية للعلوم ناشرون