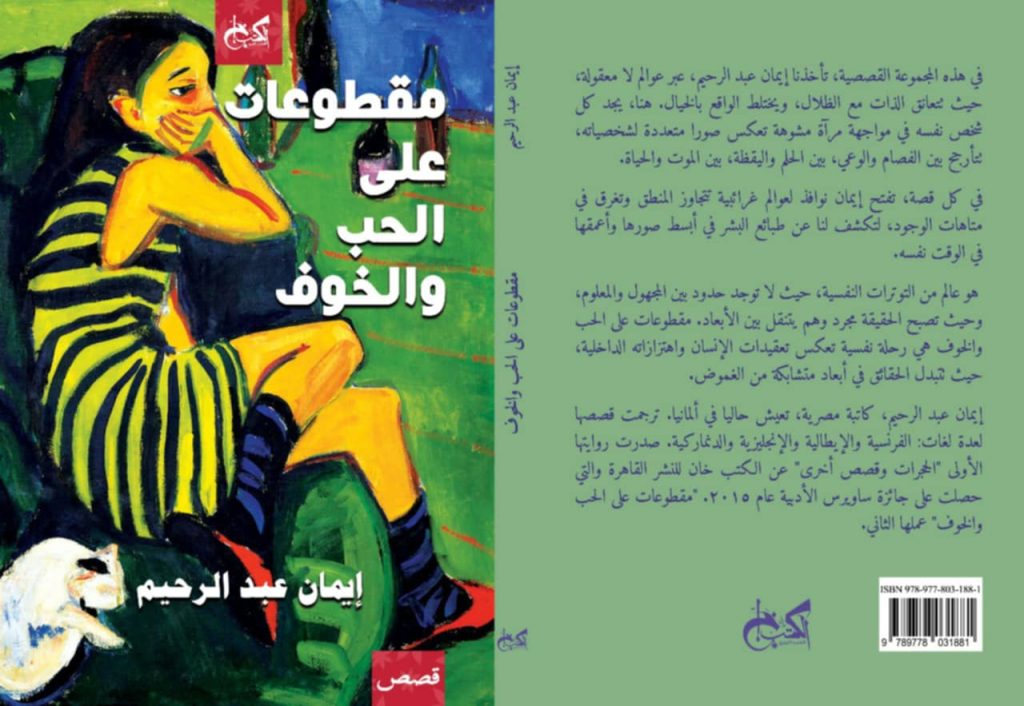

تقدم إيمان عبد الرحيم في قصتها “الفصام” نصًا مركبًا يمتد عبر أربعة محاور سردية، تمزج فيها بين الحلم والهلاوس والواقع، لتصنع تجربة ذهنية ونفسية متداخلة تُعبر عن هشاشة الوعي الإنساني أمام اضطراب العقل، وعن الخيط الرفيع الذي يفصل بين الجنون والعقل.

-المحور الأول

تبدأ القصة باتهام البطلة من قِبل زوجة مديرها في العمل بالخيانة، لتنتهي بمشهدٍ سريالي غريب حين يتدخل عامل البوفيه للدفاع عنها، وتكتشف البطلة أن قدمه على هيئة قدم ماعز.

هذا المشهد يُرسخ مبكرًا فكرة “العقل الخادع”، حيث تظهر العلامات الأولى لتشوش الواقع.

حيث تردد البطلة

يخدعني عقلي ابن الكلب مرة تانية..

-المحور الثاني

تتفق البطلة مع أختها على شراء ملابس داخلية نسائية بمواصفات خاصة من أحد محلات “التوحيد والنور”، وهناك تلتقي بائعة الكاشير الغامضة الأميرة ليا — الشخصية المعروفة من سلسلة أفلام حرب النجوم (Star Wars) — وهي تخفي كتابًا بعنوان ثورة الإمبراطوريات للكاتبة “إيفا سيث”.

الحوار بين البطلة وليا ينتهي برد فاحشٍ من الأخيرة، ثم تسقط البطلة إثر أزمة صحية وكأن وحشًا يقتلع صدرها الأيسر

– المحور الثالث

ينتقل السرد فجأة إلى الواقعي، حين تتحدث البطلة عن أختها سارة التي أصيبت بالفصام، وتحولت من فتاة هادئة عاقلة إلى شخصٍ يدّعي أن صاحب السوبرماركت اغتصبها.

تضطر الأخت الكبرى لإدخالها مصحةً نفسية، وتبدأ الزيارة الأولى بعد أسابيع كثيرة من احتجاز أختها دون أن تستطيع الوصول لها بأي شكل.

في الحوار مع الطبيب، يُخبرها أن المرض وراثي وأنها قد تكون بنسبة كبيرة تحمل القابلية الجينية نفسها، حتى وإن لم تظهر عليها الأعراض بعد.

وأن ما حدث مع أختها هو نوبة فصامها الأولى.

مما دفعها لسب الطبيب ولكنها لم تفعل بل شرعت في البكاء الشديد.

في هذه الإشارة تحديدًا، أرى أن البطلة قد رصدت كل الأحداث السابقة في القصة، مع توقفها المتكرر أمام فكرة أن “عقلها يخدعها مرة أخرى”.

عندما تنظر إلى الساعة فتجد أرقامًا غير منطقية (٤٥.٥٠)، تدرك أنها ما زالت تحت وصاية “العقل الخادع”، فتستفيق وغيرها من العلامات مثل رجل الماعز والأميرة ليا.

فهذه المشاهد تعكس مخاوف الأخت الكبرى من أن تكون هي الأخرى على حافة الفصام، أو أن يظل عقلها يعيش في هلعٍ ورصد دائم من القابلية للإصابة به.

لذا بدأت في سرد هذه الأحلام أو الهلاوس الخاصة بها، ومع كل موقف يُنذرها عقلها بضرورة الرجوع والفصل عن الخيال.

أو قد تكون الكاتبة هنا تعرض حياة شخص فعليًا يعيش تحت تأثير العلاج، وكيف يحاول عقله باستمرار أن يضبط نفسه ويُعيد التوازن،

أو أنها تقدم عرضًا ذكيًا للغاية لفكرة أن حواف المرض موجودة دائمًا في منطقة رمادية دقيقة،

حيث يمكن للعقل في لحظةٍ من فقدان التمييز أن يخدع صاحبه، ويقنعه بأن ما يعيشه هو الواقع الحقيقي.

.

-المحور الرابع

في الزيارة لأختها بالمصحة، تلاحظ البطلة أن أختها سارة تتحدث بعينٍ زجاجية ثابتة، وكتفيها تهتزان بشكلٍ لا إرادي، وتحكي لها الأخت تناولها العلاج بنظام ومتابعة شديدة ومكثفة ومراقبة الجميع حيث غير مسموح لهم التغيب في الحمام عن خمس دقائق يتم فتح الباب، وغيرها من قوانين الحماية.

وفي نهاية الزيارة تأتي الممرضة بلطفٍ تسحبها إلى غرفتها، وفجأة يسقط من أختها خلفها ذيل طويل تلفّه الممرضة حول وسطها وتدسه بسرعة في بنطلون بيجامتها.

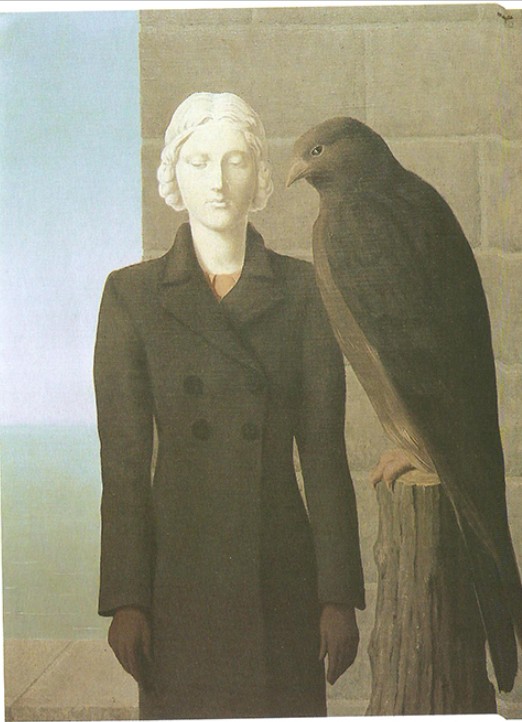

هذا المشهد الرمزي العميق يُمكن قراءته بعدة مستويات:

الذيل ليس عضوًا جسديًا، بل علامة على التحوّل القسري الذي أحدثه العلاج داخل المريضة.

إنه يرمز إلى الاحتواء القسري للعقل عبر العلاج الدوائي أو الصدمات الكهربائية، حيث يصبح الإنسان كائنًا منزوع الإرادة، تُضبط غرائزه بالقوة.

وهو في الوقت نفسه صورة عن الاغتراب الإنساني؛ حين يفقد الفرد ذاته الحقيقية ليصير أقرب إلى “كائنٍ يُساق”، كما لو أن العلاج ذاته جعل منها نسخة أخرى مُعدلة وفقًا لبروتوكول علاجي شديد الرعاية.

وهكذا يتحول الذيل إلى رمز للهوية المفقودة، والجزء الغريزي الذي كُبِت داخل جسدٍ لم يعد يملكه صاحبه.

وضعتني الكاتبة أمام سؤالٍ عميقٍ:

هل العلاج استعادة للإنسان، أم تشويه لجوهره؟

وفي هذا المشهد الختامي تتجلّى المفارقة التي تصنع جمال القصة:

الفصام ليس فقط مرضًا يتهدم فيه الإدراك بين الواقع والخيال، بل هو أيضًا مرآة تكشف هشاشة الإنسان أمام سلطات العلاج، والخوف، والعقل نفسه.

القصة نصً شديد الذكاء والتكثيف، استخدمت فيه الكاتبة لعبة المرايا بين البطلة وأختها، بين المرض والعلاج، وبين الوعي واللاوعي.

وفي النهاية، تترك القارئ أمام سؤالٍ مفتوح:

من المصابة حقًا؟ الأخت سارة… أم البطلة التي يهمس عقلها دائمًا:

“يخدعني عقلي ابن الكلب مرة ثانية.”