صابر رشدي

قليلاً ما يهتم الجيل الحالي من الروائيين بولوج عالم السياسة، لا يشتبكون مع ما يجري، ولا يحاولون رصد الأحداث المعاصرة، أو تحميلها بوجهات نظر تخصهم. هناك حالة من الهروب، والتغاضي، واللامبالاة بعالم السلطة، وكشف الحقائق والأساطير التي تحيط بها. بعدما فرض المناخ الحالي ضغوطه، وكوابحه التي وجهت الإبداع إلى مسارات مختلفة، وثيمات مأمونة العواقب يبدو فيها توخي الحذر في المقام الأول هو ما يحتل تفكير كتاب هذه الحقبة، بينما هناك واقع متعدد الطبقات، كل الأشياء فيه قابلة للتحول إلى مادة إبداعية. فالأدب لا يعيش على هامش الحياة، بل صار جزءاً فاعلاً في هذا الواقع، إذ استطاع كثير من الشعراء والكتاب استخدامه عبر التاريخ، للتأثير في مجرياته، بل في تغييره أحياناً، كما جرى في نماذج عالمية أخرى. فلا يوجد شيء آخر، يستطيع تعرية الحقائق وإظهارها على الملأ مثل الأدب والفن بفروعهما المتعددة، فهما العينان المتسعتان، اللتان تلتقطان أدق الأمور. وتضعانها أمام المجتمع. حتى تيار “الواقعية النقدية” خفت قليلاً، ولم يعد يتألق في الكتابات الجديدة مثلما كان في الماضي.

هل هناك أسباب لهذا العزوف؟

نعم، هناك كثير من الأسباب!

جلها معروف للجميع، فلا توجد حماية سياسية تامة، أو حاضنة ثقافية تمنع إيذاء المبدع، أو المساس به. كاتب الداخل يقع، غالباً، تحت حصار أعين حادة الإبصار، تراقب كل شيء، وثمة مخبر إلكتروني، وثيق الصلة بوسائل الاتصال الحديثة، ماهر في استخدامها، يتابع بيقظة النصوص المقلقة، التي تحمل نزوعاً راديكالياً، أو نقدياً، أو تتماس مع المحظورات المعروفة، ليتم حصار هذا النزوع المقلق للسلطة، أي سلطة، وكل سلطة: سياسية، دينية، أبوية.

راودتني هذه الأفكار، وسرحت معها بعيداً وأنا أطالع رواية “الهروب إلى الظل”، للروائي المصري فريد عبد العظيم، بعدما لاحظت أن ثمة اشتغالاً على التاريخ الحديث، كتابة ناضجة، وبصيرة تخترق عالم السياسة بعقلانية، وتروٍّ، ورؤية موضوعية، لا تنحاز إلى شيء، قدر انحيازها إلى الحقيقة، عابرة خضم السياسي، والاجتماعي والثقافي، بحرفية واضحة، يلمحها بسهولة من يطالع هذا العمل.

في الحقيقة، لم أكن أتوقع هذا الثبات، وهذه السلاسة في اجتراح هذه الثيمات الشائكة، والحفر العميق، في أحداث الواقع القريب. فقد استطاع الكاتب أن يضع عديداً من العناصر، ويعمل عليها، وهو يسير على حبل مشدود، تحته حفرة عميقة، تبتلع من يغفل لحظة واحدة عن مهمته. لقد وضع عنصر الزمن، وراح يتحرك بحرية، في مجرى التاريخ المعاصر، عبر بطل روايته السبعيني بهيج داود ومجموعة الشباب مواليد الثمانينيات، منصورة وهادي وسيف، واضعاً في بؤرة العمل كاتباً من جيل الستينيات، كتمثيل مثالي للثقافة والسياسة والصحافة، نستطيع معه عبور هذه العوالم، ومتابعة رحلة شائقة، وثرية، تجعلنا على مسافة قريبة جداً مما جرى.

شخصية لا تدَّعي البطولة، ولا تلجأ إلى التفاخر النرجسي بأشياء لم تحدث. وعلى الجانب الآخر هناك مجموعة من الشباب يمثلون اللحظة الحاضرة، منهم المثقفون، ومنهم الأدعياء، لكنهم جميعاً أبناء مخلصون لزمنهم، يختصرون الواقع، ويعبرون عن شريحة كبيرة من المجتمع المصري.

يدور السرد في هذه الرواية عبر تقنية الرسائل، التي وظَّفها فريد عبد العظيم كي تكون حاملة خطاب العمل، بما ييسر لنا كسر الحاجز الوهمي بين الراوي الذي يستخدم ضمير المتكلم، والتداعي الحر، تيار الوعي، فنحن نطالع الكلمات، بتلك النبرة الاعترافية التي تكشف لنا أدق خلجات الشخصية المحورية. لقد اخترع لعبة متقنة، عندما استبدل بالقارئ امرأة عجوزاً لها قصة طريفة مع الراوي، وجعل الرسائل توجَّه إليها. إنها السيدة حياة جارة الراوي، التي تعرَّف إليها عند انتقاله إلى مسكنه الجديد. ما جعل الرواية أداة لفهم العالم، وممارسة فنية، تعتمد على الذاكرة في المقام الأول. فقد بدت الرسائل كمرآة للواقع، تعيد تشكيله، وتسعى إلى محاولة نقده، من خلال تكسير النمط الروائي التقليدي، وتفكيك بنية السرد، على نحو يتيح للكاتب التخفي وراء الأحداث والحقائق التي تومض في بعض فقرات النص، والموظفة توظيفاً دلالياً، لا تخطئه العين المدققة. لكننا لم نصل بعد إلى ما يمكن احتسابه فعل مقاومة وكشف، أو مجابهة سردية، تقودها الأيديولوجيا والأفكار الراديكالية. ربما جاز لنا أن نقول إنها محاولة لخداع الزمن، والتغلب على مراراته، بتمريره، والانشغال بشيء ما، للتخفيف من وطأة وضغوط العزلة التي يعانيها بهجت داود، فنحن أمام رواية سياسية، تتحدث عن الثورة، والاعتقالات، وأخطاء القيادة، في النظم التي تولت الحكم في مصر: جمال عبد الناصر، أنور السادات، حسني مبارك. دون إحالة إلى الشعارات، ولكن من خلال تقديم زوايا إنسانية، وغوص في الآليات النفسية والاجتماعية التي تنتج مثقفاً مشوهاً، وشباباً يسعون إلى التغيير.

اندماج البطل مع الشباب كان ضرورياً، لنتعرف إلى الملامح الفارقة التي تميز بين عصرين، وتطلعات كل جيل. الستينيات وما جرى فيها، شهادة البطل على الأحداث، والجيل الحالي، الذي يدور في حلقة مفرغة ويعاني عدم الاتزان، بعد تحطم كل القيم تباعاً في متتالية مريبة.

“الهروب إلى الظل” عنوان بالغ الدلالة، يحيل إلى فعل إرادي، وجودي، ينتج من القلق والضغوط، وهو لا يعني فقط الفرار، ربما حمل في طياته رغبة في الابتعاد وعدم المواجهة، وتجنب الأزمات، ربما كان علامة على موقف من الواقع. فالظل هنا فضاء رمزي، يأتي كملاذ، يحتوي المتعبين، خيار شعوري في نهاية الأمر، خاصة إذا كان الحاضر الغائب في الرواية هي السلطة المطلقة التي تملك كل الأدوات الخشنة، والعنيفة لبسط نفوذها. هي الشبح المهيمن على السرد منذ اللحظة الأولى. الهروب إلى الظل، حالة من الاغتراب، بديلًا من عذابات أشد قسوة. قفزة مؤلمة إلى رحاب الانسحاب الطوعي خوفاً من الانكشاف.

في هذا العمل لا يسير الراوي على خط متوازٍ، لكنه يفضل المراوحة بين فضاءين زمانيين مختلفين، زمنه، وزمن الشبان الذين يحتلون مكاناً متقدماً في الرواية، يتم من خلالهم اختراق الآني، الزمان والمكان، وإلقاء الضوء على ما يجري في مدينة القاهرة، تحديداً منطقة “وسط البلد”، مقاهيها، مطاعمها، تجمعات المثقفين. إدارة أحداث تُظهر الوجه الحقيقي لهذا المجتمع المفتوح على العالم، مقابل عالم بهيج داود، الذي يقطن في إحدى المدن الجديدة، المتاخمة للعاصمة، ولكنها تخلو من السكان، ومن الضجيج، ومن الحياة الصاخبة، بما يليق بامرئ ينشد العزلة.

ثمة اندماج يحدث، تتلاقى الأزمنة، عندما يبحث الشباب، سالفو الذكر عن كاتبهم المفضل، بطل الرواية، ليتم اطلاعنا على العالمين معاً، مُنصتين مع السيدة حياة إلى كل ما يحدث، وإن كانت هي من تنوب عنا في التلقي وفقاً لخدعة الكاتب، الذي جعلها وسيطاً بينياً وهمياً للتلقي. فهي لا ترد على رسائله، التي يفتتحها دائماً بفقرة لواحد من كتاب العالم، فيلسوفاً كان، أو مبدعاً، تكون الفقرة مدمجة في السرد، غير منفصلة عنه، مثلما يقول في الفصل السابع:

«الغالية حياة»

يقول العزيز جوركي: كل من اشتدت به الحاجة إلى شيء لا بد أن يحصل عليه.

لم أؤمن بصدق تلك المقولة إلا اليوم، مفاجأة مربكة ربما ستغير مسار أيامي القادمة، اليوم رن جرس الباب على غير العادة، كذَّبت أذني أكثر من مرة ثم نهضت مستطلعاً، ثلاثة شباب دفعة واحدة قد أتوا لزيارتي، منصورة وهادي وسيف”.

هكذا يدمج المقولة بمجرى السرد، ثم يسعى إلى تأصيلها، عبر بقية الرسالة، كل رسالة هنا بمثابة “فصل” من فصول الرواية، وفقاً للتكتيك الذي يستخدمه فريد عبد العظيم في بناء الحكاية.

بهيج داود رجل أعزب، مرّ بتجارب حب لم تكتمل، وسجون لم يمكث فيها طويلاً، وفرصة سفر إلى الاتحاد السوفييتي، في حقبة المد الاشتراكي، كادت تلقي به في السعير، وانتقال من مستقره بضاحية مصر الجديدة بعد إلحاح أقاربه على بيع الفيلا بسعر مرتفع وتقسيم النقود على الورثة. افتقاد واضح للطمأنينة، ظاهره العزلة عن المجتمع، فهو رجل غارق في التراجع والتأمل، بدا ذلك واضحاً من نبرته المكسورة، وهو ينسج في الفصول الأولى سردية للتراجع والهروب، تعيد إنتاج الماضي لا أكثر. لكن ما إن يظهر في حياته بعض الشباب المحبين له، والمقدرين لأعماله حتى يذهب معهم، ليتعرف إلى عالمهم، لقد كانوا التميمة التي أضفت على النص مزيداً من الحيوية، والدينامية، وساعدت على تطوير الأحداث، فمعظمهم أبناء الحراك السياسي الذي بدأ مع العشرية الأولى للقرن الحالي، أعضاء في حركات معارضة قوية مثل “حركة كفاية” الشهيرة، وغيرها، وأبناء الوقفات الاحتجاجية التي عجَّلت بنهاية نظام حسني مبارك، وأطاحت برموزه الشهيرة.

لقد تم التعامل مع هذا الفترة، والتأريخ لها من خلال هذا الجمع، الذي فتح الصراع الداخلي للبطل على الصراع الخارجي، بانفراجة مدروسة، أبعدتنا عن متابعة ذكريات، وأحزان كاتب معطوب، يفضح انطلاقه في الحكي عجزه عن الفعل.

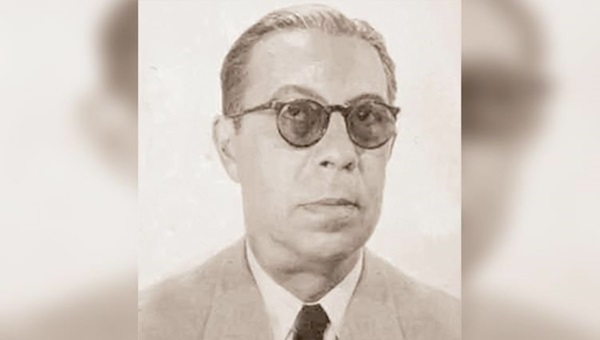

قفزة أخرى في قلب الماضي تعود بنا إلى رغبة بهيج داود، الكاتب المتقاعد، في كتابة رواية عن شخصية حقيقية: المناضل اليساري الشهيد فريد حداد، بطل طفولته، الذي لقي حتفه تعذيباً في سجون عبد الناصر. هذا الحلم الذي ظل يراوده طويلاً، فقد كان فريد حداد، “طبيب الغلابة” الذي كان يعالج الفقراء مجاناً، والشيوعي الملتزم، ابن عم الشاعر الشهير فؤاد حداد، وهما من أصول شامية، لكنهما أحبَّا مصر وأخلصا لها على نحو نادر.

فريد حداد، جدّه مقدسي، وأمه أوربية، كان جاراً لأسرة الراوي بمنطقة مصر الجديدة، وكان قدوة له، حتى إنه فكر في الالتحاق بكلية الطب، تأسياً به، متخذاً إياه قدوة له، متمنياً السير على دربه. ليتسنى لفريد عبد العظيم، التجول في عوالم بالغة الثراء، تمور بالتحولات السياسية والاجتماعية، والمنعطفات الحادة، التي مرت على مصر منذ ثورة يوليو 1952 حتى بدايات العشرية الثانية للقرن الحادي والعشرين ثورة 25 يناير 2011. يحاول إلقاء الضوء على المناطق المعتمة في هذه الفترة الزمنية، مظهراً دور الفرد في التاريخ، الفرد المثالي، الذي يسعى إلى تغيير العالم، ليجد نفسه، في نهاية الأمر، ظلاً على هامش التاريخ والعالم. ليعلق الكاتب روايته على بطله، في الظل، كما بدأها من تلك النقطة، منتظراً الموت في هذه المرة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ناقد مصري، نقلاً عن القدس العربي،

الرواية صادرة عن المرايا للثقافة والفنون، القاهرة 2025