فاطمة الشرنوبي

تيه بين الفن والجنون وخراب بابل

حياة مستعارة: الإنسان بين التقمص والانهيار

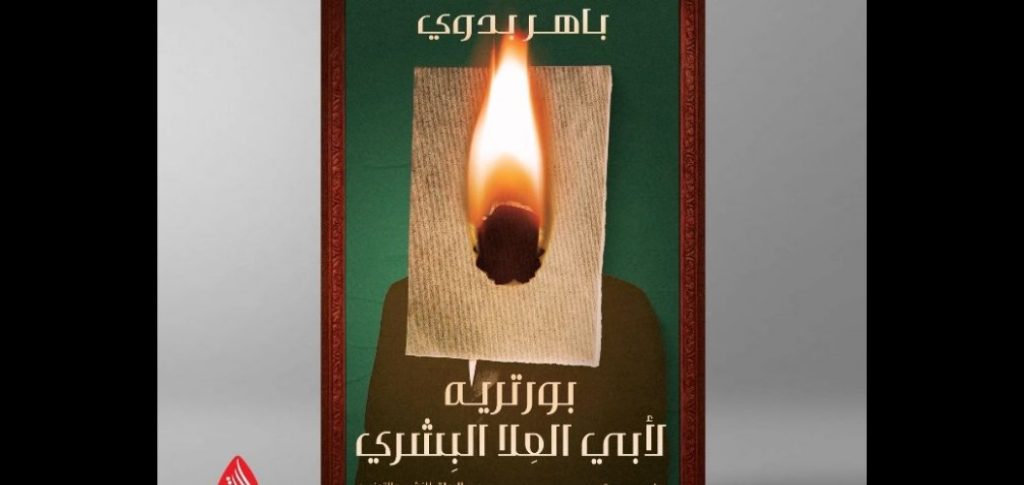

في رواية ” بورتريه لأبي العلا البشري”، تتماهى حياة البطل مع شخصيات سينمائية ومسرحية، وكأن ذاته ليست سوى انعكاس لحيوات متخيلة تفرض عليه رؤيته للعالم. هذا التماهي ليس مجرد افتتان بالفن، بل يتحول إلى حالة من التقمص القهري، حيث تتلاشى الحدود بين الحقيقة والتمثيل، ويذوب الفارق بين الذات والآخر حتى يصبح البطل مجرد ظل في مشهد متكرر، محاصرًا داخل صور نمطية ترسمها الثقافة الشعبية.

“أنا مش عاطف السكري…”

يُمكن قراءة هذا الانغماس بوصفه امتدادًا لفكرة “الحياة بوصفها مسرحًا”، وهي رؤية قديمة تتجلى في مقولة شكسبير الشهيرة: “العالم مسرح كبير، وكل الرجال والنساء ما هم إلا لاعبون.” هنا، لا تتشكل الهوية من الداخل، بل تُفرض من الخارج، من خلال أدوار مجتمعية وتصورات ثقافية متوارثة. استدعاء شخصيات مثل “سي السيد” في بين القصرين، و”عاطف السكري” في العيال كبرت، وإفيهات شاهد ما شفش حاجة ليس مجرد استحضار للذاكرة الفنية، بل هو تأكيد على كيف تشكل السينما والمسرح وعي الفرد، حتى يصبح امتدادًا للصور النمطية التي يعيد تمثيلها دون وعي.

لكن ما يميز البطل هنا ليس وعيه بهذه الأدوار، بل وصوله إلى نقطة الانفصال الكامل عن الواقع، حيث تصبح شاشة التلفاز مرآة سوداء تعكس خيباته، فلا يجد سبيلًا للخلاص إلا بتحطيمها، وكأن تحطيم الشاشة هو محاولته الأخيرة لاستعادة ذاته من بين حطام الأدوار التي سُجن فيها.

“غير أن الأيام … بدت جامدة بلا حراك، ومتشابهة كأنها منسوخة من صورة واحدة“.

كما قالها البطل “فقدتُ اتصالي بالوجود“، فالمأزق للبطل وجودي، لم يعد يرى سوى عبث في عبث، لا معنى ولا هوية. هنا، لا يقدّم الكاتب باهر بدوي بطلاً تقليديًا، بل يرسم بورتريه لإنسان معاصر مسجون في دائرة الوهم والخيبة، لا يملك سوى العنف ضد شاشته الخاصة ليعلن رفضه لحياة لم يخترها.

“لم أعد مؤمنًا بسريان حياة خارج هذه الأسوار!”

الحياة مسرح كبير: الفن بين الخلاص والخديعة

مسرحية الشاذلي التي تأتي في الفصل الأخير للرواية تفتح بابًا على ثنائية معقدة: الفن كطريق للخلاص، والحياة كمسرح لا ينفصل عن أدوارنا فيه. الفن، في هذا الطرح، هو النجاة من شرك الواقع، حيث يتحرر الإنسان من قيوده ليحيا في فضاء أوسع من التنفيس عن أزماته في إطار أدائي على خشبة مسرح تؤطّره ستارة تفتح وتغلق حسب تخطيطه وجمهور يشاهد ويصفّق، لكنه في الوقت ذاته يكشف هشاشة الحقيقة: نحن جميعًا ممثلون، نؤدي أدوارًا مفروضة، نتشبث بالكاميرا كشاهد أخير على وجودنا، ومن مات خارج عدستها فكأنه لم يكن.

“من يموت بعيدًا عن عين الكاميرا … كأنه ما وُجد على هذه الأرض من قبل.”

أنت فنان … إذاً أنت مجنون

المصحة التي تدور فيها أحداث الرواية ليست مجرد مكان للعلاج، بل فضاء يُعيد تشكيل مفهوم الواقع. يسكنها فنانون—كاتب، رسام، مغنٍّ—وكأن الفن والجنون وجهان لعملة واحدة. هنا، الجنون رفضًا واعيًا لواقع مسيّج بالأنماط والقواعد. الرسم، كأحد الفنون الحاضرة في الرواية، يتحول إلى سلطة خفية، لا تكمن في البطل نفسه، بل في قدرته على الإيقاع بالآخرين في فخ الإدراك. البورتريه ليس مجرد صورة، بل كشفٌ للحقائق، ووسيلة للخلاص، وربما أداة للإدانة، وربما للنجاة.

“آخذ بضرب سطح الاسكتش الأبيض بالقلم الجرافيت.”

“الشر يعشّش فوق أبراج بابل”

اختيار الفترة الزمنية للأحداث لم يكن تفصيلًا عابرًا، بل جزءًا أساسيًا من السرد، حيث تتشابك مصائر الشخصيات داخل المصحة مع الأحداث الكبرى التي عصفت بالعراق، من الاحتلال الأمريكي إلى سقوط نظام صدام حسين. هذه الأحداث ليست مجرد خلفية، بل هي امتداد للثيمات الأساسية في الرواية: العبث، الفوضى، وانهيار المعايير.

“الوجود ساكن، والظلام يكتنف القسم ومن فيه. الأجساد منطفئة كأنها فارقت الحياة!”

بابل، المدينة التي طالما ارتبطت بالحضارة والشعر والتاريخ، تتحول هنا إلى مشهد سوداوي، حيث الشر يعشش فوق أبراج أبراجها، لم تعد بابل رمزًا للنور، بل ساحة للفوضى والانهيار. الراوي لا يستحضرها كتاريخ مجيد، بل كمأساة تتجسد في الحاضر، حيث تُعاد صياغتها وفق منطق الهيمنة والخراب. إنها ليست بابل الأساطير، بل بابل المستلبة، التي يُعاد رسم مصيرها بأيدٍ غريبة، بينما يتلاشى مجدها القديم في ظلال أبراج يلفّها الشر.

وَكَأسٍ سَباها البَحرُ مِن أَرضِ بابِلٍ

كَرِقَّةِ ماءِ المُزنِ في الأَعيُنِ النُجلِ

يزيد بن معاوية

هكذا، يمتد الدمار من المصحة إلى العراق، من الجنون الفردي إلى الجنون الجمعي، حيث يتحول الفن والهوية والتاريخ إلى أشباح باهتة، تعيش في عالم مستعار، لا يملك أبطاله سوى محاولة أخيرة لتحطيم المشهد، حتى وإن كان الثمن انهيارهم مع سقوط الستار.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

روائية وناقدة مصرية

الرواية صادرة عن دار الرواق .. معرض القاهرة للكتاب 2025