رضوى الأسود

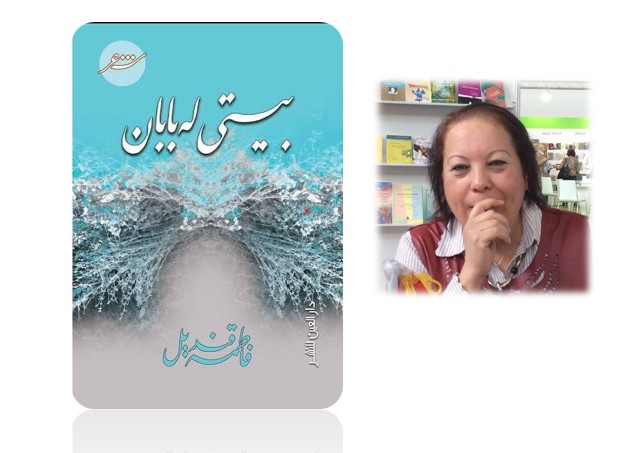

عن دار العين، صدر عام 2017 ديوان للشاعرة والناقدة والمترجمة المصرية فاطمة قنديل “بيتي له بابان”. وللأبواب في ثقافتنا العربية والإسلامية العديد من المعاني، فهو ليس مجرد فاصل من حديد أو خشب يُفتح ويُغلق، بل هو تاريخ تراكميّ تراثيّ عميق الدلالة. فنحن نقول مثلًا: “الباب اللي يجيلك منه الريح، سده واستريح” دلالة على ضرورة إغلاق المنافذ والثغرات التي من الممكن أن تأتي لنا بالمشاكل، وقديمًا كانت للمدن والعواصم أبواب تحميها من الغزاة والطامعين، وتسليم مفاتيح تلك الأبواب دلالة على الخيانة، والدخول من “الباب” يختلف عن الدخول من “الشباك”، فالفعل الأول مُبجَّل ومحترم، والآخر يُعَدُّ سرقة وإحتيال. أيضًا في الثقافة الإسلامية، نجد كثافة استخدامنا لكلمات مثل: “أبواب الجنة، أبواب النار، أبواب الرزق، …”. ويظل الباب هو المعنى المجازيّ للدخول إلى القلب، وإشارة واضحة للأمان.

تستهل الشاعرة ديوانها بنص أوليّ عنوانه “بطاقة هُوية”، تقول فيه:

“بيتى له بابان .. باب الحديقة الخارجيّ الذي لا ينغلق ويحتاج إلى أن أصلحه .. وباب البيت الداخليّ الهش الجميل، الذي يُمكن أن تكسره بضربة قدم .. بين الباب الخارجيّ والباب الداخليّ خمسة أمتار من ممر حجريّ على جانبيه عشب أخضر .. ينصحني أصدقائي أن أُصلِح الباب الخارجيّ كي ينغلق، وأن أضع بابًا حديديًّا وراء الباب الداخليّ الهش كي أشعر بالأمان .. لكننى بدلًا من كل هذا أترك العشب البريّ ينمو في حديقتي .. شيء ما يقول لى أن شخصًا ما سيعبر الباب الخارجيّ متلفتًا حوله وقبل أن يدفع الباب الخارجيّ بقدميه ستقع عيناه – رغمًا عنه – على النباتات البرية التي اشتد عودها .. خمسة أمتار تكفي كي يفكر .. خمسة أمتار ستجعله يُغلِق باب الحديقة الخارجيّ – بإحكام – بعد أن يخرج .. وربما يفاجؤني بإصلاحه يومًا ما“.

إنها دعوة لجعل الأبواب مفتوحة، مُشرَّعَة لما هو قادم، أيًّا كان، لعدم إغلاقها في وجه المفاجآت التي من الممكن أن تكون جميلة، رغم الوجع والإخفاقات التي تملأ النصوص.

تُحدثنا فاطمة قنديل عن الكتابة وما فعلَته بها، وكيف حولَتها لكائن وحيد، معزول، حزين، وعن علاقتها الملتبسة بها، فتقول :

“الكتابة .. زوجة أبي .. ماتت أمي، ومات أبي، وبقيت الكتابة .. وأنا أخدمها، وأمسح ما يساقط من فمها، وأغير لها اللفائف في مرضها الأخير، وأتحمَّل أن تسب أبي، لكنها حين تهذي وتناديني، لا أرد عليها، وأغطي وجهي وأتصنع النوم، وأحيانًا أبكي .. لا لشيء .. إلا أنها علمتني كل هذه القسوة”.

أيضًا تُحدثنا عن علاقتها بالشعر الذي تكتبه وكيف أنه نتاج عذابات حقيقية، واستحضار مستمر لها:

“كان الشعر حياتي، زوجي وفراشنا معًا .. ليالي غرامنا .. وأطفالنا يفيضون على حواف الشبق .. ويغرقون فلا أمد لهم يدي .. لم تكن القصائد سوى تلك الجثث الطافية .. لم أدفنها .. كي أظل أنظر إليها – هكذا – وأبكيها”. وعن سطوة الكلمة حينما تحضر، فتحرمنا النوم والراحة: “لقد فشلت تمامًا في أن أُحكِم إغلاق جفنىّ حين أشرَع في النوم .. فشلت تمامًا في ألَّا أجعل من جفنيّ كيسيّ قمامة يُبَعثر ما فيهما الشِعرُ الجائعُ في آخر الليل”.

نلاحظ أن “الوحدة” كانت من أكثر الكلمات تكرارًا بطول النصوص. “ذلك لأنك لا تريد أن تفهم أن الوحدة ليست أكثر من “مريلة” عَقَدَها حول خصره نادل في مقهى”. “أنا وأنت رضعنا حليب الوحدة الدافىء، لذا نتشاجر كل صباح أىٌ منا ينام على صدر الآخر“.

إخفاقات الحب لا تنتهى في هذا الديوان المميز، فنراها تقول مثلًا:

“لم تكن “أحبكَ” و”أحبكِ” سوى وسادة دفعناها بأقدامنا .. والتقطتها فيَّ الصباح .. وأنا أتلهى بترتيب فراشي بعد أن رحلت“.

وفي موصع آخر تقول: “لم يُحبني أحد “بعمق”، رغم هذا العمر الطويل الموشك على نهايته .. رغم العشاق الذين توهموا أنني كنت ذات يوم معشوقتهم .. رغم أنهم نسوني كأنني كنت مجرد بخار يغلي في جوفهم .. لم يحبني أحد للأسف .. رغم أنهم أحبوا نساء بعدي كانوا أكثر حظًّا مني، دون أن يعرفن .. لم يحبني أحد “بعمق” كما كنت أتخيل، وكما كنت أقرأ عن حيوات الشاعرات حين يظل معهن في النهاية أحد ما .. يبكيهن، ويواسيه الناس .. لم يحبني أحد .. أحد يحكي عن ذكرياته معي .. أحد تلتمع دموعه حين يقتبسون أشعاري بعد موتي .. لم يحبنى أحد “بعمق” .. “بعمق” الحفرة الصغيرة التي اختبأت فيها، كي تكون حياتي وكي تكون قبري، وغرفة معيشتي، ومكتبتي، وبالكاد أمدد لوحًا صغيرًا على حافتها كي أكتب عليه“.

وكان من الطبيعيّ بعد كل هذه الإخفاقات وهذا الحزن، ألا تعوِّل على أحد، فاكتفت بذاتها مددًا وعونًا لا ينضب: “لا يعنينى إطلاقًا أن يمدح الآخرون مدى “عمق” روحي، أنا حفرت تلك البئر، يومًا بعد يوم .. لأنني أشرب منها كلما عطشت”.

في النص الآتي نَلمس سُخرية لاذعة من الحياة بشكل عام ومن الحب بشكل خاص:

“أن تحب امرأة رجلًا يحب امرأة أخرى .. أن يحب رجل امرأة تحب رجلًا آخر .. أن يتجاهل رجل امرأة .. أن تتجاهل امرأة رجلًا .. أن تخون امرأة رجلًا .. أن يخون رجلًا امرأة .. أن أكون أنا نفسي من ممثلي هذه المسرحية .. فلا يعنى أبدًا أننى لم أستمتع بالممثلين وهم يرتجفون في الكواليس خلف الستارة قبل بدء العرض“.

تبدو الشاعرة هنا من القوة بمكان بحيث أنها تُخرِج لسانها لعبثيَّة وجنون الحياة، لزيفها الفج، فحتى وإن اشتركت بشكل او بآخر في ذلك العرض الكرنفاليّ، فهذا لا يمنع استمتاعها بالمسرحية وبالتمثيل فيها، تعي الحقيقة، وتدعي الجهل، إنها قوية، كما أنها حرة حتى في إختيار مسمياتها: “وكنت أسمي الرغبة “الحب” وأسمي “الحب” الرغبة! أنا حرة!”.

في هذا الديوان، وبنكهة الصدق كتبت فاطمة قنديل عن الحب والكتابة والوحدة، عن حياتها:

“عشتها طولًا وعرضًا .. لم أرتد الساعات إلا كزينة .. كنت أنام وأصحو على وقع سجائري وشرابي .. كنت أعشق .. وحين يؤلمني قلبي، أضعه فوق جسدي ككيس ثلج على رأس محموم .. وكنت أغني كأيَّة سيارة ينبعث من “شكمانها الدخان، وكنت أرقص كـ”زوربا” .. ومن المؤكد أنني كتبت وقرأت، ولكنني لا أستطيع أن اقرأ ما كتبت لا لأنه سيىء، بل لأنه كأنابيب متشابهة في معمل كيميائيّ لتقطير سوء الفهم المتأصل بيني وبين العالم (ذلك الذي يسميه السُذَّج “الوحدة”) أما ما قرأته وسمعته ورأيته رؤيا العين، فقد انسرب في مكان ما داخلي، وأنا أبحث عنه، بشعور حقيقيّ بالذنب .. لأنه لا يخصني .. وإنما يخص آخرين تركوه لي أمانة. إن لم تكن هذه الحياة طولًا وعرضًا.. فسأعيد كتابة مُفتَتَح الفقرة .. المُفتَتَح فقط .. أما باقي الفقرة، فهذا ما حدث بالفعل .. ولا يمكنني – مهما فعلت – أن أغيره“.

مرارات الحب التي تتجسد في هذا النص، على سبيل المثال:

“كل عشاقي لم يتواروا كما توهمت في ذاكرتي .. كل ما في الأمر أنني لم أعد أحدِّق طويلًا في خطوط كفي لأتكهن بمصيري معهم .. كل ما في الأمر أنني – وبحركة تلقائية تمامًا ربما لكى أكتب فحسب – قلبت كفي .. ولم يسعني سوى أن أبتسم وأنا أراهم يتأرجحون على شقوق التجاعيد”، لم تُثنيها عن تعريف معناه بموقف على بساطته هو قمة في التعبير: “أنظر إلى جسدي بجانبك وأنا أنسل من الفراش في الظهيرة .. مهوّشة الشعر .. منتفخة العينين .. أعرف أنك لا تطيق قطرات النبيذ التي تخمرت في فمي .. لكنك ستهرول ورائي قبل أن أغتسل لتقبلني .. ولتحاول أن تقنعني – للمرة الألف – أن هذا هو الحب”.

تُنهى الشاعرة ديوانها بنصوصٍ عنوانها الرئيسيّ “يا أنقاضي ما أجملك! كل حَجَر فيكِ حُلم ببيت” لتكمل الدائرة التي بدأت بالباب لتنتهي بالبيت، وما يحمله “البيت” أيضًا من معانٍ كثيرة لا تختلف عن دلالات “الباب”.

فاطمة قنديل التي تُرجِمَت قصائدها إلى الإنجليزية والفرنسية والإيطالية والألمانية والإسبانية والهولندية والدنماركية والتي تعمل حاليًا مُدرسًا للنقد الأدبي الحديث بقسم اللغة العربية بكلية الآداب جامعة حلوان، تكتب من قلب القلب، هي في الواقع لا تَكتُب، ولكن تَكتُبها كلماتها، تصف روحها، ومع آخر كلمة في كل نص، تتركنا غارقين في دهشة من وجع، لا تفارقنا حتى بعد أن نُغلِق دفتيّ الديوان.