آمال صبحي

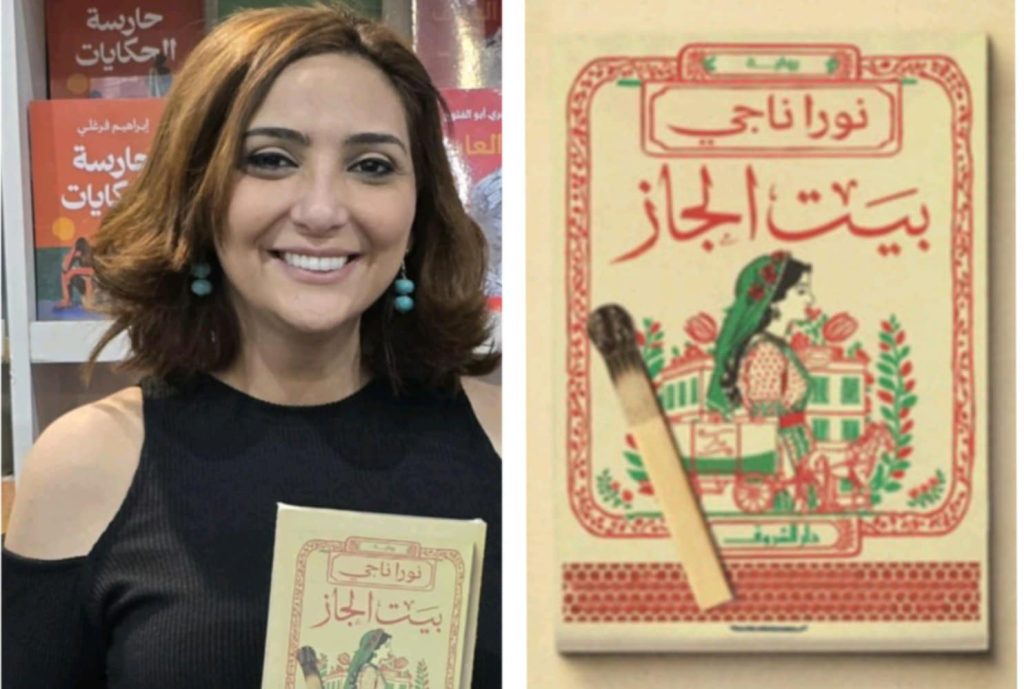

تدلف رواية “بيت الجاز” لنورا ناجي (الصادرة مؤخرًا عن دار الشروق 2025) إلى عتمة الواقع كأنها يد تجسّ نبض الجرح الغائر في الروح. هذه الرواية صرخة مكتومة، تشريح قاسٍ لوجع يتدفق من مسام الجسد المجتمعي. القلم هنا يقتحم الأقبية المنسية، ويعيد بناء معنى الانهيار من حواشي الحياة، قصيًّا عن مركزها المزعوم.

الرواية تتلبس ثلاث أرواح نسائية تتشابك مصائرها في دوامات من الذاكرة والصدمة. مرمر هي الشخصية الأكثر صدمة في الرواية، ورمز لمعاناة الطفولة المغتصبة في مجتمع يُنكر أجساد الأطفال ويشيّئها. تتعرض مرمر لانتهاك جنسي من أحد أقربائها، ثم تُجبر على إنكار ما حدث، ويُلقى بها في سجن من الصمت والعار. في ظل غياب منظومة عدالة عادلة، يتحول جسدها إلى “وثيقة” صامتة لانتهاك مزدوج: من الجاني، ومن المجتمع الذي يرفض الاعتراف بالواقعة. اللافت أن فعلها الأخير، حرق جسدها، لا يُقْرأ فقط كانتحار، وإنما كمقاومة نهائية للجسد بوصفه موقعًا للسلطة الذكورية. الجسد هنا أداة خضوع اجتماعي، ومرمر تعكس لحظة استعادة السيطرة، حين تختار “نهاية” تخصها. وظيفيًا داخل الرواية، تمثل مرمر نقطة التحول الدرامي، وتمثل الذكرى الجماعية التي لا تنطفئ داخل وعي يمنى ورضوى. إنها “الحدث المؤسس” الذي ترتد إليه كل الشخصيات لتفكك نفسها أمامه.

عائلتها، المسحوقة في زوايا الإهمال، تتعامل مع حملها وولادتها كما يتعامل المرء مع وصمة لا تُنسى، في تواطؤ يختتم بجريمة قتل مولود. هذا الجسد الصغير يصبح بوابة لفهم عنف مركب يتسلل إلى كل زاوية.

على الضفة الأخرى، تجلس يمنى كوعي ممزق. هذه الطبيبة التي شهدت مأساة مرمر في طفولتها، فهي شاهد لم تُنصَف، وتتحول مع الزمن إلى ضحية لاحقة للصمت. ما رأته كان سمًا يسري في عروقها، يفسد تكوينها الأنثوي والعاطفي، ويتركها في حالة من التشظي الأبدي. تعاني يمنى من اضطرابات نفسية وجنسية، لا تظهر بشكل مباشر، وإنما عبر التوترات الجسدية، والقلق المزمن، والاغتراب عن شريكها. هذه الشخصية تجسد نظرية “الصدمة المتأخرة”، حيث تعاود الصدمة ظهورها على شكل أعراض عصابية لا واعية. يمنى تمثل نموذجًا نسائيًا متعلمًا، ولكنه غير قادر على النجاة من قبضة الذاكرة، مما يجعلها صورة عن الطبقة الوسطى العربية التي تحاول عقلنة الألم، ولكنها تخفق في التحرر منه.

ثم تأتي رضوى، الكاتبة، بوعيها المراقب، كأنها عين تحاول لملمة شتات الحكاية. هي روح تبحث عن الحقيقة في تفاصيل الألم، وتخضع فعل الكتابة ذاته لمبضع النقد الذاتي، جاعلة من الرواية تأملًا في ماهية السرد، وفي العلاقة الشائكة بين الكاتب والمادة الخام التي ينهلها من واقع يغصّ بالطبقات والتواريخ المخبوءة. رضوى هي الشخصية الأكثر تركيبًا من حيث البنية الرمزية. كاتبة تبحث عن قصة لتكتبها، فتصادف قصة مرمر، ثم تكتشف أن القصة ليست بعيدة عنها كما ظنت. هذه الصدمة تكشف هشاشتها الذاتية، واغترابها عن أصلها وهويتها — خاصة حين تكتشف أنها متبناة. في سياق نقدي، يمكن قراءة رضوى كتمثيل للمثقف العربي المعاصر الذي يحاول التفاعل مع القضايا الاجتماعية، ولكنه يظل أسيرًا لموقع الامتياز الطبقي. رواية مرمر التي تحاول أن “تكتبها” تتحول إلى مرآة تعكس تواطؤها، وتجبرها على مساءلة موقفها الأخلاقي. هي أيضًا رمز لسؤال الأدب والواقع: هل يجوز تحويل مأساة الآخر إلى مادة سردية؟ وهل الكتابة فعل تعاطف، أم هي إعادة إنتاج لعلاقة الهيمنة الرمزية؟ هذه الأسئلة تجعل من شخصية رضوى أداة لتحليل أخلاقيات الكتابة ذاتها، لا مجرد شخصية داخل الحكاية.

ما يجمع الشخصيات الثلاث هو تشظي الهوية، والبحث عن معنى في واقع قاسٍ، حيث تتداخل السلطة الاجتماعية بالذاكرة والجسد واللغة. لا تتطور هذه الشخصيات بشكل خطي، وإنما تنكسر، تتراجع، تتداخل مع بعضها البعض كأنها شظايا مرآة مكسورة.

المكان هنا ليس ديكورًا، إنه كائن يتنفس الألم. مستشفى الجذام، كوبانية الجاز، المقابر… هذه ثلاثية تجسد الهامش، وتعلن تمرّدها على مركزية المدينة. هذه الأمكنة حاضنات للنبذ، وشواهد صامتة على الجرح، كأنها شخصيات أخرى تئن، وتؤدي دورها في تفعيل السرد. تُقحم الرواية تقنيات سردية متعددة، تتداخل فيها الأزمنة كأنها تصفع بعضها، وتتشابك الأصوات في فوضى منظمة، بعيدًا عن أي تراتب ممل. الراوي العليم يمنح النص نبرة عامة، فيما يسمح تعدد الرؤى داخل البناء السردي بتوليد مستويات مختلفة من التأويل، بعيدًا عن التبسيط أو الإدانة السطحية. والميتاسرد، والمونولوغ الداخلي، وحتى ضمير المخاطب، أدوات تُستخدم لاستعراض التوتر النفسي الكامن في الشخصيات، ولإبراز تمزق الهوية الفردية تحت سياط مجتمع قاهر.

الجسد الأنثوي في هذه الرواية ساحة مفتوحة للمعركة. معركة مع السلطة، مع العار، مع نجاة تتأخر. كل امرأة في هذا النص تحمل على جسدها وشمًا خفيًا للعنف، وشمًا يتجدد مع كل نفَس، عبر الذاكرة، والقلق، ومحاولات الكتابة التي تتعثر. على مستوى الرمز، هذه الرواية صوت يصرخ ضد محو التجربة الأنثوية من السرد الكبير. سقوط الطفل من نافذة المستشفى يتوازى مع سقوط أجساد الشباب في ميادين الثورة، في تناظر مأساوي يطرح من جديد سؤال القيمة في مجتمعات تُعيد ترتيب أولوياتها بمنطق قاسٍ يعوزه الإنسانية.

الرواية تقارب موضوعاتها بوعي فني ناضج، وتمنح صوتًا أصيلًا، صوتًا يوجع، لكل ما اعتاد الجميع على تجاهله أو اختزاله. نورا ناجي تُقدم رؤاها دون مهادنة في مواجهة الصدمة. النص يتقدم في مناخ من التوتر البنيوي والفكري، ويُنتج أثرًا جماليًا متجذرًا في مرجعيته الأخلاقية.