آفين حمو

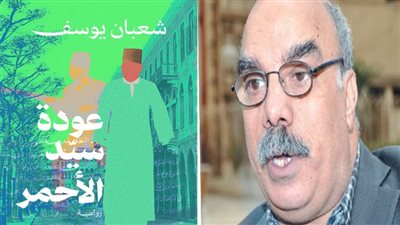

في زمن يفيض بالنصوص التي تتحدث عن الأفراد الهامشيين وعن حياتهم الصغيرة، تأتي عودة السيد الأحمر لتمنحنا نصًا مختلفًا، نصًا يصر على أن يربط الخاص بالعام، والحكاية الصغيرة بالحكاية الكبرى، وأن يجعل من قصة شاب يبحث عن عمل في القاهرة مرآة لأمة بأكملها وهي تخوض لحظة تاريخية من أشد لحظاتها وجعًا. فالكاتب لا يكتفي أن يسرد سيرة سيد الأحمر وحبه لتغيانة ابنة عمه، بل يضعهما في قلب المشهد المصري في الستينيات، في زمن عبد الناصر والهزيمة والتنحي والمظاهرات، ليقول لنا ببساطة إن التاريخ ليس ما يكتبه القادة، بل ما يعيشه الناس العاديون في لحظة تتداخل فيها الأحلام الصغيرة مع صخب التاريخ وضجيجه، حتى نصبح أمام مرآة نرى فيها صورة مصر كلها لا صورة الأفراد فقط.

منذ اللحظة التي استمع فيها سيد إلى حديث والد تغيانة، خطيبته وابنة عمه، انكشفت أمامه الحقيقة التي كان يتجاهلهاالأرض التي يملكها لن تفتح له بيتًا، ولن تقيم زواجًا. كان أبوه متمسكًا بها كأنها شرف العائلة، بينما الأب يعرف أن قيمتها لا تكفي حتى للإنفاق على البهائم. قال الأب لام تغيانة وهو يهبط بصوته خوفًا من أن يسمعه أحد:

❝ الأرض اللي معاهم مش هتعمل معاه أي حاجة، مش هتصرف على أمه ولا على أبوه، ولا حتى على البهايم اللي عنديهم أنا هاين عليّ أجوله يبيعهم، ويفتح دكان، أو يتاجر في البهايم، بدل الخايلة الكدابة بتاعة الأرض ❞.

تلك الليلة لم تعرف تغيانة النوم، ولم تجد قلبها سكينة بعد أن أدركت أن مستقبلها مع سيد مهدد. أما هو، فقد اتخذ قراره: سيؤجر الأرض، ويشد الرحال إلى القاهرة ليبحث عن عمل يليق به، ويعود منها وقد امتلك القدرة على الزواج ممن أحب. لم يكن السفر مجرد انتقال من مكان إلى آخر، بل كان عبورًا وجوديًا نحو مصير مجهول.

في القاهرة، وجد سيد في بيت خالته أم إبراهيم ملاذًا وسندًا، تلك المرأة التي كانت كلمتها مسموعة بين الأهل والجيران، وكانت رمزًا للقوة في لحظة الانكسار.

❞ فأية مشكلة كانت تحدث مع الأقارب، دائمًا درج الكبار على قول: «روحوا قولوا لأم إبراهيم اسألوها، وشوفوا رأيها، فهي صاحبة الحل والربط، والكلمة كلمتها، والشورة شورتها» ❝

وحين اختفى سيد الزنباعي بعد أيام من هزيمة الخامس من يونيو، صارت دموعها عنوانًا لفقدٍ مضاعف، فقد ابن الأخت وفقد الوطن:

❝ بعد اختفاء الزنباعي يوم ٥ يونيو ١٩٦٧ بثلاثة أيام، كانت وفود من العائلة تأتي وتروح بشكل متواتر، والجدة لا تكف عن البكاء المعلن والمستتر والبلد متلبِّشة تلبيشة سودة، والمخبرين ماشيين في كل حتة يدوروا على أي ناس، خايفين من أي جواسيس متخبايين في البيوت المهجورة ❞.

هكذا تتشابك الحكاية الخاصة بسيد مع الحكاية الكبرى التي عصفت بمصر كلها. ما عاد بإمكانه أن يبحث عن نفسه خارج ما يعيشه الناس، فالنكسة جعلت الجميع شركاء في الخوف والخذلان، حتى أن السؤال عن الغائب لم يعد شخصيًا، بل صار سؤالًا عن وطن تاه في الصحراء.

لكن الرواية لا تكتفي بأن تجعل النكسة خلفية للأحداث، بل تدخل بها إلى قلب الدراما، وتجعلنا نشاهد كيف بتعامل الكل مع بعضهم بشكل مترابط ككتلة متوحدة ونرى وجوه الناس أمام التلفاز، نستمع إلى صوت عبد الناصر وهو يعلن قراره بالرحيل. المشهد الذي يصفه السرد هنا يكاد يكون لوحة نابضة بالحياة:

❝ وعندما ظهر الرئيس على الشاشة، صفق الجميع بشكل عفوي كان يشرح للشعب ماذا حدث، وكيف حدث ولكن الأكثر وجعًا عندما قال: «لقد قررت أن أتنحى تمامًا ونهائيًّا عن أي منصب رسمي وأي دور سياسي» ❞.

كانت تلك اللحظة صاعقة، لا على سيد وأهله فحسب، بل على مصر كلها. اختلط البكاء بالهتاف، والذهول بالغضب، وخرجت المظاهرات بشكل تلقائي، من الأزقة والحواري، من عزبة النخل إلى عين شمس، لترتفع الأصوات: “عبد الناصر نار نار عبد الناصر شعلة نار”، “لا رجعية ولا استعمار”.

المشهد يوحي بأن مصر كلها تحولت إلى جسد واحد، يهتف من أعماق جراحه.

وفي قلب هذه العاصفة يظهر سيد من جديد، مرهقًا بعد ثلاثة أيام قضاها في الحجز، بجلبابه القديم وحذائه الممزق. وسط الزحام، تلمحه تغيانة وأخريات، فينهار بالبكاء وهو يحتضنهن. لحظة اللقاء هنا لم تكن مجرد عودة غائب، بل كانت خلاصًا وجوديًا، كأن عودته هي الوجه الآخر لعودة عبد الناصر نفسه عن قراره. يقول سيد بصوت متحشرج:

❝ لولا الراجل الطيب عم جلال اللي ساعدني النهارده، وجال للظابط إنه هو الضامن لي، وإنه يعرف أهلي ولما نروح هكمل ليكم كل اللي حصل معي، وأكيد أنتم تعبتم نفسيكم ع الآخر، حتى تغيانة كمان، ربنا يجيب العواجب سليمة ❞.

هنا تتجلى عبقرية السرد التاريخ الشخصي لسيد الأحمر يتقاطع مع التاريخ السياسي للأمة. الرحلة التي بدأها من أجل الزواج من تغيانة تصبح جزءًا من ملحمة أكبر، ملحمة شعب يحاول أن يجد نفسه بعد انكسار، وشاب يبحث عن معنى لوجوده في زمن يعصف بالمعنى ذاته.

اللغة في الرواية هي البطل الخفي عامية صافية، جُمل قصيرة، تنبض بالحياة اليومية كأنها مقتطعة من مقهى أو من شرفة بيت شعبي، لكنها قادرة في الوقت نفسه على حمل الرموز والإيحاءات. كلمة “حنحارب” التي ترد في النص ليست مجرد شعار سياسي، بل استعارة للصراع الداخلي هل يحارب سيد من أجل الحب؟ أم من أجل لقمة العيش؟ أم من أجل وطنٍ يحاول النهوض من تحت الركام؟

الرواية متوسطة (240 صفحة)، لكنها مكثفة بشكل يجعلها أكبر من حجمها. القطار الذي يستقله سيد ليس مجرد وسيلة سفر، بل رمز لتحول اجتماعي كامل من الريف إلى المدينة، من اليقين إلى الغموض. حتى الحب نفسه لا يظهر كرومانسية صافية، بل كتوتر بين العرف والرغبة، بين الانتماء العائلي والانتماء إلى الذات، وكأن الكاتب يقول إن العاطفة الفردية لا تنفصل عن الجرح الجماعي.

عودة سيد الأحمر تشبه في روحها بعض نصوص نجيب محفوظ بعد النكسة، حيث تتوقف البطولة وتبدأ الهزيمة في الكلام، كما تذكرنا بأجواء كتابات رضوى عاشور حين تمزج بين الخاص والعام. لكنها رغم ذلك تحتفظ بخصوصيتها نكهة واقعية شعبية تجيد التقاط لهجات الناس وتفاصيل الشارع، وتعيد للتاريخ بُعده الإنساني.

لا تحكي الرواية “عودة سيد الأحمر “عن سيد وحده، بل عن كل من وجد نفسه عالقًا بين أحلام صغيرة لا تتحقق، وأحداث كبرى تسحق الأفراد تحت وقعها. وحين تنتهي و نغلق صفحاتها، يبقى السؤال معلقًا هل كان سيد الأحمر مجرد شخصية في رواية، أم صورة مكثفة لملايين الوجوه التي عبرت زمن النكسة، تحلم، وتتعثر، وتواصل الحياة، كما لو أن الحياة نفسها لا خيار لها إلا أن تستمر؟