أفين حمو

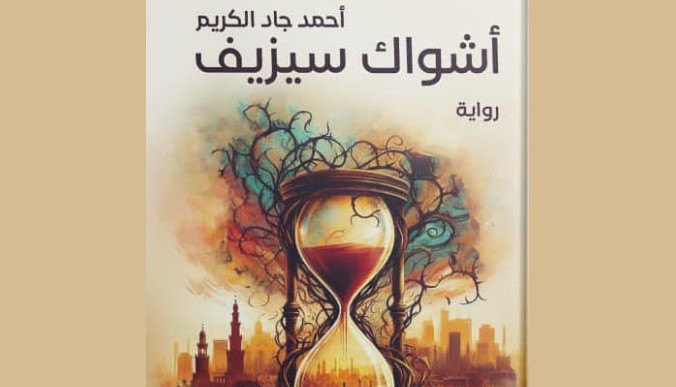

هل جرّبت أن تفقد حقيبتك في زحام مدينة؟ لا أتحدث عن حقيبة أوراق أو نقود، بل عن حقيبة تحمل ملامحك، صوتك، تاريخك، وحتى صورتك التي كنت تظن أنك احتفظت بها لنفسك. تلك ليست خسارة بل مأتم متنقل في الجسد. بعض الروايات لا تُروى، بل تُقام فيك كمأتم صغير، تمشي فيه خفيفًا كي لا توقظ جرحًا نائمًا في الذاكرة. رواية “أشواك سيزيف” للكاتب أحمد جاد الكريم ليست عن فقد في الخارج ، بل عن تشققات بدأت من أعماق الذات ، عن تلك اللحظة التي تفقد فيها ما تظنه خارجك، فإذا بك تكتشف أن ما تهاوى لم يكن شيئًا بل ذاتك بكل ما فيها.

في اللحظة الأولى، تبدو الرواية كقصة رجل فقد حقيبته. لكن لا تمر أسطر قليلة حتى يصبح واضحًا أن ما ضاع لم يكن مجرد أشياء، بل ملامح، مراحل، ما تبقى من أمل، آخر جنية في محفظة الروح.

“بدا له ذلك علامةً على أنَّه سيبدأ من جديد، ها هو العداد قد عاد إلى حالة الصفر، لا شيء يملكه، سوى بضع عشرات من الجنيهات في حافظته“.

تبدأ الحياة عند الصفر، لكن هذا الصفر ليس صفحة جديدة، بل جدارًا عتيقًا كُتب عليه كل ما نخشاه من البدايات: الفقد، الوحدة، الإعادة التي لا تحمل خلاصًا.

سيزيف الذي في الرواية لا يدفع صخرته فحسب، بل يتلمّس طريقه بين أشواك مرّت به لا عليه. لا يصعد الجبل لينهار في كل مرة، بل يسير داخل هاوية من ذاكرته، بين خطوات كان يظنها للأمام، فاكتشف أنها دوران أبدي حول ذات الجرح. الرواية لا تبحث عن نهاية، بل ترسم خريطة التيه، وتقول لك: قد يكون السقوط هو الشكل الحقيقي للحياة، لا لأننا لا نستحق الوقوف، بل لأن العالم لا يعترف إلا بمن يحترف الألم.

في قلب الرواية، تتلاقى الأسطورة مع الوطن، ويتقاطع “سيزيف” الإغريقي مع “أحمد الونان”، ذاك الفتى الذي شبّ في زمن لا يتغيّر، رئيس واحد، حياة واحدة، حكاية تتكرر كأنها عقوبة وجود. يخرج من كلية الآداب، علّق أحلامه كبطاقة مؤجلة على باب الماجستير، ثم نسيها هناك ليكتشف سريعًا أن الحلم في هذه البلاد رفاهية لا تُمنح. يعمل كحارس أمن، بينما يحمل في داخله جغرافيا كاملة من الطموح المؤجل، كأن الحياة لا تعامله كفرد، بل كرمز، كشخصية تمثل جيلًا بأكمله. أحمد لا يسقط في الحكاية بوصفه ضحية، بل بوصفه شاهدًا على انهياره الذاتي في مرآة الواقع. حين يعود إلى بلدته ليعمل مدرسًا في مدرسة والده، لا يفعل ذلك لأنه وجد سلامه الداخلي، بل لأنه خسر ما كان يظنه نداءً آخر للحياة. حذف صفحته على الفيسبوك، لم يرغب في رؤية صور أمنية؛ فهي بعيدة المنال. ينكشف كمّ من الانسحاب، ليس من الحب، بل من وهم التشارك. هنا، يتضح أن الخيبة لا تأتي من الآخر فقط، بل من أنفسنا حين ندرك أننا كنا نحلم بأناس لا يشبهوننا.

وإلى جانبه، يقف الأب: محمود الونان، الوكيل الذي لم تُقصّه الحياة كما فعلت بابنه، لكنه ظل يظن أن بالإمكان الترميم. يحاول أن يُلحق ابنه بالتربية والتعليم، أن يُعيد له ما انتُزع، لكنه يجهل أن الزمن لم يعد يسير على ذات السكة، وأن ابنه لم يعُد في محطة قابلة للعودة.ظل متمسكًا بالقيم القديمة، فيُحال إلى المعاش، كما لو أن الرواية تقول إن العالم لم يعد له مكان لمن يعيش بثنائية “الخير كان كثيرًا”. حين يُستبعد الأب من المشهد، يُستبعد معه وهمٌ كان يسند الأحلام القديمة.

ثم ياتي عمه”حسني” الذي قصته لوحدها تصلح لرواية كاملة،العم الذي ذاق من الحياة مرّها، مرضه بسرطان البروستاتا، طلاقه، انكساراته، لكنه رغم كل شيء ظل يحرس ما تبقى من الروح. هو الوجه الآخر للعملة الرجل الذي ربّى أخاه محمود ورفض الزواج قبل أن يطمئن عليه، ينقلب مع الزمن إلى شخصية “تُتقن الظهور”، لا بفضل الثورة، بل بفضل الحضور الرقمي. الرواية تلمّح بذكاء إلى أن الطريق إلى التأثير اليوم لا يمر بالكتب بل بالمنشورات، حين “شقّ طريقه للظهور في المجتمع من خلال كتاباته على صفحته في الفيسبوك”. هذا المفارقة بين جيلٍ كان ينتظر الخلاص من الحاكم، وجيلٍ ينتظر عدد الإعجابات، تفتح الرواية على نقدٍ اجتماعي مبطن دون أن تسقط في المباشرة.

و”أمنية”، الفتاة التي كانت تعمل في مكتبة، ثم صارت تناضل في مقر الحزب الوطني، ثم تكتب عن الثورة التي لم تكن كما تَوهَّمها، فتُرسم في الرواية ليس كحبّ، بل كرمز للتقاطع المستحيل.

“لا يضع في اعتباره كون أمنية مُرجيحة، أم هي طوَّرت من أفكارها بفعل المدِّ الثوري، يعلم حسني أنها تمسك العصا من المنتصف لئلا تقع في المحظور“.

لم يكن ذلك التذبذب ضعفا بل حيلة بقاء في زمن ينهش من يرفع صوته،و يكشف أن الحب وحده لا يكفي عندما لا يتشارك طرفاه ذات الرؤية للعالم. امرأة تعرف أن الوضوح في بلادنا يكلف أكثر مما نحتمل.

الرواية ليست سياسية، لكنها تنطق بما بعد السياسة. تتأمل الخسارة لا بوصفها حدثًا، بل بوصفها بنية تحتية للوجود. أحمد يسير، يسير كثيرًا، بين حافّة الثورة وحافّة الرفض، بين قطار يحمل أخبار الوظيفة وبين ذاكرة كانت تظن أن الحلم سيأتي من ميدان.

تأتي اللحظة الأخيرة كصفعة. يتمنى لو يرفض الوظيفة. ليس لأنها لا تناسبه، بل لأنه يعرف أن هذا القبول نوع من الهزيمة. لكنه لا يقول شيئًا. فقط يتذكّر، ويحترق بصمت:

“ما أقسى ألا تجد من يُصغي لشكواك، خوفك من الحقيقة المُرَّة، كونك هشًا، وحيدًا، ومنعزلًا، لا ترغب في البوح، وتعرية ذاتك، فتعود إلى شرنقتك متمنيًا الموت بحرقة“.

هنا، لا يكون الألم مجرد عنصر سردي، بل يصبح هو الرواية ذاتها. “أشواك سيزيف” ليست حكاية عن رجل فقط، بل عن جيلٍ فقد ما هو أعمق: الشعور بأن هذه الحياة له.

ما يجعل أشواك سيزيف رواية تقرأ أكثر من مرة، هو لغتها. لا تسير الرواية على وتيرة لغوية واحدة، بل تمشي مثل سيزيف على حافة بين البلاغة والتكثيف، بين الجمل المتقشفة التي تكشف هشاشة الداخل، والتأملات التي تتلوّى على جسد الفكرة حتى تخرج منها صرخة خفية. لغة الرواية أقرب إلى الاعترافات، لا من باب الإدانة، بل من باب الكشف.

ليست نهاية الرواية خلاصًا، فلا أحد ينجو ولا أحد ينتصر لكنها تقول إننا لسنا وحدنا في تكرار الألم وأن الهبوط ليس نهاية بل شكل جديد من الاستمرار. ذلك الاستمرار الذي نمارسه كي لا ننهار، وننقذه بالكتابة، لأن الكتابة وحدها، كما تقول الرواية، قادرة على جمع ما تناثر منا على الطرقات.

لا تُخبرك الرواية أن التكرار مؤلم فحسب ، بل أن الزمن نفسه لا ينطبق إلا بصيغة الألم ، في “أشواك سيزيف”، كلّنا نحمل الصخرة، وكلنا نمشي حفاة على الأشواك. في هذا النص، لا أحد يخلع جلده الجميع يسيرون في وهم الدفء، حفاة، على أشواك لم يزرعها أحد، بل نبتت من جراحهم القديمة. وحين ينهارون، لا يبحثون عن خلاص، بل عن ورقة بيضاء، يكتبون عليها أن الحلم، إن تأخّر، لا يموت بل يصير شبحًا يسير معهم إلى نهاية الصفحة.