حاورته: د. شهيرة لاشين

ولأن النّهار في صباحِ أمجد ريان راكد في الشوارع، والأحداث تتكرر كما هي كلّ يومٍ بفظاعة، وبائعي الروبابيكا نشيطون ويغطون الشوارع طولًا وعرضًا، حتى جارته الجميلة تستغرق وقتًا طويلًا في نشر الغسيل، ولن يكون هناك مجالًا ليطرح عليها: لماذا تنشرين كل هذا الغسيل؟! كما أنه لو رد على المرأة التي تسأل زوجها في كل صباح: هل أنا “تخنت النهارده”؟! “حيروح في الكازوزة”، إضافة إلى المسافة التي يقطعها كل صباح -ليوبخ الرجل الذي أهان زوجته أمامه في طفولته وهددها أنه سيضربها “بالصرمة” القديمة لو لم تسمع كلامه-؛ طويلة ومرهقة ولا تردم هذا الخدش العميق في روحه منذ ستين عامًا. لذا ذهبتُ معه عصر السبت؛ لنجلس معًا في مقهى صغير. طلبَ لنفسه فنجان قهوة دُبْل وطلب لي “كوكاكولا”، وصادف أن كان على الطاولة المجاورة يحتفي كاتب مع أصدقائه بصدور كتابه الجديد، الكل يأخذ نسخته التي لن يقرأها، ويلتقطون الصور التذكارية لنشرها على الفيسبوك؛ ضحك ريان وكأنه يعرف ما أفكر به، “بيضحك على نفسه والا علينا؟”.. قلتها وضحكتُ ساخرة.

ولأن الحكي هو الذي ينتشلنا من متاهة الدنيا كما يقول ريان، طلبتُ منه أن يحكي لي عن كل التفاصيل التي يراها من خلف “شيش” العالم، العالم الذي تتثائب فيه القطة في الصباح وتغمض عينيها بقوة في ذاك الوقت بالذات، بينما تمر فتاة نحيفة فجأة؛ فيغمز لها الشارع عينه ويبرم لها شاربه، ناسيًا البيت الذي مازال مهجورًا على ناصيته.

على المقهى أكد لي أنه لا يملك ما يحكيه لي سوى بعض الذكريات الهشة والمضحكة أحيانًا، حكى عن عزبة “الصفيح” التي أقام فيها بعض الوقت في طفولته، وكانت تُعرف بعزبة الفقراء المعدومين؛ حيث جدران البيوت من صفائح المعدن والورق وعلب السمن الكبيرة، وعن اليمامة معطوبة الجناح التي رباها في طفولته وخبأها في درج “الشيفونيرة” وكان يطعمها حبات القمح والسمسم..

ضحكنا حين ذكر لعبة السيجا ذات التسعة عيون وكان بارعًا فيها،؛ فأخبرته أني كنتُ أخسر في منتصفها دائمًا ولا أصل أبعد من العين الرابعة..

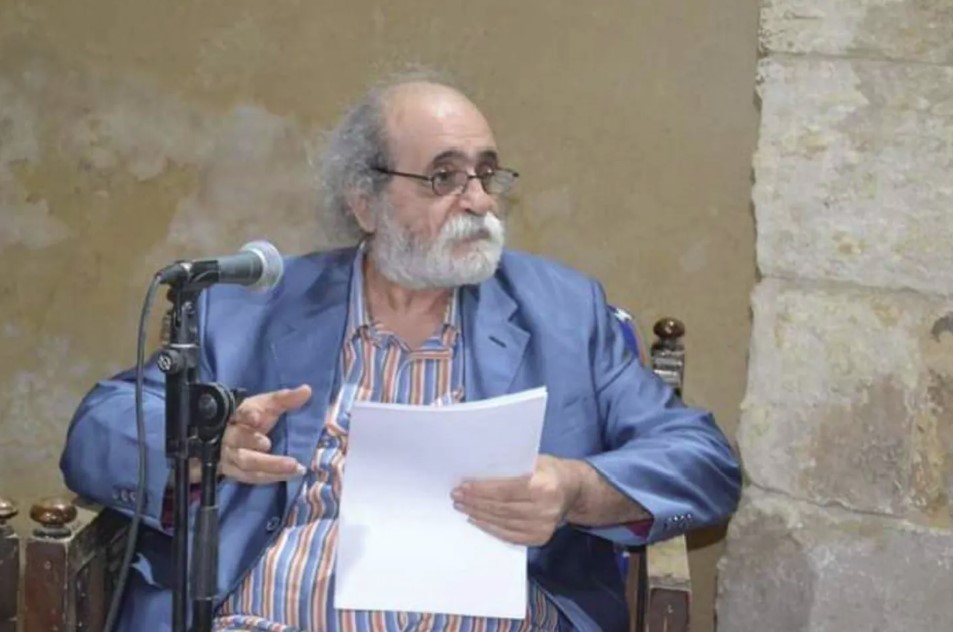

أنتم مثلي الآن لا تصدقون أن من يحكي هذا الحكي البسيط هو أمجد ريان الشاعر والناقد الحاصل على الدكتوراه في الأدب العربي، أحد مؤسسي جماعة “إضاءة 77” والذي أصدر سبعة عشر ديوانًا من الشعر أولها “أغنيات حب الأرض” عام 1972، وأكثر من خمسة عشر كتابًا في النقد، ونشر منذ عام 1983 عددًا ضخمًا من الدراسات والمقالات النقدية في المجلات المحكمة والمجلات الثقافية في مصر والعالم العربي، فقد مارس الكتابة النقدية دفاعًا عن تجربته وتجربة غيره ممن يكتبون النص الجديد، والتي حاول أن يقدم فيها نظريته الخاصة، مبتعدًا قدر الإمكان عن الأفكار السائدة الجاهزة، ومارس الشعر أيضًا ببساطة كفعل حياتي يحدث بشكلٍ تلقائي مثله مثل أن يتنفس مثلًا، أو أن يبتسم لكل من يقابله ويقول مرحبًا بقلبٍ طفولي.

حدثني عن موت أغلب الكتاب الذين عرفهم طوال مشواره وحزن بشدة لفراقهم ومن بينهم ذكر عناية جابر -الشاعرة اللبنانية- أخبرته أني حزنت عليها أيضًا برغم عدم معرفتي بها، لقد كان في عينيها شيء يشبه الأغاني، ربما لهذا السبب حزنت عليها، هذه الحياة شجرة كبيرة من الأغصان الخضراء لكل منا غصن فيها. كلما ذبل غصن وجف؛ سقط.

من حديث أمجد ريان تعرف أنه شخصٌ ودودٌ يحب “الونس” في الحياة وفي الكتابة؛ يترك باب غرفته مواربًا ليأنس بأصوات الناس، وشباك كلماته مفتوحًا ليأنس بصوت القارئ وهو يمر من أمامها..

ستشاهد بوضوح وأنت تجلس معه البيوت التي لا تزال تعوم في ذاكرته، وتلمس حبه لأسطح البيوت المصرية والكراكيب التي توجد عليها، والشوارع بكل تفاصيلها الصغيرة ودكاكينها ومقاهيها، وكيف أن باستطاعته أن يضمها بيديه ويقبلها..

أنا إذن محظوظة لأن أجلس مع إنسان يعلمني كيف أرى الحياة بعينٍ ميكروسكوبية، فالأشياء من حولنا جميعها تتنفس ولها حياتها الخاصة، عالم أمجد ريان متحرك وكل ما حوله له صوت، عالمٌ بسيطٌ متجسدٌ في شقته أو الغرفة المتواجد بها أو الشارع في حيّهِ أو المقهى الذي نجلس فيه الآن، ففي كل قصائده يعبر عن نفسه في المكان الذي يتواجد فيه هكذا ببساطة دون أن يكسبه صفة مجازية كما يفعل بعض الشعراء لجلب الوطن والقضايا الكونية إلى القصيدة..

مضى اللقاء خفيفًا لطيفًا لدرجة أننا تساءلنا ونحن نختم حديثنا، هل أخذنا لنا صورة تذكارية لنتأكد أن هذا اللقاء تم أم لا؟!

هذا جانب من شخصية أمجد ريان العامة، في الحوار التالي سنتعرف على مبدع جمع بين العمليتين النقدية والإبداعية على مدار خمسين عامًا، وقدم رؤيته الخاصة والفريدة وتجربته الجادة التي ستعيش طويلًا..

بدأت قاصًّا ثم خطفك الشعر إلى عالمه، ما الذي قدمه لك الشعر حتى تدخل أرضه بكل ما فيك وتقدم كل ما لديك حبًّا وتقربًا له؛ فهو لا يقبل بأقل من ذلك؟

انضممت في مرحلة مبكرة من شبابي إلى نادي أدب قصر ثقافة الريحاني قاصًّا، وكان المشرف على هذا النادي الروائي الكبير “إبراهيم عبد المجيد” أمد الله في عمره، وكان يتفق في كل شهر مع ناقد كبير ليحضر مقيِّمًا كتابات أعضاء النادي، وعندما وقع الاختيار علىَّ في إحدى المرات، اتفق مع الناقد الكبير “سامي خشبة” لينقد أعمالي القصصية، وليلتها قال عني الناقد كلامًا أخجل أن أردده الآن، وقال أيضًا: إنني سأصبح في ذات يوم أحد كبار كتاب القصة في مصر. وكما قلت في مرة سابقة فهذا المعنى أسعدني لدرجة أنني لم أنم ليلتها. أما حكاية الشعر فقد بدأت في مرحلة مبكرة للغاية حين كنت في التاسعة من عمري على وجه التقريب. كان والدي يدرس اللغة العربية في المدارس الثانوية، وكان شاعرًا يجمع أصدقاءه الشعراء، ومحبي الشعر في حجرة الصالون في بيتنا في منشية البكري، في سهرات ممتدة، فيقرؤون قصائدهم، ويتناقشون حولها، وكنت أنا أسعد حين أتسلل إلى مقعد خلفي، فأتابع ما يدور في هذه الندوة العامرة، ورغم أنني كنت لا أفهم إلا القليل جدًّا مما يقولونه في قصائدهم وأحاديثهم، ولكنني كنت أستمتع كثيرًا بتأمل لحظات الإعجاب في عيونهم حين يقرأ أحدهم نصًّا يروق للآخرين. حتى أن أحدهم قد يندفع في التصفيق حين يعجبه شيء مما يقال.. وظلت هذه الصورة متشبثة بذهني على امتداد العمر. وحاولت الكتابة وأنا في المرحلة الثانوية، وتمكنت من نشر قصيدة في مجلة سنابل التي كان يشرف عليها الشاعر الكبير “محمد عفيفي مطر”. وظللت أتذبذب بين القصة والشعر فترة طويلة، حتى تم الاستقرار النهائي في سكة التعبير عن نفسي من خلال الكتابة الشعرية.

في البداية كتبت الشعر الرومانسي والوطني ثم كتبت شعر الحداثة بكل تعقيداته وقيمه الجمالية المتعددة وكثافته اللغوية حتى جاءت مرحلة النص الجديد التي حولت اللغة الرمزية إلى لغة واقعية تقدم المعيش واليومي بشكل يسمح بتعدد مستويات اللغة وادخال اللفظ العامي للقصيدة الفصحى.. أين وجد أمجد ريان نفسه في كل تلك المراحل؟

كان لا بد أن أجد نفسي في كل مرحلة كنت أحاول اجتيازها، وإذا لم أجد نفسي فلا معنى للكتابة أصلًا، كنت رومانسيًّا بحق في ديواني الأول: (أغنيات حب للأرض) الذي صدر عام 1973 فى القرن الماضي من خلال قصائدي العاطفية والوطنية الواقعية.

وفي أواسط هذا العقد حتى نهاياته تلقفت فكر الحداثة متحمسًا، حتى أصدرنا مجلة “إضاءة 77″، وظللت حتى أواسط الثمانينيات مشدودًا إلى الحداثة بكل ما أملك من حماسة وطاقة من خلال الكتابة والطباعة والمشاركة في الندوات والمؤتمرات على امتداد مصر من شمالها حتى جنوبها، في الجامعات وقصور الثقافة والنوادي الأدبية المختلفة في أماكن عديدة.

وبداية من مرحلة التسعينيات، بدأنا ننتقل إلى دنيا جديدة، في عالم الإعلام والإعلان والتقنية والنزعات الاستهلاكية. وأصبح الفكر الجديد يناقش تحطم الكيانات الكبرى، وتحولها إلى كيانات أصغر فأصغر إلى مالا نهاية: فأصبحت الظاهرة تتسع حتى ينفجر إطارها الخارجي، وتخرج مكوناتها، وكل مكون يظل يتسع بدوره حتى ينفجر إطاره الخارجي، وتخرج مكوناته، وهكذا إلى ما لا نهاية.

هذا هو التصور الفلسفي النظري، ويمكن أن نلاحظه في كل ما يحيط بنا، فالوحدات السياسية والدول صارت تنقسم إلى عصبيات داخلية: (يوغوسلافيا: صرب- كروات- بوسنة)، (أندونيسيا: إقليم تيمور- إقليم أتشيه)، (قبرص: القبارصة الأتراك واليونانيين)، (العراق: سنة- شيعة- أكراد- تركمان- أيزيديون).

وحتى العلوم المختلفة انقسمت بالمنطق نفسه، وعلم الاجتماع على سبيل المثال أصبح: (علم الاجتماع العام- علم الاجتماع الأدبي- أنثروبولوجي- سوسيولوجي).

وهناك أمثلة لا نهاية لها في كل المجالات حولنا، كانت لدينا صحف: الأهرام، والأخبار، والجمهورية والمساء، واليوم يقول المجلس الأعلى للصحافة: إن لدينا أكثر من 500 صحيفة توزع كل صباح.. وهكذا.

وفى الثقافة والإبداع سنصل للشيء نفسه، ففي الشعر عرفنا الوحدة الصغرى وهى الذات بالمعنى الشخصاني، وكل نص تميزه ذات مختلفة ومستقلة، وبذلك تتعدد الذوات تعددًا عظيمًا.

وأصبحت الثقافة اليوم تستوعب ثقافة الماضي بكافة تشكلاتها وتياراتها مع ثقافة الحاضر في الوقت نفسه، والشاعر اليوم تتجاور في كتابته معطيات رومانسية وواقعية وحداثية جمالية وما بعد حداثية في الوقت نفسه. وقد انتقلت الشعرية من سماوات المجاز والتحليق في الهواء إلى حميا التجربة الحياتية الفعلية أو المعيشة. ولم تعد الحبيبة في النص حبيبة رمزية: فليست هي مصر أو الجمال أو أي معنى آخر بل صارت الفتاة الحقيقية التي شاركت الشاعر الجلوس في الكوفي شوب.

وأصبحت في الفترة الأخيرة ألتقي مع الشعراء والكتاب في إحساسهم بالسخرية التي تعبر عن رفض كل المواصفات التقليدية الهشة التي تتشبث بالبقاء، بينما لم يعد لها أي دور في الحياة، وصرت أتابع طبيعة القلق العصري: الإنسان مشدود الأعصاب، في زمن متوتر.

ومن الحساسيات الشعرية الجديدة التي بدأت أتابعها الآن: معنى التجاور، والتجاور يعبر عن العصور الجديدة بعد التفتت والانقسام والغزارة الشديدة للعناصر، وهذا لا يعني أنه عندما تولد بعض العناصر فإنها تدمر العناصر الأخرى، ولكن تحترمها وتتجاور معها.

ونتيجة لهذا، أصبح هناك معنى فلسفي ما بعد حداثي، يمكن تطبيقه على كل مجالات الحياة اليوم، وهو مبدأ التجاور: وبالفعل تتجاور اليوم تيارات أدبية وشعرية عديدة: “الشعر التقليدي الكلاسيكي، والشعر التقليدي الرومانتيكي، والشعر المكتوب بأسلوب مدرسة الشعر الحر، وتجارب شعراء المجاز اللغوي. وتجارب شعراء قصيدة النثر الجديدة. لا بد اليوم لكل تيار أن يحترم التيارات الأخرى وأن يتجاور معها في منظومة الإبداع الشعري الحالية.

في فترة السبعينيات، كنت منضمًا لتيار حداثي اسمه (إضاءة 77) وكان لنا مجلة غير دورية تعبر عن توجهنا، وكنا نرفض على المنصة التي نتحدث من خلالها أو نلقي شعرنا على الجمهور أن يكون معنا أي شاعر ينتمى لأي تيار شعري آخر، والتيارات الأخرى كانت ترفضنا بالمثل أيضًا، رفض متبادل نهائي. أما اليوم فعلى المنصة الواحدة أو في الندوة الواحدة يوجد شعراء يمثلون كل الاتجاهات، والجمهور بعد كل نص يقوم بالتشجيع وبالتصفيق، أي يوجد اعتراف ضمني بكل التيارات، وهذه القضية أنا مهتم بها للغاية.

ويمكننا أن نتابع بشكل محدد ملامح قصيدة النثر التي تكتب اليوم، وقد اهتممت بها كثيرًا في دراساتي النقدية الأخيرة:

– التمحور حول الذات بالمعنى الشخصاني: العام الخاص والتفاصيل والمعطيات الشخصية.

– التركيز على التفاصيل الجزئية الصغيرة اليومية المعيشة، والأحداث الصغيرة، والبعد عن المعاني الكبرى.

– التجاور بين معطيات عديدة في الوقت نفسه حتى لو كانت متضادة.

– النوستالجيا: الحنين للماضي القريب أو البعيد (الحاضر أليم والمستقبل غامض، لذا يلجأ بعض الشعراء للماضي وللذاكرة.

– تغيير العالم: رفض الأيديولوجيات السائدة والفلسفات الشائعة، إعادة رسم المدينة والجغرافيا والجسد.

– شيوع الحس الإنساني الكوزموبولوتاني.

– استخدام كل الظواهر في الشعر مثل الظواهر الفنية: القص، السيناريو، الحوار وكل ما يمكن أن يفيد النص ويؤكد رؤاه.

استسهال النص الشعري الحديث وكتابة نصوص تفتقر الصدق الجمالي في إنتاجها، برأيك ما هي الأسباب التي أدت إلى ذلك؟ وهل غياب النقد الموازي للنصوص هو من خلق هذه الحالة؟ وهل هناك كتابة كاذبة وكتابة صادقة؟ وهل أنت كشاعر وكناقد تستطيع أن ترى هذا الصدق في أي نص تقع عليه عيناك أم أنه أمر نسبي ولا يعيب النص كونه غير موجود؟

ادعاء الشاعرية، واستسهال الكتابة بدون صدق فني أو جمالي، ليس ظاهرة معاصرة بل هي حالة مرتبطة بتاريخ الشعر كله، وفي كل مرحلة من مراحله كان هناك شعراء صادقون وشعراء كاذبون. والشاعر الصادق دائمًا يبذل جهودًا مضاعفة لفهم خصوصية الكتابة ومعناها وأساليب توصيلها لقضايا كبيرة تساهم في تدعيم الحياة نفسها.

وهناك أسباب عديدة لهذا الاستسهال على مدى التاريخ منها عدم شعور المبدع بالمسئولية الكبرى الملقاة على عاتقه، فالمبدع ينبغي أن يكون في ركاب الطليعة الثقافية في كل مجتمع، وفي كل زمن، وكذلك من المهم أن يقوم النقد بدور كبير وأساسي لتنوير المبدعين من جهة، وتنوير جمهور الشعر من جهة أخرى ليتعرف على الفرق بين الغث والثمين، لأن لجمهور الشعر دور كبير في التفاعل مع الثقافة والكتابة ونهضة الإبداع الحقيقي غير الزائف.

إذن ستكون بالتأكيد هناك كتابة كاذبة وكتابة صادقة، وأنا بعد معايشتي الطويلة للكتابة، أصبحت قادرًا بالتأكيد على تصنيف الكتابة بين الصدق والكذب منذ السطور الأولى في أي نص، وليست هذه القدرة على الاكتشاف تخصني وحدي، ولكن كل من تمرس في متابعة النصوص الشعرية وتأمل قيمها الجمالية وفعالياتها، سيكون قادرًا أيضًا على التفريق بين الصادق والمزيف.

هل وسائل التواصل الاجتماعي كانت سببًا رئيسيًّا في استسهال البعض للنص الشعري الحديث؟

نعم وسائل التواصل الاجتماعي كانت سببًا من أسباب استسهال الكتابة، ولكن لا ننسي أن هذا الاستسهال كان مصاحبًا لتاريخ الإبداع كله، وعندما يفقد الكاتب شعوره بالمسئولية، فإن هذا يغريه ليمارس الادعاء ومحاولات تمرير كتابات مزيفة.

عندما يتقابل الشاعر والناقد داخلك؛ أيهما يكون له الدلال على الآخر والكلمة المسموعة؟

في داخلي يكون الشعر هو أساس حياتي، وكل ما أملك من طاقة وخبرات مكرس لمحاولات تعميق تصوراتي الشعرية وكيف أطورها في كل يوم لتكون نابعة من الحياة، ومثرية لها في الوقت نفسه.

“نرفض العالم؛ فنخرج اللسان بكامله”/ “الإنسان يحتضن العالم ويودعه في اللحظة نفسها”/ “الجبانات تحيط بالمدن مثل الحلقات التامة المغلقة”/ “كل شيء يضيع مهما أطبقنا عليه بأصابعنا أو عضضنا عليه بالنواجز”.

والكثير الكثير من الأمور التي تصورها في قصائد، هل على المبدع أن يكتب فلسفة الحياة ويرسم الطريق له ولغيره لأنه يراه بوضوح أكثر، وغيره هذا عليه التنفيذ؟ أو دعنا نغير السؤال: أنا أرى أن الإشارة إلى أمور كثيرة بالحياة والكتابة عنها أمر ليس بالقليل، هل تتفق معي أن المبدع إن تكلم أو أشار إلى أمر ما؛ يكفيه ذلك؟

نعم على المبدع -كما قلت- أن يكتب فلسفة الحياة، ولكن يكتبها من وجهة نظره الشخصية، وبذلك ستكون عندنا فلسفات حياة بعدد الشعراء الحاليين، ومن عبروا، ومن سيأتون. ولعل الشاعر بذلك يكون في محاولة لأن يرسم الطريق لنفسه، ولكن ليس من حقه أن يرسم الطريق لغيره أو يفرضه عليه أو أن يكون على الآخر أن (ينفذ)!! وأنا اندهشت جدًّا من موضوع التنفيذ هذا.. كأن على الشاعر أن يصدر الأمر وعلى الآخرين أن ينفذوا، أعتقد أن كل شاعر بل وكل إنسان يتصور فلسفة الحياة من زاوية تصوره الشخصي، ومن خلال ما يؤمن به من أفكار ومعتقدات وميول أو نزوعات خاصة. ويكفي المبدع أن يشير إلى ما يريد، أو أن يعبر عما يجيش في أعماقه من خلال سياق إبداعي يخصه تمامًا بين المبدعين الآخرين.

نشرت مؤخرًا على الفيسبوك: “هاعوز إيه من الدنيا تاني؟ بعد أن وصف شاعر مثل عاطف عبد العزيز قصيدتي الأخيرة بأنها نص رائع؟”.. لقد فرحت بشيء كهذا وأنت أمجد ريان الذي يكتب الشعر ويمارس النقد منذ أكثر من خمسين عامًا.. هل هذا تواضع أم أنه فرحة الطفل داخلك الذي لا يكبر مهما مرت الأيام وكبرت ونضجت تجربتك؟

لقد نسيت أنني أكتب الشعر وأمارس النقد منذ أكثر من خمسين عامًا.. أنت ذكرتني الآن (كنت ناسي والمسألة مش في بالي خالص) وأنا -مثل كل الشعراء- عندما أبدأ الكتابة أكون ممتلئًا بالحيرة.. وأظل أسأل نفسي: ما الذي يمكن أن أكتبه.. وهل سيعجب الآخرين؟ وهل سيعجب حبيبتي؟ وهل سيعجب عاطف عبد العزيز؟ وعندما أكتب يظل التردد يحاصرني حتى أغرق في أعماقي وأظل أشجع نفسي لكي أبدأ. وأريد أن أخبرك بأنني أكره معنيين: المعنى الأول هو معنى التواضع، أنا أرفض التواضع ولا أريد ان أتعمد التقليل من شأن نفسي أو من شأن ما أكتب. والمعنى الثاني هو العبقرية، وأنا لا أتعمد تضخيم قيمة ما أكتب، ولا أريد لأحد أن يفعل هذا تجاهي، أو يصفني هكذا، وأحب كثيرًا أن أنطلق من كوني إنسانًا مثل كل البشر أمتلئ بالضعف وبالهزائم وبالأحلام، وأمتلئ في الوقت نفسه بالقوة وبالطموحات التي لا نهاية لها.

هل تتفق مع من يرى أن الشعر موهبة والرواية صناعة؛ فالشاعر يولد أما الروائي فيُصنع؟

لا أتفق مع هذا الرأي على الإطلاق، فالشاعر والروائي هما فنانان ويخضعان مثل كل المبدعين لقوانين الفن العامة، حتى لو كان لكل منهما أدواته المختلفة، وفي رأيي أن الموهبة ليست منحة يحصل عليها بعض المبدعين دون غيرهم، وليست الموهبة سوى حماسة المبدع للكتابة، وما يبذله من جهد جهيد لكي يجود إبداعه ويرفع من قيمة إنجازاته.

سننتقل إلى النقد باعتبارك من المبدعين الذين أجادوا الكتابة الشعرية والنقدية، إذ كان الاشتغال بالنقد قديمًا يلزمه التخصص؛ فإن العصر الحديث يتميز بظاهرة “الشاعر الناقد”، برأيك، ما الأسباب التي أدت إلى ظهورها؟

اضطر الشاعر في الأزمنة الجديدة إلى ممارسة الكتابة النقدية دفاعًا عن تجربته، أو عن تصوراته النظرية، على عكس ما كان في العصور السابقة، فلم يكتب الشاعر “أبو تمام” نصًّا نقديًّا، ولم يكتب الناقد “ابن قتيبة” نصًّا شعريًّا، وهكذا.. وهناك أمثلة عديدة توضح لجوء الشاعر في الأزمنة الجديدة إلى ممارسة الكتابة النقدية، وعلى سبيل المثال عندما شاع الحس الرومانسي، وكتب خليل مطران نصوصه، ومن بعده مدرسة المهجر، ثم مدرسة الديوان، لم يهتم النقاد بهذه الكتابات الجديدة، بل وهاجمها بعضهم، فاضطر الشاعر الرومانسي “عبد الرحمن شكري”، أن ينظِّر بكتابة النقد للدفاع عن نصوصه، وعن النظرة الشعرية الجديدة، وبالمثل فعل تلميذاه “العقاد” و”المازني”.

وهناك مثال آخر بارز هو ما فعله شعراء السبعينيات، عندما هوجموا بشدة من قبل النقاد السابقين من ذوي النظرة المحافظة المتشددة، فكتب معظمهم النقد وتعمقوا دراسته حيث قاموا بالدفاع المجيد عن تجربتهم غير المسبوقة.

هل ترى أن المبدع لو مارس العملية النقدية هو أقرب إلى روح النص وأقدر من المتخصص في قراءته أم أن هذا المجال يلزمه الناقد الأكاديمي المتخصص؟ وهل تتفق مع مقولة: “أن كل شاعر ناقد بينما كل ناقد ليس شاعرًا بالضرورة”؟

في تصوري أن الشاعر إذا درس النقد ومارسه وتعمق فيه فسوف يساعده هذا كثيرًا في إثراء نصه، وإنضاج رؤيته، ويمكن تعميم هذا التصور، فنقول إن الشاعر إذا اتسعت ثقافته في كل المجالات، في الفن، وفي الفكر، بل وفي العلم والتكنولوجيا وطبيعة التقنيات، وفي مختلف التخصصات، فسوف تتسع رؤاه، ومعارفه، وسيقدم بالضرورة نصًّا راقيًا يختلف كثيرًا عما لو كان لم يتوسع في إدراك هذه القضايا الأساسية لدى كل مثقف كبير. وعندما يحاول الشاعر أن يكتب بعض المقالات النقدية فنحن نشكره على جهده الذي يطرح في بعض الأحيان قيمًا جمالية في غاية الأهمية، ولكن هذا لا يغنينا عن عمل الناقد ودوره.

وسوف تظل للناقد المتخصص مكانته وقدرته على إلقاء الضوء على النص، وإبراز كل القيم الكامنة فيه، لأن هذا هو مجاله الذي يفني حياته فيه، ولا شك أن للعمل المنظم المستمر فائدة خطيرة في تمكينه من معالجة الإبداع وتوجيه الحياة الثقافية بشكل عام.

أما المقولة التي أوردتها في آخر حديثك، فأنا لا أوافق على الجزء الأول فيها وهو: “أن كل شاعر ناقد” فهذا ليس صحيحًا بالضرورة، ورأيي “أن كل شاعر شاعر” وأن بعض الشعراء يقومون بجهود نقدية قد تصيب، في بعض الأحيان، أو حتى قد تتفوق، ولكن يظل في النهاية عمل الشاعر الأساسي هو كتابة القصيدة، وعمل الناقد هو تقديم التحليل النقدي لرؤية النص وتقنياته.

في الكتابة النقدية التي تقدمها للنصوص والأعمال الإبداعية المختلفة.. هل هناك معايير نقدية تتبعها أو مدرسة نقدية معينة أم أنك تقدم هذه القراءات وفق مدرسة لا تتبع أحدًا أو هي محصلة لكل تلك المدارس والتيارات النقدية؟

أهم ما يهمني حين أحاول أن أنقد نصًّا هو أن أنطلق من داخل هذا النص، ومن طبيعته الخصوصية، مبتعدًا قدر ما أستطيع عن الأفكار السابقة السائدة الجاهزة، وإذا ابتسم صاحب النص وأنا أقرأ عملي النقدي، إذا ابتسم معبرًا عن شعوره بأنني اقتربت بالفعل من روح نصه، فإن السعادة تغمرني، وأحس بالفعل بأنني اقتربت من العمل الذي أسعى لنقده. وهذا هو أهم معيار نقدي أعمل على تطبيقه في كل محاولة نقدية أقوم بها.

ولعل هذا المعيار يكون محصلة مستفيدة من كل المدارس والتيارات النقدية السابقة. وأنا أحاول بالفعل أن أطرح كتابة شعرية تخصني وحدي ولا تتشابه مع أية تجربة أخري، وأرى أن على كل شاعر أن يفعل الشيء نفسه، لأن هذه في تصوري هي طبيعة الكتابة الشعرية الحقيقية، وطبيعة الإبداع الصادق بشكل عام.

هل يمكنك كشاعر أولًا وكناقد ثانيًا أن تعرف وتميز تجربة شاعر معين دون أن ترى اسمه؟ وما الذي يحتاجه المبدع لكي تتميز تجربته بسمات إبداعية تميزه عن غيره؟

نعم أستطيع أن أعرف وأميز تجربة شاعر معين دون أن أرى اسمه، ولكن بشرط أن تكون هذه التجربة قد مرت عليَّ من قبل، وأن أكون قد أحببت هذه التجربة وعكفت على دراستها، وتأمل أساليبها، وسيكون من السهل عليَّ بعد ذلك أن أميزها، وأحيانًا أنجح في تمييزها بعد قراءة السطر الأول أو السطور الأولى.

أما أهم ما يحتاجه المبدع لكي تتميز تجربته بسمات ابداعية يعرف بها لدى رفقائه المبدعين، ولدى نقاد النص ولدى القراء، فهي حالة الصدق الفني، وهذا ما يصل إليه كل مبدع بعد أن يخوض غمار التجربة، ويعاود الكتابة مستمرًا في التأمل والاختبار والمقارنة مع كافة نصوصه السابقة ونصوص زملائه المبدعين الآخرين، كما ينبغي لكل شاعر أن يكون قادرًا على متابعة تاريخ الكتابة الشعرية كله، وأن يتمكن من معرفة طبيعة التغيرات في كل مرحلة من مراحلها السابقة.

في نفس السياق هل يمكن أن نعرف طبيعة شعر شاعر من خلال قصيدة أو نص واحد؟ أم المبدع قد يتفاوت في جودة وشاعرية نصوصه فيكون من الظلم الحكم من خلال نص واحد قد يكون ضعيفًا في تجربة قوية؟

أنا في كتابتي الشعرية أعطي القارئ فرصة أكيدة أن يعرف معظم الطبيعة الفنية التي تميز كتابتي، وإذا قرأتِ أية قصيدة لي في المرحلة الأخيرة ستتمكنين من معرفة منطق كتابتي وتصرفاتي الأسلوبية التي تخصني وحدي بين زملائي الشعراء. وكذلك كل قصيدة تنتمي لأية مرحلة سابقة لديَّ يمكنك أن تستشفي من خلالها طبيعة هذه المرحلة السابقة بكاملها.

ولكن هذا لا ينطبق بالضرورة على باقي الكتابات الشعرية للآخرين، فهناك تنوعات كثيرة، ويمكن أن يدخل شاعر ما في مرحلة مختلفة في كل نص جديد، ويمكن أن يكون هناك شاعر آخر يمزج بين طرائق كتابته السابقة وبين طريقته النهائية في كل نص جديد، وهكذا. وستظل الكتابات الشعرية تحمل تنوعات بعدد الشعراء، أي تنوعات لا نهائية.

نقد النقد الذي مارسته مع نقاد كبار أمثال صلاح فضل والذي استعرضت رؤيته النقدية والبحثية ودراساته في كتابك “صلاح فضل والشعرية العربية”، في هذا الكتاب تناولت الأعمال التي تم نقدها من قبل صلاح فضل والنقد المصاحب لها. لا أعرف إن هناك مصطلح يسمى “نقد النقد” لكن هذا ما توصلت له بعد قراءة الكتاب، هل تتفق مع هذا المسمى؟ وهل تتفق معي أن عملية نقد النقد مهمة لأنها تنظر للعملية النقدية كمنتج إبداعي يمكن نقده أيضًا؟

في تصوري أن الناقد الذي يمتلك منهجه وأدواته يستطيع أن ينقد أي نص أو أي ظاهرة، أو أي قضية فكرية أو علمية، أو غير ذلك، وأنا قمت بنقد رؤية “صلاح فضل” وأعماله في كتابي “صلاح فضل والشعرية العربية”، كما أشار سؤالك، ويمكنك أيضًا أن تتابعي كتابي “غالي شكري بين الحداثة وما بعد الحداثة” وقمت بنقد أعمال نقدية أخرى لنقاد كثيرين أمثال “لويس عوض”، و”عبد المنعم تليمة”، و”رجائي الميرغني” و”بشير السباعي”، وغيرهم، في دراسات متفرقة منشورة في مجلات متخصصة أو ثقافية عامة.

وهناك مصطلح يسمى “نقد النقد” أنا تابعته في مجلات ثقافية عربية وأجنبية، وأنا طبعًا سأتفق مع هذا المسمى، أو هذه الظاهرة الجديدة في حياتنا الثقافية، لأنني أجد نفسي دائمًا في صف كل جهد يبذل من أجل إثراء العقل والكتابة والنقد.

نعم أتفق معك على أن عملية نقد النقد، عملية مهمة للغاية لأنها تعالج توجهات تقييم الإبداع في أشكاله المختلفة، أي أنها تضيف للعقل الإبداعي، وللثقافة بشكل عام، المزيد من الإنضاج والتوسعة والتراكمات التي تثري العمل الثقافي، أي تثرى الحياة كلها في النهاية.

نختتم بمقولة لوليم غاس “إذا كنت تكتب بشكل رديء سيصبح لك جمهور، إذا كنت تكتب بشكل جيد سيصبح لك قراء”.. هل تتفق معه؟ وهل القراء هنا تعني النخبة أم ماذا؟

أشكرك لإيراد هذا المعنى للقاص الأمريكي “وليم جاس”، وقد ذكرتني بالمقولة التي أطلقها البعض هنا في مصر منذ فترة: (الجمهور عاوز كده) ليبرروا انتشار بعض أشكال الفن الرديء، وفي المقابل انحسار الإبداع الراقي بين عدد قليل من المتلقين. باعتبار أن الفن الرديء ليس سوى وسيلة رخيصة للتسلية. أما الفن الراقي فإنه يحتاج لتشغيل العقل من خلال مستوى ثقافي معين. وإن كانت الحقيقة الآن تقول إن الجمهور العريض الآن يرتفع مستواه الثقافي بالضرورة، لكي تذوب النخبة بالتدريج في المعنى العام لتلقى البشر وقدرتهم على المساهمة في كافة أشكال الحياة الثقافية أو العملية في حياتهم اليومية.