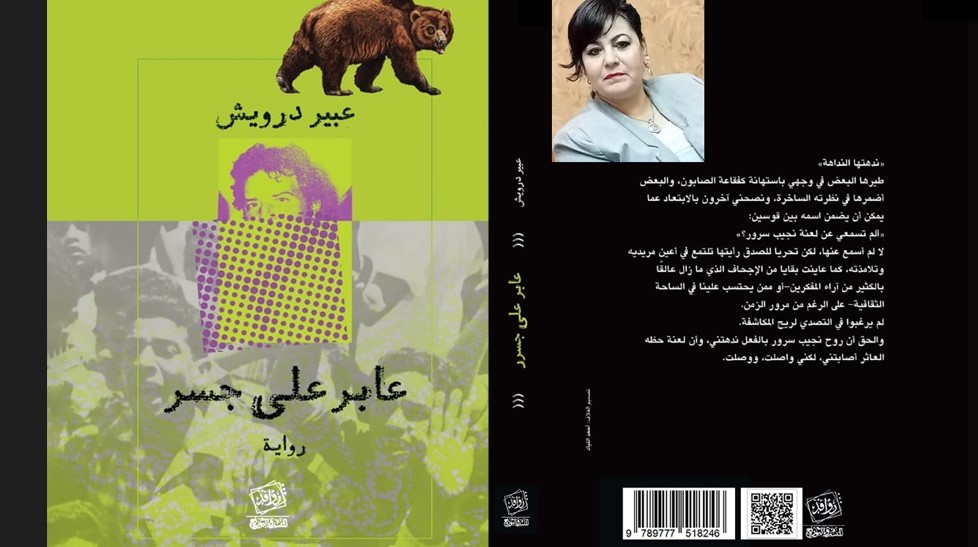

عبير درويش

مساءً…

أدخلتُ قطعة صلبة من الحلوى إلى فمي؛ كان مذاق النعناع مع السكر حادًّا.

صباحًا…

تحسستْ جسدي أيادٍ لا أعرفها، ثم رفعته أيادٍ أخرى بخفة ليستقر على محفة باردة، زُجّت المحفة داخل متن عربة، ارتج بدني، ثم تحركت العربة وأصدرت بوق إنذارها، رُفعْتُ بعد ذلك أكثر من مرة إلى أن اِسْتَقْرَرْتُ في مكان له رائحة الصنان، كانت الأصوات فيه خافتة -أغلبها آهات متقطعة- تفحَصتْ رسغي يدٌ باردة سريعة، وفُتحَ جفني بالبرودة ذاتها، وسُكبَ فيه شعاع مزعج.. جفلتُ.

ظهرًا…

ثقبت وريدي حقنة بيدٍ مرتعشة؛ فاجتاح بدني المسالم الصقيع.

مساءً…

تحسست يد دافئة معصمي، ثم زُعقَ بصوت منذر:

– غيبوبة سكر… ضروري إنسولين!

– للأسف غير متوفر.

صباحًا… ظهرًا… مساءً:

– إنسولين… لازم إنسولين.

– في انتظاره.

أنا أيضًا في الانتظار، أجترُّ ما مرّ بي، وأتابع إلى أي مستقر سيودي بي، قال (هوراشيو) إنه ما زالت هناك أشياء بين السماء والأرض، ننتظر حدوثها ولا نعرفها بعد، كما أن هناك رؤى لا تتخطى الماضي مهما تراكم الغبار، وتقادم عليها أثر الزمن، لكن مَن منا أدرك أنه لم ينفض عن رأسه غبار ماضيه؟

يطمس سيرتي غبار كثيف يطالبني بالسقوط؛ حتى يتسنى للناس أن تعرف ولو نزرًا قليلًا منها، ربما يكون هذا آخر عرض لي، سأكتفي منه بالوجود بالمكان، وأحذف عنه الوجود بالفعل؛ بالخروج عن المعنى، والمواصفات المصطلح عليها في الحكايات.

تبدأ أوراق الحكاية من لحظة تولد فيها الذاكرة، لحظة تفصل بين ملايين الأشياء قبلها، وملايين أخرى بعدها، لحظة تبدأ الذاكرة فيها تمارس وظيفتها؛ اختزان كل ما هو تالٍ لها أو كل ما يترك أثرًا على صفحتها من اهتزازات الطفولة.

كان الأول من يونيو يوم أبصرت الوجه الحقيقي للحياة، أتذكر أنني فتحتُ عينيَّ صغيرًا، صغيرًا جدًّا، فوجدتني مستلقيًا على ظهري، وعينيَّ معلقتين إلى سقف من القماش به رقعة صغيرة ينسل منها ضوء باهت، التفتُّ عن يميني وعن شمالي، فرأيت صفين من العساكر والضباط المسلحين يحيطون بي، وسمعت دويًّا لم أفهمه حينذاك، ثم رفعني أحد الضباط، وحملني بين يديه، وفتح الباب، ودخل الضوء، نزل الضابط من سيارة “بوكس”، أخذني أحد العساكر من الضابط:

– عنك يا بيه!

بعد دقائق كنت في أحضان أمي، في داري، في قريتي “إخطاب”!

ثم يا ترى منذ متى يصبح للإنسان ذاكرة؟! ثم كيف أمكنني أن أتذكر لحظة نزولي من السيارة “البوكس”؟

كثيرًا ما سألت أمي وأبي وعمتي وجدتي عن هذا اللغز المحير في مراحل متباعدة من عمري، فلم أكن أظفر منهم بجواب، كأنهم اتفقوا على أن يظل هذا السر مكتومًا في ركن أسود من حياتي لأمرٍ لا أستطيع فهمه، ولكنني لم أنس ذلك الحادث!

بل ظللت أذكره وأتباهى على أقراني من صبيان القرية، بأنني جئت في “عربية مخصوص”، وكانت العربات المخصوصة وقفًا على الباشا وأبنائه البكوات، وعلى قلة قليلة من أعيان القرية، بل وحين كان مجرد ركوب الأتوبيس يعتبر حادثًا جليلًا في حياة صبيان القرية، يظل يذكره المحظوظ الذي نزل “البندر” بكل فخر!

ثم مرة أخرى فتحت عيني، فوجدتني ممددًا كالخرقة البالية مُلقًى على سرير بسوستة، وعلى شمالي رأيت جدتي لأبي، ناولتني فطيرًا بسُكر، من يومها وأنا أكره الفطير بالسُّكر، فقد ارتبطت ذكراه بذكرى مرضي القديم، الالتهاب الرئوي، الذي ترك أثرًا مقلقًا في حياتي، تلك الكحة المزمنة التي تعاودني بالمخالب كل شتاء!

رأيتُني مرة ثالثة كومة من اللحم، أجلسوها في “السَبَت” كذلك الذي يحملون فيه الرحمة والنور إلى الجبانات. حملتْ العمة “السَبَت” بعد أن ساعدتها جدتي في ضبطه على رأسها.

ركبتْ الأوتوبيس، وعادتْ بي ذات غروب إلى القرية، دخلت بي الدار، كانت أمي تجلس إلى طشت العجين، ودوَّت في الدار زغرودة. تبعتها زغاريد، وقبل أن تضع العمة “السَبَت” على أرض القاعة، كانت أمي قد اختطفتني، وراحت تضمني بيديها الملطختين بالعجين، وتقبلني وتبكي.

عرفتُ فيما بعد أن الطبيب أكد لها أنني لن أعيش طويلًا، فعادت إلى القرية تحمل يأسها وحزنها وتركتني بجوار جدتي لأبي، وقبل أن تناولني الجدة الفطير بالسكر، لا أتذكر شيئًا على الإطلاق، هناك، بعيدًا، وراء حدود الذاكرة، لا شيء غير الظلمات!

وعندما أمسيت طفلًا صغيرًا في صغر العصفورة، وقفت أنتظر أبي قبيل الغروب على السكة الزراعية عند مدخل القرية، كان أبي يعمل مدرسًا بإحدى القرى البعيدة، وكان يزورنا كل خميس، وطالما منَّتْني أمي بالهدايا واللُعب التي سيأتي بها أبي، وفي كل مرة كان يجيء خاوي الوفاض، إلا من كراريس بيضاء مسطَّرة، وأقلام رصاص وأصابع طباشير، وإردواز، وأساتيك، لم تكن تشبع آمال طفل صغير في عودة أب غائب على الدوام، فيعود لينتظر أباه الخميس التالي.

– ها أنت تحكي وتستفيض… لمن؟ أيكون بينهم من يعي؟!

يا أبا العلاء… يا مسيح القرن وحُسينه… ما المغزى من أية حكمة الآن؟ ولنتدبر المثل… أنت مثلا، تكبدتَ عناءَ إيصالِ أفكارك إلى عقول فارغة (لا تأبهُ بغير امتلاء أعضاء أخرى)، ومنحتَهم مفتاحًا سريًّا لعالمك، لكنهم لم يحسنوا التدبر، ولم يحركوا ساكنًا لتشغيل المنحة المعطلة بجماجمهم؛ فصدئت الحكمة معهم -وأنا منهم- لا تكن ظانًا بي أنني فارس الكلمة الأوحد؛ فأنا لم أحظ منها إلا بأربعٍ وستين كلمة هي معكوس عمري الغابر.

– عليم بإبدال الحروف.

أربع وستون من الكلمات المغبونات، ذيلت الصفحة الأخيرة بجريدة الأهرام، كبصقة مقذوفة عن بعد من بلعوم جاف لمواطن نكد.

لقد بُصق عليَّ حيًّا وميتًا، عندما أملوا على أحد صحافيَي الأهرام خبرًا تافهًا عن وفاة أحدهم؛ فكتب النعي المقتضب، وموضعه أسفل نعي آخر لفقيد شاب من علية القوم، وهو فتى لم يملك من مواهب الدنيا إلا ضرب الإيقاع، دهس الانفتاح حرفته وأفسد سوق عزفه؛ فاغتم ونهل من الخمر حتى تليف كبده وفاضت روحه إلى بارئها، فاضت روحه وروحي معًا في نفس الساعة ونفس اليوم وبالداء ذاته، وكُتب اسمانا أيضًا بآخر صفحة في نفس الجريدة. هكذا خرجت الكلمة كبصقة سالت من بين أشداقهم:

(وفاة المخرج والكاتب المسرحي نجيب سرور)

ثم ضَعْ صورة الفقيد القابض على جيتاره، واكتب عندك بغليظ العنوان:

(توفيق الحكيم يفقد ابنه الوحيد عازف الجيتار!)

لِمَ لمْ تواتك الحكمة يا أبي ذات صباح، أو حتى مساء؟ كيف يا أبي وأنت مَن أرسى في عقولنا أن يوم العيد هو ذاته يوم المأتم!

أتذكر… كانت الليالي جد قصيرة والدور جميعها مظلمة، والجميع خارجها؛ لأن القصر القريب متوهج بالضوء، وكنا أطفالًا كُثر-أنا منهم- نلهو بين الدور والقصر:

– مين مات يا ولاد؟

– عبده بركات… جارنا.

هلت الوفود المعزية، قادمة باتجاه ساحتنا إلى دار المرحوم عبده بركات الملاصقة لدارنا، أتوا من بحري السكة، وشرق البلد، ومن جهة السكة الحديد لتقديم واجب العزاء، وفاض منزل الجار بالمعزين من البلدات البعيدة، وفي عاداتنا -بالأفراح والمآتم- عندما لا تتسع الدار للوافدين؛ يُلقى واجبُ الاستضافة على عاتق الجار الملاصق، وبكل ما تسع الكلمة الفضفاضة من معانٍ؛ إيواء، إطعام، وربما استحمام، وغسل ملابس، وحسب تراتيب المواقع.

وقع على عاتق أبي استقبال ثلاثة أفراد فائضين عن مساحة دار المرحوم عبده بركات؛ ما أذكره وبعين طفلٍ منقادٍ إلى حفظ اللقطات، كان أبي مدرسًا إلزاميًا، يوفر بالكاد ما نقتات، ويخلو بيتنا في الغالب من أي زاد يليق بواجب الضيافة، وطعام العزاء في الريف له جل القدسية والتبجيل، ولم نكن نملك سوى ذكر بط، أعدت أمي له خططًا مستقبلية، إذ كانت تطعم ذكر البط عنوة وبالإكراه، تمهيدًا لأن يكون بديلًا لخروف العيد؛ فلقبناه أيضًا -رغم أنفه- بديك العيد وفي لحظة كرم حاتمية ومن واقع ضرورة اقتصادية أيضًا، أمر أبي أن يذبح ذكر البط فداءً لواجب الضيافة.

سأحكي لكم يا سادة، عن طفلين حاصرا بفرحة غامرة ديك العيد، فأمسكت أنا بذيل الديك بعد عدة مناورات مرحة، وقدمته إلى أبي لاهثًا بفخر، فبسمل أبي وحز عنقه بالسكين؛ فتحلقنا حول الموقد الحجري جوعى متحفزين، تستحلب ريقنا رائحة المَرَق، ونبتلع ما يزدرد في حلوقنا من خيال الطعم، ونشتعل حماسة وتحفزًا ونرسم صورًا بأدمغتنا عن طعم الديك، وطزاجة اللحم، ورشف الحساء، ولعق الشفاه بعد التجرع!

تربعنا حول الإناء في ترقب لأي شيء نضج لنلتهمه، ومن فرط تشككي من قدوم العيد سألت أمي:

– بجد… العيد جه وهناكل الديك؟ لكن ده عبده بركات مات!

لم تجب أمي سؤالي، لكنها ابتسمت وهشَّتنا خارج الدار، فرُحنا نلهو مع بقية الأطفال حتى إتمام نضج الوليمة، وجمعناهم حولنا في حلقة وأخبرناهم أن العيد جاء اليوم، وإنا نعد مائدة كبييييرة لوليمة موت عبده بركات، وهي مائدة عامرة؛ بها أرز مطهو بأوان الفخار، وفيها لحم ضأن يسيل السمن على حوافه، وأوان أخرى مغمورة بالقشدة واللبن ومحلاة بأقماع السكر، هذا غير رموش الست وقوالب البالوظة ووووو…

والأطفال المأسورون بنهم الحكايا، يحدقون في الدار، ويتابعون أسراب دخان حجرة الفرن، ولفحات نار الكانون المتطايرة بأعينٍ مشدوهة، وهم يبتلعون ريق اشتهائهم الذي اجتررناه بالوصفات المزعومة للعيد الذي حل علينا دونهم، كنا نتلهى بشهقات الحسرة وطلبات الاستزادة في الوصف، والتشكيك في المزاعم الفخرية، والوصفية بحلول العيد.

كنا نبالغ حينًا بالوصف، ونُصَعِّد حينًا آخر بنبرات الصوت، ونضخم بأكفنا الأحجام، ومن فرط تمتعنا بالعرض (المغرِض) نمتنع عن الذهاب لإفراغ مثانتنا، ونتبادل الخطوة ما بين الفتح والضم لأرجلنا، حتى أننا كنا نتقوقع. نثني قدمًا ونقيم الأخرى، نفعلها بمكر طفولة غير مبرر، إلا للمرح والتلهي، وربما تعجيلًا في نضج الحلم، أو سعيًا لإشتعال بريق الاشتهاء في أعينهم، والذي ابتدرناه بأعيننا كشركاء بالتخيل في تلك الأثناء.

ثم لمحنا أبي في لقطة ثابتة للرؤية، وكان قد وقف حاملًا صينية العشاء فخورًا معتدًّا (وكذلك أبيًّا أن يشاركهم إياها)، وكنا أنا وأخي قد نضجنا تمامًا، واستهلكنا الانتظار والتأهب لتلبية نداء أبينا المنتظر، لأن نؤدي مهمتنا المقدسة بعد انتهاء العشاء، وحمل الصينية من المضيفة إلى داخل الدار، حتى يتسنى لنا التهام البقايا من المسفوح دمه؛ الديك.

إذا حانت اللحظة الحاسمة، ودعانا أبي بصيحة، فوثبنا أمامه في التو، فأمر ثروت لأنه الأكبر، بالذهاب إلى أبي سريع الدخاخني، وهو القابع داخل مكعبه الخشبي على أطراف البلدة، فقال ثروت بحنق:

– ليه؟

– اشتري دخان.

رمقني ثروت لحظتها بنظرة لن أنساها ما حييت، ثم غمغم لاعنًا:

– الله ينعل أبو ساعة الحزّة والكزّة.

واختطف القرشين صاغ من كف أبي، وأطلق ساقه للريح كعداء ماراثون، وعاد بعد دقيقة، كنت خلالها وحدي، وبعزيمة الاقتناص استطعت إخراج صينية العشاء من المضيفة إلى حوش الدار، ووثب ثروت بكل تحفز ورفعها عني، وأدارها إلى رأسه، وفي أثنائها تسنى لي التقاطُ الفخذِ المتبقي، وإخفاؤه بجلبابي!

واختار ثروت مستقرًّا للصينية بحجرة الفرن واكتشف الفعلة، فدب الخناق بيننا وتشابكنا بالأيدي، فباعدت أمي بيننا ونهرتنا وحكمت أن نتقاسمه معًا، فأحطنا الصينية واتفقنا أن نلتهم البقايا أولًا من الحساء والرقبة بالرأس، ثم النسائر والجلد بكل حواشيه قبل الاقتسام المشروع، لكن وقع ما لم يكن في الحسبان، واختطفت القطة الفخذ الوليمة وتخطت به حاجز السرعة، ومزقت كل الخطط المحبوكة لوليمة العيد، في اليوم السعيد؛ يوم مات عبده بركات!

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

روائية مصرية .. الرواية صدرت مؤخرًا عن دار روافد .. معرض القاهرة الدولي للكتاب 2025