“الكتابة النِسويَّة” و”أدب المرأة”

شاع في التداول النقدي العربيّ في سبعينيات القرن الماضي مُصطلح “الكتابة النِسويَّة”، والتي يُطلَق على كاتبها (فيمينيست)، وهي الكتابة التي تتناول قضايا المرأة، سواء كان كاتبها رجل أم امرأة، وهي تختلف عن مُصطلح “كتابة المرأة” أو “أدب المرأة”، الذي يشير إلى كل ما تكتبه المرأة، بغض النظر عن نوعية موضوعاتها، وهو يرتكز على التمييز الجنسي للكاتب.

وقد شهدت فترة تسعينيات القرن الماضي ما أُطلِق عليه فورة “الكتابات النِسويَّة”، وقد استُخدِم هذا المصطلح بكثرة في النظريات الأدبيَّة الحداثيَّة وما بعدها، ولا يزال يثير إشكاليات عديدة حتى الآن، حيث إنه حقل أدبي جديد (نسبيًّا) داخل حقل الأدب العربي المعاصر، تأرجَح بين القبول والرفض.

بينما التصورات النقديَّة التي تناولت “أدب المرأة” أو “الأدب النسائي”، على الرغم مِن أنها تميل إلى رفض المصطلح نفسه؛ لأنه يُجزِّئ فِعل الإبداع، إلَّا أنها تقرُّ بأن هذا النمط مِن الكتابة، له مِن الخصوصية ما يجعل منه ظاهرةً مُتميِّزةً في حقل الإبداع! وعلى الرغم مِن حجم الاختلاف في تحديد هذه المصطلح ومفهومه، فقد اتضح مِن خلال تلك التسميَّة، حضور أدب مُسمَّى باسم المرأة، نظرًا لأن هناك مَن اعتَمَد في تحديد أصول هذا المصطلح على الفارق الفسيولوجي؛ إذ يرى أن الرجل عندما كان يكتب، كان وحده، وبدخولِ المرأة إلى الساحة التي كان يحتكرها لنفسه، اعتُبِرَت جِنسًا مختَلِفًا عنه، فوُصِفَ أدبها بـ”أدب المرأة”، ليُفهَم أن ما سِواه هو للرجل.

في حقيقة الحال، قوبِلَ المصطلحان بهجومٍ شديد ونفيٍّ أشد مِن كُتَّابِه؛ الأول، لأنه يتم فهمه وتداوله من باب التهكُّم والسُخرية؛ فهو “كتابة ذاتية”، و”نظرة سطحية للعالم”، و”رؤية قاصرة”، و”إنغلاق على الذات”. وهي نظرة إستعلائيَّة ذُكوريَّة ترفضها الكاتبة المرأة بشكلٍ قاطع، إذ أن تلك الكتابة، الحقيقيّ منها، تُظهِر – بشكل واضح أو ضمني – أن وراء كل امرأة مقهورة، رجل مقهور، وخلف الإثنين سُلطة مجتمعيَّة وسياسيَّة ودينية تقهرهما معًا، وفي ذلك النوع من الكتابة ثمَّة تعرية وفضح لمشكلاتِ المجتمع، وحديث عن المسكوت عنه، وطَرح للكثير من الأسئلة الوجوديَّة، كما أن هناك فلسفة تبطن العمل ككل، وهي ليست ضحلة كما إعتاد الرجل النظر إليها، لأنها ليست مُحاكَمَة للرجل، بقدر ما هي مُحاكَمَة للمجتمع الذي مَنَح للرجل سُلطة كاملة في محاكَمَة المرأة والتنكيل بها وإهانتها، بل قد يصل الأمر لقتلها إن أقدَمَت على فِعلٍ، كان الرجل شريك أساسي فيها، بل أنها تُحاسَب على جُرمِ انتهاك الرجل لجسدها وإنسانيتها رغمًا عنها، بينما لا يجروء أحد على المساسِ بالرجل، مُرتَكِب الجُرم!

وفي تلك الكتابة التي عادة ما تُقابَل بالهجوم والتحقير من قِبَل الرجل (ليس العاديّ فقط، بل المثقف والناقد بالمثل)، لا تتغافَل الكاتبة عن إلقاء الضوء واللوم على المرأة، بصفتها مَن ساهَمَت في تلك الثقافة، وظلَّت مُحافِظَة عليها، حاميًة لها، لأن المرأة بالفعلِ هي أكبر عدو للمرأة، بتشرُّبها الكامل لِمَا زرعه الرجل فيها منذ نهاية العصر الأمومي، وحتى الآن.

أما بالنسبة إلى المُصطلح الثاني، فهو يُبطِن أيديولوجيا ذكوريَّة تمييزيَّة، لا يصحُّ العمل بها عندما يتعلق الأمر بشيء اسمه “الأدب”، أو “الإبداع”، أو “الكتابة”، والتي هي مشروع إنسانيّ بالدرجةِ الأولى، بغض النظر عن كاتِبه، سواء كان رجلاً أو إمرأة.

لماذا الكتابة عن المرأة؟

“لماذا تظل المرأة تكتب عن نفسها وعن مشاكلها، ألا توجد مشكلات أخرى في المجتمع؟!” سؤال طالما نسمعه، طوال الوقت من الرجل المثقف، قَبل الرجل الجاهل. والإجابة برغم سهولتها، فهي تغيب عن الكثيرين: “مشاكل المرأة هي إنعكاس حقيقيّ لمشاكل المجتمع، وحلها هو حل لمعضلته ومأزقه”.

وطالما ظلَّت المرأة تعاني من الموروثات البالية، والمجتمع الأبويّ، وطالما ظلَّت مشاكلها في الصدارة، وطالما ظلَّ القانون عاجزًا عن حمايتها بتشريعاتٍ قوية وصارمة، وطالما ظلَّت المرأة تُعامَل كقاصر تَجِب الوصاية عليها من الرجل العاقل، كامِل الأهليَّة، وطالما ظلًّت ملكية خاصَّة للرجل، وطالما يتم انتهاك خصوصيتها، و استِباحة جسدها، ودعس آدميتها، وتجاوز حقوقها بشكلٍ يوميّ من الجميع؛ بداية من المارين في الشارع، وحارس البناية، وبائع الخضر والفاكهة، وعامل الدليفري، ونهاية بأبيها وأخيها وزوجها، وطالما ظلَّت عاجِزة عن نيل أبسط حقوقها كالميراث، أو الطلاق، أو حتى رَفض الخِتان، فالكتابة عن المرأة وقضاياها ستظل هاجِسًا مؤرِّقًا للمرأة، بل ستظل تلك الكِتابة واجبًا على الكاتِب الرجل، قَبل الكاتِبة المرأة.

الحرية والديمقراطية والمساواة تتحقق حين يتم رفع الظُلم عن الفئات المقهورة، حين لا يتم التمييز بين البشر بناء على الجِنسِ، وإلى ذلك الحين سوف تظل المرأة تكتب عن مشاكلها وتطرحها دون خجل، أمام مجتمع لا يَخجَل مِن ممارَسة قهره وتسلُّطه عليها.

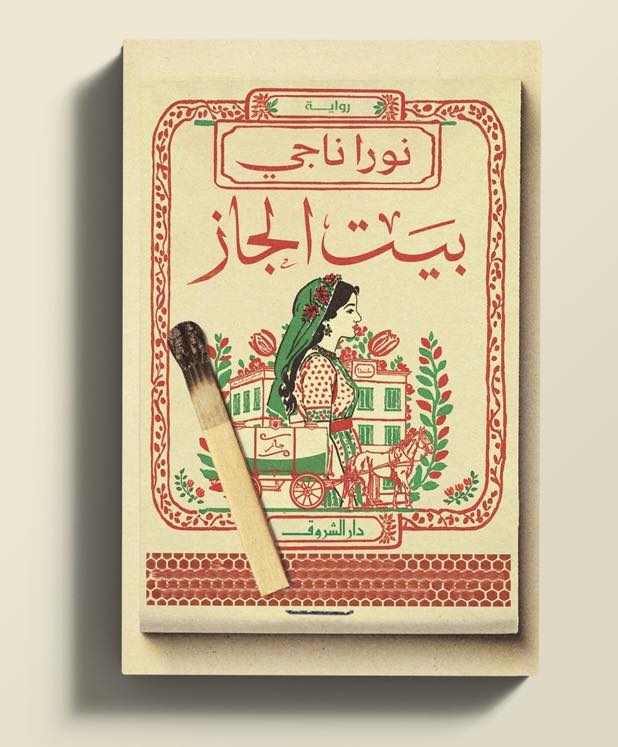

بنية السرد، واللغة، والشخوص، في “بيت الجاز”

في رواية “بيت الجاز” لنورا ناجي، والصادرة عن دار الشروق هذا العام، المكان هو البطل الأساسي، بمثلثه المكوَّن من أضلاع ثلاثة، هم: كوبانية الجاز وبيت الجاز، ومستشفي الجذام، والمقابر. مكان قاتم يُلقي بظلاله على جميع الشخوص، ويتحكَّم بمصائرهم. مثلث ملعون بالفقر والجهل والمرض والموت، ثقب أسود يبتلع الأبطال بداخله، يجذبهم إلى الأسفل (أكثر تعبيرات نورا استخدامًا في الرواية). شخوص مُهَمَّشة، باهتة الملامح، تعيش على حافة الحياة، فاقدة للرؤية والأمل. خلاصة القول: هم جثث متحركة.

اتَّبَعت نورا تقنية الــ”ميتا سَرد” بتبنيها لحكاية داخل حكاية، ورواية داخل أخرى، وكذلك في مَشهَدِيَّة السَرد، إذ نجد تداخلات عديدة بطول المشهد؛ من صوت بائع متجوِّل، ولَعِب أطفال، وصراخ نِسوة، وعِراك رجال، ونُباح كلب، وثُغاء خِراف، بل وحتى اللَعِب بثنائيَّة الضوء والعُتمة، في كتابة تُحيلنا بشكلٍ ما إلى كتابة السيناريو.

كتابة الرواية لم تكن بالسهلة، وإن بَدَت – إلى حدٍّ ما – سِلِسة في قراءتها، فهي شديدة التعقيد في بِنيتها، وأجدني أتساءل كيف أمسكت الروائية بخيوط الحكايات الثلاثة وأبطالها بتلك البراعة من البداية إلى النهاية؟! وقد تراوحت اللغة بين الشاعريَّة، ولُغة الشارع الفَظَّة، فأتت صادقة، متماهية مع الأبطال وخلفياهم.

الرواية المُكوَّنة من فصول قصيرة، والتي يسردها راو عليم، تتداخل معه أصوات عِدَّة للأبطال، تحكي عن ثلاث نساء مأزومات؛ رضوى، الروائية التي تعاني مما يعاني منه الكاتِب بشكلٍ عام، ومِمَّا تُعاني منه الكاتِبة في الوسط الأدبي بشكلٍ خاص؛ من متلازِمة الورقة البيضاء، وإشكالية البحث عن موضوع جديد، والخوف من نضوب الأفكار، ومن الوحدة المفروضة علىِ الكاتب، وضرورة مجاملة الجميع حد النفاق أحيانًا كثيرة، والتيه بين شخصية كان يَرغَبها وبين ما فُرِضَت عليه، وأزمته الوجودية وأسئلته الفلسفية، وعقله الذي لا يكف عن التفكير، والقصص العاطفية المبتورة، ومعاناتها مع تناقُض وازدواجيَّة الرجل المثقَّف، الموصول بذكوريته حتى النُخاع.

تلك الكاتبة التي تحاول التغلُّب على كل ذلك بكتابة رواية “خيالية” عن يُمنى، الطبيبة التي تعيش قصة زواج باردة، عاديَّة، تدفع فيها ثمنًا باهِظًا للحظة ضَعفٍ وحيدة، وقصة أخرى “واقعية”، ترتكز على حادثة حقيقيَّة وقعت في طنطا، تم فيها إلقاء طفل حديث الولادة من شباك مستشفى، تحاوِل فيها استنباط واستكشاف ما وراء الحَدَث، تحاوِل فيها البحث عن الأم، عن المُسَبِّب الرئيس لذلك الفِعل الآثم، فتتولَّد حكاية الطفلة مَرمَر، التي تم الإعتداء على براءتها، لنكتَشف في النهاية أن الشخصيات الثلاثة هم شخصية واحد، وأن يُمنى و مَرمَر إنعكاسات لرضوى وتشظيها، صور لخيباتها، وقهرها، وإحباطاتها، وإنتهاك جسدها.

تتشابك خيوط البطلات الثلاث، وتتطابَق الأحداث إلى حد كبير، فالثلاثة تَحمِلن من رجالٍ غير مسئولين، عابِرِين، لا يُجِدن سوى فعل الهروب، وعليهن التعامُل وحدَهُنَّ مع تلك المشكلة، أو تلك الفضيحة التي تحملها دومًا المرأة بمفردها، فخطأ المرأة – بعكسِ الرجل – لا يُمكِن مُداراته، كما لا يُمكِن التسامُح معه، لحظة دفء خاطفة، لحظة استسلام جسد امرأة لرجل، تظل المرأة تدفع ثمنه بطول عمرها، بينما يتعامل الرجل مع تلك اللحظة وما خَلَّفَته بلامبالاة وخِفَّة وإنكار، ففي النهاية جسد المرأة هو ما يدفع الثمن، وقد يكون الثمن حياتها!

رواية إنسانيَّة، وكفى!

رواية “بيت الجاز” ليست حكاية عن النساء ومآسيهن، بل هي حكاية مجتمع بائس، يعيش بكامل تناقضه، مُتآلِفًا مع أمراضه، مُتشبثًا بماضيه وموروثاته، غارِقًا في جهله، وهي بالمثلِ حكاية الإنسان المأزوم (رجل أو امرأة)، المُفتَقِد لأقل مقومات السعادة، المحروم من إنسانيته، ومن حقه في عيش حياة كريمة، فلم تكن الضحايا من النساء فقط، بل هناك أيضًا ضحايا من الرجال؛ فـشخصيات مثل زيزو، ووالد مرمر، ووالد رضوى بالتبني، هم شخصيات تعيسة، مهزومة من الداخِل، فاقدة القدرة على منح الحب والأمان، وشخصية الكاتب الذي أحبته رضوى هو ضحية المجتمع الأبوي وازدواجيته، وبالضرورة والد يُمنى، وعُنفه غير المُبرَّر هو نتيجة لعنفٍ مورِس عليه قبلًا.

كما أنها رواية لا تكف عن طَرح الأسئلة؛ عن الوجود، وحقيقة الموت، والحب، والرغبة، ومشاكل الطفولة، وعن السياسة والمجتمع، وعلاقة الأمومة والبنوة، وكيفية إحساس المرء بهما وتفاعله معهما، كما تتحدث بكل شفافية عن الكتابة، وجدواها، وما تفعله بصاحبها، وكيف أن الكاتب ينسى ويتذكَّر بها، وكيف أنها تملك تلك القدرة المُذهلة على إسعاد الكاتب وتعاسته!

الكتابة الحَقيقيَّة

الكتابة هي صوت من لا صوت له، صوت المُهَمَّشين والمقهورين في كل زمان ومكان. والكتابة الحقيقيَّة التي تتحدى الزمن هي الكتابة الحُرَّة، التي يُقدِم عليها كاتب متمرِّد، قادر بقوة وثقة على تعرية المجتمع، كتابته تتحدى القيود والقهر، تكسرهما، والكتابة النِسويَّة – الحقيقيّ منها – من أجرأ الكتابات، وأكثرها تَحَدِّيًا وقوة، إذ تُقَدِّم الحقيقة للقارىء كما هي، عارية، دون رتوش أو تجميل، وبالتالي تُقَدِّم الرجل كما هو في الحقيقة (أب، أخ، زوج، ابن)، والمجتمع كما هو في الواقع، دون تورية أو إخفاء، دون طَمسٍ، بل نَبش فعليّ في جِذر المشكلة، وإلقاء ضوء كاشف على ما يتجنَّبه، ويَخجَل منه، ويُنكِره الجميع .. رجالًا ونساءً.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نشرت الدراسة بمجلة الثقافة الجديدة، وصلت الرواية للقائمة الطويلة لجائزة الشيخ يوسف بن عيسى