رانيا ثروت

سنوات النمش عنوانٌ جاذب يُوحي بأننا نقف أمام روايةٍ زمنية، بسبب الإحالة الزمنية في العنوان بكلمة سنوات. وعند الغوص في عالم النص الدائر بين جدران قرية مهمّشة مليئة بالصعاليك والفقراء والمهمَّشين واللصوص، نتوهّم أننا أمام رواية مكان. ولكن الحقيقة أننا نقف أمام نصٍّ خارج حدود الزمان والمكان، وإن بدا لنا غير ذلك.

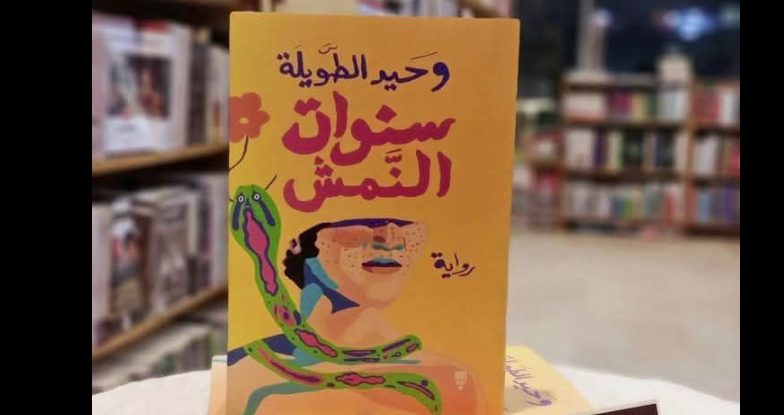

تبدو رواية سنوات النمش للروائي وحيد الطويلة – للوهلة الأولى – نصًا عن قرية مهمّشة، أو سردًا زمنيًا يتكئ على سنوات متتابعة يُشار إليها بعنوان الرواية. لكن القراءة المتأنية تكشف أن المكان ليس مكانًا، والزمن ليس زمنًا، والقرية ليست سوى استعارة كبرى للعالم نفسه. نحن أمام رواية تنسف حدود الجغرافيا والوقت، وتُنشئ عالمًا رمزيًا قائمًا بذاته، محكومًا بقانون واحد ؛ طقس النمش.

العنوان مميّز وجاذب كسائر عناوين روايات أ. وحيد الطويلة، إذ يجعلك تتساءل عن ماهية هذه السنوات، وما علاقتها بالنمش، ومن صاحب هذه السنوات. وكل تلك الأسئلة تجعل العنوان موفقًا بكل تأكيد في جذب القارئ.

من خلال عيون طفل، يدخلنا الكاتب إلى عالم الرواية من المنطقة الحرجة الواقعة بين الرؤية والمشاهدة ؛رؤية الطفل العفوية الراصدة، ومشاهدتنا نحن للأحداث ، وتحليل مجرياتها والوقوف على حمولاتها الدلالية المتعددة.

فالنص متخم بالعديد من الرسائل والقضايا التي لم يناقشها الكاتب صراحة، وإنما اكتفى بالإشارة إليها، وبإختيار الراوي المشارك “الطفل “بذكاء بالغ؛

اختيار الطفل راوياً ليس مجرد حيلة تقنية، بل هو وسيلة لتحرير السرد من سلطة الوعي الأخلاقي الذي يُكبِّل الكبار. الطفل يرى، ونحن نُفسّر. وبين الرؤية البريئة والتأويل الوجودي، تتشكل طبقتان من الحكاية:

طبقة تُشخّص الواقع بصفاء مُربك،

وأخرى تُشرّح الإنسان في أقصى حالاته العارية.

إذ يستطيع الطفل أن يصف ويقول ما يريد دون تحفظ، بل بمصارحة تصل إلى حد الفجاجة والصدمة أحيانًا.

وهذا ما أضفى على السرد الروائي مصداقية وحيادية تتيح للقارئ الفهم والتأويل على الوجه الذي يحب.

الممارسات الطقسية هي سلسلة من الأفعال الرمزية” والمتكررة التي تتم في سياق ديني أو ثقافي لتعزيز التماسك الاجتماعي، والتعبير عن قيم مشتركة، ونقل المعرفة.”

ونجد أن وحيد الطويلة قد صنع من تحوّلات ما قبل النمش، المتعددة الأوجه على مدار السرد، طقوسًا تُنبئ بظهوره كمعادل موضوعي (للحبس… للعار… للموت… للتفكك… للطلاق… )ولكل ما هو محزن.

ليكون الكاتب بمثابة كاهن معبد النمش الذي يُحنّط حكايا القرية المهمشة القديمة من خلال طقوس سردية دقيقة التفاصيل، وصولًا إلى الختم الأخير الذي يشي بإتمام المهمة، ألا وهو ؛ظهور وانتشار وتوسع وتمدد النمش على الأجساد، وعلى الأرواح، وعلى كرامة الإنسان وإنسانيته نفسها…

في طقسٍ أخير وموجع للحزن.

يصنع وحيد الطويلة أسطورته الخاصة عن القرية، ذلك المكان المنغلق سرديًا، المنفتح تأويليًا على العالم كله؛ وكأن قصة القرية هي ذاتها قصة الإنسانية.

حيث أن سديم الديستوبيا الذي يعلوها يجعلها مرآة للإنسانية جمعاء.

القرية التي تعجّ بالصعاليك واللصوص والمسحوقين ليست مكانًا بعينه، بل صورة مكثفة للعالم في لحظة انهياره الأخلاقي.

الكاتب لا يمنح القارئ فرصة للاطمئنان.

فحتى حين يعرض اللصوص — بوصفهم شخصيات ديستوبية — فإنه يعيدهم إلى إنسانيتهم الأولى:

بشر قهرهم القدر، فصاروا يسرقون لا ليتمرّدوا بل ليبقوا أحياء.

القرية التي تعج بالصعاليك والمهمشين واللصوص وأولاد الحرام ــ على حد تعبير الكاتب ــ بكل مفرداتها الديستوبية، تناولها الكاتب مستندًا إلى ركيزة أنثروبولوجية تشريحية يتساوى فيها الأخيار والأشرار تحت مظلة واحدة ألا وهي الإنسانية.

فاللصوص لا يوجدون في القرية وحسب ولكن العالم يعج بهم منهم لصوص الأراضي والهوية والتاريخ والثروات ومقدرات البشر وأحلامهم …وفي كل منا لص صغير امتدت يده لسرقة شيء ما يوما ما.

دستوبيا أقرب لواقعنا العبثي الحالي منها لليوتوبيا وأحلام الفلاسفة التي أغرقتنا في وهم بعيد عن حقيقة العالم، وتركت لنا الصدمة كهدية غير متوقعة.

ومن خلال توظيف تيمة اللصوصية ـ لا على المنحى الروبن هودي أو من منطلق أدهم الشرقاوي… بل على المنحى الديستوبي ـ يجعل الكاتب القارئ يراهم كبشر لا يثيرون النفور بقدر ما يطلبون التفهم… تفهّم الأقدار التي قهرتهم وخذلتهم، وما كان أمامهم ـ أو هكذا خُيّل إليهم ـ سوى أخذ ما يريدون من الحياة غصبًا وعنوة، دون ندم أو وازع ضمير.

شخصيات الرواية شخصيات فرمتها الحياة، فلم تترك لها مجالًا لممارسة الإنسانية، وفي الوقت ذاته لم تغرق في البهيمية الصرفة، التي تنفي التحليل والتحريم والعلاقة بالله.

بل كانت بين النجاة والغرق… في منطقة البين المميتة والغامضة.

تبحث عن الله وتستنجد به بصورة أو أخرى.

انقسمت الشخصيات إلى ذكورية أبوية مسيطرة، ونساء مقهورات تحت سلطة الرجال، مسلوبات الحق في اختيار الشريك، والزواج بعد الطلاق أو الترمّل، وفي الميراث، وحتى في إقامة جنازة لائقة بعد الموت.

لكنني لم أجد شخصيات قوية جديرة بالسيطرة، بل وجدت شخصيات مقهورة ضعيفة مهانة، حُشرت في حيز ضيق من الحياة كفريسة للقهر والملل.

وهذا ما يدفعها لممارسة التسلط والقهر على بعضها البعض كنوع من التسلية وملء فراغ الحياة.

فنجد الرجال يدمنون السلطة والزواج كمغامرة أحيانًا، وكتمرد على رغبة العائلة أحيانًا أخرى، وكذلك يمارسون الصراع والقتل والضرب على سبيل التسلية ودفع رتابة الأيام الثقيلة.

أما نساء هذا العالم فكنّ ظاهريًا مقهورات طائعات، بينما كان سبيلهن الحقيقي للحرية هو الحيلة والكيد وذلك للهروب من المساحات الضيقة إلى مساحات أرحب؛ كالعمة التي تريد الزواج مرة أخرى رغمًا عن أنف رجال الأسرة الذين رأوا أنها أخذت نصيبها من الحياة، وعليها أن ترضى وتكتفي.

فتذهب مع الفتيات لتقديم صواني العزاء ظاهرًا، وباطنًا ليراها رجال القرية الراغبون في الزواج، لعلها تجد بينهم حظًها ونصيبها.

لم يصرح الكاتب بالزمن، بل اكتفى بإشارات زمنية مثل الكوليرا والثورة وغيرها.

ولم يكن الزمن مؤثرًا في الأحداث، بل نستطيع القول إن هذه الرواية خارج المفهوم الزمني؛ وذلك لإفادة العموم وكونها حكاية صالحة لكل زمان و لأي مكان.

كذلك كان إيقاع السرد منضبطًا، إذ تحكم الكاتب في سرعة الإيقاع وجعله خفيفًا لا يثير الملل، رغم الكم الهائل من الشخصيات والأحداث، وذلك باستخدام القطع المشهدي ولغة الصورة وأفعال الحركة، وروعة التصوير المنبعثة من مفردات بيئة السرد، والصراع بين الثنائيات الضدية التي يحفل بها النص، مثل:

(الموت/الحياة) ـ (الخير/الشر) ـ (الهامش/المركز) ـ (القوة/الضعف) ـ (السلطة/القهر) ـ (الإذعان/المقاومة).

والتي تحتاج وحدها هي والمعادلات الموضوعية لدراسة منفردة متعمقة.

وهو ذكاء يُحسب للكاتب ويشي بقدرته على تطويع أدواته.

كذلك كان استخدام الرمز والمعادلات الموضوعية حاضرًا بقوة، وتجلى ذلك في رمزية النبوت والعمة والشارب الذي يلخص كل معاني الرجولة، والتي انهارت وانتكست في مشهد حلق السلطة لنصف شوارب رجال أهل القرية، وموت عمّ الراوي بعدها والذي غطاه النمش كدلالة شدة الإهانة والانكسار التي أدت للموت حسرة .

كما كانت الرواية حافلة بالتناص مع القرآن الكريم ، خاصة سورة البقرة، وسورة يوسف، وسورة مريم، وكذلك عصا موسى.

ولكنه تناص مغاير تمامًا للمتوقع؛ فقد وظفه الكاتب ديستوبيًا أيضًا، ليتماشى مع طقوس النمش الحزينة الفاسدة.

ومع تحفظي على هذا التوظيف لغيرتي على قدسية النص، إلا أن الناقد بداخلي يثمّن قيمة الكشف التناصي، الذي كان مفاده مثلًا في سورة يوسف أن كل الرجال ليسوا يوسفا، بل على العكس… يتمنون أن يكونوا مكانه لإتمام الفعل المشين، “والله غفور رحيم “على حد تعبير الكاتب.

لنجد أن التناص القرآني يحضر في العمل بوصفه مرآة معكوسة للواقع، لا تثبيتًا لقداسة، بل فحصًا لانهيارها اليومي.

مهما كانت التحفظات على هذا التوظيف، إلا أن قيمته النقدية تكمن في كشفه عن هشاشة القيم أمام فساد الواقع.

ومن الصور المستدعاة لتخفيف وقع طقوس النمش الحزينة الفرق الشعبية المتجولة، والراوي للسير الشعبية، وروايات الكبار لهذه السير التي حفظوها عن ظهر قلب مثل سيرة أبي زيد والزير سالم، وسماع الراديو… وغيرها من الأشياء البسيطة التي تمثل السكر الضئيل فوق طبق من حنظل.

كانت اللغة متوسطة بين الفصحى والعامية الرائقة، وظفت كتمتمات في حاشية الطقس النمشي، من خلال صور شاعرية سوداوية، ليست رومانسية ولا بليغة لغويًا بقدر ما هي بليغة شعوريًا ومكثفة وموحية. طغى عليها الحس الساخر والواقعية الفجة، وتميزت بخصوصية استخدام بعيدة كل البعد عن اللغة المعلبة والمكررة، وهذا يُحسب للكاتب أيضًا.

ومن العبارات البليغة التي توقفت عندها:

“جعله الخوف يفقد الخوف.”

“كان الموت مستساغًا، بل طبيعيًا كشرب الماء من القُلّة ومسح الفم على عجل.”

“قليلون هم الرجال الذين يتحدث ظلهم بدلًا من ألسنتهم وأجسادهم.”

“ولأن المقادير تأتي للأشرار على مقاس الأحلام أكثر من الأخيار.”

“الكوليرا لم تأخذ اللصوص؛ الأوبئة تخشى الوباء.”

ووصف القرية المدهش في الصفحات 9، 22، 23، وفي الصفحة 23 يقول الكاتب:

“نحن نعيش على شمال السماء، وواحد آخر يقول إنها أرض القيامة، وواحد يتندَّر فيقول؛ لم تكن موجودة في اللحظة الأولى لخلق الأرض؛ بل تمت إضافتها فيما بعد!”

وهي صور شعرية لشاعر ربما ضل طريق الشعر وانجذب لغواية السرد.

(ومن اللافت تكرار كلمات( النمش، الموت، الخوف، الليل… لمرات عديدة، وكلها مفردات دلالاتها سوداوية، تشير إلى الرعب والتيه وعدم وضوح الرؤية.

من بداية السرد، يرسل الكاتب رسالة بالتناقض بين براءة الطفل وأخيه الجالسين على العربة الكارو، وبين شهوانية سائق العربة، مكرسًا لبدايات طقس النمش الديستوبي.

ثم يأخذنا في رحلة حكي تشبه ليالي السَّمر وشرب الشاي على الراكِيَة بجوار صفصافة على شاطئ ترعة في ليلة شتوية… رحلة هدفها التطهر الذي لا يأتي إلا بالمكاشفة مع النفس والواقع، وبمواجهة ديستوبيا الإنسان.

وكما يقول الأكابر: “المرء نتاج خلواته”.

يدفعنا وحيد الطويلة للمواجهة رغما عنا، عبر السرد المأزوم متعدد الحبكات واللحظات التنويرية المدفوعة بسلطة الموروث والجهل والفراغ والرضا بالواقع دون محاولة تغييره، امتثالًا للتحذير المتكرر في النص “حذار أن تخرج… حذار… حذار”.

وكأن الخروج من هذه الدائرة المشؤومة سيكون أسوأ منها، في تهكم واضح من انعدام المقاومة، ومن الحبس في دائرة هذا ما وجدنا عليه آباءنا.

وأيضًا من دائرة الفتوى بغير علم، كما ورد على لسان الكاتب ساخرًا: “لأن هناك من يتبرع بالفتوى دائمًا” عندما حاول أكثر من شخص تأويل أسباب ظهور النمش دون علم.

في ملمح صوفي تستشعره من خلال شخصية الولي أو الدرويش المتخفي في طيات السرد والذي تمظهر في صورة الطفل الراوي، الذي يتأمل كل هذه الأحوال في هدوء لاستخراج الحكمة والدرس والدفع بالمواجهة من أجل التطهر بعيدا عن ادعاء الفضيلة والاقرار بأننا عرجا ومكاسير ومع ذلك لا خلاص لنا إلا السير في اتجاه الله والخروج من الدائرة الضيقة الأرضية لرحابة وجمال السماء.

حتى نصل لنهاية السرد… أو هكذا نظن.

فحكاية الرواية هي حكاية الدنيا .

لا نِهايات بل بدايات مستمرة.

. حتى الموت ليس نهاية، بل بداية لطريق آخر.

يُنهي وحيد الطويلة روايته بتحقيق الفتى لحلمه في الغناء والانضمام إلى فرقة شعبية، لتنتهي طقوس النمش وتبدأ طقوس الأمل… تلك البدايات التي نرجو أن تمحو كل ما عرفناه وعشناه في سنوات النمش.

حين يحقق الفتى حلمه ويغني، تبدو النهاية كأنها فتح لباب صغير في جدار مظلم.

ليست خلاصًا نهائيًا، بل إعلانًا بأن الحياة — مهما انغلقت — تظل قادرة على خلق بداية جديدة.

النمش قد يمتد، لكنه ليس قدرًا نهائيًا.

وهذه الرسالة الأخيرة هي ما يجعل الرواية تتحرك من ديستوبيا كاملة إلى خيط أمل يستحق الإمساك به.

قراءة سنوات النمش ليست قراءة رواية فحسب، بل قراءة إنسان، مجتمع، عالم، ووجع جماعي.

وما بين الطفل الراوي، والنمش الطقس، والقرية الأسطورة، يتشكل نصّ عارٍ من الزينة، لكنه مفعم بالحقيقة.

وبذلك يكون وحيد الطويلة قد كتب رواية عنّا جميعًا… وإن أوهمنا أنها عن قرية بعيدة على شمال السماء.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ناقدة مصرية .