حسن غريب أحمد

المكان ككائن حيّ في النص الأدبي

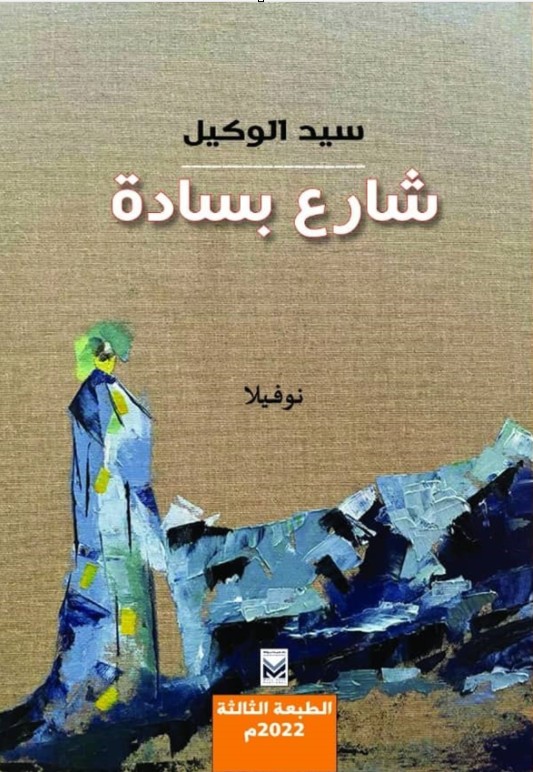

يبدو المكان في الرواية الحديثة ليس مجرد خلفية صامتة تدور فوقها الأحداث، بل يتحوّل إلى بطلٍ موازٍ، وكائنٍ نابضٍ بالحياة تتشكّل فيه الهويّات، وتُستعاد من خلاله الذاكرة. وفي رواية شارع بسادة للكاتب المصري سيد الوكيل، الصادرة عن الهيئة العامة لقصور الثقافة (2008)، يصبح المكان أكثر من مساحة جغرافية، إنه فضاء نفسي وروحي وتاريخي تتقاطع فيه الحكايات الصغيرة لتعبّر عن مأساة الإنسان في الهامش، وعن توقه إلى الحضور داخل عالمٍ متحوّل.

يستدعي الوكيل في روايته «شارعًا» بدا للوهلة الأولى عاديًا، لكنه سرعان ما يتجاوز حدود الواقعية، ليغدو شارعًا ذا ذاكرة، يختزن حيوات من سكنوه ومشاعرهم الملتبسة. في هذا الفضاء الموحش والمأهول في آنٍ واحد، تتجاور الأزمنة، وتتعانق الوجوه، وتتكشّف الطبقات النفسية والاجتماعية في صياغة سردية تستند إلى لغة تتجاوز المباشرة نحو الشعرية والرمز.

شارع بسادة: الفضاء بوصفه ذاكرة

في مفتتح الرواية، يتبدّى الشارع ككائنٍ يراقب ذاته ويستعيد ما فاته:«نحن في مساء الجمعة، في تمام الثامنة والنصف. في مثل هذه اللحظة، يبدأ شارع بسادة في استعادة أنفاسه القديمة».

هذه الجملة التأسيسية تكشف عن الوعي بالمكان كزمنٍ داخلي، حيث يسترجع الشارع «أنفاسه» القديمة، وكأنّ له روحًا تتنفس، وتخزّن الحكايات في تجاويفها. المكان هنا لا يُعرَّف بحدوده، بل بذاكرته، وبالقدرة على تذكّر ما نُسي من حيوات الناس.

ومن خلال هذا التوظيف، يقدّم الوكيل المكان بوصفه «كائنًا سرديًا»، تتقاطع فيه الذات والموضوع، والذاكرة والخيال، والماضي والحاضر. الشارع ليس موقعًا جغرافيًا فحسب، بل مسرحٌ للوجود الإنساني بكل تناقضاته: الطفولة، الفقد، الجسد، والاغتراب.

المكان والطفولة: الذاكرة بوصفها مأوى

يحتلّ فضاء الطفولة موقعًا محوريًا في الرواية، من خلال شخصية «الطفل الذي يرسم الوجوه في حجرة مهجورة». هذا الطفل، الذي يبدو وحيدًا في مواجهة العالم، يستعيد في رسومه ملامح الأحياء الذين غابوا، كأنه يعيد خلقهم من جديد. يقول الوكيل على لسان السارد:«رسم الولد وجه أمه. جعله جميلاً كما يظن، ووضع بجانب فمها حسنة. قال له الملاك: إنها ليست كذلك. قال الولد: ولكني أحبها كذلك».

هذه الجملة الكثيفة تختصر العلاقة بين الفن والذاكرة، بين الحقيقة والخيال، بين الوعي والوجدان. فالطفل لا يرسم وجه الأم كما كان، بل كما يريده أن يكون. إنه يرسم الصورة التي تحفظ الحبّ من الفناء. ومن هنا يتجاوز المكان (الغرفة – الشارع – البيت) وظيفته المادية إلى كونه ملاذًا رمزيًا للذاكرة، مساحة يعيد فيها الإنسان ترتيب العالم على طريقته.

الشارع إذن ليس مجرد موضع للذكريات، بل هو ذاكرة جماعية، تحفظ ما لا تستطيع الشخصيات الإفصاح عنه. وهو أيضًا مرآة لعلاقة الذات بالزمن، حيث تتجاور الطفولة والنضج، الماضي والحاضر، كأنّ المكان هو الحلم الوحيد القادر على النجاة من النسيان.

الشارع والهامش: سرد المهمَّشين والغُرباء

من أبرز ملامح المكان في رواية شارع بسادة أنّه مأهول بالغرباء والمهمَّشين؛ أولئك الذين لا يملكون صوتًا في المدينة الكبرى. في إحدى الصور يقول السارد: «النفق ممتدٌّ إلى ما لا نهاية، والوجوه العارية تمرّ من تحته كما تمرّ الأرواح في ليل المقابر».

هذا «النفق» ليس مجرّد ممرّ تحت الأرض، بل رمز لرحلة العبور التي يخوضها الغرباء في سبيل الاعتراف بوجودهم. المكان هنا رمزٌ للهامش الذي يبتلع الأفراد، لكنه في الوقت نفسه يمنحهم نوعًا من الخلاص الجمالي: فالشارع الذي يعجّ بالعابرين والمشردين والأصوات الصامتة، يتحول إلى مسرح للإنسان الكامن في أعماق العادي واليوميّ.

سيد الوكيل يعيد الاعتبار لما هو «صغير» في السرد، لما هو «منسيّ»، فالشخصيات التي تمرّ في الشارع ليست زينة للحكاية، بل هي الحكاية نفسها. بذلك يصبح المكان، كما يقول غاستون باشلار، «بيت الذاكرة»، حيث يتعانق الخيال مع التجربة، ويصير الحيّ الشعبي مجازًا للروح.

اللغة كجغرافيا للوجدان

تتميّز لغة الوكيل في شارع بسادة بقدرتها على تحويل الحواس إلى صور، والذاكرة إلى موسيقى داخلية. فهي لغة تنبع من الشعر دون أن تفقد سرديتها. الجملة عنده ليست وسيلة لنقل الحدث، بل كائن نابض بالانفعال والرمز. يقول في أحد المقاطع: «حين يتثاءب المساء في شارع بسادة، تصحو الأرواح في الجدران، وتبدأ في استعادة وجوهها».

بهذه اللغة، لا يعود المكان مساحة محددة، بل حالة شعورية؛ فالمساء يتثاءب، والجدران تستيقظ، والأرواح تستعيد وجوهها. هذا التشخيص يجعل من الشارع كائنًا إنسانيًا، يحمل ذاكرة البشر وأحلامهم.

تتحوّل اللغة هنا إلى خريطة وجدانية للمكان، ترسم التضاريس النفسية أكثر مما ترسم الجغرافيا الواقعية. فكل مفردة ــ المساء، الأرواح، الوجوه ــ تصبح علامة دلالية تُسهم في بناء الفضاء الداخلي للنص.

المكان والهوية: من الجسد إلى المقدّس

يقدّم الوكيل في روايته تصوّرًا عميقًا للعلاقة بين الجسد والمكان، بين الرغبة والقداسة. فالمكان عنده ليس بريئًا، بل مشحونٌ بالمعاني والذكريات والدلالات الأخلاقية. تتجلى هذه الثنائية في قوله: «كانت مارسا تمرّ كضوءٍ غامض، تترك في الحوائط ظلًّا عطِرًا، لا يزول».

إنّ حضور «مارسا» الأنثوي في المكان يذكّر القارئ بأنّ الجسد ليس مجرد وجود فيزيائي، بل علامة على الافتقاد والحنين. فظلّها الذي يبقى في الجدران يربط المادي بالرمزي، الجسد بالذاكرة، والعابر بالدائم. وهكذا ينجح الوكيل في تحويل المكان إلى لغة ثانية للجسد، وإلى مرآة للوجود الإنساني بكل تناقضاته بين النقاء والدنس.

المكان والزمن: تداخل الحاضر بالذاكرة

في شارع بسادة، لا يسير الزمن خطيًا، بل يتداخل في دوائر من الذاكرة. يكتب الوكيل:

«في كل مساء، كان الشارع يستعيد ضحكته القديمة، ثم يغفو على كتف ليلٍ خفيف».⁷

الزمن هنا لا يُقاس بالساعات، بل بالعاطفة. فالشارع «يغفو» على كتف الليل، كما يغفو طفل في حضن أمّه، في استعارة تجعل من الزمن تجربة حسيّة. المكان يحتضن الزمن ويعيد تشكيله داخل النص، ليغدو الفضاء ذاته هو الراوي الخفي الذي يرى ما لا يُقال.

المكان كمرآة للروح

إنّ رواية شارع بسادة تضع المكان في قلب التجربة الإنسانية، ليصبح مرآة للروح ومختبرًا للذاكرة. من خلال هذا الشارع الصغير، يقدّم سيد الوكيل صورة مصغّرة للعالم: بشرٌ يتقاطعون، وأحلام تتقشّر، وذكريات تتكلّم عبر الجدران.

إنه نصّ يذكّر القارئ بأنّ الحيّ الشعبي، و«الشارع» تحديدًا، ليس الهامش كما نتصوّره، بل جوهر الحياة الخفيّ؛ وأنّ الأدب، حين يصغي إلى المكان، إنما يصغي إلى الإنسان في أصدق تجلياته.

بهذه الرؤية، يتجاوز الوكيل الواقعية المباشرة ليؤسّس لعلاقة شعرية بين الإنسان والمكان، علاقةٍ تقوم على الذاكرة والحلم، وتجعل من «شارع بسادة» نصًّا مفتوحًا على التأويل، ينتمي إلى الأدب الذي يرى في التفاصيل الصغيرة جوهر الوجود.

الهوامش:

- سيد الوكيل، شارع بسادة، الهيئة العامة لقصور الثقافة، القاهرة، 2008، ص 5.

- المرجع نفسه، ص 23.

- المرجع نفسه، ص 41.

- غاستون باشلار، جماليات المكان، ترجمة غالب هلسا، دار النهار، بيروت، 1980، ص 15.

- سيد الوكيل، شارع بسادة، ص 67.

- المرجع نفسه، ص 82.

- المرجع نفسه، ص 95.