هبة فاروق

عني التي تتواصل مع الأشياء وكأن الكون لها، بكل تفاصيله: موسيقاه وألوانه ورسائله المنبثة في كل شيء، عني التي تتلقى الكلمات كرسائل موجهة من خفاء لها وحدها.

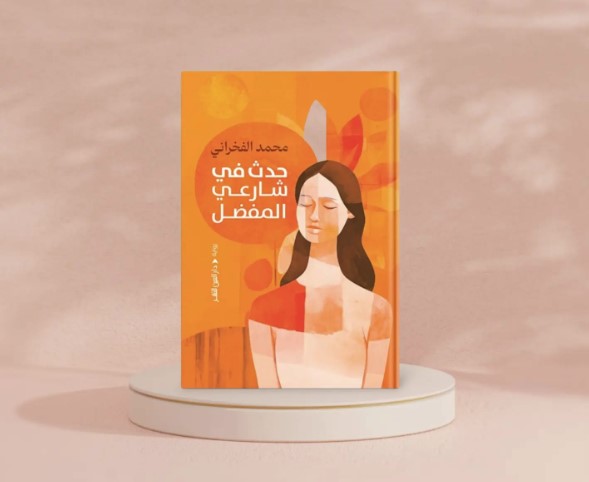

عني مع رواية حدث في شارعي المفضل لمحمد الفخراني…

تلك الرواية التي صادفتني أثناء الطريق، وغابت بين يدي فترة تعد طويلة، فكنت أهملها فوق الكومدينو بجوار رأسي النائم، وأعود إليها، متحمسة لصفحاتها، ثم أعود وأغضب منها، أو آمل، فأعيدها وحيدة إلى مكانها المتكدث بالكتب المهملة مرة أخرى.

وهكذا حتى أنهيتها…

تبدأ الرواية حيث انتهت الأحداث، فالرواية كلها تسردها الراوية كتابة في يومياتها.

مفتتح الرواية صادم، فهي آخر من تبقى من البشر مع وصية من أكثر إنسان تحبه: أن تأكل قلبه.

اختفى كل شيء ولم يبق غير بيت جميل فيه كل شيء… طعام متوفر، ضوء من فتحات السقف، هواء متجدد، قطعة أرض زراعية، وشجرة زيتون.

وألوان، الكثير من الألوان والأوراق والكراسات الفارغة، وملابس تضيق وتكبر باختلاف حجم الراوية، بيت هو العالم أجمع، ولكنها فيه وحيدة.

بلا دراما كما تكررت الكلمة كرسالة للقارئ في صفحات الرواية.

دراما قصد بها الكاتب (حزن)، كتبها كما يعرفها كل مصري إذا ترددت الكلمة أمامه.

فالنتقبل نهاية العالم واختفاء الأرض الجزئي وذهاب الجميع بلا دراما؛ كتجسيد لفكرة السهولة التي تتنقل من ابتسامة الفنان السهلة الذي تحبه الراوية، إلى سهولة الموت، ثم سهولة الحياة داخل البيت الطيني، وسهولة التنقل خلال العمر، وسهولة تفسير المعاني الفلسفية في ماهية العمر، وحقيقة الوجود.

في منتهى السهولة…

كطيران الناجية الوحيدة التي تحمل داخلها كل أصوات العالم، وكل خصائص البشر، بل تحمل مركز الوجود كله ونقطة بدايته داخلها، فلا صعوبة في استرجاع أسماء كل الأماكن وكل الكائنات ورسمها في موقعها الحقيقي داخل الأرض الكروية البلاستيكية التي تطير ممسكة بطرف حبلها… ما أسهل كل شيء، وروعة خفته، وانسجامه.

كل رعب البداية، يختفي تدريجيًا في بطء السرد؛ كبطء سنين عاشتها الراوية (ستين عامًا) داخل بيت طيني يحمل خصائص الحياة: الطين النور الهواء النبات.

تلعب الألوان -ككتابات الفخراني دائمًا- دورًا مهمًا في تقدم الأحداث، فمركز الألوان هو الأصفر، ومن حوله البرتقالي والأحمر والبني، الذين يفقدون جودة وجودهم حين يختفي الأصفر؛ الأصفر لون البهجة والنور.

اختفاؤه إشارة أولى لاختفاء الأرض.

ما الرابط بين الألوان، هل ارتباط الكاتب بها حقيقة، أم لمعاني فلسفية، تأخذ العمل الأدبي لعمق فكري، يحير القارئ في المقام الأول، ولكنه يحبه، لأنه جزء من لعبة اكتشاف العمل الأدبي.

يتعمد الكاتب أن يضع القارئ والرواية في موضع الاختبار؛ فالأسئلة حاضرة من أول صفحات الرواية حتى نهايتها، أسئلة بسيطة وصعبة ككثير من الأفكار الفلسفية.

تلك الأسئلة التي ربما لا تحب أن تجد لها إجابات؛ كي لا تبسط من متعة القراءة.

البداية مربكة؛ فبعد اختفاء اللون، تختفي النوافذ، كل النوافذ، رأيت النوافذ كعيون، رمز للوعي والبصيرة، والتواصل مع الكون، فاختفاؤها دليل قوي على انطماس المعرفة، والذي يظهر مع توالي الأحداث، التي يتلقاها القارئ بلا دهشة، كما تفعل الشخصيات، وهذه عادة الفخراني مع شخصيات رواياته التي لا تندهش مطلقًا؛ وكأنه يتعمد القضاء على فكرة الانبهار تمامًا؛ فيعتاد قارئ أعماله ألا يندهش!

تختفي الشوارع التي هي مصدر الحركة وموطن الألفة، وبالأخص الشوارع المفضلة لكل إنسان، ليعيدني هذا للعنوان الذي بحثت عن معنى ارتباطه بالأحداث؛ فلم أصل له، إلا لو رأى الكاتب أن البيت الطيني يقع في الشارع المفضل له، أو لنقل للراوية، وهنا يقصد مركز عودة الأرض فهي لم تبدأ في العودة إلا حين رسمت الراوية البيت الطيني تحديدًا ومن حوله كل شيء بكرتها الأرضية البلاستيكية. أظنها مطاطية وليست بلاستيكية.

دائما أنا هنا في كل عمل اقرأه بالتفاصيل المحببة إلي: الشيكولاتة، الأرض الخضراء، المنتجات اليدوية، الحب المهذب، والألوان، والبهجة الخفية في تلاقي الجميع… حين أجد هذه الأشياء مجتمعة بعمل أدبي واحد، أعلم يقينًا أنه يخصني بحالة الألفة مع القراءة ومتعتها الخاصة جدًا، وهكذا شخصية الراوية قريبة وبسيطة وعادية بتفاصيل نسائية ليست شديدة الجرأة، ولا طفولية ساذجة.

تسير مع الأحداث قصة حب سهلة، يظهر بطلها على هامش الأحداث بلا وصف حقيقي؛ ليراه القارئ كما يشاء، وتظهر حقيقته السهلة البسيطة في آخر صفحات الرواية، ضللنا الكاتب برومانسيته لنظنها قصة حب قلما يجود الزمان بمثلها، وهي في الحقيقة قصة حب أخوية تتناسب مع إنسانية الوجود الأخير على الأرض، فالجميع في إنسانيتهم أخوة، والجميع في عدائهم وحوش.

وكما اختفى اللون المركز، والنوافذ الإبصار، والشوارع الألفة، جاء وقت اختفاء البشر…

كثيرون تمنوا اختفاء غيرهم، ليتضح في النهاية أن المتاح لك الآن في الغد ربما تتمنى وجوده، حين يختفي الجميع.

القسم الثاني بدأ بمواجهة الجوع بفكرة مرعبة لم يدعمها الأسلوب السردي، فالأسلوب رومانسي بسيط فلسفي، خيالي عبثي أحيانًا، فالانهيار كله جاء من خلال الحكاية؛ فالقارئ لا يرى الانهيار، فقط يسمع حكايته بعد الانتهاء، لا يرى الجوع وأكل لحوم الناس بعضهم بعضًا؛ فقط يشعر ضمنًا بحدوثه.

وربما لو تحول السرد من الوصف إلى المشهدية؛ لأدى ذلك لمزيد من الحيوية في السرد، ومعايشة الرعب؛ خاصة أن حالة التجسيد للأشياء جاءت مؤثرة وموفقة، فرأيت البيت المنهار كائنًا يشعر بالوجع والتكسر.

كما جاء التجسيد في كل شيء حتى اللامرئي كالغناء يصبح محسوسًا مرئيًا.

الشخصيات محدودة، موصوفة بلا أسماء؛ وهذا يؤدي لعدم ارتباط حقيقي بالشخصيات، وكذلك مرونة الخيال وتصور الشخصيات في أي أحد.

اللغة رشيقة معبرة تحمل الكثير من التشبيهات الحلوة؛ فتنزع من فمي عن كل عبارة رائعة قول: الله.

ولا تكثر التشبيهات الجمالية؛ فالكاتب متمكن من اللغة مسيطر عليها، لا يذهب مع حلاوتها، فلم يغرق عمله بجماليات اللغة الفنية، إلا بالقدر المناسب تمامًا للحكاية.

ولا يخلو السرد من لعب الفخراني وشقاوة التجوال؛ فوسط الانهيار والاختفاء المستمر للأرض، تظهر امرأة ستينة تلعب مع الأرض في سباق الجري والاختفاء؛ لنبتسم مع مفاجأة النص لتحقيق السهولة في كل شيء حتى الاختفاء.

في منتهى السهولة.

وكأن الاختفاء الأرضي حالة من التحرر تبرزها المرأة ذات رائحة الورد، وهي تحس الأرض على سرعة الاختفاء.

وحين اختفت المرأة كما الجميع وهي تكرر كلمة: أريد أن أستحم.

يرد السرد بلغة واعية عن المشهد بعبارة (نزلت الأم لتستحم) وكأن الموت نفسه هو فعل التطهر.

اختيار أسلوب اليوميات للسرد، والحديث المباشر مع القارئ، يزيد الارتباك خاصة في بدايات السرد، والحكاية لم تتضح أبعادها بعد… ولكنه يعطي الأمل الكبير أن هناك من سيقرأ تلك اليوميات، وكأن الغائبين تحت الأرض سيعودون ليتذكروا ما تسرده عليهم الراوية من أحداث مروا بها جميعًا حال اختفاء الأرض، واختفائهم.

ولا صوت غير صوت الراوية، ولا شخصية فاعلة غيرها، كأنها هي الأرض نفسها، في رحيلها وبقائها، فهي (الأرضية) كما وصفها حبها السهل.

ويبقى السؤال لماذا ترحل الأرض؟

هل تتماس الحكاية مع الحرب الأخيرة بغزة، أو لنعمم أكثر مع الحرب في أي مكان، فالسيناريو يكاد يتشابه…

حرب (لن ننساها طبعًا، ومن يمكنه؟) قبلها تهافت على تخزين المواد الغذائية، بعدها مجاعة، حرب عصابات، حرب أسر، ومن ثم (نأكل بعضنا بعضًا)، والمزيد من الاضطراب بتدرج اختفاء الأرض.

فهل الحرب هي سبب رحيل الأرض؟ ربما… فالأرض (حزينة متعبة) وربما تحمل الحكاية أبعادًا أخرى من فكرة الزوال ونهاية العالم، بغير تبرير؛ لأنه حادث لا محالة.

ويزيد الاضطراب ويتضح من خلال رومانسية شريرة يقدم فيها الحب السهل للراوية قلبه لكي تأكله، وكذلك اضطراب الليل والنهار بين محو وبقاء، والموت والحياة، والجوع الذي يجعل الناس يتصرفون بلا رحمة، والتلازم التام بين الحرب والمجاعة…

والاضطراب هو الأقرب للمنطق من حدوث نهاية سريعة للأرض، فالاضطراب فيه نذير قوي بالنهاية الموشكة الحدوث، تدريجيًا.

ولا نكتشف هل أكلت الراوية قلب حبها السهل، أم لا، إلا في نهاية الرواية، ونظل نتساءل هل لو أكلته ستجد ما ضاع من أصفر ونافذة وشارع وأرض، هل يصير قلب الحبيب رمزًا لإعادة البناء، وترتيب الاضطراب، أم تكتفي الرواية ببث الأسئلة في عقولنا والقلوب، فقط.

الأرقام في الرواية دقيقة ومحددة، زمن الحرب ثلاث سنوات وشهور قليلة، وسنوات العمر وتقلبها، حتى المسافات بين الأشياء، والأبعاد بالأمتار، وعدد كيلوات الزيتون، ولترات الزيت، الأرقام في الرواية تزيد المعنى غموضًا.

الانهيار التام جاء في القسمين الأولين من الرواية، وعند الصفحة 66 بدأت رحلة الراوية الطويلة داخل البيت الطيني، في سرد بطيء نسبيًا، أصابني بشيء من الملل.

لم ينس الكاتب أن يرد على سؤال كيف هي الهاوية التي يقع البيت الطيني على مشارفها، وتبدأ الرحلة داخل البيت بعمق لحظة اكتشافه، وكأنه العالم أجمع، التي تنام الراوية في وضع جنيني داخل قلبه، فهو يحتويها احتواء سلام، وتدارك للحياة التي انتهت خارجه.

السرد هادئ -على عكس الحالة التي حملتها بداية الرواية- والوصف دقيق ورائع لكل ما يحتويه البيت، اللطيف، الدافئ… بنى الكاتب عالم جديد مثالي من بيت طيني وسط الفراغ الكوني.

اختلاط الأزمنة (سألبسها في ماض ما، أو لبستها في مستقبل ما) حالة مثيرة لفضول القارئ، الذي يكتشف أن الراوية ربما تعيد ما حدث في الماضي، أو تستشرف المستقبل، ولكني أرى أن الكاتب كرؤيته الظاهرة في أعماله، يرى أن الحياة دائرية متكررة والأبعاد بين الماضي والحاضر والغد تكاد تكون وهمية.

تفاصيل كثيرة لأحداث صغيرة داخل البيت، تفاصيل لحالة حلوة تعيشها الراوية، تظهر فيها كأنثى وطفلة وامرأة عاملة بسيطة، تتعافى خلال الاستحمام، تتعافى بالماء، تتخلص من أثار صدمة اختفاء كل شيء، لتخرج بعدها رائقة، مغسولة من العكر، صافية للتعايش في عالمها الجديد، وإعادة التقويم كبداية جديدة للأرض.

لا صمت داخل البيت، فكلامها يكلمها، وشعورها قول يتردد فيها، والأسئلة تعبر عن وجودها فيها.

كما ظهرت مشاعر الراوية على مدار وجودها داخل البيت من الوحدة الطفيفة؛ فهي تأتنس بالخيال والكتابة وطيف حبها السهل، إلى الحزن القليل، إلى الأمل المترسخ في كل ما تكتب من تفاصيل الحياة السابقة، إلى الامتنان لوجودها رغم ذهاب الجميع، إلى الخوف الذي مر عليها أيضًا، إلى التحرر من مشاعر الخسارة وثقلها، حياة كاملة عاشتها بكل المشاعر التي قد يمر بها فرد بمفرده؛ أجاد الكاتب فيها تحديد مشاعرها الكثيرة بوضوح ومعايشة دون الحاجة إلا لحوارها الداخلي وروعة السرد.

الشارع المفضل الذي يمر بكل العالم ويبدأ من المركز، الراوية، التي تجمع الكون كله داخلها، كالشفرة الإنسانية الموحدة التي تحمل كل خبرات السابقين ومعارفهم، تصورت أن يتجسد هذا الشارع رجلا، يقيم حياة جديدة تبدأ بها الأرض في العودة التدريجية، أو تكون الأرض الزراعية الصغيرة الملحقة بالبيت هي نواة عودة الأرض باتساعها، وحرص الراوية على زراعتها، ولكن لم يكن هذا اختيار الكاتب، الذي اختار أن تكون الكرة المطاطية المجسدة في شكل الأرض هي مركز عودة الأرض.

أميل إلى تصنيف الرواية -على غير المتوقع في الأدب العربي- كنوع من الأدب البيئوي؛ الذي يهتم بالبيئة من خلال الفكرة السحرية لرحيل الأرض المتوقع غضبًا مما يصيبها من البشر.

والتي رحلت (وما زلنا بعيدين جدا أن نعرفها) أي نكتشفها، فتلك الأرض الطيبة تحمل الكثير للإنسان، تجسدت العلاقة بين الراوية الوحيدة والأرض، كعلاقة متكاملة، في تجسيد كامل للأرض بجسدها وأفكارها ومشاعرها ووجودها.

فالقصة الحقيقية في الرواية هي الأرض، التي نألف وجودها، وننسى أن نتعامل معها (وجهًا لوجه وجلدًا لجلد وعظمًا لعظم وورحًا لروح وقلبًا لقلب).

الأرض الرحبة الموجودة دائمًا، وإن غاب الجميع، الأرض التي هي (بيت للجميع) ظاهر جدًا في بيت طيني وقطعة أرض مزروعة وشجرة زيتون وكرة تشبه العالم.

الأرض التي تستحق أن نطوفها سيرًا، وتستحق أن نحكي لها، ونحكي عنها، فيالروعة الأرض حين تأتي تفاصيلها المحببة ووجوه ناسها من قلم الفخراني المتجول في الخيال الحقيقي، والحقيقة الخيالية.

فالأرض تسكننا ونسكنها، ووجهها هو الأجمل والأرحب من كل الوجوه، فلا يرفض، ولا يرحل؛ أما محاولة الغياب بالاختفاء في الرواية، فهي محاولة لاستدراك ما لا يدرك في علاقة الإنسان والأرض.

ومع قرب النهاية جاء السرد في فقرات متقطعة غير مترابطة، وكأن الراوية تلملم ما بقي لها داخل البيت الطيني، (متمهلة غير متعجلة)، سرد متعب ولكنه الأقرب للتعبير عن حالة الراوية مع قرب اكتمال ستين عامًا داخل البيت الطيني.

ستون عامًا كافية لمعرفة سر تكوين الأرض، نقطة البداية (نور البداية) التي تصل له الراوية مع خواتيم الرواية، مع صحوة الإنسانية والترابط بين الكل؛ إيذانًا بالعودة الجديدة.

أما النوافذ المفتوحة على العالم، فقد تساءلت لمَ لم تقم الراوية بصنع نافذة جديدة في بيتها الطيني، ولماذا لم تستخلص الألوان وتصنعها من الزهور كما صنعت الزيت، لماذا تعايشت فقط مع الواقع دون محاولة تغييره؟

وأخيرًا تعود الحياة تدريجيًا بعودة الأصفر؛ لون البهجة والشمس والدفء والحياة، في تلك الرواية الفلسفية، التي تملأ العقل بالأسئلة، ليعيد الإنسان علاقته مع الأرض من جديد، وكما يجب أن تكون.