إسلام العزازي*

كنا نتحدث عن واقع لبنان ما بعد نصر الله، ووقف إطلاق النار، ورئيس للدولة بعد فراغ طال سنين، كون معالجتي النفسية لبنانية، في مجرى كلامها استخدمت استعارة النعامة التي تدفن رأسها في الرمال، استكملنا الحديث المفتوح المقتضب المُستهل عادة للجلسات، وفي نهايته عدت للنعامة كي أبرئها من تلك الاستعارة اللغوية التي تقع خارج علم الأحياء، وتعود لأسطورة يونانية قديمة تجاهلت الحقيقة الفعلية وراء سلوك النعامة، وآثرت عوضاً عن ذلك أن تأطر طرافة المنظر الذي تظهر به بجسمها الضخم ورقبتها ساقطة من عَلِ تُدفس رأسهَا في بقعة الأرض التي تقف عليها.

أوضحتُ رأيي الشخصي بأن الاستمرار في استخدامنا نحن بشر اليوم لهذه الاستعارة كدلالة على الغباء التكتيكي الناجم عن شعور جبان يتجنب المواجهة هو يحمل من ضحالة التفكير ما يحمل، ويُعَبِّرُ عن جنوح لخمول وال في الشغل على نحت استعارة قوية تخترق المعنى؛ فقد تبين خلال الدراسات السلوكية للنعام أن تلك الفصيلة وريثة الديناصورات تفعل أحياناً أن تلصق رأسها بالأرض للإنصات إلى الموجات الصوتية الآتية من بُعد والتي تنتقل بوضوح أعظم عبر الوسيط الرملي عنه عبر الهواء، وذلك لتحديد مواقع الخطر ومسافاتها، وتكوين تصور عن أنواع المفترسات والكائنات المحيطة للوصول إلى تشكيل خريطة رادارية لها من الدقة ما لها، ولتحديد استراتيجية للمكوث أو الهروب مع تقرير اتجاه وسرعة التحرك، كما أنها كذلك يمكن أن تُدفس رأسها أحياناً في حُفَر لتفقد بيضاتها التي تحتفظ بها بعناية وبجليل الرعاية، غير أن النعام بشكل عام لضخامته، وسرعته الفائقة، وقوة ركلته التي يمكن أن تكون قاتلة، ومخالبه الماضية، لا يواجه في العادة الكثير من المفترسات التي لا يستطيع التغلب عليها أو الفرار منها بإحدى ميزاته سابقة الذكر، وإن حدث واستشعر الخطر واضطر إلى التخفي، فهو يتكور على نفسه قعوداً بهيئة شجيرة تختلط بالشجيرات المتناثرة.

ثم أوردتُ، لتأكيد المَغْزَى الذي أسعى إلى تشكيله، واقعة أخرى توضح الجُنح ناحية الخمول الفكري عند بني البشر لحظة افتتانهم بمعلومة مغلوطة مغلفة ببريق خاطف من الطرافة، ألا وهي واقعة تسمية حيوان الكانجارو؛ حيث سأل كابتن جيمس كوك، المستكشف الإنجليزي الجهبذ، السكان الأصليين لقارة أستراليا عن هذا الحيوان الذي يتقافز دوماً بتألق باهر في البُعد، وجاءه الرد “جان – جا – رو”، فدونها في دفتره مسجلاً ذلك الاكتشاف الجديد الذي يُضاف لاكتشافات عدة سابقة له، “كانجارو”، بعدها تبين أن ما كان يقوله السكان الأصليون الذين عانوا لاحقاً درجات متفاوتة من القهر على أيدي الواردين الجدد هو:

“لا نفهم ما تقوله”

جان – جا – رو

كيف لنا أن نُهيكل إدراكنا ونعتمد ركائز أساسية منه مُرتكنين إلى معرفة مغلوطة، ونستمر على ذلك حتى بعد أن يتبين لنا عوارها، مستطيبون درجات من الطرافة نحشد لها الكثير من الإيمان في المحسنات البديعية، متعمدون أن ننطق بشيء يُراد به معنى مغاير عن معناه المباشر دون توخي ما يُستلزم من الدقة، طامحون أن يبرق من أعيننا تلك الصواعق الصغيرة التي بدورها تُضفي على خطاباتنا بعض من وهج ينيرنا ونتشبث به كالغرقى، بعدها نستمر عبر استكشافاتنا للعالم المحيط بنا ونحن على إخلاصنا لفعل التدوين في دفاتر يعتبرها أصحابها نواميس لمستقبل يدفعونه بأكتافهم، متمثلون شخصيات عظام كهرقل وجلجامش وغيرهما من عماليق الخيال.

لا أود أبداً أن يُخطأ فهمي هنا، فالفكاهة وكل خفة يستطيعها الكائن هي من المستحبات الضرورية لفؤادي، إنما بالضبط هنا أقصد الافتتان بمفارقة ما إلى حد التخمة بما يتداخل مع ويسكن ما نلحظه أثناء سعينا الحثيث لاصطفاف المعنى وراء معنى وراء معنى في سلسلة متصلة نشغل بها عقولنا بضجيج خافت، آملون أن تهدهدنا، مفترضون أن خارج المعنى يقف العدم ككائن سفلي جائح على أهبة الاستعداد لالتهامنا، وهو وضع يبدو مخيفاً بالفعل في بعض الأحيان، لكن في كل الأحوال وبادئ ذي بدء إذا أصر الفرد على البحث عن طرافة فيما حوله بإفراط سيخسر كثيراً مما يمكن أن يمنحه الانتباه.

ربما نظن نحن البشر أن اللغة هي ونيستنا ومخلصتنا، فكلما تبادلناها هدأت نفوسنا وتناسينا معرفتنا الأبدية بالفراغ القائم داخل الذرة الواحدة، ذلك الفراغ الشاسع ما بين مستويات الطاقة المسكون باحتمالات جمة لا يمكننا التيقن من أي منها، ربما أخفى ذلك نزوحنا الفطريّ إلى الضجر.

كيف كنا نفكر قبل تبلور اللغة، دعنا نتساءل بالفعل، كيف كانت تتشكل الصور لإدراكنا، لأفكارنا، ولأحلامنا خارج أي بدن مُحكم لُغوي، نعم كنا على دراية أكبر أن تلك الأشياء التي يمكن ان نسميها الآن معطيات الوعي هي لا تتموضع في ثبات، إنما هي في تبدل مستمر، طفيف أحياناً ومباغت أحياناً قيد التفاعل بمحيط الشخص والجماعة، ويمكن أن نفترض سالمين أن فصائل الإنسان الأولى وحتى فصيلتنا الناجية الوحيدة المنتصرة لم تجد لمئات الآلاف من السنين أية رغبة في الحسم بآليات ثابتة للوعي بالمقارنة مثلاً بالضرورة التي كانت تستشعرها نحو تفحص سلوكيات الطرائد والمفترسات المحيطة، وتبدل الفصول، وسماء الليل.

حاول ويحاول الناشطون في المجال البيئي مواجهة سعار اجتزاز الغابات، ومنهم من أشار مرات عدة أنه يمكن الاستفادة من أخشاب الأشجار نعم، إنما يجب الحفاظ كل الحفاظ على الأشجار الأمهات، فما هي الشجرة الأم إذاً؟ الشجرة الأم هي تلك التي اختبرت الكثير من الحياة بحيث أصبحت قادرة أن تمنح المعرفة لجزء واسع من الغابة عبر مجموعة تبادلات وإشارات كيميوحيوية من خلال جذورها وبمساعدة شبكة اتصال عملاقة متداخلة من الفطريات، أُولى أشكال الحياة على اليابسة، تنتشر بكثافة في أغوار التربة فتشد أطراف الغابة باتساعها معاً، وتظل الأشجار الأمهات باسقات كحكيمات القبائل، تُعمِل القدر الكبير من الدينامية وتذوب في المحبة.

نعم الحياة أنثى، نعم المعرفة تقبع في جُلها خارج التفكير، نعم التفكير هو آلية بقاء ضرورية، وكأية آلية بقاء هي تنجي أحياناً وتقتل أحيانا.

بالنهاية عندما عدت للمنزل بعد جلسة مشحونة جمعتني بمعالجتي النفسية، جائع خائر كعادتي بعد الجلسات، استحسنت أن أراجع معلوماتي السيارة فيما يخص أخانا الكانجارو، وجت حينها ما أكد روايتي الطريفة لطبيبتي وأعطاني درجة من الرضا عن الذات، وليس إلا بعد أن أنشأت هذا النص وعدت عليه أكثر من مرة بالمراجعة والتجويد أن قررت أن الأمر يستحق دورة أدق من البحث، عندها وجت أن قصة الطرافة اللغوية بين جبهتين، الأولى منهما هي لغة محلية قديمة في طريقها ربما للاندثار كلغة “جوجو يميثير” Guugu Yimithirr، وهي لغة السكان الأصليين لمناطق في شرق أستراليا، والثانية منهما هي لغة شديدة الانتشار الاستعماري كالإنجليزية، ما هي إلا رواية طريفة أراد لها مجموعات كثيفة من البشر أن تحيا على حساب دقة الواقعة ذاتها، فبعد ما يناهز مائة وعشرين عاماً من واقعة التدوين الأولى لحيوان لا يعرفه الغرب في دفتر ملاحظات عالم الأحياء سير “چوزيف بانك” الذي كان يصاحب “چيمس كوك” في رحلته الأولى (١٧٧٠) لاستكشاف جنوب الكرة الأرضية، حاول عالم من علماء الأنثروبولوجي منذ العام ١٨٩٨ أن يصحح خلل تلك الرواية مراراً لكن أحداً لم يعره انتباهاً، وليس إلا بعد ما يناهز السبعين عاماً أخرى، أي بعد ما يقارب المائتي عام من الواقعة، حتى حُسم الأمر عبر دراسة من أحد علماء اللغويات، إذ أثبت أن الكلمة في لغة الجوجو يميثير Guugu Yimithirr بالفعل تشير إلى فصيلة نادرة ضخمة الحجم داكنة اللون مما نعرفه الآن إجمالاً بالكانجارو، ونعم هذه ليست هي التسمية الوحيدة أو الأكثر شيوعاً لهذا الكائن عند السكان الأصليين، لكن فيما يبدو كان العابر المُتَقَافِز إبان لحظة السؤال هو فرد ضخم من تلك الفصيلة داكنة اللون، فجاءت إجابة الاستفسار مفرطة في دقتها بحيث أهلت لرواية طريفة من سوء الفهم، غير دقيقة بالمرة، أن تسود لعقود طويلة متوالية، وتظل حتى الآن تنتشر عبر فيديوهات وصفحات متفاوتة الطرافة منغرزة بالشبكة المعلوماتية التي ينتهى أحد أطرافها المتشعبة دائماً بدماغ بشرية في الأغلب تستطيب أيضاً فكرة أن أكبر طائر لا يطير نعرفه هو ليس فقط سريع سرعة استثنائية، يصل عند الحاجة الي ٦٥ كم في الساعة، انما هو من السذاجة بأن يظن أنه عندما لا يَرى الخطر فهو بمنأى عنه.

يصح لي هنا أن انجلي متوغلاً في افتراضات باحتياج البشر لتكوين مرايا فكرية مقعرة لما يلفظونه من سلوكياتهم فيعكسونها باستعارات لغوية وقصص خيالية على سلوكيات كائنات أخرى، ويصح لنا تباعاً أن نفرد نفس ذات الافتراض على ما يستطيبونه ويطمحون إليه وينشدونه من حكمة يرغبونها لبني جنسهم، مثلما نجد في منجز ك”منطق الطير” لفريد الدين العطار أو غيره من منجزات الفكر.

تصحيح بعد اقتفاء أثر:

لم تنحدر تلك الفكرة عن النعام من أسطورة يونانية قديمة كما ذكرت سالفاً، لكنها تتدحرج من داخل سبعة وثلاثين مجلداً يشكلون ما يُعتبر أقدم موسوعة تعرفها البشرية تحت اسم “التاريخ الطبيعي”، جمعها وحرر لها “بليني الأكبر” المتوفى بالقرن الأول الميلادي، ذو شخصية شديدة الفضول، شاسعة المعرفة متفانية الإخلاص لها. كتب “بليني الأكبر” موسوعته الغير مكتملة ذات السبعة وثلاثين مجلداً متخذاً من ألفي كتاب مرجعاً له حسب ادعاءه، مستهلكاً أغلب وقته وطاقته لصالح المعرفة، متبعاً مقولته بأنه لا يوجد كتاب من السوء بحيث لا تجد به بعضاً من النفع.

ضمَّن “بليني الأكبر” في الفصل الأول من مجلده العاشر تلك المعلومة الطريفة عن النعام، والتي اندمجت كلياً مع الوعي البشري عبر الزمن حتى صُكت مجموعة من المصطلحات داخل أروقة علم النفس – يجب الانتباه هنا لحداثة هذا العلم – لتصف بعض حالات صعوبات التأقلم بين البشر وتصوراتهم عن أكوانهم التي يظنون أنهم يعيشون بها، وبُوركت بربطها بدفس النعامة رأسها في الرمال.

أتت تلك المعلومة الطريفة، جنباً الى جنب مع معلومات تم ثبوت صحتها إلى يومنا، وأخرى يصح النظر إليها اليوم على أنها تقع خارج المنطق العلمي، مثل الرجل ذو القدم الواحدة وكائنات أخرى تقترب من عالم الخرافة أكثر مما يمكن أن يحتمله العلم.

أحب أن أتخيل أن تلك الكائنات البديعة بتلك الموسعة الأولى ألهمت الكثير من الأفكار في لوحة الهولندي “هيرونيموس بوش” “حديقة المباهج الأرضية” (١٥٠٠-١٥٠٥) فائقة الروعة أو لوحته الأخرى “الجحيم”.

كما يمكن أن نفترض انتشار تأثير موسوعة “بليني الأكبر” بشكل فائق متخللة الوعي الأوروبي القروسطي خلال قرون من المحن خيمت بظلالها الحاضنة للخرافة في جلالها ووحوشيتها على الفكر والخيال الأوربي، فقد كانت “التاريخ الطبيعي” هي الموسوعة الأولى المعتمدة كمرجع علمي موثوق وموقر حتى أن تم في أواخر القرن الخامس عشر توجيه الانتقادات إليها والتي تُظهر عدم دقتها العلمية التامة في بعض المواضع، وإلى أن تم لفظها بالكامل من قبل المجتمع العلمي الأوروبي بنهاية القرن السابع عشر!

غلبت الدهشة وجه معالجتي وهي تراجع في رأسها بصوت مسموع عدد من مصطلحات علم النفس المعاصر بصياغتها في اللغة الإنجليزية ذات الانتشار الاستعماري الأكبر؛ “أزمة النعامة”، “عقدة النعامة”، “تأثير النعامة”..

جدير بالذكر أن “بليني الأكبر” قد لقى حتفه أثناء ثوران بركان فيزوف Vesuvius الشهير في مدينة بومبي، ذلك على الرغم من أن الوثائق توضح أنه كان بعيداً آمنا على متن قوة من سفن الأسطول الروماني التي كان يقودها في دورية اعتيادية داخل خليج نابلس لمكافحة القرصنة، لكنه لاحظ عن بُعد سحابة قاتمة غريبة في الأفق، من المعتقد إنه بدافع الفضول أولاً أتخذ قراره بالتوجه ناصيتها، فبالنهاية لم يكن له أو لأي من معاصريه إمكانية الولوج إلى أجهزة تتمكن من رؤية ما يحدث عن بعد، وإن كان فمن المرجح أنه كان ليذهب رغم كل شيء.

عند وصوله ترجل متوغلاً في الكارثة، وقد ورد بالسجلات وشهادة ابن أخيه “بليني الأصغر” أنه بعد أن عاد سالماً لسفينته نزل مرة أخرى الي اليابسة يستتبع هاجس، ومرة أخرى لم يستطع دارسي تلك اللحظة تحديد أيّ من الدوافع كان له الغلبة عليه، الفضول أم الواجب الإنساني في مساعدة الغير؟ كلاهما بالطبع وارد، فهو معرُوف بفضيلته كما هو مُعرَّف بفضوله.

من الثابت أنه مات مختنقاً من كثيف الأبخرة، مما يمكننا من الافتراض أنه توغل أكثر من الازم مهرولاً خلف رغبة سيطرت عليه، الافتراضان الغالبان كلاهما نبيل، إنما يختلج المعنى بالتوأمة التي تجمعهما، فبجمعهما يحدد كلاهما معياراً للآخر، الفضول أم الشجاعة؟ في الغالب لن نتأكد أبداً، كما لن نستطيع ثبر أغوار الدهشة التي غلبت وغالبت السيد حسن نصر الله في لحظات غيابه.

لم يكن على كف “بليني الأكبر” جهاز متصل بالعالم، يجب أن نُذكر أنفسنا بذلك، لم يكن له أن يضمن توثيق الواقعة إلا بما تمكنه منه حواسه، كان فضوله عتيّ، يجب أن نعلم ذلك، وبالأخص كونه يُدرك أن ذلك الفضول لن يُشبَع إلا بحركته متقدماً تجاه المصدر بلا مواربة، في عين الخطر يبحلق وعليه التوغل إلى نقطة اللاعودة حتى يكتمل تمام التشبع، بين الذعر والضجيج، محاطاً بدهشة الجديد تماماً، الخالص، الرهيب لأقصى الحدود، ربما تلى لنفسه أبياتاً من إلياذة هوميروس لينشر في ذاته روحاً جسوراً، يمكننا أن نتخيل ذلك دون أن نلوم أنفسنا.

مشهد طازج كل الطزاجة، يوخز بلواذع الحواس، يشحذ الإدراك ذاته عن آخره مؤهلاً مجالاً شاسعاً للشعور بأن تكون حياً.

إذا نظرنا الى الأمر بعين صافية سنجد أن بليني الأكبر كان يهرول وراء الحياة أثناء توغله إلى الموت، هذا بغض النظر عن تحليل تراكيب الدوافع التي شكلت قراراته وتحركاتها، نعم يمكننا القول بأن بليني الأكبر قد احترق بالمعرفة في حضورها الخالص، المجرد، كمنفذ حقيقي لوجودٍ مُطلق حي لا حدود له، أو ما انفك يسعى جهة ذلك حتى غلبته الأبخرة الثقيلة متمددة من أزلٍ الى أبد.

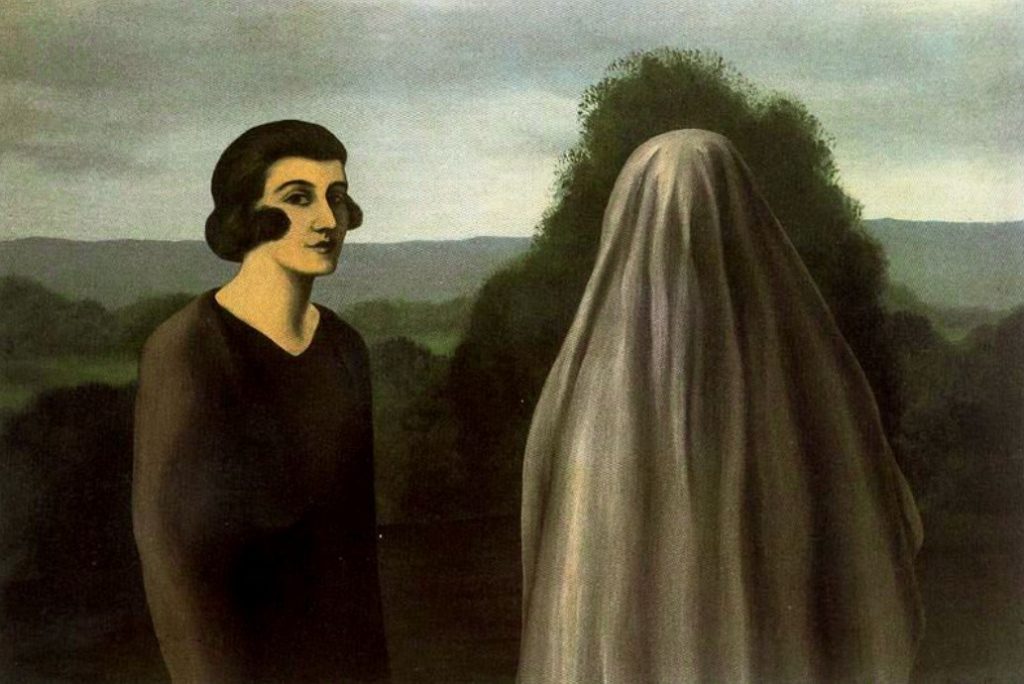

ربما كذلك صورة يمكننا تصورها عن لحظة فناء بشري لا يمتلك بكفه جهاز متصل بالعالم، كذلك يمكننا كبشر أن نتذكر، ثم ننسج الأساطير ونخلق الأبطال، وإن كانت الحقيقة من طرف البئر تطل عارية*، فربما تلمح بلواحظها أبطالنا وترضى عنهم وعنا، وتعلم أن قصصهم هي جزء من ردائِها المسروق كذلك، وعندها ستتعلم أن رداءَها حيٌ أينما كان، وأيما من يرتديه، وعُريها بذاته هو نسيج ينشر المعرفة بتشذراتها وحضوراتها اللامتناهية، كيفما كانت أشكالها ومواضعها.

أتذكر حوار جمعني بأصدقاء حول فكرة الخط المستقيم داخل ديناميكية الكون، حينها أصر أحدهم أن الخطوط المستقيمة التي تصل نقطة أ بنقطة ب هي أساس الهندسة الكونية، لفظتُ الفكرة على الفور وتسرعتُ بالدحض معلناً أن داخل ديناميكية الكون لا يوجد بالأساس نقطة ألف أو نقطة باء؛ فبافتراض نقطة ما ثابتة قابلة للدراسة أنت بذلك تُحَيّد عنصر الحركة داخل الزمن، من جهة أخرى لا يوجد على الإطلاق أي من المواضيع قابلة للدراسة المعملية سوى بافتراض ثبات الحركة في كل محطة من محطات الدراسة، وهو ما يسمح به لنفسه الدارس فقط لغرض الدراسة المصحوب بمعرفته الأصيلة بأن أية لحظة دراسة هي دراسة ميت، بمعنى أن ما هو ثابت هو خارج الكون، لذا تصح دراسته، وأن كل حي هو مستعصي كونه مستحيل الثبات لذا وجب إماتته نظرياً للسماح بفحصه. لم يجمعني بذلك الصديق أي حوار فكري تحت تأثير القنب الهندي أو خارجه مرة أخرى، فقد علمنا أننا نقطن أكواناً مختلفة.

أحب كثيراً صورة لفريدا كاهلو تجلس في نهار على مقعد خشبي، مرتدية رداء نوم صيني بسيط أحادي اللون، تنتعل حذاءً جلدياً مسمطاً ذا كعبٍ مرتفع قليلاً، بما يوحي أنها أيضاً تحضرت قبل أن تخرج للنهار، مرفقها الأيسر يرتكن إلى مسند المقعد، بين أصابع كفها المرتفع سيجارة قد أشعلتها قبل نفسين أو ثلاثة، يلامس الإبهام الوسطى في محاولة احتواء، وعلبة السجائر تقبع في خطر على طرف المسند، كفها الأيمن يمسك بخشب المقعد من الجهة الأخرى كمن يتشبث بصديق وقت الوهن، يغالب وجهها الباسم الضوء الوافر في انقباض.

بعد سنين طويلة من افتتاني بصورة فريدا الفوتوغرافية، علمت من صديقة عزيزة أن من التقطها هو أنطونيو، كان في سن الرابعة عشر تقريباً حين فعل، هو ابن كرستينا أختها، التقطها سعياً وراء شغفه الفوتوغرافي ومحبة في خالته، فقد انخرط في تصويرها في العديد من المواضع عبر السنين، حتى بعد أن أباحت أمه لنفسها الظن بأن القوة الباطنية لأختها فريدا لا حدود لها، قدرتها على التحمل مطلقة إلى ما لانهاية، كيف لا وهي تتحمل الألم، شديد الألم، منذ الصغر، فسمحت هي لنفسها كرستينا بالتهافت، ربما فقط لسماحها للظن أن يغلب على التلاقي، تماماً كما يفعل أغلب الأحبة.

أُخذت الصورة الفوتوغرافية في النهار التالي لعملية جراحية أُجريت ضمن سلسلة من العمليات التي شكلت خط عمر موازٍ لحياة فريدا، في محاولة لتخفيف الأضرار التي استتبعت اختراق عمود حديدي جسدها في العام ١٩٢٥، إثر حادث تصادم بين حافلة كانت تستقلها وعربة ترام، مما أسفر عن إصابات خطيرة شملت كسوراً في العمود الفقري والحوض والترقوة والأضلاع، بالإضافة إلى سحق في الساق اليمنى والقدم اليمنى. استمرت تبعات ذلك عبر حياتها من سن الثامنة عشر وإلى الممات في السابعة والأربعين، حيث كتبت في ختام دفتر يومياتها أيام قبل نياحتها:

“مبتهجةٌ انتظر الخروج – وأتمنى ألا أعود أبداً”

ظن البعض أن الأهمية الكبرى للفوتوغرافيا بعد انتشارها في القرن الثامن عشر هي قدرتها الاستثنائية على حفظ الزمن على سطح زجاجي رقيق حساس للضوء، هش هشاشة الإيمان لحظات المحن.

نظن ما نظن من حقبة لأخرى إنما يظل يجتنبنا كامل الصواب في سعينا إلى استيعاب كل ما هو أساسي، جوهري، لا غنى عنه.

للأمانة فقط يجب أن أذكر هنا أن في ظني الشخصي أن الزمن غير متحرك على الإطلاق؛ فكونه في كل حضور داخل الكون يجعله الساكن الوحيد الممتد.

ففي اعتقادي لم ينشرخ بعد سكون البحيرة الأولى القابعة في استهلال جميع أساطير الخلق.

………………………….

*صانع أفلام، كاتب، وفنان مصري

*وإن كانت الحقيقة من طرف البئر تُطل عارية.. الإشارة إلى لوحة الفنان الفرنسي جان ليون جيروم بعنوان “الحقيقة تخرج من بئرها حاملة سوطها لتعاقب الإنسان” – ١٨٩٦، وهي معتمدة على مقولة الفيلسوف اليوناني ديمقريطس المتوفى حوالي ٣٧٠ قبل الميلاد، والتي تقول: “في الواقع نحن لا نعرف شيئاً، لأن الحقيقة تقبع في هاوية”، تناولت العديد من اللوحات والأعمال الفكرية مقولة ديمقريطس حتى تشكلت حدوتة تَروي أنه في أحد الصباحات الرائقة تقدمت الخديعة من الحقيقة وقالت لها: “إنه ليومٌ جميلٌ وصحو، لما لا نخلع ملابسنا وننزل للسباحة في البئر”، فوافقت الحقيقة مؤكدة أنه بالفعل يومٌ جميلٌ وصحو، نزلتا إلى البئر في فرح، وبعد وهلة خرجت الخديعة وسرقت ملابس الحقيقة وهربت، وتجولت بين الناس ترتدي رداء الحقيقة فصدقها الجميع، وبالنهاية عندما خرجت الحقيقة عارية سافرة من بئرها نفر منها الناس بسبب عريها وغضبها. جدير بالذكر أن ديمقريطس هو من أطلق على أصغر الأجسام غير القابلة للتجزئة اسم “الذرات”، وهو القائل أيضاً: “لا شيء موجود سوى الذرات والفراغ، كل شيء آخر هو مجرد رأي”. Nothing exists except atoms and empty space; everything else is opinion. وقد لُقب بالفيلسوف الضاحك