نور الهدى سعودي

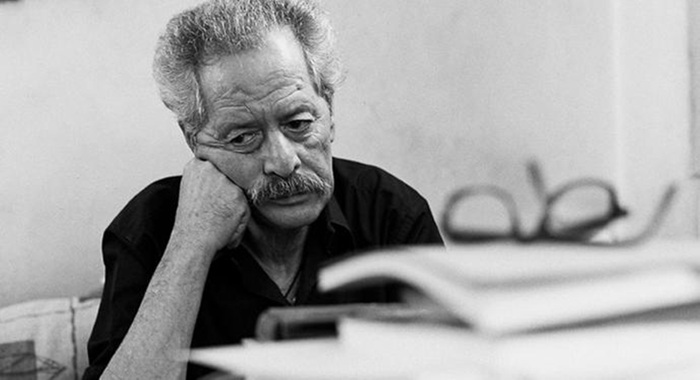

في الخامس عشر من نوفمبر 2003، أسلم الكاتب المغربي محمد شكري روحه في طنجة، المدينة التي منحته حياته الثانية بعد أن سلبته الأولى كل شيء. اثنان وعشرون عاماً مرّت على ذلك الرحيل الهادئ، الذي جاء بلا عنف الأب ولا قسوة الشوارع، كأنه المرة الوحيدة التي رأفت فيها الحياة بهذا الرجل الذي كتب عنها بلا رأفة. غير أن الموت أسدل الستار على الجسد فحسب، بينما ظلت الكلمات حية، تلك الكلمات التي خرجت من رحم العتمة لتُترجم إلى تسع وثلاثين لغة، لأنها لم تكن تخاطب المغاربة وحدهم، بل كل من ذاق طعم الخبز الحافي.

ثمة كُتّاب يكتبون عن الحياة، وثمة آخرون تكتبهم الحياة ذاتها. شكري ينتمي إلى الصنف الثاني، ذلك الذي لم يختر موضوعه بل فرض عليه، لم يتأمل البؤس من نافذة مكتبه بل عاشه في أحشائه حتى صار جزءاً من تركيبته البيولوجية. حين نقرأ له، لا نقرأ أدبا بالمعنى التقليدي، بل نقرأ شهادة جسد عرف الجوع قبل أن يعرف الحروف، وتعلّم لغة الشارع قبل أن يفكّ رموز الأبجدية.

الطفل الذي وصل إلى طنجة هاربا من مجاعة الريف لم يكن يحمل في جعبته سوى ذاكرة مثقلة بصور الموتى على جوانب الطرق. تلك الصور لن تمحوها السنون، بل ستتحول إلى وقود لكتابة قادمة، كتابة لن تعرف الرحمة لأنها وُلدت في غياب الرحمة. عشرون عاماً كاملة قضاها أميا، يحمل ثقل تجربة لا يستطيع تفريغها، كأنه إناء ممتلئ حتى الحافة بلا منفذ للتصريف. الخيال وحده كان ملاذه، ذلك الفضاء الداخلي الذي يستطيع فيه أن يكون حرا، أن يثأر، أن يصرخ بصمت.

لم يكن التعلم في سن العشرين مجرد قرار بمحو الأمية، بل كان إدراكا متأخرا وحاسما، أن كل هذا الألم المختزن يحتاج إلى لغة تحمله، وأن الصمت ليس قدرا بل سجن يمكن كسره. الكلمة كانت المفتاح، وشكري كان مستعداً لدفع أي ثمن للحصول عليها.

حين كتب الخبز الحافي، لم يكن يكتب سيرة ذاتية بقدر ما كان يؤدي فعل تطهير جماعي. أفرغ على الورق ما عجز آلاف المهمشين عن قوله، ليس لأنهم لا يملكون ما يقولونه، بل لأن الفقر والأمية سرقا منهم أدوات التعبير. اللغة التي اختارها كانت عارية من كل زخرفة، مباشرة كضربة سكين، صادقة حد الانكشاف. لا مجازات تلطف القبح، ولا بلاغة تجمل الواقع. حين يصف الجوع، تشعر به في أمعائك. حين يروي العنف، تسمع صوت العظام وهي تكسر.

المفارقة أن هذا النص الذي رفضه الأدب العربي طويلا وجد طريقه إلى العالم عبر الترجمة. كأن الثقافة العربية كانت تخشى النظر في المرآة التي يحملها شكري، مرآة تعكس قاعا مظلما طالما تجاهلته. بينما كان العالم يحتفي بهذا الصوت القادم من الهامش، كان الأدب الرسمي يصمّ أذنيه. ربما لأن شكري لم يكتب ليُرضي أحدا، لم يطلب تعاطفاً ولم يقدم نفسه ضحية بريئة. اعترف بسرقاته وانحرافاته بالبرودة ذاتها التي يصف بها جرائم الآخرين، وفي هذا الصدق الفادح تكمن قوته وخطورته معا.

طنجة المدينة المتوسطية التي احتضنته لم تكن مجرد مكان، بل شريكة في صناعة هويته الأدبية. هناك التقى بأرواح مشابهة، لكن ما يميّزه أنه لم يستعر صوته من أحد. كتب بلغة أبناء الشارع، بإيقاع الأزقة الخلفية، بمفردات من لم يعرفوا ترف المعاجم. كان يعرف أن الأدب الحقيقي لا يصنع في الصالونات، بل في تلك المناطق المعتمة التي يتجنبها الجميع.

ما تركه شكري ليس مجرد نصوص، بل درس في معنى الكتابة ذاتها. علمنا أن الكلمة يمكن أن تكون فعل مقاومة، أن تقول الحقيقة حتى لو كانت قبيحة هو شكل من أشكال الحرية، وأن الصمت حين يكون مفروضاً يصير نوعاً من القهر. حين كتب في وصيته الأدبية عن إشعال لهب في المناطق الميتة، كان يُلخّص رسالته: الكتابة ليست ترفاً بل ضرورة وجودية، ليست تجميلاً للواقع بل مواجهة له.

شكري الذي لازالت كلماته حية لأنها كتبت بالروح قبل القلم، بالألم قبل الحبر، بالجوع قبل الورق. وحين نقرأها اليوم، لا نقرأ عن زمن مضى، بل عن حقيقة إنسانية خالدة، أن ثمة من يعيشون على هامش الحياة، يأكلون خبزاً حافياً، وينتظرون من يمنحهم صوتاً .