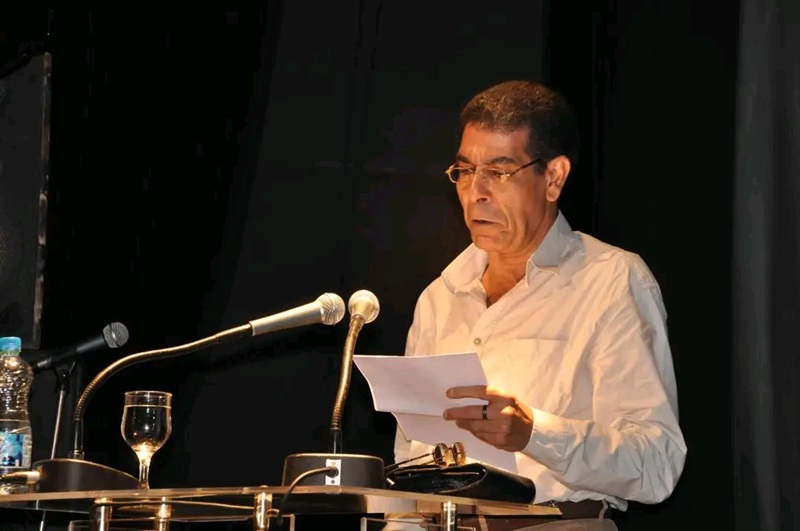

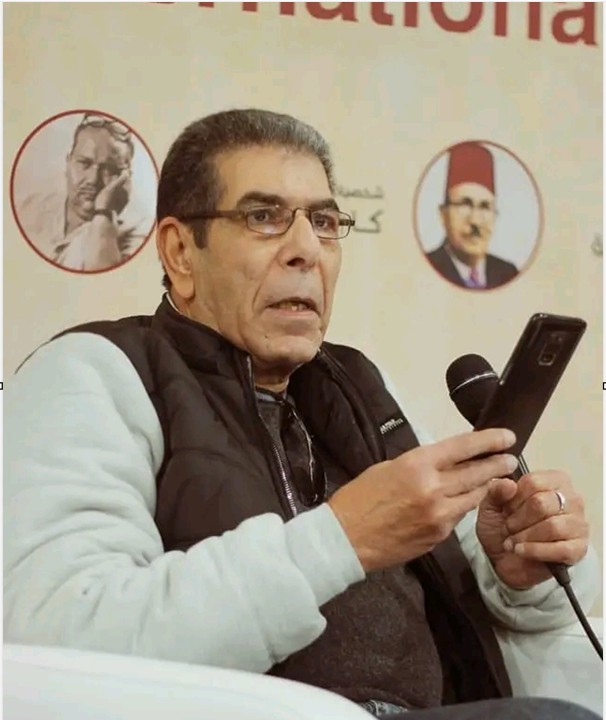

حاورته: د. شهيرة لاشين

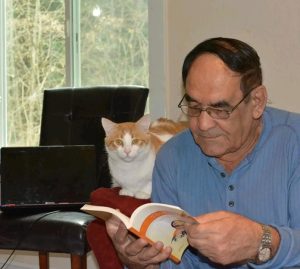

حين كان العالم يستريح من حربه الكبرى ويخطط لحزمة من الحروب الصغيرة، وُلد عبد المقصود عبد الكريم في منتصف القرن العشرين، في قرية طنامل بالدقهلية. جاء إلى الحياة وحيدًا وفقيرًا، في بلاد تزرع الأرز بكثافة، كأنما هرب من قلب حكاية تبحث عن بطلها، أو قدم من سفر قديم ينتظر نبيَّه.

كبر داخل عالم يتبدل بسرعة. ومع امتداد خطواته في دروب الكتابة واتساع دوائرها من حوله، أصبح واحدًا من مؤسسي جماعة “أصوات”: شاعرًا يختبر حدود اللغة، ومترجمًا يعبر بها نحو ضفاف أخرى، وطبيبًا يرأس قسم الطب النفسي بمستشفى المطرية التعليمي. ومع تراكم خبراته تلك وتعدد مساراتها، ظل يحمل بداوته في قلبه. فمن علَّمه أبجديَّة البدو حذَّره أنها ستظل عالقة به حتى آخر العمر.

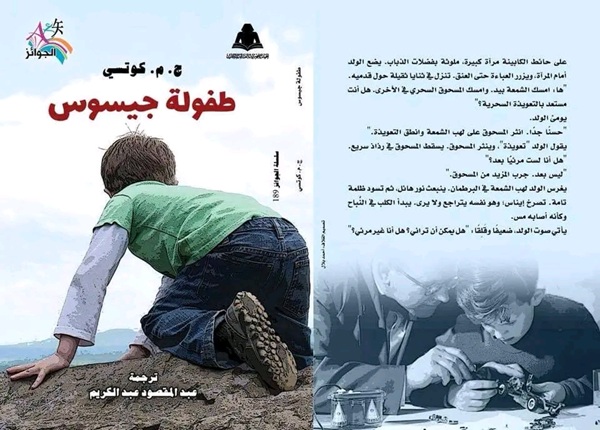

يُخيَّل إليَّ أنه حين أذهب للقائه سأجد “كيفن داتون” جالسًا عنده، وأنه بينما ينشغل بإعداد القهوة لنا، سيهمس لي بطريقته الهادئة مشيرًا إلى أفضل أسلوب لمحاورة صديقه، مؤكدًا أن من أفضل الطرق لجعل الناس يتحدثون عن أنفسهم، أن تحدثهم أنت أولًا عن نفسك. لكنني لا أملك ما أتحدث عنه. حين دخلتُ أرض الشعر محوا ذاكرتي وأعطوني اسمًا جديدًا، كما جرى في “طفولة جيسوس”، أناسٌ بلا ذاكرةٍ ولا ماضٍ، يحملون أسماء جديدة لا علاقة لها بماضيهم، ولا يتذكرون أسماءهم الأولى. فكيف يمكن لشخصٍ بلا ذاكرة مثلي أن يحاور شخصًا يمتلك أكثر من ذاكرة مثله؟

احترف عبد المقصود عبد الكريم صنعة الصمت بمهارةٍ تضاهي إتقانه لصنعة الكلام. فماذا أفعل لأنتزع الأجوبة من مدنه الصامتة؟ كيف أجري حوارًا مع شخص يرى أن شهوة الكلام من أقوى الشهوات وأسوأها، وأن معظم الناس يتكلمون فقط ليذكَّروا أنفسهم بأنَّهم بشر؟ شخص يعمل كأنه يسابق الزمن، يستيقظ كل يوم في الرابعة فجرًا، في الساعة التي يفضلها العشاق والمنتحرون، ليباشر العمل الذي يحب؛ يُترجم. وإن صاحب ذلك فوضى مقصودة منه لإيقاظ الشمس.

كيف أقول له إنه بعد الستين لا تمر السنوات كالبرق كما يظن؟ إنه فقط اختار أن يتأنى في خطواته، أما هي فتمشي كما كانت دائمًا، بالوتيرة نفسها والنَفَس نفسه. بعد الستين سيُفكّر كثيرًا في جسده الذي حوّله إلى آلة للعمل، ونسي كيف يمكن إيقافها.

الآن، يمكن للنحات الذي كان يعيد بناء جملته مرات لا تُحصى دون ملل أو تعب، ولساعات طويلة، أن ينمّي قدرته على اللهو من وقت إلى آخر. يمكنه مثلًا متابعة مسلسلات لم يشاهدها منذ أربعين عامًا. سأقول له بكل ودٍ: في الرابعة فجرًا، لا توقظ الشمس كعادتك. دعها في نومها الأبدي، واجلس بصحبة الشعر الذي خفته وانشغلت عنه بكل هذا. اجلس لأطول وقت ممكن ولا تخشَ قسوته. وحين يطلع النهار، ألقِ أحمالك على كتفيه، وعد كما كنت خفيفًا، لا يقتلك ضجيج المدينة ولا يخيفك صمتها.

حين تكون في حوار مع الشاعر والمترجم الدكتور عبد المقصود عبد الكريم، عليك أن تحرص على الوصول إلى اتفاق معه: أن يكتب الرد على أسئلتك في الموعد نفسه الذي يستيقظ فيه لترجمة أعماله، في الرابعة بعد صلاة الفجر. وقت يحمل من رائحة وبركة الأعمال البدرية ما يكفي ليمنح الإجابة روحًا لا تُشبه إلا صاحبها. وهذا ما فعلته.

الشِّعر،

في البدءِ، كان الشّعر. ووفق مشيئته؛ تسير الأقدار.

- دعنا نبدأ من البداية عندما كنتَ في بداية العقد الثالث من عمركَ تحديداً، في منتصف السبعينيات وظهور ما يسمى بجماعة أصوات -كنتَ عضواً مؤسساً فيها- وجماعة إضاءة، حيث بدأ جيل جديد من الشعراء، بتحريك المياه الراكدة في بركة الشعر بعد جيل الرواد، الأمر الذي قُوبل بالرفض التام من الجميع، لكنكم صمدتم بشكلٍ بطولي أمام تلك التحديات؛ جنبتنا نحن الآن، معارك، كان يصعب علينا خوضها.

- هل كان الأمر يستحق كل هذا التعب؟

لنعد إلى المشهد ببعض التفصيل. في نهاية الأربعينيات ظهر جنين في أرحام بعض الشعراء، الذين سوف يعرفون بعد ذلك بجيل الرواد، كان الجنين قصيدة التفعيلة. وبدأ هذا الجنين يخرج إلى النور في الخمسينيات في شكل قصائد يتسم معظمها بالسذاجة. كانت بدايات حركة جديدة وبدايات شعراء ما زالوا في أول الطريق، ومن الظلم أن نطلب منهم أكثر من ذلك. وسوف أحاول هنا أن يكون تركيزي على مصر، حتى لا يتشعب الموضوع وتكثر الأمثلة، وأظن أن ما ينطبق على مصر ينطبق إلى حد بعيد على دول المشرق العربي، أما دول المغرب العربي فهي حالة خاصة.

وفي منتصف الخمسينيات، في 1957 تحديدًا، ظهر ديوان “الناس في بلادي” للشاعر صلاح (الدين) عبد الصبور، كما ظهر الاسم على الطبعة الأولى من الديوان، بمقدمة بقلم بدر الديب. وتم تسليط الضوء عليه بشكل كبير (يبدو لي الآن أنه شكل مبالغ فيه، لكن ربما لعبت الظروف السياسية والاجتماعية في تلك المرحلة دورًا لا بأس فيه في الأمر). ثم جاء ديوان “أقول لكم”، وأظن أن في ذلك الوقت كان ديوان أحمد عبد المعطي حجازي “مدينة بلا قلب”، وقد صدره رجاء النقاش بمقدمه تشكل كتابًا صغيرًا (حوالي 100 صفحة إن لم تخني الذاكرة). ثم جاء ديوان “أحلام الفارس القديم” الذي يمثل ذروة النضج الشعري لصلاح في الشعر الغنائي، وديوان “لم يبق إلا الاعتراف” ويمثل نضجًا نسبيًّا لحجازي، الذي أظن أنه لم يبلغ ذروة نضجه الشعري إلا في “كائنات منتصف الليل” في منتصف السبعينيات الذي كتبه في أثناء إقامته في باريس.

أحاول أن أمسك بخيوط المشهد باختصار ووضوح، وهما أمران يبدوان متعارضين على ما أظن، لكن لا بأس من المحاولة. ما أريد أن أقوله إنه بعد بضع سنوات من ظهور قصيدة التفعيلة بدا وكأن لها تقاليدها الخاصة، وسطوتها الخاصة أيضًا. أي أنها أصبحت كلاسيكية في غضون بضع سنوات، وهو أمر نادر في الفن، أن تتحول حركة جديدة إلى حركة “كلاسيكية” في أقل من عقد من الزمان. هذه التقاليد، التي ظهرت بأبرز تجلياتها لدى عشرات من الشعراء الذين بدأوا الكتابة في أواخر الخمسينيات وأوائل الستينيات، وبإلقاء نظرة على مجلة الشعر المصرية التي كان يرأس تحريرها الدكتور عبد القادر القط، وقد صدرت أعدادها بين عام 1964 وعام 1966. عشرات الشعراء يسيرون على الدرب الذي مهده صلاح وحجازي. واصل عدد ضئيل منهم الكتابة حتى النهاية، لكن هذا العدد الضئيل لم يأت، في نظري، بجديد. ولم يتميز إلا شاعران: محمد عفيفي مطر وأمل دنقل؛ قصيدة أمل، في نظري، لا تختلف كثيرًا، وربما لعبت الموهبة والموقف السياسي دورًا كبيرًا في شهرته. أمل دنقل ينتمي، فنيًّا وفكريًّا، إلى التقاليد العربية البدوية بكل ما تحمله الكلمة من معنى، ويمكن معرفة ذلك بسهولة بتأمل موقفه من المرأة ومن فكرة الثأر. ومحمد عفيفي مطر أمر آخر، أكثر تعقيدًا، ولا أظن أن المجال هنا يسمح بتناوله باستفاضة وإلا كان الحوار عنه.

باستثناء ذلك بدا أن هناك مستنقعًا راكدًا سقطت فيه قصيدة التفعيلة بعد صلاح وحجازي بينما كان الأخيران لا يزال يطوران من نفسيهما. وبدا تأثيرهما على المشهد الشعري وعلى الجيل التالي (كان بعض شعرائه أكبر سنًّا من حجازي) طاغيًا. وقد دفعني ذلك إلى أن أسأل حجازي من عام تقريبًا عن سر هذه السطوة الأدبية على الجيل التالي بهذه السرعة، وقد جاءت إجابته ذكية وربما تحمل قدرًا من الصواب. كانت، بكلماته “لأننا انتُظِرنا كثيرًا، لأن المسرح كان مهيأ لنا”. لكن أظن أن الأمر له أبعاد أخرى، ربما أولها الظروف السياسية، ورغبة النظام الجديد بعد الثورة في أن يكون له أبناؤه، وإلا بم نفسر تهميش شاعر بحجم محمود حسن إسماعيل، وهو رأيي واحد من أكبر شعراء مصر في القرن العشرين. والبعد الآخر، وقد كتبت عنه باستفاضة في مقال لي عن صلاح عبد الصبور، نشر في أوائل التسعينيات أكثر من مرة، وهو أن قصيدة التفعيلة في تلك الآونة لم تبتعد كثيرًا عن عمود الشعر العربي وإن كانت قد خرجت على سمة من سماته، ورجعت في ذلك إلى مقدمة المرزوقي في شرح حماسة أبي تمام.

باختصار جئنا والبركة آسنة، والظروف السياسية تتغير بسرعة: النكسة، حرب الاستنزاف، وفاة عبد الناصر، السادات (رأس الأفعى) والانقلاب على ثورة يوليو فيما أسماه ثورة التصحيح، مظاهرات الطلبة، حرب أكتوبر، الفتنة الطائفية، التحالف مع التيارات الدينية لضرب التيارات الاشتراكية والليبرالية، والارتماء في أحضان أمريكا، ثم معاهدة كامب ديفيد، والمقاطعة العربية. وبالطبع كان علينا أن نتحرك أو نموت، واخترنا أن نتحرك وأن نخوض معاركنا الخاصة.

- ما الذي دفعه الشِّعر لكم، كي تصمدوا أمام هذا الرفض، بكل هذا الإيمان، والثقة بحتميّة الوصول ؟

كان الرفض قويا لأننا على ما يبدو تجرأنا على “العمود المقدس”، أقصد عمود الشعر العربي، حتى إن أحدهم رفض مقالًا لي ينتقد الإيمان المطلق بما قدمه الخليل من أحمد، وقال بالحرف مبررًا رفض نشر المقال: “أنت بتشتم الخليل بن أحمد” وأقسمت له ساخرًا بأنني لم أشتمه.

أظن عمومًا أن السؤال عن المقابل في الفن والحب والقضايا المصيرية لا يكون سؤالًا مناسبًا. وفيها يكون الإيمان بحتمية الوصول هو المحرك الأساسي، وإلا حل اليأس في حالتنا محل الصمود وسرنا مع القطيع، وسقطنا في المستنقع الراكد. لكن عمومًا يمكن أن أقول إن الشعر دفع لي مقابلًا لا يقدر بثمن، لقد دفع لي وجودي، كينونتي. لقد دفع لي إحساسي بإنسانيتي، لقد دفع لي ما يدفعه العشق عادة.

- بخصوص حديثك عن أمل دنقل، عندما كتبت على صفحتك في الفيس بوك ” أمل دنقل ينتمي، فنيًّا وفكريًّا، إلى التقاليد العربية البدوية بكل ما تحمله الكلمة من معنى، ويمكن معرفة ذلك بسهولة بتأمل موقفه من المرأة ومن فكرة الثأر.” فتح هذا الرأي النار عليك، وتابعتُ التعليقات التي كانت من باب أنكَ ظلمت الرجل وأنه قامة يجب تقديسها، وأنه قدم الكثير، وأن الشعر مشهد واسع يحتمل كافة أشكال التعبير الجمالي ويتعارض بالقطع مع فكرة الإقصاء والمصادرة، وأشياء من هذا القبيل.

- هل الشعوب العربية تهوى تقديس رموز بعينها وترفعها لمكانة خاصة لا يُسمح لأحد بالمساس بها ؟ متي نتعلم أننا جميعا -في كافة المجالات- بشرٌ؛ نُخطِئ ونُصيب، وكلنا نخضع لمقصلة النقد بما في ذلك تلك الرموز كوضع طبيعي جداً كوننا آدميين؟

أظن أن تقديس الرموز عرض من أعراض التخلف، والشعوب الناطقة بالعربية التخلف هو العامل المشترك الأكبر بينها، وبالتالي ليس من المستغرب تقديس الأفراد. الثقافة الدينية عامل كبير أيضًا، والحديث عن تقديس الرموز الدينية التاريخية ربما يدفعنا خارج السياق، وبالتالي أكتفي بالإشارة إليها. وتعلم أننا جميعًا بشر نخطئ ونصيب لا يمكن أن يأتي قبل إحداث ثورة ثقافية كبرى تقتلع كل مفاهيم التخلف. وأمل دنقل بالمناسبة شاعر موهوب ابن ظروف سياسية واجتماعية معينة؛ واكتسب شهرته من التعبير عن وعي الجماهير بداية من كلمات سبارتاكوس وانتهاء بقصيدة لا تصالح؛ وهما القصيدتان اللتان حققتا أكبر شهرة بين قصائد أمل؛ لكن موقفه من المرأة وموقفه من فكرة الثأر أفكار بالغة التخلف؛ والقصائد التي يعبر فيها عن الموقف السياسي مباشرة أكثر مما ينبغي. أتساءل أحيانا، ما الشعر في “لا تحلموا بعالم سعيد/ فخلف كل قيصر يموت قيصر جديد”، بعيدًا عن الوزن والقافية (وبالمناسبة هذان البيتان من أشهر أبيات أمل). والحديث عن أمل دنقل بالتفصيل يتطلب دراسة طويلة. فنيًّا يقف أمل بين صلاح عبد الصبور وأحمد عبد المعطي حجازي، ولم يتجاوز أيًّا منهما، وفكريًّا تجاوزه صلاح على الأقل بمسافة كبيرة.

- أنتَ الآن، بعد كل ما مررت به وما حققته، لو عاد بكَ الزمان إلى الوراء هل كنتَ ستتبنى نفس المواقف وبنفس تلك الحماسة أم كنت ستنتهج نهجاً مختلفاً يعبر بك إلى الضفة الأخرى من الشعر بأقلِ الخسائر الممكنة، التي فرضتها ضريبة العبور بجيوبٍ مثقوبةٍ وصدرٍ مكشوفٍ للريحِ؟

لو، أظن أنها “لو” التي تفتح باب الشيطان وتفتح أيضًا أبواب جهنم. لو عاد بي الزمن في نفس الظروف لفعلْتُ ما فعلْتُ بالضبط، لكن كل ما كنت أتمناه أن أتصرف مع الظروف الاجتماعية والاقتصادية الشخصية بشكل أكثر حكمة، لأكرس كل طاقتي للقضية، وبالمناسبة ليست هناك ضفة أخرى للشعر أو للأبداع عمومًا، السير مع قطيع “المبدعين” لا يمكن أن ينتج إبداعًا، ينتج نسخًا مكررة، والنسخ المكررة لا علاقة لها بالإبداع من قريب أو بعيد. ربما كنت أتمنى أيضًا أن تسمح الظروف بتحالفات مختلفة، وبالمناسبة كانت التحالفات في تلك الفترة بنت الظروف، كانت تحالفات ضرورة، تحالفات تم فيها التغاضي عن الكثير من الاختلافات لتتأسس جماعتان: جماعة إضاءة وجماعة أصوات. بدأت الانقسامات في إضاءة بسرعة، وانتهى تكتل جماعة أصوات بسرعة أيضًا.

- إنكَ تبحث عن الإبر لا أكوام القش. عن شظايا الحياة المحاصرة بعمقٍ في مصيدة الدماغ. “حكمة السيكوباتيين”. قلتَ، أنكَ شعرت هنا وكأنه يتحدث عنكَ. أما أنا عندما قرأتها شعرتُ أنه يتحدث عن الشعر، الذي وخز بإبره كل جزءٍ في جسدي، والتي كنتُ كلما تحسستُ موضعها، لا أجده، برغمِ أكوامِ القش المزدحمة بها روحي.

- لمن يكتبُ الشاعر؟ وهل هو الذي يصطاد الشعر أم الشعر هو الذي يصطاده؟

تحديدًا لمن يكتب الشاعر إن لم تفهمه الحبيبة، أو بالأحرى، إن لم يفهمه الأحبة؟ لمن يكتب إن لم يفهمه أبناء شعبه؟ على الشاعر أن يكتب ببساطة، بلغة أبناء جيله، لا بتلك اللغة التي نبتت في الصحراوات منذ مئات السنين. على الشاعر أن يتخلى عن تلك الخطابة السقيمة التي ورثناها، وعن تلك البلاغة المثيرة للاشمئزاز التي ارتبطت بالدنانير. ينبغي التخلي عن تلك الرطانة الجوفاء والحذلقة التي لا معنى لها. على الشاعر ببساطة أن يكون ابن جيله، وابن بلاده.

وربما أذكر هنا حكاية طريفة: وأنا أكتب أولى قصائدي، في الصف الثاني الإعدادي، عرضت قصيدة على زميلي، وكان رد فعله كيف يكون هذا شعرًا وهو يفهم كل الكلمات، وهو هنا، ومعه كل الحق، يقارن بالشعر الذي نعرفه، الشعر الذي ندرسه في المدرسة. ولم أكذب خبرًا اشتريت كراسة وبدأت أسجل فيها بعض الكلمات الصعبة لأستخدمها في القصائد، وكنت أرتبها طبقًا للحروف الأخيرة، حتى يسهل استخدامها في القوافي. كانت هذه الحكاية في بداية حياتي، لكن أظن أن بعض الشعراء هرموا وهم لا يزالون يفعلون ذلك، وإن كان يسجلون تلك الكلمات في ذاكرتهم وليس في كراريس.

الإجابة على الشق الثاني شائكة، من يصطاد الثاني في علاقات العشق، هل الطرف الأول أم الطرف الثاني. لا بد أن أحدهما يمارس الغواية فيصطاده الآخر. وقد يمارس الاثنان الغواية في الوقت نفسه ويصطاد كل منهما الآخر في الوقت نفسه. سنوات طويلة كنت أنتظر أن يصطادني الشعر، وكان يقسو أحيانًا ويهجرني أحيانًا أخرى، ربما كنت لا أمثل غواية كافية بالنسبة له، لكنني في السنوات الأخيرة قررت أن أكون مقدامًا، أن أمارس الغواية باستمرار، وأن أحاول اصطياده بكل الطرق، وبالتالي ربما كتبت في العقد الأخير أكثر مما كتبت في العقود الأربعة السابقة.

- قلتَ أنكَ لم تقم بالترشح لأي انتخابات في حياتكَ بما فيها انتخابات “اتحاد الكتاب”، وكذلك بالنسبة للجوائز فقد فعلتها وتقدمتَ لها مرةٍ واحدةٍ، بعد الكثير من التردد، ولم تحصل عليها، وقلتَ: إنني لا أصلح للجوائز؛ وبالطبع أنا متأكد منذ صباي من أنني لا أصلح للانتخابات مهما كان نوعها.

صحيح مازلتُ عند رأيي، لا أصلح للانتخابات ولا تصلح لي، ولا أصلح للجوائز ولا تصلح لي. ربما كانت الجوائز والانتخابات أبناء عمومة. لأن من يصلح للانتخابات يصلح للجوائز غالبا ومن يصلح للجوائز يصلح للانتخابات غالبًا. يمكن أن أقول باختصارٍ إن الانتخابات والجوائز لعبتان قذرتان غالبًا. الانتخابات لا يفوز بها الأجدر، والجوائز لا يفوز بها الأجدر. قلت ذات يوم أجرب حظي وتقدمت بكتاب بعنوان “البحث عن الوعي: مقاربة بيولوجية عصبية”، وهو كتاب يجمع بين الفلسفة وآخر تطورات علم الأعصاب بأسلوب سهل موجه للجمهور وليس للمتخصصين؛ وأراهن أن أحدًا في اللجنة قد قرأ الكتاب، لقد تم استبعاده من التصفيات الأولى، وفاز في ذلك العام الدكتور محمد عناني بمسرحية ثانوية من مسرحيات شكسبير ترجمت عدة مرات من قبل. لا أقول إنني أحق من محمد عناني بالجائزة، لكن كتاب البحث عن الوعي أجدر بها من تلك المسرحية، حتى وإن كانت لشكسبير. بعد ذلك كان لي الحظ في الاشتراك في التحكيم في ثلاث جوائز، وعرفت الدهاليز، وتأكدت أنني لا أصلح للجوائز. إنهما لعبتان قذرتان غالبًا.

- هل تظن أن هذه الامتيازات والاحتفاءات لها تأثير في مسيرة الكاتب الإبداعيّة ؟ وهل هي فعلاً تشكل إحباطا لدى البعض من أن الإبداع الحقيقي لا يُنظر إليه بحياديّة وتقييم حقيقي؟

أظن أن المبدع الحقيقي لا يتوقف كثيرًا عندها، ولا يكون لديه وقت كاف للانشغال بها والسعي إليها. المشكلة في الانشغال بها والسعي إليها. لكن إذا جاءت بدون ذلك فلا بأس إن كانت جائزة حسنة السمعة (لكن يبقى السؤال: هل هناك جائزة حسنة السمعة؟ حتى نوبل سيئة السمعة. وهي بالطبع قد تشكل إحباطًا، لكن لأولئك الذين يسعون إليها.

أظن أنه لا ينبغي الانشغال بها، أو بالأحرى ينبغي عدم الانشغال بها. على المبدع أن ينشغل بإبداعه، لا بالعائد أو المقابل.

- أنتَ لا تنسى أبدًا أنكَ شاعرٌ، تمارسُ الطب وأنتَ شاعرٌ، وحين تترجم تُعرف نفسكَ على أنكَ ” شاعرٌ يترجم ” بحثت عن دواوينكَ المنشورة، وجدت على موقع ويكبيديا ومواقع أخرى يذكرون أربعة دواوين فقط أخرها “للعبد ديار وراحلة” تم نشره 2001. وفي لقاء تلفزيوني معك قلتَ أن لكَ 10 دواوين وأنه عدد جيد يمكن أن يعبر عن تجربة حقيقية لشاعرٍ أكثر ما يجيده في الحياة هو كتابة الشعر.

- سيرتك الذاتية المنشورة على الإنترنت ينقصها 19سنة من الشعر؟ كيف؟ لماذا؟ وأين اختفى الشعر في ظل حفاوة المواقع بكتبك المترجمة؟

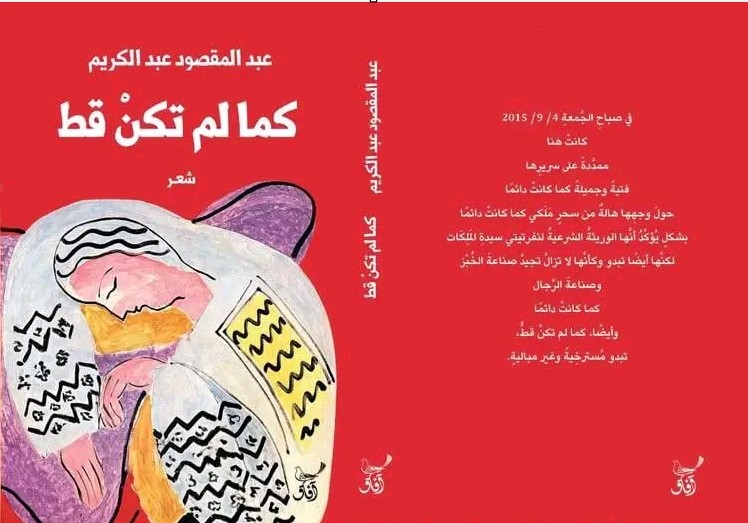

هناك أيضًا “يوميات العبد على حافة بئر الأميرة”، الهيئة المصرية العامة للكتاب (2013)، وديوان “نسخة زائفة”، المجلس الأعلى للثقافة (2016). وأربعة دواوين غير منشورة “عالم نثري حد الفوضى”، و”آخر أعراض إنسانيتي”، و”أيام 2014″، و” يهبط عليك ضيفًا ثقيلًا 2015″. وأظل أقول باستمرار إنني شاعر يترجم وإنني شاعر يمارس الطب ولا أنسى ذلك أبدًا. كان ولعي بالشعر وراء اختيار تخصصي في الطب، وكلما ترجمت جملة وخاصة إذا كانت في عمل أدبي أتذكر أنني شاعر. الشعر ببساطة هو ما يحركني في الحياة، وهو ما يمنحني الإحساس بها.

الشعر لم يختف، لكنه على ما يبدو صار سلعة راكدة حتى إن بعض المكتبات ترفض عرضه، والكثير من دور النشر ترفض نشره أو تنشره في أضيق الحدود. أما عن حفاوة المواقع بترجماتي، ربما يرجع ذلك إلى غزارتها وتنوعها وطبيعة الموضوعات التي أترجم فيها.

هناك أربعة دواوين قيد الطبع، ومن الصعب عليَّ أن أعرضها على دار نشر بدون أن تطلبها، في ظل الركود الذي أعرفه، لقد انقضى الزمن الذي يمكن أن أفعل فيه ذلك منذ عقود.

- من وجهة نظركَ ماهي المعايير التي يمكن أن تُصنف بها تجربة شاعر بأنها تجربة جيدة؟ هل كثرة عدد الدواوين أو صدور ما يسمى بالأعمال الشعرية الكاملة، تمنح للشاعر منزلة الفردوس الأعلى في جنة الشعر، وتمنحه الخلود الأدبي؟

لا هذا ولا ذاك. أقيم التجربة بالتفرد، تفرد الخبرة وتفرد الأسلوب، والموهبة، لا شيء آخر يمنح الشاعر مكانته، قل الإنتاج أو زاد. وبالمناسبة ديوان المتنبي من أصغر دواوين من يطلق عليهم “فحول الشّعر العربي”.

- قلت أنكَ بعد كل تلك السنوات عندما تفكر في الماضي وتبدأ بوضع سيناريوهات مختلفة لحياتك، وإنك من الممكن أن تبدأ رحلتك من الطفولة، مرة أخرى، بعقلية شيخ خبير.

- هل عقلية الشيخ الخبير ستجعلك تخرج نفسكَ من “الذين ينجزون اليوم عمل الغد”، أم سيكون اليوم لليوم، والغد للغد، وهناك مساحة للأمس أيضاً يجب أن يأخذ حقه كاملا منك بالتفكير ولو دقائق فيها؟

ربما تجعلني عقلية الشيخ الخبير أفكر في إخراج نفسي من تلك الدائرة الجهنمية التي تحسب الوقت بالثانية، وتجعلني أتدرب على التخلص من إدمان العمل وإدمان الالتزام في مجتمع يخلو قاموسه من كلمة الالتزام. لا أنسى يوما سألتني فيه فتاة أمريكية إن كنت مصريًّا وكانت تعرف أنني مصري، فسألتها عن السبب فقالت لأنك تأتي في موعدك بالضبط. أنا بالفعل في موعدي بالضبط في مجتمع يعرف المواعيد، إن عرفها، بالفصول أو السنين: “أشوفك في الصيف”، “نتقابل السنة الجية”… إلخ. لكنني أعرف أيضًا أن في المسألة قدرًا لا بأس به من الجينيات ومن الشخصية، والاثنان من الصعب التغلب عليهما.

الأمس يأخذ مساحته بالضرورة، لكنها مساحة تراجيدية غالبًا.

الترجمة،

“إنها كأنْ يفتح شخص ما فمه لتسمع صوت شخص آخر يصدر منه”

(آيريس مردوك، كاتبة وفيلسوفة أيرلندية)

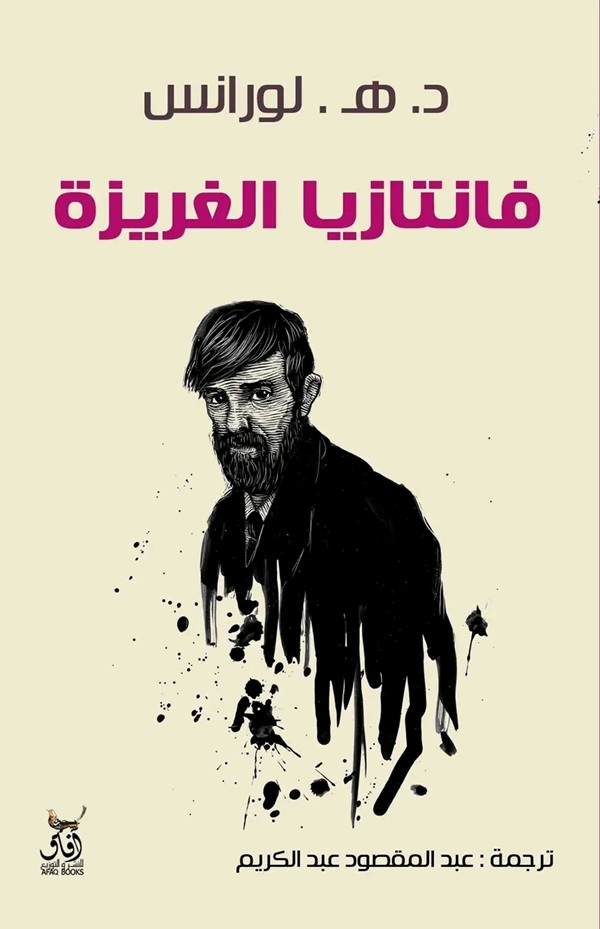

- أول ترجمة لك كانت في عام 1989 لكتاب فنتازيا الغريزة ” د. ه. لورانس ” والذي دفعك لترجمتها؛ إحساسك أن لورانس كتب هذا الكتاب لكي تترجمه.

- هل تؤمن أن الكتب كائن حي، وأنها هي من تختار مترجمها ؟ ولو حدث العكس واقتحم عالمها شخص لا تريده، فلن تعطيه سرها، وستخرج الترجمة مشوهة ومبتورة، وإلا فما الذي يجعل مترجم يتفوق على مترجم آخر في ترجمة نفس الكتاب، إلا أنه عرف السر وخبئه في صدره، والآخر كان مجرد ناقل لكلمات ميتة لا حياة فيها. هل تؤمن بذلك ؟

هناك كتب حية وكتب ميتة، ولا شأن لي بالكتب الميتة، سواء هنا أو في أي مكان آخر. لم أفكر في يوم من الأيام في أن أكون المترجم الذي صرْتُ إليه، لكنها الأيام. قبل ترجمة “فنتازيا الغريزة”، ويظهر العنوان بهذه الطريقة في الطبعة الأولى بناء على إصراري بأن كلمة “فنتازيا” ينبغي أن تكتب بهذه الصورة، لم أفكر قط في ترجمة كتاب، كنت أترجم بعض القصص القصيرة وبعض المقالات القصيرة، وكنت أحيانًا أعبث في صياغة ترجمات الآخرين، حين أرى ترجمة ركيكة لنص رائع. مرة أخرى، لكنها الأيام وقد لعبت لعبتها. وقعت عيني على نسخة لكتابين صغيرين من كتب د. ه. لورانس في مجلد واحد، الكتابان تأملات شاعر وروائي بارز في التخوم بين الأدب والتحليل النفسي، تأملات في اللاشعور الإنساني، الكتاب الذي ترجمته بعنوان “فنتازيا الغريزة” وكتاب آخر أصغر منه. قلت لنفسي إن المتخصصين في علم النفس سوف لن ينظروا إلى هذه التأملات باهتمام، والمشتغلين بالأدب سوف يرتبكون أمام الكثير من المصطلحات الطبية التي يستخدمها لورانس، وقلت لنفسي إنه كتب كتبه لورانس لتترجمه أيها الشاعر الذي يشتغل بالطب النفسي، وقد كان. استغرقت الترجمة عاما كاملًا، لغة لورانس صعبة وخاصة بالنسبة لمترجم يخطو خطواته الأولى، والإمكانيات ضئيلة في زمن لم تكن تكنولوجيا الكمبيوترات والإنترنت قد وصلت إلينا. أذكر أنني كتبت الترجمة أربع مرات بالقلم الرصاص في ورق فولسكاب مسطر.

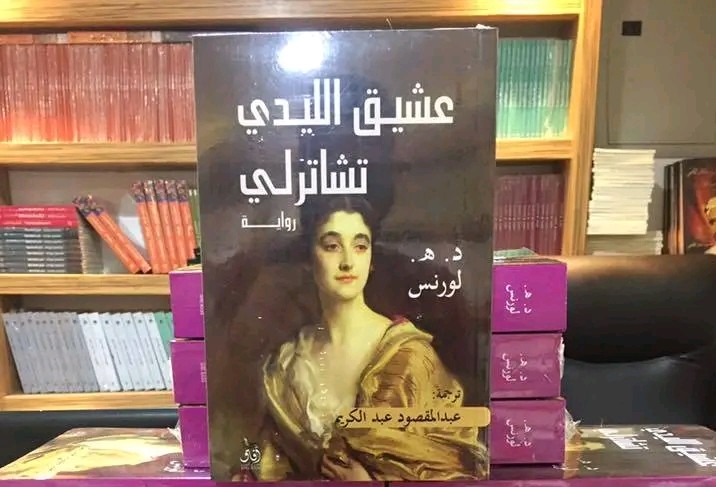

تكرر الأمر مرة أخرى، ومع لورانس، وكان هذه المرة مع روايته “عشيق الليدي تشاترلي”، لكن القصة مختلفة تمامًا. حين حصلت على النسخة الإنجليزية الكاملة وقارنتها بالترجمة التي صدرت عن دار الهلال، عرفت أنني أمام عملين مختلفين، وظل حلم ترجمة الكتاب يراودني، لكن الظروف كانت قد تغيرت والعمل كبير ولابد من الاتفاق مع ناشر قبل البدء في الترجمة، ولابد أن يتسم هذا الناشر بقدر كاف من الشجاعة، وهو ما توفر مع دار آفاق بالقاهرة لأترجم الرواية وتصدر منذ ثلاث سنوات.

الحكايات كثيرة، لكن لابد من نهاية. أكتفي إذن بهذين المثالين.

- بمناسبة ذكرك لرواية “عشيق الليدي تشاترلى” التي تعد أشهر رواية جنسية في تاريخ الأدب الإنجليزي، وتم تحريفها على مدار 89 عاما، وقد صدرت نسختها الكاملة سنة 1959 في نيويورك، وفى لندن عام 1960. لن أتحدث عن الخيانة التي تعرضت لها حين تم ترجمتها إلى العربية، سواء بحذف أجزاء منها واختصارها أو تحريف الكلام عن معناه الحقيقي -ربما رغبة المترجمين في ترجمة مثالية ومهذبة لا تخدش حياء القارئ وتصدر فقط ما يريد المترجم أن يصل له، في الحقيقة هي خيانات مركبة، خيانة للمؤلف وخيانة للعمل نفسه وخيانة للقارئ الذي يستغبونه ويكذبون عليه- وهو ما أثبته بالفعل حين قمت أنت بترجمتها كاملة إلى العربية واتضح حجم الخيانة والتشويه الذي حدث فيها. عندي أسئلة كثيرة بخصوص هذه الرواية وأريد أن تحدثني بصفتك طبيبًا نفسيًّا، وبصفتك شاعرًا أولاً وأخيراً،،،

- هل تتفق مع ما جاء في مقدمة الرواية التي كتبها لورانس بنفسه ليوضح للقارئ “تيمة الجنس” في الرواية والهدف منها بقوله: أن الفكر والفعل شيئان مختلفان للوعي، لأنهما حياتان منفصلتان. عندما نفكر لا نفعل، وعندما نفعل لا نفكر. ويكون الانسان تعيسًا إذا كان هناك انفصال بين عقله وجسده.

أتفق معه تمامًا، وأظن أنه كان لديه مشاكله الخاصة، وأظن أيضًا أن كتاب “فنتازيا الغريزة” يلقي الضوء بشكل كبير على أفكاره بهذا الشأن، وأنا شخصيًّا أعتبر الكتاب مفتاحًا ضروريا لفهم بقية أعمال لورانس وخاصة “أبناء وعشاق”.

سؤالي للشاعر:

- هل استخدام مفردات صريحة تعبر عن الجنس، وكتابة الأسماء التي تدل على الأعضاء الجنسية والفعل الجنسي في العمل الأدبي شيء مقبول بالنسبة لك وخاصة اذا كان يخدم العمل الأدبي ؟

أعتقد أن المشكلة تتمثل في الدلالة، في العلاقة بين المفردة والدلالة التي يريد الشاعر أو الكاتب توصيلها إلى القارئ. مسألة تحريم مفردات معينة بعد شيوعها ثم استخدام مفردات جديدة للتعبير عما كانت تعبر عنه المفردات القديمة أمر يحدث في كل اللغات تقريبًا. وإذا أضفنا إلى ذلك أنني لا أؤمن بوجود مترادفات في اللغة، يكون استخدام بعض المفردات ضروريا، والسؤال الذي ينبغي طرحه: هل عبرت المفردة عن الدلالة التي يسعى إليها الكاتب أم لا؟ وليس إن كانت المفردة قبيحة أم لا؟ وأظن أن هذا ينبغي تطبيقه على كل المفردات سواء كانت مستهجنة اجتماعية أم لا. كانت واحدة من مشاكل الرواية بالنسبة للرقيب استخدام كلمة cunt، وهي كلمة تعتبرها معظم المعاجم الإنجليزية مستهجنة.

- هل كتبت قصائد إيروتيكية ضمن أعمالك الشعرية ؟

لا أظن أنني كتبت قصائد إيروتيكية بالمعنى المقصود من المصطلح، لكن من المؤكد أنني استخدمت كثيرًا من الألفاظ والصور التي يعتبرها المجتمع المحافظ مستهجنة أو غير مناسبة.

- ما هي الحدود التي تفصل بين الشّعر الايروتيك بمعناه الانساني السامي، والإباحية الجنسية الفجة التي يتعمد البعض اقحامها في النص الشعري؟

إنه حد سميك، يشبه الحد بين رقصة العاهرة ورقصة الباليه، الأولى تلعب على الشهوات بشكل حيواني، والثانية تسمو بالنفس حتى لو بدت شبه عارية؛ أولئك الذين يتعمدون إقحام مثل هذه المشاهد في أعمالهم يشبهون رقصة العاهرة.

سؤالي للطبيب النفسي:

- هل تتفق مع رأي وفكر لورانس في هذه الرواية، من محاولة تبرير فعل الخيانة بحجة أن لا دخل للإنسان في الفعل نفسه ، هي تأتي بشكل عفوي، تلبي مطالبه الجنسية التي يُحرم منها، وأنه يتبع فقط غرائزه الطبيعية، ويطالب بحقه في كسر القيود الظالمة التي فرضت عليه؟

الأحداث هي ما يبرر الفعل، كل الأحداث التي تسبق فعل الخيانة بمثابة إعداد للمسرح لنتفهم الأمر، لنتعاطف بشدة مع ليدي تشاترلي، والمطالب والاحتياجات الجنسية ليست مستهجنة في ذاتها، إنها عنصر ضروري في الحياة، إنها الوجود ذاته إذا شئنا أن نلجأ إلى البيولوجي. ليدي تشاترلي في الرواية ليست امرأة مستهترة أو داعرة. إنها امرأة تعاني من الحرمان وتسنح لها الفرصة لتلبية رغباتها الجنسية، وتكون هذه التلبية مرتبطة بالحب والإنجاب، في علاقة أحادية في النهاية: الزوج عاجز جنسيا تمامًا والعشيق يتمتع بقوة جنسية والمرأة تعشق وتلبي احتياجاتها مع العشيق، وقد جاءت العلاقة بشكل عفوي تمامًا لتبعث في ليدي تشاترلي الحياة بعد أن ذبلت، وأظن أن وصف حالتها قبل هذه العلاقة تمهيد أيضًا لهذه العلاقة بحيث لا نستهجنها، بل بالعكس ربما نتعاطف معها ونعيش معها بعثها الخاص، ونبتهج لها، مثلما حزننا من الحالة التي وصلت إليها قبل العلاقة. ولا ينبغي أن ننسى الإنجاب.

- هل للمرأة الحق في الحديث عن الجنس أو التفكير فيه أو المطالبة بحقها فيه دون أن يُعد هذا تجاوزًا منها أو قلة تربية؟ وهل هذا يعد حقاً “إنسانيًّا، بيولوجيًا، دينيًا، ثقافيًا” من الأساس تتساوي فيه مع الرجل؟

إن الجنس فعل ثنائي، فعل بين امرأة ورجل عادة، على ما يفترض. ويفترض أن يكون الطرفان متساويين فيه وإلا كان أي شيء آخر. في الجنس يجوز للمرأة ما يجوز للرجل، على الرغم من أنوف كل المجتمعات المتخلفة. الجنس فعل بيولوجي من طراز رفيع، وحين يرتبط بالحب يكون فعلًا إنسانيًّا بامتياز. ينبغي أن نتذكر دائمًا أن الإنسان طرد من الجنة ليعمر الأرض، بعد أن تحركت فيه الرغبة، ويفترض أنه نزل إلى الأرض ليمارس الحب. وهذا ما يقال في النص التالي (20/ 4 / 2013):

أسطورة

ذات يومٍ تستيقظ حواءُ وقد استبدَّ بها الضَّجَر، ترى ثديين ناضجين في الصَّدْر وقلبًا طازجًا بين الضلوع. بيدين ترتجفان عشقًا تقطف حواء تفاحةً، بشبقٍ تلتهم النصف وبشبق، أيضًا، تعصر ما تبقى في حلق آدم، وكان آدم لا يزال صبيًّا صغيرًا يلهو في بساتين أبيه، وفجأةً تتحرك المياه الراكدة.

المياه الراكدة

تحركها المرأة دائمًا

لا الرجل.

* * *

ذاتَ يومٍ، وقد نضج القلب تمامًا، استبدَّ بحواء الشوقُ، الشوق لا الشيطان، فما كان للشيطان أن يتسلل إلى جنة الرب بعد كل ما كان منه في تلك الحكاية الشهيرة.

* * *

ذات يوم تفضل حواءُ الحياةَ على الأرض بقلْبٍ نابضٍ على الحياةِ بقلب ميت في السماء، ولم يكنْ آدمُ إلا تابعًا مطيعًا، وربَّما كان على يقينٍ من شيء لم تَبُحْ به الكُتُب.

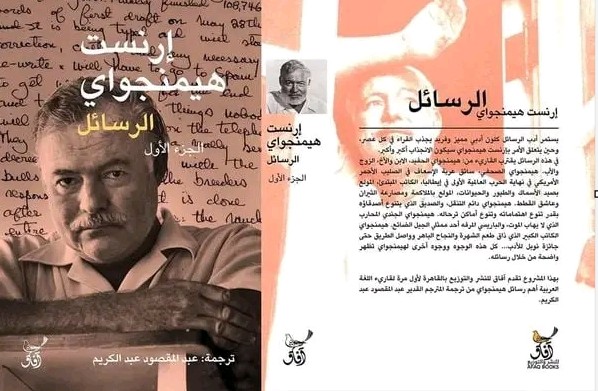

- لقد تفرغت لمدة عام ونصف لترجمة رسائل الكاتب الشهير إرنست هيمنجواي، وفي اليوم الذي كان يفترض أن تنتهي فيه من الترجمة؛ شعرت بتراخ غريب، وكأنك لا تريد أن تفارق الكتاب أو يعز عليك فراق كاتبه. لا أدري ربما كان الطرف الآخر-هيمنجواي- هو من يعز عليه فراقك فليس بالسهل على شخص في العالم الأخر أن يجد من يمد إليه يده ويعيد إليه الحياة من جديد. على مدار 14شهرًا هيمنجواي كان يستأنس بك. وهو من كان يتمسك بقبضة يدك حين أحس بقرب انفلاتها.

أوه، يا لها من ذكريات! الحكاية طويلة ومفعمة بالمشاعر. تبدأ الحكاية وأنا ألتقي الصديقة العزيزة سوسن بشير في مكتبة آفاق في وجود الأستاذ العزيز مصطفي الشيخ، وكانت تحمل مجلدًا ضخمًا وعرفت أنه سبب المقابلة، كانت سوسن تحمل في الحقيقة كنزًا، وكانت تخشى حتى أن يكتشف هذا الكنز شخص آخر قبل أن أترجمه، حتى أنها وضعت النسخة في حقيبة خاصة حتى يختبئ فيها هذا الكنز. بدأ الحديث بالكلام عن ترجمة بعض الرسائل، ولما قد الاختيار لابد أن يتم طبقًا لمنهج معين، فقد ارتأينا أن يكون الاختيار زمنيًّا، أي أن أترجم ثلث الرسائل، وهي مرتبة ترتيبًا زمنيًّا، وبعد ذلك نرى ماذا يمكن أن نفعل، لكن الأمر تغير بسرعة بمجرد البدء في الترجمة وشعرت بضرورة ترجمة الرسائل كلها، واتفقنا على أن تصدر تباعًا في ثلاثة مجلدات، ليتطور الأمر بسرعة لتصدر الرسائل كلها في مجلدين في وقت واحد.

صحبة إرنست هيمنجواي لا يعلى عليها، إنه رجل محب للحياة بكل معنى الكلمة، رجل يعرف الحب والعشق، يمارس الملاكمة والصيد، ويعشق السفر، رجل شارك في معظم الحروب الكبرى التي نشبت في أيامه، بداية من الحرب العالمية الأولى وهو لا يزال صبيًّا صغيرًا مرورًا بالحرب الإسبانية وانتهاء بالحرب العالمية الثانية. إنه رجل حي طيب العشرة يتمتع بقدر كبير من الخبرة. استمتعت حقًّا بصحبته، وإلا ما استطعت أن أترجم كل هذا المجلد (حوالي نصف مليون كلمة)، وكان الأمر يبدو في البداية وكأنني أتعلم لغة جديدة. استمتعت بصحبته وآمل ألا أكون قد أزعجته، لم أتوقف عن طرح الأسئلة، ولم يخذلني على الرغم من كل مشاغله.

يا لها من أيام. أتمنى أن أرافقه مرة أخرى، ولو لبضعة أسابيع.

إلى اللقاء أيها الصديق العزيز.

إلى اللقاء إرنست.

– ما الأثر الذي تركه هيمنجواي في روحك ؟ وإلى أي مدى يتعلق المترجم بالشخصية التي يترجمها؟ وهل عليه أن يحبها حتى ينقلها بأمانة وبشكل تام للقارئ؟

تعرفْتُ على هيمنجواي، في الرسائل، وقد تجاوزْتُ الستين، وكان هيمنجواي لا يزال صبيًّا صغيرًا في الثامنة عشرة من عمره، وافترقنا وهو في الثانية والستين وكنت أنا قد تجاوزْتُ الثالثة والستين. ربما لو قابلته في صباي أو في بداية شبابي لأثر في بعمق كما فعل فنسنت فان جوخ ورسول حمزاتوف ورامبو وبودلير. لقد أحببته واستمتعت بصحبته واستفدْتُ منه كثيرًا لكن روحي كانت في مرحلة من الصعب التأثير فيها بعمق، إنها الشيخوخة.

أحببت المؤلفين الذين ترجمت لهم، وخاصة في الأعمال الأدبية (تكون الشخصية شبه مختفية في الأعمال ذات الصبغة العلمية)، وانتقلْتُ معهم إلى مواطنهم وعصورهم، وبدون ذلك يصعب علي أن أترجم. لا أنسى الفترة التي قضيتها في صحراوات الجزيرة العربية قبل الهجرة وبعدها بقليل وأنا أترجم “تاريخ الأدب العربي حتى نهاية العصر الأموي”. ولا أنسى الوقت الذي قضيته في أوروبا مع فلاسفة التنوير في القرن الثامن عشر وأنا أترجم كتاب بيتر جاي “التنوير: تفسير”. من الصعب أن يترجم المرء لمبدع بدون أن تنشأ بين المؤلف والمترجم علاقة صداقة على الأقل إن لم تنشأ بينهما علاقة عشق.

- رسائل هيمنجواي 6000رسالة تم اختيار 581 رسالة تغطي ما بين عام 1917 إلى 1961 أي قبل انتحاره بأسبوعين. لقد قلت أن ما يميز أدب الرسائل نقل الحدث كما هو، وأن هذه الرسائل ذاكرة حية، تعكس حياة هيمنجواي كاملة.

بداية الاختيار ليس لي بل لمحرر النسخة الإنجليزية التي ترجمت عنها. الرسائل الكاملة من المخطط أن يكتمل إصدارها في منتصف القرن في سبعة عشر مجلدًا. وهي تغطي الفترة من بلوغه الثامنة عشرة حتى وفاته. نعم أدب الرسائل سيرة ذاتية حية، يختلف تمامًا عن تلك السير الذاتية التي يكتبها الكاتب من ذاكرته قرب نهاية العمر بعد أن تكون الذاكرة قد لعبت لعبتها الماكرة من حذف وحشو وتنقيح. الرسائل حية وأكثر مصداقية، وخاصة حين يوصي صاحبها بعدم نشرها، وهو ما حدث في حالة هيمنجواي. هذه الرسائل تعكس حياة هيمنجواي يومًا بيوم وخاصة أن كتابة الرسائل كانت نشاطًا يوميًّا، يستريح به من كتابة الأعمال الكبرى أو يستعد به لكتابتها. ستة آلاف رسالة عدد ضخم جدًّا.

– لماذا تم اختيار هذا العدد بالتحديد وفي تلك الفترة بالذات ؟ وهل 600 رسالة تقريبا تستطيع أن تغطي حياة هيمنجواي كاملة؟

كما سبق أن قلت كان الاختيار لمحرر النسخة الإنجليزية، والرسائل تغطي باستفاضة حياة هيمنجواي من الثامنة عشرة حتى قبل وفاته بأسبوعين. حياته في موطنه وفي إيطاليا ثم سنوات باريس، ثم إسبانيا، ثم الحياة في كوبا. نعرف فيها بالتفصيل علاقاته المهمة، وكيف كان يفكر ويكتب وينقح ونعرف حتى عدد الكلمات التي كان يكتبها في بعض الأيام، ونذهب معه في رحلات الصيد، في الأنهار والبحار، وفي غابات أفريقيا، ونعيش معه وهو يحارب… إلخ. أوه، يبدو وكأنني كنت على وشك أن أنسى مصارعة الثيران، التي كان هيمنجواي يعشقها.

- لو توقفنا عند ترجمتك ل ” ج. م. كوتسي ” لقد ترجمت له أربعة أعمال رواية “طفولة جيسوس”، “الرجل البطيء” ، “إليزابيث كستلو”، “العار”، وقد صدرت كلها عن سلسلة الجوائز للهيئة المصرية العامة للكتاب.

- ما الذي يدفعك لترجمة أكثر من عمل لنفس الكاتب ؟ وهل صدورها جميعا من جانب الهيئة العامة للكتاب كان له دور عملية الاختيار؟

إذا أردنا إجابة مختصرة تمامًا يمكن أن أقول “إنه التآلف الروحي”، نوع من الكيمياء، وهو ما شعرت به تمامًا مع كوتسي وأنا أترجم رواية “الرجل البطيء”، أول عمل ترجمته له، وكان العمل من اقتراح المسئولة عن تحرير السلسلة في ذلك الوقت، الصديقة سهير المصادفة، ويبدو أنها أدركت هذا النوع من التآلف الروحي بيني وبين كوتسي (وهو النطق الصحيح للاسم) حين قرأت الترجمة، فكلفتني بترجمة “العار” و”إليزابيث كستلو”، وكان من المفترض أن أترجم “يوميات عام سيئ”، لكنني لم أترجمها لسوء تفاهم حدث بيننا في ذلك الوقت، ليس هنا مجال الخوض فيه. ومؤخرًا ترجمت “طفولة جيسوس”، أو “طفولة يسوع” كما ينبغي أن تكون الترجمة لولا خوف القائمين على العمل في هيئة الكتاب، وهو خوف لا أراه مبررًا. وكنت أنوي ترجمة “يسوع في المدرسة”، لكن لم يكن هناك ترحيب من الهيئة، برغم أن العمل بمثابة تكملة لرواية “طفولة جيسوس”.

“أكتب كما أتكلم

وأتكلم كما علمتني أمي

متجردًا من الأكاذيب المدرسية

التي حشرها المدرسون في رأسي

ليصنعوا مني مواطنًا صالحًا”.

عبد المقصود عبد الكريم

- نعود إلى الشعر،،

لماذا يتكلم الشاعر بطريقةٍ ويكتبَ بأخرى؟ هذا التساؤل جاء في قصيدة لك وكانت إجاباتك: ” لابد أنها عاهة قديمة ” جعلتني أتذكر نفسي عندما كان يُعلق أحدهم على قصيدة لي بكلماتٍ غامضة لا أفهمها، فأقول في نفسي ” ما تعيش عيشة أهلك هو أنت بتتكلم كده مع الناس”

- لماذا يلجأ الشاعر إلى الغموض في قصائده وخلق صور معقدة تحتاج من القارئ عصر ذهنه وتفكيره لفهمها، في حين أن هناك صور بسيطة تحمل ايحاءات ودلالات كثيرة أفضل منها بكثير، هل هو نوع من الفزلكة الشعريّة ، أم عدم القدرة على خلق صور بسيطة ومبتكرة؟ أم أن تأثير الشّعر العمودي مازال يضرب في الدماغ ؟ أم ماذا؟

أكرر “لابد أنها عاهة قديمة”، الأفضل دائمًا استخدام أبسط لغة يمكن أن تخدم الدلالة التي يسعى إليها الشاعر. أن يشق الشاعر طريقه ببساطة. أتذكر الآن بيت بابلو نيرودا “أحبك لأني أحبك”، هل هناك تعبير أبسط؟ لا أظن. أظن أن كل هذه العوامل التي ذكرْتِها يمكن أن تساهم في الأمر. عجز المخيلة الشعرية، والوقوع تحت سطوة نماذج معينة من التراث، والتعليم (وما أدراك ما التعليم).

- ذهب بودلير إلى اعتبار أن الشعر تجاوزاً للواقع العيني، فهو ليس حقيقة كاملة، هو ضمن عالم مغاير وأخروي. وكذلك جاستون باشلار في كتابه “جماليات المكان” يقول إن هناك ما يسمى “بروح الوجود الناطقة” في عالم الما وراء، ذلك العالم السري الذي يكشف للذات الشاعرة العتبة السرية، للعالم الخفي الذي يحتوي أسرار الخلود، وظيفته الدفع بالذات إلى التحرر من عوائق التبعية السلطوية للمكان، وجعل الشعر بطاقته التخيلية ذاتا حوارية ناطقة.

مما يعني أن الأفكار التي تُبنى عليها قصيدة واعية، هي التي تعد شكلا من أشكال العمل التخيلي، تتجاوز حدود الواقعية، وتخترق العالم المرئي وكل المعارف المُقولبة والجاهزة، لأن الهدف هنا تحقيق لذة شعوريّة للشاعر بطرق غير اعتيادية وبشكل متكرر ومستمر “قصيدة تلو قصيدة”.

- هل تتفق مع، أن الشّعر هو عملية خلق من عدم، عدم مُنحجب عن الشاعر حتى يتم استدعاؤه من جانبه فينتقل من الوجود المخزون إلى الوجود المرئي؟ أم أن هذا كله محض فلسفة، وأن هناك ما يسمى بالقصيدة “العملية” -تلك التسمية التي أطلقتها في إحدى قصائد- قصيدة تصلح للحياة، تسطيع من فرط واقعيتها أن تلمسها؟

أحاول الإجابة ببساطة ووضوح. يبدو لي بداية، حتى لا أنسى، أن معظم الآراء الواردة في هذا السؤال محض فلسفة، مع العلم بأنني أحب بودلير وأقدر باشلار، وهو رجل علم في المقام الأول. إن الشعر عملية خلق، أفضِّل أن تكون عملية خلق على غير مثال، بمعنى أن تكون عملية خلقٍ وبدءٍ، لكن لا أظن أن شيئًا يخلق من العدم. حتى الرب نفسه، كما تقول الكتب المقدسة، لم يخلق الإنسان من عدم. والعلم، نعم العلم مع أني لا أصدق الكثير مما يقوله العلم ومما يقال باسمه، يقول لنا لا شيء يخلق من العدم. القصيدة العملية حلم شعري، حلم بألا تكون المفردة في الشعر مجرد إشارة أو تعبير عن شيء ما بل أن تكون الشيء نفسه. إنها حلم شعري قد لا يتحقق أبدًا. لكن القصيدة عالم قائم بذاته، ربما تتماس مع قصائد أخرى، ربما تتماس مع الواقع، لكن ينبغي أن تبقى عالمًا مستقلًّا قائمًا بذاته.

……………………………………………

- نشر الحوار في العدد 23 نوفمبر 2020- مجلة ميريت الثقافية.