د. شهيرة لاشين

منذ أن تقوّضت مركزية المؤلف بوصفه المرجع الحصري للمعنى، كما طرح رولان بارت في مقالته التأسيسية “موت المؤلف” (1967) ، دخلت النظرية الأدبية مرحلة تعيد فيها تعريف العلاقة بين النص والقارئ والمعنى. لم يعد النص يُفكّ من خلال نوايا الكاتب أو خلفيته، ولكنه يُقرأ بوصفه فضاءً تأويليًا مفتوحًا، يُعاد إنتاجه مع كل قراءة. ومن هذا المنظور، لم تعد العلامة مجرد وسيلة تعبير، وإنما صارت حاملًا لأثر السلطة والتاريخ واللغة واللاوعي الجمعي.

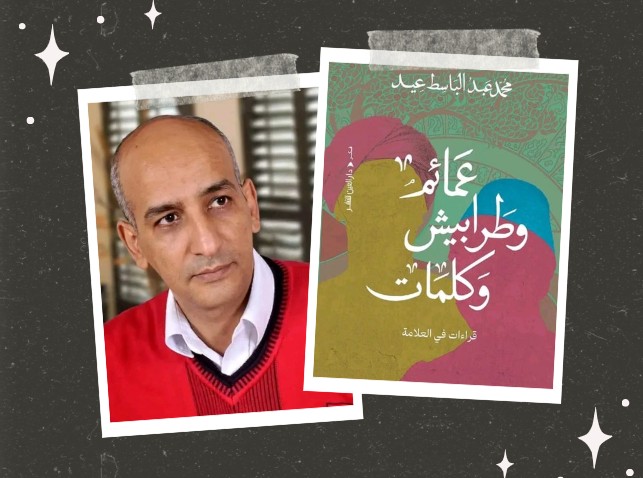

يأتي كتاب “عمائم وطرابيش وكلمات “لمحمد عبدالباسط عيد في قلب هذه الحساسية النقدية الحديثة. إنه عمل ذكي يقوم على تفكيك الظواهر النصّية أو الخطابات السائدة، ويتقدم خطوة أبعد لينفتح على مساءلة المنظومات التي تنتج الفهم، وتُشرعن السلطة من خلال اللغة. ويمتاز الكتاب بلغة واضحة وأسلوب سلس، يجمع بين العمق النظري والطرح القريب من القارئ العام، دون الوقوع في المباشرة أو التبسيط المخل. إنه كتاب لا يدّعي الأكاديمية، لكنه لا يتخلى عن التحليل الرصين، الذي يقدمه في صورة تأملات فكرية يمكنها أن تثير التساؤل وتحفّز إعادة النظر في ما نظنه بديهيًا.

يضعنا الناقد من البداية، وعبر المدخل التأسيس للكتاب أمام فكرته بوضوح وبشكلٍ مباشر، وهي أننا نعيش في كونٍ من العلامات؛ العلامات التي نُنتجها لنتعرّف على العالم من حولنا، ونُنتجها ليصبح العالم موضوعًا للفهم والتشكيل، ونُنتجها لنصنع ثقافة نؤثّر من خلالها في الآخرين.

العلامات عند محمد عبد الباسط تُشبه البشر في الخصائص والتكوين؛ فلكل إنسان وجودٌ مستقل وذاتٌ متميّزة عن غيرها، وله أيضًا وجودٌ اجتماعيّ متعدد المستويات. والكتاب بذلك يفتح على فرضية وجودية ومعرفية أساسية، هي أن الإنسان لا يُعرَّف إلا من خلال تداخله مع الآخرين، ولا وجود له إلا بوصفه ناتجًا عن دوائر متشابكة من الانتماء والتفاعل (الأسرة، الأصدقاء، الثقافة، اللغة، إلخ). ومن هنا، تنبع الفكرة الأهم: أن كل اسم، وكل هوية، وكل علامة، لا تملك دلالتها الخاصة بمعزل عن محيطها؛ بمعنى أن كل دالّ ندركه في ذاته أولًا، وندركه ضمن حقله اللغوي الذي ينتمي إليه ثانيًا، وضمن الحقل الذي يختلف عنه أو يتعارض معه ثالثًا.

لا ينشغل الناقد هنا بإقامة البراهين على صحة منهج أو جدوى نظرية، بل يغامر في اتجاه آخر وهو محاولة فهم العلامات التي تتسلل إلى حياتنا اليومية وتشكّل وعينا وسلوكنا دون أن ننتبه إليها. هذه العلامات، سواء كانت لغوية أو بصرية، تكتنز داخلها دلالات حضارية وتاريخية، تسهم في رسم ملامح واقعنا الثقافي المعاصر.

ينسجم هذا الفهم مع رؤية جاك دريدا حول التفكيك بوصفه استراتيجية مستمرة، لا تهدف إلى هدم المعنى بقدر ما تدفع نحو إنتاجه على نحو متجدد، دون توقف عند تفسير نهائي. ومن هنا، يُفهم السعي الذي يقدّمه محمد عبد الباسط في كتابه على أنه محاولة لتجاوز القراءة المباشرة للخطاب إلى تحليل البنية العميقة للعلامة، بما تحمله من ذاكرة وسياق وتاريخ.

في هذا السياق، تتقدّم فكرة “إقصاء المؤلف” التي نظّر لها رولان بارت، باعتبارها لحظة ولادة للقارئ، الذي يتحوّل إلى شريك في إنتاج المعنى. فالنص، وفق هذا التصوّر، لا يكتمل في لحظة الكتابة، وإنما يتجدّد مع كل وعي جديد، ومع كل قراءة تعبّر عن ثقافة مختلفة. وهنا، تتبدّى القراءة بوصفها فعلًا خلاقًا، تتجاوز الاستهلاك إلى المساهمة الفعّالة في بناء الدلالة.

ينطلق الناقد من هذه الفرضيات ليؤسس قراءته للنصوص، كعلامات متحركة تخضع للتأويل، وتقاوم الثبات. فكل كلمة تسكنها ذاكرة نصوص أخرى، وتتماهى مع أرشيف من الكلمات القديمة، والتأويلات الممكنة، والقرّاء الذين يأتون إليها من عوالم شتّى. فلا يمكن فصل الكلمة عن سياقها الثقافي، ولا عن الشفرة التي تحكم استقبالها، ولا عن المتلقي الذي يصوغ معناها بوعيه، وموقعه الاجتماعي.

وبذلك، يحاول الكتاب قراءة العلامات باعتبارها نصوصًا، من خلال “تقشير” طبقات الدلالة الكثيفة، والنظر في عالمها الواسع: المنسجم أحيانًا، والمتناقض في أحيانٍ أخرى. ومن هذه الزاوية، يضع الناقد نفسه في حوارٍ مع تيارات ما بعد البنيوية، لكنه، في القراءات التي يقدّمها، يطمح إلى أن يتقدّم خطوةً على دريدا؛ بالكشف عن حِيَل العلامات، وقدرتها على الفعل والتأثير، دون أن يغفل في الوقت ذاته إمكانية مساءلتها، ومواجهة إكراهاتها، وكشف ألاعيبها الكامنة.

ينقسم الكتاب إلى فصلين؛ أولهما بعنوان “تقشير الكلام”، ويتناول كلمات ومفاهيم شائعة مثل: الزينة، ذاكرة الشهوة، الأصول، العين، الرقبة، أسماء وألقاب، مقامات الكلام، البلاغة البيضاء، وغيرها؛ كاشفًا عن أبعادها الرمزية والسياسية والاجتماعية.

حين يختار ناقدٌ أن يُقشّر الكلام في محاولة منه لتعرية طبقات الدلالة، فإن ذلك يتم وفق خطواتٍ محددة ومنظمة، رغم إيضاحه منذ البداية أنه لا يتعمد السير على منهج نقدي أو تحليلي بعينه. مع ذلك، فإن طبيعته كناقد فعلت ذلك ضمنًا؛ حيث تبدأ هذه العملية بتتبّع العلامة في سياقها الاجتماعي، وضمن استخداماتها اليومية، وإعادة تدويرها الحياتي، ثم الانتقال إلى تقشير المعاني التي تحملها في القرآن والتراث، قبل تتبّع تجلياتها في الفنون، من الشعر إلى الموسيقى، ومن النحت إلى العمارة، وانتهاءً بتأثيرها في تفاصيل الحياة عمومًا.

ولا يفوتنا القول إن هذا التقشير الذي أُنجز ببراعة، انطوى على تمريرات خفية لرؤى فلسفية يتبنّاها هو، وتكشف عن حساسيته في النظر إلى العالم وقضاياه، وتضفي على العمل بُعدًا تأمليًّا يتجاوز حدود التحليل اللغوي أو الثقافي. كما كان شغفه بالشعر حاضرًا في معظم العلامات، باعتباره مرآةً مكثفة للتجربة الإنسانية.

تبدو العلامة هنا محمّلة بطبقات من المعنى، لا تستقر على دلالة واحدة، ولا تنشد يقينًا نهائيًّا. غير أن الناقد في موضع آخر، يجعل من فعل المحو ذاته، سواء عبر حذف الرسائل أو بالصمت المتعمَّد؛ تجربة بلاغية وجمالية. وهذا ما يجعل نصَّه قريبًا من الانشغال التفكيكي الذي صاغه جاك دريدا؛ ففي أحد المقاطع الذي كُتب بنفس شعري خالص، وقد توقّف فيه عند دلالة الرسائل المحذوفة على تطبيق “الواتساب”، حيث تصبح العلامة الغائبة-الرسالة المحذوفة- أكثر حضورًا من الرسالة المكتوبة ذاتها.

في هذا الجزء يستدعي النص مفهوم “الاختلاف” لـ دريدا، إذ تستمد العلامة معناها مما فُقد أوغاب. فالكلمات المحذوفة هنا تُنتج شحنة من المعنى المؤجَّل، تولّد شعورًا بالفراغ المملوء بالاحتمال، وتجعل القارئ شريكًا في إعادة ملء الصمت بالتأويل. سأذكر ما كتبه محمد عبد الباسط في هذا الجزء: “نظرتُ مجددًا إلى رسالتك المحذوفة، وحاولت قراءة ما تحتها من كلمات، على طريقة فيلسوف التفكيك دريدا، فهذا الرجل مُلهم، وأظنّه تلقى رسالة محذوفة على الواتس ذات صباحٍ قارس مثل هذا، فتمنّى لو أن حبيبته، التي ترسل شعرها بطريقة ما بعد حداثية، كتبت له قائلة: وحشتني”.

هذه العبارة تُجسّد جوهر التفكيك؛ حيث الصمت تمثيلًا آخر للمعنى. إن “التكتم” عند دريدا ليس نقيض الكلام، بل طيفه الآخر. وهذا ما يُحيله محمد عبد الباسط إلى تجربة وجودية تتقاطع فيها اللغة مع الحب والفقد، ليصبح “المحو” شكلًا من أشكال الحضور، و”الحذف” أداة دلالية بامتياز.

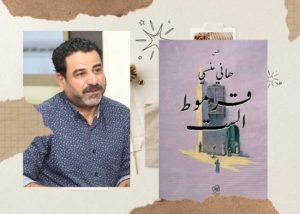

أما الفصل الثاني، فيتناول الملابس والأزياء وأشكالها الخارجية، باعتبارها لغةً ثقافية تعبّر عن الذات والجماعة، وتعكس تحوّلات التاريخ والذوق والسلطة. ويؤكد في هذا الفصل على أن اللباس بجانب أنه مظهر خارجي فهو خطاب ثقافي مشفّر يُقرأ مثل أي نص مكتوب أو منطوق، وقد جاءت عناوين الموضوعات في هذا الفصل لافتة، من بينها : طربوش العقاد، طاقية الشيخ الشعراوي، شيخ بلا عمامة.

وينطلق في هذا الفصل من فكرة مركزية مستلهمة من آنا ماريا لورسو عن السميوطيقا الثقافية، مفادها أن اللباس جزء من الكلام أو اللغة، بل أحد أبرز أشكاله المرئية. حيث تتحوّل الأزياء إلى لغة اجتماعيةـ حضارية، تتشابك مع بنية الزمان والمكان، وتُنتج خطابًا بصريًا يحمل في طياته علامات التمايز والهوية. وقد أتقن الناقد استثمار هذه الرؤية حينما قسّم قراءته التاريخية للباس المصري إلى حقبتين مهمتين: الأولى، تمثّلها بدايات النهضة المصرية حيث احتدّ الصراع بين نموذجين حضاريين نموذج ثقافة العصر الحديث ونموذج ثقافة القرون الوسطى؛ والثانية، بداية السبعينيات التي تتجسد في انبثاق السينما وصناعة النجوم، بما صاحبها من تحويل الملابس إلى نمط استهلاكي في حياة المصريين.

ما يميّز مقاربة عبد الباسط هو وعيه بالبعد الطبقي والسلطوي الذي يُخفيه اللباس تحت قشرة البذخ أو البساطة. فاللباس لم يكن يومًا محايدًا، لكنه دائمًا ما وُظِّف كأداة تمييز اجتماعي. فكما امتازت ملابس كبار الدولة من الملوك والأمراء عن ملابس العامة من الناس وكانت العمامة تُميز العلماء والخلفاء في السياق الإسلامي، أصبحت ملابس العسكريين في مقابل المدنيين وملابس سكان القرى مقابل سكان المدن في سياقات أخرى.

في ضوء ما سبق، يتجلّى كتاب “عمائم وطرابيش وكلمات” بوصفه مشروعًا نقديًّا يواصل المسار الذي دشّنته نظرية التفكيك لـ دريدا، لكنه لا يكتفي بتبنّي مفاهيمها، إنما يفعّلها في سياقٍ ثقافي محلي، يستخرج من العلامات اليومية بُناها العميقة، ويكشف عبرها آليات تشكّل المعنى وتحوّله، وانزياحه الدائم.