أسامة كمال أبو زيد

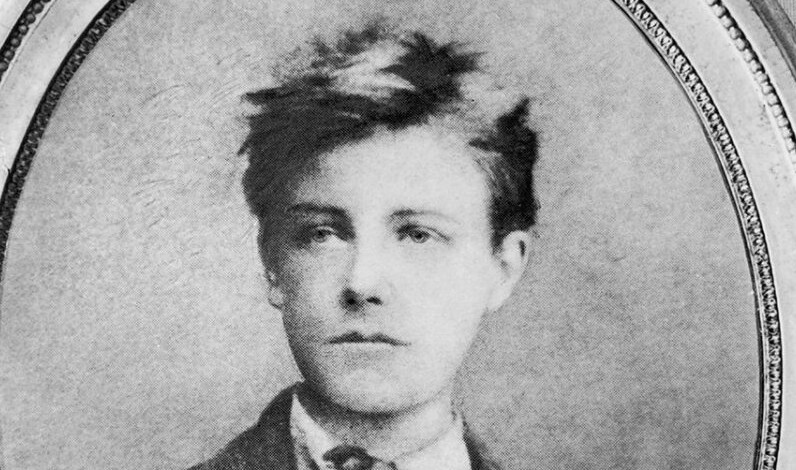

لم يكن رامبو أسطورة كما أرادوا له أن يكون، بل شرارة عبرت ليل العالم، ثم اختفت، تاركة رمادًا يضيء من تلقاء نفسه. لم يأتِ إلى اللغة ليزيّنها، بل ليجرّبها كما يُجرَّب الموت: مرةً واحدة، بكامل الوعي والجنون. كانت القصيدة طريقه إلى النار، والنار طريقه إلى الله. عاشها كما يعيش المريد سر الكشف، لا يكتب بل يحترق، لا يرى بل يُرى من خلال رؤياه. ومن هنا كان لا بدّ أن ينطفئ باكرًا، لأن من يعبر النار لا يعود كما كان.

كل الذين حاولوا تفسيره وقعوا في ظلالهم. (إيتيامبل) الناقد الفرنسى، الذي جاب الشرق وعرف القاهرة ونسائمها والتقى بالدكتور طه حسين وأندريه جيد، حاول أن يعيد إلى رامبو وجهه الإنساني، أن ينقذه من الأسطورة، لكنه حين فكّكها نسي أن بعض الكائنات لا تُفكَّك. من يولد في قلب العاصفة لا يُقرأ بعين النقد، بل بقلبٍ يشبهه. لقد أراد أن يطفئ النجم كي يرى معدنه، غير مدركٍ أن وهجه هو الحقيقة الوحيدة التي تركها لنا.

لم يكن رامبو شاعرًا رمزيًا ولا سورياليًا ولا نبيًّا ضالًا كما وصفوه، بل كان الكلّ في آنٍ واحد. كان روحًا ترفض الأقفاص، تسكن البرق ثم تغادره إلى الغبار. كتب في “موسم في الجحيم”: «ينبغي أن نصبح رائين عبر اضطرابٍ طويلٍ، هائلٍ، في كل الحواس.» تلك الجملة لم تكن شعاره، بل حياته نفسها. كانت إعلانًا بأن الشعر ليس زينةً بل مجازفة الروح في العبور نحو المطلق، نحو الجرح الأول الذي يبدأ منه الخلق.

وحين غادر أوروبا إلى أفريقيا، لم يكن هاربًا من الشعر كما ظنّوا، بل من نيران الرؤيا التي لم يعد يحتملها. أراد أن يلمس ثِقَل المادة بعد أن عاش طويلاً في هواء الكلمات. في عدن وهرر، بين البنّ والذهب والبنادق، كان يساوم العالم على معنى جديد، كأن كل صفقةٍ كانت تجربةً أخرى في اللغة، اختبارًا للفارق بين الحلم والوحل، بين الشعر والذهب، بين النار والرماد.

وصمته الأخير لم يكن خيانةً للقصيدة، بل اكتمالها. فالشاعر الذي اخترق أسرار اللغة ثم سكت، لم يتوقف لأنه عجز، بل لأنه وصل إلى النقطة التي تتحول فيها الكلمة إلى صمت، والنار إلى رمادٍ يضيء من الداخل. هناك، في عزلته، بساقه المبتورة ووجهه الذي انطفأ فيه البرق، لم يكن ينتظر الموت، بل يستمع إلى آخر خفقات الجملة التي اشتعلت فيه منذ الطفولة.

كان ( إيتيامبل ) يريد أن يعيده إلى التراب، إلى الإنسان، لكنه نسي أن بعض البشر يولدون رموزًا دون قصد، وأن الأسطورة ليست كذبًا بل وسيلة لحماية الجمال من ابتذال الواقع. فرامبو لم يختر أن يكون شاعرًا ولا أسطورة. وُلد وفي داخله شوق إلى رؤيةٍ لا تُحتمل، وعندما رآها، أُصيب بالعمى الذي يصيب من يطلّ على النور الأقصى. عاد إلى الأرض كمن فقد بصره، لكنه ظلّ يرى الضوء في قلبه.

كتب شعره كله قبل العشرين، لأنه كان يعرف أن اللغة لا تُمنح مرتين، وأن التجربة إذا اكتملت أغلقت على نفسها بابها الأبدي. قال أحدهم: “لم يمت رامبو في السابعة والثلاثين، بل احترق في التاسعة عشرة.” لقد عاش جملته الكبرى: “الأنا هو آخر.” لم يقلها ليصنع شعارًا، بل ليعبّر عن تلك الغربة التي جعلته يرى نفسه تمرّ أمامه كظلٍّ في عاصفة.

كتب الشعر ليكتشف الله، فلما لم يجده، سكت. لأن الصمت هو الكلمة الأخيرة حين تبلغ التجربة أقصاها. هناك، في العدم المضيء، انتهى إلى ما بدأ منه: رمادٌ ما زال دافئًا منذ قرنٍ ونصف، يلمع كلما حاول أحدنا أن يكتب الحقيقة ثم تراجع خوفًا من الاحتراق.

من يقرأ رامبو لا يقرأ شاعرًا، بل كائنًا عاش اللغة كقدرٍ، ودفع ثمنها وجوده كله. هو الوجه الإنساني للشعر حين يبلغ أقصاه، الجرح الذي لم يلتئم في اللغة بعد، والبرق الذي يتردّد في كل حرفٍ نكتبه على أمل أن نقترب من “سرّ الحياة”.