د. أدهم مسعود القاق

يتساءل الكاتب إن كان بإمكان المرء العيش في ضدين! وسرعان ما يخرج القارئ من حيرته؛ ليقدّم له بطل روايته، فرحان الجيزاوي، البهلوان القادر على هيل التراب على جسده وتعطيره في نفس الوقت، فرحان الذي يعيش بين ضدين، فهو ابن دار الأيتام، ثمّ عامل بوفيه، وهو يقول كلامًا عن قهر المرء للروح في الجسد الذي يبقى يذكرنا، بما فعلته الأيام فينا عن جهل وعمد، وهو صديق مديره في المصلحة، الذي أغرقه بالضحك مع موظفيه والعمال؛ متمنين أن يفهموا ما يقوله فرحان، مدّعي الفهم والفلسفة، أما صديقه اللدود، مديره بالعمل، فهو يدرك أنّ ما خبره فرحان ناتج عن حياته في دار رعاية الأيتام وتشرده، حتى عرف عنه – أيضًا – أنّه من يتولى الترويج للمرشح الحكومي في مقهى الوردة، مقر الحزب الحاكم الانتخابي، ذلك المقهى الذي يستوعب أصحاب الشكاوى لفرحان، حيث يشكرهم لحضورهم.

فرحان بطلًا مهمّشًا، شخصية حزينة، ولكنه متحررٌ من قيود المجتمع، و التزاماته الدينية، وجعله منتجًا للأفعال الدراميّة، دون الاهتمام ببناء شخصية، وجعل المجتمع وما يحتويه من عيوب نسقية تمثلت بعادة الأخذ بالثأر، ودافع الغريزة المقموعة، هو المعيق لشخصيته.

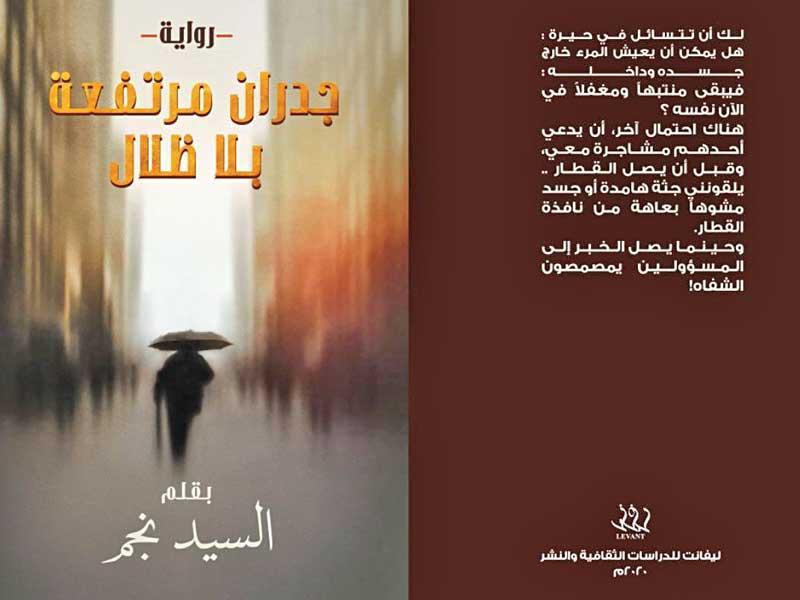

بدأ السيد نجم برسم معالم شخصية فرحان الجيزاوي، مرتكزًا على أن القصة: “تبدأ بفكرة تحددها شخصية وتنمو الشخصيات مع نمو القصة والاثنين يغذيان بعضهما”[1] ومن هذه القاعدة نرى – مع السارد – منظور الغرائز الجنسية، التي وردت في كثير من المواقع؛ متابعين أحداثًا وقعت مع فرحان في طفولته تتصل بالمسألة الجنسيّة؛ إذ انبنى جانبٌ أساسيٌّ من شخصيته تعالقًا مع غريزة الجنس، وكان يُنتَظَر من الكاتب أن يشبع تطلعات القارئ التوّاق لمعرفة المزيد من القضايا المسكوت عنها، ولكنّه لم يلبِ هذا التطلع، مما أضعف من قراءة النص “قراءة منتجة فعّالة، القراءة التي ترى الواقع على خلاف ما هو عليه، لتقرأ عنه أو فوقه، أو خلفه أو أمامه… قراءة خصبة تنتج حقائقها وتولّد معناها… وتشكل حقلًا لقراءات مختلفة…”[2] وربّما أراد الكاتب أن يترك هذه القضايا على شكل فراغات يملؤها القارئ بنفسه حين يستقبل الرواية.

عيّن فرحان الجيزاوي عاملًا في البوفيه بعدما طرد من دار الأيتام تزكية من الصحفيّ الكبير، ولم يلبِ المدير طلب فرحان بالذهاب معه إلى مقهى وردة لحضور جلساته المسائية، وقال له إنّه حر، ولقن فرحان درسًا عن الحرية والوعي وخبرة التعزيز، وذكر له ما قاله ستيوارت ميل وفلتير وجوفنيل وليبينتز عن الحرية والحالات الطارئة، وحين انتهى مما حفظ، اجترّ ما ذكره وشرحه ثانية، فقاطعه فرحان وقال له: إنّ الحرية شعور وممارسة ومعنى يطلبه الطفل غير المدرك لمعنى الحرية، وقال إنّه عرف الحرية بدلالة كبحها، عرفها بمشاعره من دون عقله في دار الأيتام والمدرسة الابتدائية ومدير العمل والعسكريّ، إضافة إلى حالته المتعلّقة بسجن أبيه نتيجة قصص الثأر ونزاع أهبل حول سقاية الأرض.

وكاد يكرّر اسمه في كل صفحات المتن، وفي ذلك قيل إنّ: “كثافة تردّد اسم الشخصية تساعد على نقل الدال من دائرة المجهول إلى دائرة المعلوم، لاسيّما إذا كان تردّد الدال مصحوبًا بالمواصفات الداخلية والخارجية المميزة للشخصية”[3]..

يصف الصديق المدير بالمفوّه والراغب بالتفلسف معه، وكتب بما يشبه البوح عن صديقه، فهو غير مبال، عدوانيّ، ومتعالٍ، وبنفس الوقت يخنع ويخضع، وعلى الرغم من متناقضات شخصيته، فالعاملون في المؤسسة يحترمونه بشدة خوفًا منه، ويستشهد بما يردّده المدير عن فرحان بانجذاب المؤسسة له، ويفشون أسرار اجسادهم له، كما أنّه يرمي ببول كلماته على مديره.. أما طفولة فرحان الجيزاوي، فقد كان فيها ضئيل الحجم وقصير القامة وشاحب البشرة، وكان الناس يتقولون حول أعماله وأفكاره.

وكان يتعب نفسه بملاحقة القط الأبيض، ويثبت للآخرين بأنّ: الإنسان مسؤول عن خياراته العمدية سواء عن علم أو جهل..][4] ص11، والصدفة عنده هي التي تتشكّل من فعلين معًا، وقد خالفه صديقه، على الرغم أنّه ليس بالمتديّن، وليس المطّلع على نظريات العلم والإحصاء، ولكنّه يعتد بدائرة معارفه، ويحذّر صديقه من الخلط بين الصدفة والقدر، ويحتار الأخير من تصنيفه، فهو لم يقرأ عن مثيل له، ويراه شخصية أقرب إلى الشذوذ الخرافيّ.

وشخصية فرحان وإن كانت مأزومة نفسيًّا، إلّا أن الكاتب جعلها جاذبة، بل مرهوبة، وقام بتبئير فاعليتها وسط الأحداث من موقع ديناميتها، وعن طريق أفكار فرحان الحجاجية، وما يعرفه عن نفسه جيدًا، أو من خلال ما قدمته الشخصيات الأخرى عنه.

كما وصف المؤلف شخصية فرحان بالعبثية، [فهو لا يعبّر لفروق السن بالًا، ولا للمكانة الاجتماعية، ولا للفصاحة واللباقة والعنتريّة…] ص15، وحين بلغ الثمانية عشرة سنة طرد من الدار، بعد أن سخر من المشرفة التي اقترحت عليه أن يعاينه شيخ، ويخرج العفاريت منه، كما كان بارعًا بإلقاء النكتة، وهذا ما حدث مع مديره حين التقاه أول مرة في البوفيه، حيث همس في إذنه نكتة مبتذلة، ولكنّها جنسية، فلم يستطع المدير التوقف عن القهقهة على الرغم من معرفته بها.

حاول فرحان الكتابة الإبداعية، ثم تطلع لكتابة المسلسل الدرامي “إحنا ولاد ناس.. يا ناس” مع مديره، وهو عبارة عن يومياته، التي يعتد بها، على الرغم من سخرية الآخرين من جسده في طفولته، ولكنّه استطاع اكتشاف أهمية جسده عن طريق تأمله في جسد المرأة، لاسيّما حين اشتمّ رائحة كمكمة أغطية النوم بعد تبوّل أحدهم في الفراش، وفي ذلك إشارة إلى اهتمام الروائي برؤاه المعرفيّة من منظور الغرائز الجنسيّة وأنساق الحياة المجتمعية المسكوت عنها، إلّا أنّه سرعان ما يعيد مرجعية روايته إلى واقعية أحداثها، حين حذرت مديرة دار الأيتام فرحان، وأبلغته أنّها تعرف أنّ ادعاء أمه بأنها وجدته أمام باب الدار ليس صحيحًا، ولكنّ الدار تعاطفت معه؛ حتى لا يذهب ضحية عادة الثأر ، وهدّدته أن ترسله إلى الشارع أو السجن إذا استمر على شيطنته، ثمّ يروي السارد كيفية تسميته (فرحان) منذ كان طفلًا لم يبلغ السنة؛ إذ بدا للآخرين دائم الابتسام، فأسموه فرحان، أما الجيزاوي فلأنه من سكان الجيزة.

ينتقل السارد؛ ليروي على لسان فرحان متذكرًا زيارات أمه الأسبوعيّة، التي لم تستمر، وهنا استخدم تقنية تعدد الرواة موظّفًا أسلوب الالتفات؛ منتقلًا من ضمير المتكلم ص 23 إلى ضمير الحكاية إلى ضمير الخطاب ص 25، 26؛ إذ يخاطب السارد قارئه، ألّا يندهش من استشارة الناس لفرحان، بعدما تجاوز الثمانية عشرة والتقرب منه، بمن فيهم مديره في العمل، الذي يصارحه بقصر قامته ونحافته، فتذكّر شكوى الناس من الجوع والعطش،

يصف السارد فرحان الجيزاوي خارجيًّا، ويذكر أنه قال لمديره: [حباني الله بقوة السمع… أذني تلتقط الغمز واللمز وكركرة الغازات….] ص25، كما كان ملفتًا للانتباه باهتمامه بالكتب والأقلام، ويطلق عليه المشاغب المتمرد وقوي الملاحظة، ويستذكر فرحان ماضيه من أجل المسلسل الدراميّ، قائلًأ: [كنت متشوقًا للحرية، ولم يكن القط إلا الكائن الحر، أو قلْ تمثلتْ لي الحرية في كائن يعدو ويأكل ويبول في الحارة بلا رقيب ولا حسيب] ص26، وكأنّ الكاتب أراد من القط أن يكون علامة سيميائية، رمزًا دالًّا على بوهيمية الحياة والانفلات بدلًا من الحرية؛ إذ كان فرحان يريد اصطياد القط الأبيض السمين، مهما كلّفه من مشاق، فيعيش حرًا تماهيًا معه، ومع مشيته بثقة وهدوء وسكينة، وفي هذا الصدد ذُكِرَ أنّ: “الرمز مجاز مختصر موسّع للمعنىّ… كما يفعل الرمز بالإيحاء عن طريق الخيال أو الذاكرة أو المباشرة، ويتكون في ذهن الشخصية قبل ظهور أي تداعٍ أو قبل تكوّن الفكرة”[5] وهكذا نجد السارد قد قدّم القط الملاحق من قبل فرحان عابرًا نحو الزوايا المضيئة، يأكل الخبز باستمتاع عجيب، أمّا فرحان فرغب باصطياده، و[بفضل القط الأبيض أدرك أن هناك عالمًا غير الدار، وعن طريقه اكتشف العالم] ص 34، ثمّ يحكي عن حكايات تداولها أطفال الدار والمشرفات أن فرحان يحضر العفاريت.

لمْ يتغيّر خطاب الرواية وطبيعة أحداثها وشخوصها في الفصل الثاني: بشائر نضج الحواس، حيث استهله بقبول المدير صداقة فرحان، حين كان يعتلي سطح مكتبه، ولما يمتاز به من ثقافة، وبعد رفض صديقه ومديره مجالسته في المقهى، أذعن له، وفوجئ بمدى الاحترام والود اللذين يحظى بهما فرحان في المقهى، وبالأشخاص الذين جاءوا واستشاروه عن مشكلات تهمّهم، لذلك بات همُّ الصديق أن ينتهيا من كتابة الحلقة الأولى من المسلسل.

تعلق فرحان بذكرياته، ولم يستطع الإفلات من ملاحقته للقط الأبيض، واللعب مع رفاقه بنوى البلح أو نوى المشمش في دار الأيتام، رجع السارد يروي عن قدرة فرحان الجيزاوي على الشم والقبض على روائح كثيرة، ولكنّه كان يتعمد تحطيم كل ما تقع يديه عليه، و: [كما فعلوا في قفاه، فعل الصغير في قفا نزلاء الدّار معه،…] ص41، ثم تصيد حواسه كلها، وبالأخصّ الإبصار، حين يشعر بالرحيل إلى عالم مختلف… إلى أن راجت شهرة الصبي بمساعدته الناس على الشفاء من جراحها.

تأكدت طاقات فرحان الجسدية في مرحلة البلوغ مع نساء لا يخجلن من عريّهن في الحمام الأسبوعي، الذي اشتغل فيه بعد هروبه من دار الأيتام، كانت أنوثة جسد المشرفة الجميلة ورائحتها تستثيره، [كأن المرأة مستشفى متنقل للأمراض] ص45.. وحين عرف أسرار عمل الممرض لأمراض غامضة، أدرك أن أكثرها غريبة، بل شاذة، حيث الأمراض تتعلق بالشرج والفرج، وكان الرجال والنساء يطلبون علاجهم منها، هذه الأمراض التي: [كانت المدخل كي ترضي نسوة يشعرن بعدم الارتواء مع أزواجهن، الآخرون هم الشواذ من الرجال] ص47.. لقد كان السيد نجم بارعًا في تحديد هوية شخصية فرحان الجيزاوي؛ إذ تساوقت لديه الأحداث التي كان فاعلًا فيها، ولعل الكاتب أراد أن يحقق معادلة المساواة بين سمات شخصية فرحان ومجموع أفعالها، التي اكتنفها المصير الغامض طوال أحداث الرواية، على الرغم من إكسابها سمة التحوّل نسبة للشخصيات الأخرى، التي لم يوضّح تطورها.

استطاع الكاتب أن يكسب فرحان القدرة على التغيّر من خلال رؤيته المرتكزة على منظور الغرائز الفطريّة، وهكذا نجد كيف استمر فرحان بمحاورة صديقه المدير، الذي توقّع له أن يرى ما لا يراه غيره، كان فرحان يبوح له عن كيفية استخدامه سرنجات وغيارات وشاش ملطخة بالدم حين كان يساعد في التمريض أيام دار الأيتام.. ثم أصبح يحكي لمديره عن زميله، الذي كان يخبره عن الجنس وعن كيفية إنجازه فوق الأسرة وفي الغيطان.

وفي معرض السرد عن حياة فرحان، فقد طرده الممرض بعد سنتي عمل، لأنّه بات يجيب المرضى بشكل أفضل من الممرض نفسه، ثم يروي السارد عن انشغاله بالروائح، السبيرتو، البخور في أثناء حفلات الزار وحلقات الرقص في شقة الكودية، التي كانت ترش الأرض، وسط اعتراض سكان البناء، ثمّ: [اقترح أحد الخبثاء أن يشتري لها خرطومًا تدسّه في فوهة الصنبور وتعفي يديها من التعب] ص50 وهذه – أيضًا – علامة جنسية فرويدية واضحة.

كان فرحان صغيرًا حين تردّد إلى شقة الكودية، هذه الكودية التي يستشيرها الناس؛ فتقرأ الكف والفنجان، وتفتح الودع، والتي توصف لهم: [وصفات شد العصب لتجريبها…]50، أما الآن فإنّه يخرج مهرولًا نحو الشارع، وهو يستحضر تلك الأيام التي قضاها مع رقصات الزار وروائح البخور… متذكّرًا كيف كانت تلصق الأكف الدموية فوق جدران الشقة، وكيف كانت تشكو السيدات من غوائل النفس الداخلية، وكانت العليلة لا تتردّد في التعرّي أمام الصغير فرحان، بينما الجن يقبض على أجسادهن، أما هو فللتأمل.. حيث [فوران في دم الرأس وانتصاب ذكره، وأحيانًا حبيبات العرق…]ص52، كما شهد – أيضًا – مشاهد تخليص النسوة من شياطينهن، و[نظرات الصغير الخاطفة عن بعد لا تشي بالانقضاض واحتواء اللحم اللدن من أجسادهن ثمّ تحوّلت إلى نظرات معبّأة بأنفاس الرغبة والاعتلاء، من خلف ستار أو ثقب…] ص52، ثم كنّ يختصرن توصيفه بـ: [تنقطع يده، عينه تندب فيها رصاصة!] كان يقول لصديقه المدير، إنّ باستطاعته أنْ يصف بعد كل تلك السنوات التي مرت، شكل أثدائهن وحجمها.. الكبيرة وثديها المترهل، والبضّة وثديها المبروم النافر.. حواسه التي تزداد حدّة وتوحشًا، فأصبح رجلًا مثل العصبجي الذي كان يشتغل معه.

يتذكر فرحان كيف تعلّق بالحمّام الشعبيّ الخاص بالسيدات، وكيف كان يشعر بخجله في حمّامه الأسبوعي مع صبية من الدار. إلى أن شرعت المشرفة الجميلة في التقرب منه، وهي بكامل أنوثتها ص55.. كان فرحان [يرشق مؤخرتها عندما تدير جذعها…]ص55، كما كنّ يشهقن حين ينظرن نحو الجميلة، وكانت هي تسبّهن بأمهن لغيرتهن، ثم تتأمل صدرها ومؤخرتها أمام المرآة، وكانت الجميلة تهوّن عليه ضربات أستاذه مازحًا، [حتى أصابت القشعريرة الصغير بمجرد أن يلمس أحدهم قفاه]ص55، كما كانت الجميلة تمشّط له شعره وتحكّ صدره ورأسه وبين فخذيه حكًا جعل إشراقة عمره تتجلّى ورديّة فوق جسده القمحيّ.

يبدو أنّ الكاتب لم يكن حريصًا على توظيف التورية أو المجاز، فيما يتعلق بنقل تطور شخصية فرحان ارتكازًا على نضوجه الجنسيّ وسط لهاث من عاش بينهن وراء غريزة الجنس المختبئة خلف حجاب الحياء المزعوم، ولم يخرج كثيرًا عن التفسير الفرويدي رائد مدرسة التحليل النفسي، أو ما ورد عند يونج تلميذ فرويد، وقد انسجمت الأفكار التي طرقها، واتسقت مرجعية هذا الفصل مع ما هو معروف في تفسير مدرسة التحليل النفسي؛ مما منح السارد طاقة على التدفق السرديّ المفعم بشرح تطبيقيّ عن المنظور الغرائزي، مفسّرًا سلوك فرحان وما اتصل به من شخصيات.

وهكذا.. يتدفق السرد موظّفًا تقنية الخطف خلفًا، إذ حين أبدى فرحان اهتمامًا بالجميلة، طلبت منه أن يتعرّى، حدث ذلك بعد أن سعت له بالخروج الآمن من دار الأيتام؛ لتلتقيه عند باب الحمّام الشعبيّ، فكان يتبعها خفيةً إلى مكان تغيير الملابس من دون ممانعة الحارس.. وحين تعرّى، لقنته أول درس، بعد أن خلعت ملابسها إلّا من صدرية حمراء وكيلوت مثقوب أحمر وطمأنته: كلّ من يكون عاري الجسد يكون عاري اللون، وأخبرته كيف استخدمت الحيلة مع المشرفة، بأن أخرجته من الدار، وطلبت منها أن تسمح لها بالخروج، للبحث عنه، ونجحت خطتها، بحيث سيبقيان أطول مدة ممكنة، كان يسترق النظر نحو النساء العاريات في الحمام، ومنهن من تصرخ: [ليس للنجاة ولا لطلب شيء ما.. فقط تبوح بوجع تطرده] ص58، ثم يخيب ظن الجميلة وسط زحام الأجساد العارية، حين شرع فرحان في البكاء، فسمحت له الجميلة بالخروج، وظل يتساءل عما أرادته منه.

تردّد في البوح لصديقه ما عاناه في أثناء مراهقته، بالأخص حين كان يشعر بالهشاشة؛ لمناداته بالنجس أو النطفة النجسة، وقد كان صديقه في الدار، قد أخبره أن النطفة النجسة هي ما يرميه الرجل في المرأة حين اعتلائها، وحينها أخبره أنّ الجميلة تعبث معه في الحمام، وتجعل ذكره ينفر، وعن نجاسة النطفة قال له صديق الدار: “كلنا ولاد حرم .. يا بن الحرام صدّقني” ص60، ثم صارت تنتاب فرحان حالات غضب غير مسوّغة، فنصحه صديقُ الدار بالصلاة في المسجد.

لم يخرجِ الكاتبُ في الفصل الثالث المعنون بمحاولة للحضور والتحقّق عن أجواء الفصلين السابقين، بل استمرّ بنقل أخبار بطل روايته فرحان الجيزاوي، الذي كان يلعب الكرة مع من لا يعرفون لهم أبًا أو أمًا، وكان يتناول وجبات البطاطس والفول والطعمية مع زملائه مجانًا من أصحاب المطاعم، استمرّ بالهروب من الدار، وكان يلتقي بأولاد الشوارع في الحدائق، ولكنّ المخبرين السريين كانوا يراقبونهم، وحين كانت الشرطة تأخذه وتحقّق معه، كان يرجع إلى الدار.. فيسرد قصصًا من خياله لرفاقه، عمّا جرى معه.

سأل المدير فرحان عن مصدر ثرائه، حين لاحظ بذخه في مقهى أبو وردة، فراوغ بالجواب، وأخبره أنّه سيكتب للصحافة، ثمّ أكّد له أنّه يقدّم خدمات لوجه الله، كما فوجئ صديقه المدير بمعرفة فرحان شخصيات مهمة، وتذكر كيفية تعيينه في البوفيه، حين شجعه على إكمال دراسته، وكيف كان يمنحه لباسه؛ ليرتديه، ولم يستطع الصديق معرفة سر قدرة فرحان على التأثير، على الرغم من فشله في إنجاز عمل لنفسه، فهو يعرف العقيد، ولا يطلب منه أي طلب سوى قضاء حاجات الناس، الذين يسألونه أن يحلّ لهم مشاكلهم.. إلى أن فاجأه بأنّه يسعى لإصدار صحيفة لتوزيعها في الجيزة.

كما كان فرحان يحكي عن مباريات الشراب في الميدان والمراهنات، التي كان يربحها اتفاقًا مع الكابتن العجوز، الذي سقط في أرض الملعب، وعرض: [اسمع يا ولد لا تتركني مهما حدث، أنت تعيش معي هنا، ولو مت أنت الوحيد الوارث لي!] ص78، وكان فرحان قد تعلق بالكابتن، الذي بدأ حياته قبضاي الحي، وتحوّل إلى حكيم يدعو فرحان؛ لكي يقرّر مصيره، ويقاوم بعد إصابته، كما يوجّه السارد نحو مشهد تكدّس شباب الجيزة في غرفة الكابتن العجوز المصاب، ولكن ليس من أجل تقرير مصير وسط مجتمع مضطرب، وإنما لتعيين فرحان مكانه في اللعب، وبعد أن راجت المباريات تخلّت السلطة وأمر ضابط المباحث بإعادة فرحان إلى دار الأيتام.

إن شخصية فرحان الجيزاوي التي بناها الكاتب، وحدّد سماتها كانت بفعل قوى هامشية غير فاعلة في المجتمع، بل لم تكن تلك القوى تاريخية، بل ارتكز الكاتب في بنائها على إعجابه بالشخصية أكثر من إعجاب القارئ بها، ولذلك نجد كيف طور فرحان ملعب الميدان بتثبيت مرمى فيه، ثم بدأ اللاعبون ينادونه: يا كابتن، ويستمر السارد بالإخبار عن العلاقة التي ربطت بين الكابتن العجوز والكابتن الشاب فرحان من دون أن يعرفا تاريخ بعضهما، ولكنهما اتفقا على فكرة الرهانات في تنظيم مباريات الأهلي.

الفصل الرابع، تحت عنوان نجاحات كاذبة تتحقق! يكشف السارد فيه، أنّ العقيد كان وراء كل ما حصل لفرحان في حياته العملية، حتّى راج اسمه في مجال النجاح باستقطاب أعضاء للحزب، ثم يخبرنا السارد أنّ صديقه المدير انتظم في جلسة المقهى مع فرحان، وأن ممرضة في مستشفى أم المصريين أخبرت عن سرقة ابنها في مستشفى التوليد، ولكن فرحان الوحيد الذي نصحها بالذهاب إلى بيت الممرضة المشرفة؛ لتجد ابنها، وهكذا يستمر السرد متدفقًا ومتجانسًا في مفرداته، متجليًّا: “في رسم مجموعة العناصر المعروضة للدراسة كنظام متسق ذي خصوصية…”[6]، هذا النظام المختص بشخصية فرحان، السرد الذي جعله شارعًا في الدعاية للمرشحين بالتعاون مع العقيد، فزادت مبيعات الصحيفة الصفراء، وطلب من مدير المؤسسة فتح باب التوظيف للشباب بالمياومة؛ فزادت الثقة به، كما تدخل بتأمين 150 صوتًا من مستوصف غير مرخّص أصولًا، وإمعانًا في اتساق السرد المنسجم مع خصوصية الشخصية، يروي السارد عن الصحيفة الصفراء التي تحدث فيها فرحان عن أولاد الشوارع، حيث يعرف جيلين منهم، وتعلم معهم اللعب والسباحة، ثم كشف عن عصابة يسرقون أعضاء حية من أجساد الأطفال، إلى أن يخبره أولاد الشوارع اختفاء ولد منهم، وحينها كتب فرحان مقالًا عن تجارة الأعضاء البشرية وربطها باختفاء الطفل، ثم كتب: [إحنا ولاد ناس يا ناس] ولعله وحّد بين وعي شخصية فرحان لذاتها، وتقديم رؤيته تجاه الوجود، بل شيّد المؤلف: “بناء جملته وفق معجم خاص بالشخصية، لتقديم الحياة الذهنية للشخصية، ومن ثم يظهرها أكثر اضطرابًا وفيضانًا…”[7] لذلك نتابع معه، متحدثًا عن مدى شرعيّة زرع الأعضاء البشرية! وعن سماسرة هذه التجارة للإيقاع بالضحية وعن أساليبهم المتعلقة بالإغراء والإكراه والسرقة، من خلال شبكات فيها محترفون طبيًا وتقنيًا، وكتب عن الفوضى الأمنية وانخفاض مستوى المعيشة وعوامل أخرى لانتشار تجارة بيع الأعضاء البشرية، كالفقر والجهل والهجرة غير الشرعية، ويدعو إلى حماية أولاد الشوارع.

اشتغل فرحان الجيزاوي في صحيفة خاصة بعد توسل العقيد له، وأصبح يكتب عن الفاسدين، ويوفر إعلانات، ويأخذ نسبة 50% من قيمتها، ثمّ يخبره صاحب الصحيفة قراره الترشح لعضوية مجلس الشعب، وطلب النصيحة منه، فأخبره أنّه لا يرى أكثر مما حوله، وهذا لن ينجحه في الانتخابات، وفهم الباشا أنّ شعارات لها علاقة بالعامل والفلاح تفيده، وسأله عن شعار [من أجل الوطن]، فابتسم فرحان المحنك قائلًا: [يصلح موضوع إنشاء في المدارس، ومع ذلك يسدّ خانة.. لا مانع…”]ص100، وحدّثه عن أصوات العمال، ونصحه بما يختص بالمنافسين؛ إذ امتلك لهم أرشيفًا يشيب له الولدان، وأكد له ضرورة الذهاب نحو القرى، فاطمأن المرشح، وعرف أن فرحان يمتلك كل خيوط اللعبة.

إن الانتقالات السردية وفق الوظيفة التي تؤديها شخصية فرحان، داخل الزمان والمكان، دارت حول القصة الأم، حكاية فرحان الجيزاوي، ولم يغفل الكاتب عن التيمات القصصية الصغرى، إضافة إلى التنقل بين الأمكنة و… إلخ، وفي الأحداث يجد القارئ كيف اهتم رئيس التحرير بفرحان كثيرًا، إلى أن تولى حملة الباشا الانتخابية التي أوصلته إلى مجلس الشعب، ولكنّ رئيس تحرير الصحيفة حاربه، وزعم أنّه المخبر السري عن الجريدة، ثمّ عثروا على فرحان في مستشفى القصر العينيّ، وحين رأى زملاءه، نزع عنه الإبر والجهاز المعلق وخرج قبلهم، ثم كتب أفكاره وهواجسه عن الجريدة، ويستشعر القارئ أنّ قصة رواية فرحان تبدو: “كما لو كانت معجبة ببطلها كثيرًا، أشدّ من إعجابنا نحن القراء…”[8] ثم نجده يشهد على اتفاق الباشا مع العقيد لتزويده بتقرير سري، إلى أن يقرر فرحان [ترك الصحيفة التي أعمل بها بلا عقد مكتوب الساعة 1 بعد منتصف ليلة 1 يناير 2011م] ص105.

أحضور أم غياب؟ هو عنوان الفصل الخامس، فقد بقي فرحان مندهشًا من ازدياد أعداد الناس القادمة من الحارات والشوارع نحو الميادين، ثم أصبحت: [الجموع فوق أسفلت الميدان تخفي سواد لونه، وتصبغه بألوان شتى…] ص107، ثمّ نصبوا الخيام، وواجهوا جنود الشرطة، واندهش فرحان من اجتماعهم على هتاف واحد، ونجحوا في تحقيقه، وتساءل عما منعه أن يكون أول الخارجين إلى الشوارع وهو أول المظلومين، ولعل المؤلف ذكر أحداث ثورة 25 يناير 2011م، وهتاف: الشعب يريد إسقاط النظام الذي عمّ بلدان ثورة الربيع العربيّ، ولكن ذكر ثورة عارمة على هامش حياة فرحان الجيزاوي، وما ذكره لم يكرره، وكذا الأمر في أحداث الرواية عبر صفحاتها كلّها، لم يرد المؤلّف أن يورّط فرحان في الثورة، أو في فعل مجتمعيّ يطال العمق المجتمعيّ أو النظام السياسيّ، ولعلّ توجهه هذا جعله يهمل وجود شخصية معيقة، لفرحان، مما أضعف من التوتر المطلوب في الرواية، وقلّل اهتمامه بالحبك للتيمات الفرعية الصغرى، كما أنّ الأفكار التي قيلت على ألسنة الشخوص، لم تترك للقارئ فرص تأويلها المتوقعة؛ إذ بقيت على سطح البنية السطحية للنص، ولم تطال بنيته العميقة المتصلة بالصراع المجتمعيّ، وهذا ما جعل المؤلف إلباس شخصية فرحان مسلكًا إيجابيًّا على المستوى الشخصيّ، وإذ تركه يعبّر عن أفكاره الحجاجية، خاصة مع صديقه المدير، فهي لم تخرج عن كونها ثرثرة سفسطائية، من دون اهتمام بإنتاج أفكار على صعيد المجتمع، وكذا الأمر حين حاول المؤلّف أن يجعل بطله محورًا في الانتخابات واستشارات الناس وإعجاب مواطنيه في المصلحة وقبلها في دار الأيتام وفريق الكرة الشراب، إلّا أنّه أبقى كل ذلك في البنية السطحية للنص المتعلقة بصراع الشخصيات بين بعضها البعض بذواتها الشخصية، وليس كونها ممثلة لصراع اجتماعيّ عميق، لذلك لم نلتق بفاعليات على الصعيد الاجتماعي في النص.

وإذا أكملنا قراءة النص نجد كيف فقد فرحان مصدر رزقه حين سقطت السلطة بعد ثلاثين سنة من الحكم التائه، وفقد الباشا منصبه في مجلس الشعب، وترك فرحان البنسيون، وفكر أن يعيش مع الكابتن العجوز، ثم زار حديقة الحيوان، واستنتج هناك أن الدهشة هي دافعة الناس إلى التفلسف، فانتفض وخرج بين الناس، ليس من أجل مشاركتهم الثورة، بل اعتزم أن يصل إلى بيت الكابتن العجوز، لأنّه فقد العمل في جريدة الباشا؛ بعدما أغلقت، وفقد راتبه بصفته مستشارًا للباشا، وحطمت الناس مبنى الجريدة، وكان قد فصل من عمله بصفته عاملًا في كافتيريا بعد تغيبه، الذي طال من دون عذر، كل ذلك ولم يطلع الكاتبُ قارئ الرواية عن موبقات الباشا وأمثاله، التي أدت إلى قيام الثورة، مهملًا فاعليات الثورة – أيضًا – التي اتسعت وأضحت عالمية الطابع.

التقى فرحان بالكابتن العجوز، وسرعان ما اختلفا، ووجه له السباب، فصمت العجوز أمامه، وأمره أن يحضَر كوبين من الشاي، وحين جلسا في الشرفة، لاحظا القاذورات على الأسطح بجانب أطباق القنوات الفضائية، ولم يدفعهما السارد ليطلا نحو الشوارع الهائجة والمطالبة بالحرية والكرامة! وبعد حوار صامت بينهما، تذكر فرحان علاقته مع المديرة السمينة والمشرفات في الدار، وحلت صورة أمه التي رآها آخر مرة حين كان عمره 3 سنوات، ترتدي السواد ولا شيء غير ذلك بذاكرته، ولم يعرف عنها شيئًا سوى التزوير؛ لتحمي ابنها من الثأر، ولا يسعنا في هذا الصدد إلى أن تستدلّ بعبارة عبد المطلب حيث ذكر: “على صعيد الزمان فالروائية ماضية، وفتح الذاكرة من أهم تقنياتها لأبنية السرد، والفعل الماضي أداة إنتاج الماضي وفعل كان واخواتها”[9] وهذا ما برع فيه الكاتب حقًا، الذي جعل بطله يسأل عن أمّه إلى أن قال له خادم الجامع أنه يعرف أم فرحان، وأخذ يبحث في ظهره عن الوحمة السوداء، وحين وجدها سأله عن الحلقة والخرزة، وانذهل المصلون حين قال خادم الجامع: [قد يلتقي الشاردان بعدما ظنّا كل الظن ألّا تلاقيا] ص113، ثم عرض حكايته على الكابتن العجوز، فأجابه أن ينسى أمه لأنها من دون رحمة؛ إذ رمته في دار الأيتام، فصمت فرحان وقرر ألا يعطي سره لمخلوق، وفكر أن يكتب مسلسلًا دراميًّا للتلفزيون عن حياته يحقق له الشهرة والثروة.

عرف فرحان أنّ أمه تسكن قرب دار الأيتام، إلى أن استقبلته ببرود، وحين كشف عن ظهره والوحمة، قبّلتها وقالت له: [إنت ابني ابن عباس الضبع] ص115، ثم شتمته لأنه ظهر لها من جديد، وأغلقت باب شقتها الضيقة، وأمرته بعدم الخروج إلى الشارع، عرفته بشقيقتيه، اللتين ولدتا بعد طلاق أبيه لها، وزواجها من آخر، وقالت له: [أنت راجلنا، ولكن انتبه يا ولدي.. عليك ثأر..]116، وتقبّل فرحان كل ما أخبرته أمه به، ثم اشتغل لدى نجار، ولكن جاء من أخبرها أن أصحاب الثأر يبحثون عنه لقتله، فحبسته شهرًا كاملًا، إلى أن نجح بالفرار واللجوء إلى الكابتن ثم إلى المدير الصحفي، وبقي قاطنًا لدى الكابتن يتشاجر معه لأتفه الأسباب، واقترح عليه، أن يتزوج بحجرته، ولكن الكابتن غضب وسبّه بابن الحرام، وسأله عمن يصرف على أبنائه، إلى أن فكر بتسليم كفنه لأصحاب الثأر عن طريق صديقه العقيد، وسافر بعدما طرح على أمه الحل على عجل.

سافر اتفاقًا مع العقيد ومدير الأمن، وصار يتخيل طريقة قتله، ثمّ شغله خشونة ملمس جسده، وبطنه، وحين توجه لتسليم الكفن، فاجأه رجلان قاداه إلى أهل القتيل لتقديم كفنه، وسيدفع الآخرون عنه الدية، ثم سار فرحان، وهو يلعن أباه الذي وضعه في ذلك الوضع المذل، وهو يحمل كفنه، حتى قال له كبيرهم: [غريبة تطلع من الملعون أبوك نطفة صالحة زيك.. قبلنا الفدية والكفن يا ولدي…] ص123، وفي درب عودته انشغل بإجابة العقيد عما يجري في دار الأيتام، وعرف أنّه من يدرّبه على استقصاء المعلومات وجمعها، كما ذكر السارد أنّ العقيد هو من اشترى آلات الطباعة للجريدة الصفراء، وهو من كان يدفع به حتى أوصله؛ ليكون مستشارًا للباشا، إلى أن أمره العقيد بمتابعة ما يجري في مقهى أبو وردة.

بعد أن افتخر بلقب الأستاذ، اختفى فرحان الجيزاوي عن الوجود من دون أن يعرف أحدٌ مصيره.

أما الورقة التي لم يكتبها فرحان فهي انتظار الناس لعودته الموعودة والسؤال: متى وكيف يجيء؟! أراد الكاتب أن يجعل من بنية روايته مفتوحة، ففتح النهاية على احتمالية عودة فرحان الجيزاوي أو المهدي المنتظر أو الحاكم بأمر الله او السيد المسيح… وكأنّه أراد أن يقول باستاتيكية فعل التاريخ في زمن السرد الحاليّ، وأن عقل الناس وإن كان مفتوحًا فهو نحو خرافة رجوع المخلّص لهم، ووجهة نظري أنّ البنية السردية انغلقت على عقل الخُرافة ولم تنفتح على احتمالات تستدعي تأويلات القراءة، إنما هذه قراءتي لهذا النص الجميل، إذ: “مع كل قراءة خصبة وفعّالة نعبر نحو أفق جديد، تتغير معه خرائط الفهم،… أن تقرأ يعني أن تخلق وتبتكر…”[10] وحسبي أنّ هذه القراءة تنسجم مع تسلسل الأفعال الدرامية والحكاية، إذ سلسلت وكثفت عن طريق صراع البطل مع مجتمع بنيته متخلقة ومضطربة وناسه مقهورون، وإذا كان الكاتب قد عالج تيمات صغرى، تعلقت بمسائل الفروق الطبقية وأثر الغرائز الجنسية في تكون الشخصية، وخواء الفاعلين في المجتمع، وعادة الثأر وثقافوية المتثاقفين، وظاهرة الأطفال المشردين، وقمع الأنوثة،… فإنّه لم يهتمّ بحبكاتها الفرعية، كما إنّ الموضوع الرئيس تجلّى وانكشف عن تخييل سير غيري، عن سيرة غيرية لشخصية عرفها الكاتب، كما يبدو لي أن شخصية فرحان حاضرة في واقعنا المعاصر، فينا وبيننا وحولنا.

…………………………..

*كاتب سوري

[1] – ليزا توتلي فن كتابة الفاتنازيا والخيال العلمي، ترجمة: كمال الدين حسين(الدار المصرية اللبنانية: القاهرة، ط1، 2008) ص116

[2] – علي حرب، هكذا أقرأ ما بعد التفكيك (المؤسسة العربية للدراسات والنشر: بيروت، ط1، 2005) ص 33، 34

[3] – محمد عبد المطلب، بلاغة السرد (الهيئة العامة لقصور الثقافة: القاهرة، 2001م، ع114) ص150

[4] – السيّد نجم، جدران مرتفعة بلا ظلال (مركز ليفانت للدراسات الثقافية والنشر: الإسكندرية، ط1، 2019) كل استشهاد يرد بين قوسين معقوفين [ ] هو من هذه الرواية.

[5] – روبرت همفري، تيار الوعي في الرواية الحديثة، ترجمة: محمود الربيعيّ (المركز القوميّ للترجمة: القاهرة، 2015م) ص135

[6] – عبد الكريم حسن، المنهج الموضوعيّ (المؤسسة الجامعيّة: بيروت، ط1، 1990) ص71

[7] – روبرت همفري، تيار الوعي في الرواية الحديثة، ترجمة: محمود الربيعيّ (المركز القوميّ للترجمة: القاهرة، 2015م) ص78

[8] – تيري إيغلتون، كيف نقرأ الأدب، ترجمة: محمد درويش (ناشرون: بيروت، ط1، 2013م) ص123

[9] – محمد عبد المطلب، بلاغة السرد (الهيئة العامة لقصور الثقافة: القاهرة، 2001م، ع114) ص 175

[10] – علي حرب، هكذا أقرأ ما بعد التفكيك (المؤسسة العربية للدراسات والنشر: بيروت، ط1، 2005م) ص135