دينا الحمامي

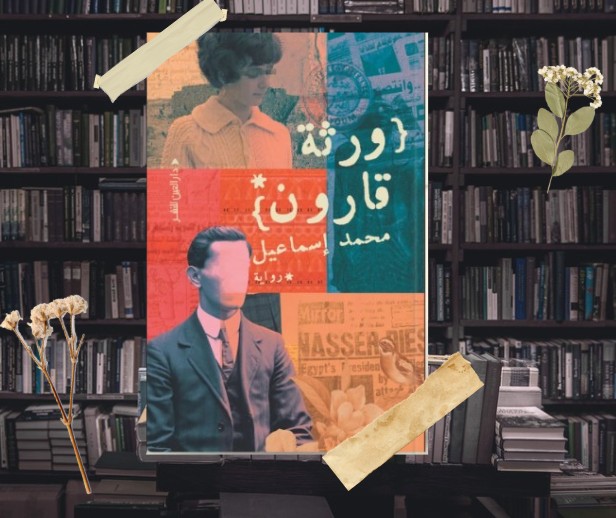

تندرج رواية “ورثة قارون” للكاتب محمد إسماعيل، والصادرة عن دار العين، تحت تصنيف أدب المغامرات، غير أن هذا التصنيف لا يختزلها في حدوده المعروفة؛ إذ تتجاوز المعنى المحدود له نحو أفق أرحب يتقاطع فيه الفعل الحكائي مع البنية الفلسفية للسؤال الإنساني. فالمغامرة هنا ليست مجرد بحث عن كنز مفقود، بل هي رحلة المرء في موجهة الذات، والرغبة الدائمة في استكشاف المجهول، كأن يسعى ظاهرياً وبنسق غير واعٍ إلى اكتشاف المعنى، أكثر من السعي إلى الظفر بالغنيمة. فالجميل أن النص الأدبي لا يقدم الواقع كما هو، بل يعيد تشكيله عبر مرآة التخييل، فالسردية لا تصبح كإعادة تمثيل للواقع، بل طريقة لإعادة تأويله وتكثيفه، حتى يخرج إلينا واقع موازٍ أكثر كثافة من الحياة ذاتها، وأقدر على فضح هشاشتها.

الحلم الجماعي ومغبة الهروب من الواقع

من يتأمل أعمال الكاتب، يلاحظ مدى المسؤولية التي يحملها تجاه الإنسان المعاصر الممزق بين طموحه وحدوده، يظهر ذلك في رؤيته للأرق الوجودي كقدر لا فكاك منه، وللهروب كوجه آخر للبحث عن الذات، فالهروب في أبطاله ليس دائماً جبناً، بل محاولة فطرية للتصالح مع واقع لا يطاق.

أبطال الكاتب محمد إسماعيل، مثل كثير من أبناء هذا العصر، يحملون أحلاماً كبرى تتآكل تحت وطأة الزمن الذي صار يقيس القيمة بالإنجاز المادي وحده. لذلك، يصبح الحلم بالتحقق الشخصي –حتى ولو عن طريق تدمير الذات- فعلاً منطقياً داخل هذا السياق المأزوم.

في هذه الرواية، يجتمع الأبطال – وهم في الأصل أصدقاء- على حلم بامتلاك ثروة مفاجئة عبر كنز أثرى مدفون أسفل منزل أحدهم. يبدو الأمر في ظاهره مجرد مغامرة، لكن ما يلبث أن يتحول إلى رحلة في أعماق الضمير الإنساني الفردي، إذ يدفعهم الهوس بالثراء إلى تخطي الكثير من الخطوط الأخلاقية التي يدافع بعضهم بضراوة عن ضرورة عدم تجاوزها. تتبدل مبررات كل بطل بتبدل الأحوال والمواقف؛ مرة باسم الضرورة، ومرة باسم العدالة، وثالثة باسم ( فرصة ذهبية لا تعوض). وهكذا تتقاطع المصالح والرغبات في شبكة مطاطية وفضفاضة من المجازات الأخلاقية، والتي تعري الضعف الإنساني حين يواجه إغواء المال الذي يمثله الخلاص في نفس الوقت.

البحث عن الذات بين ثنايا البحث عن الكنز

رغم أن الهدف المعلن للأبطال هو الكنز، إلا أن الرواية تظهر ببراعة أن الكنز الذي يلهثون نحوه ليس مادياً، فكل شخصية منهم تعكس بعداً نفسياً مغايراً؛ فهناك من يبرر الطمع بلبوس ديني، ومن يتشبث بقيمه إلى أن تسحق تماماً تحت ضغط مصلحة الأغلبية، ومن يتماهى كلياً مع الظلمة بحثاً عن نجاته الخاصة، كل هذا التنوع لا يقدم بنسق خطابي، بل عبر مروية نابضة تجعل القارئ يتورط عاطفياً مع أزماتهم، فيرى كل بطل منهم كصورة مصغرة من نفسه.

من خلال ذاك التوازي الفني والمحسوب بين الواقع والمجاز، يجعل الكاتب من الكنز استعارة مركزية للمعنى المفقود في حياة الإنسان الحديثة، فالحفر في أعماق الأرض يتحول إلى رمزية، كأنه نبش في النفس، ومحاولة لاستبيان ما خفي تحت طبقات التردد والعجز وقلة الحيلة.

الواقعية السحرية بوصفها ضرورة جمالية

لجأ الكاتب إلى أدوات الواقعية السحرية ليخلق فضاءً تتداخل فيه حدود الحلم والحقيقة، فيبدو القارئ للنص معلقاً بين عالمين: عالم مادي محسوس تحكمه قوانين اجتماعية منطقية، وآخر غامض يهيمن عليه الحلم والرغبة، هذا الامتزاج لم يأت كحيلة فنية مجردة، بل كتأكيد على أن الواقع نفسه بات ممزقاً، وأن الإنسان في هذا العصر يعيش على تخوم الأوهام والضلالات.

ومن هنا تأتي فرادة الكتابة في جعل الخيال وسيلة لتعرية الواقع لا الهروب منه، حتى إن اللحظات الأكثر سحرية في النص تكشف أهم الحقائق عن الوجيعة الإنسانية والوحدة التي تتسع من حولنا، وفقدان المعنى بشكل يتعاظم كل يوم.

الكنز بوصفه استعارة للوجود

في لحظة ذروة الرواية، ينقلب حلم الثراء إلى كابوس جماعي، تتكشف الحقيقة تدريجياً بأن ما كانوا يبحثون عنه في باطن الأرض لم يكن سوى انعكاس لما يفتقدونه في دواخلهم، يتبدد الحلم الجماعي، ليجد الأبطال أنهم فقدوا كل ما يملكون من مال، وطاقة وصبر، وروح تواقة للمغامرة، وهنا يمكننا القول إن الرواية أحالتنا إلى نوع جديد من أدب المغامرة، هو أدب المغامرة التأملي، حيث يتحول الحدث الخارجي إلى معادل رمزي لصراع داخلي أعمق، فالمغامرة ليست فقط رحلة إلى الخارج، بل عودة إلى الداخل المأزومـ، إلى الذات في لحظاتها الأكثر انكشافاً، ويظل الكنز رمزاً للحلم الإنساني البدائي؛ الحلم بالمعرفة والنجاة، حتى لو تطلب الأمر أن نهلك ونحن نحاول الوصول إليه.