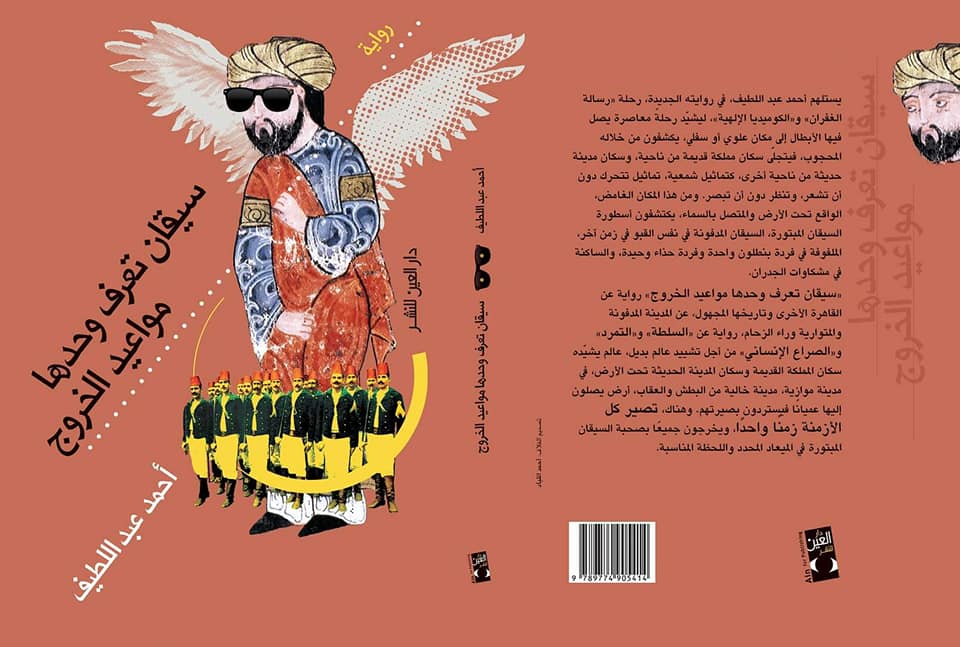

“تعلمنا من التاريخ أن لا أحد يتعلم من التاريخ”، تصلح مقولة هيجل هذه أن تكون مدخلًا لقراءة رواية “سيقان تعرف وحدها مواعيد الخروج”، للروائي المصري أحمد عبد اللطيف، الصادرة عن دار العين 2019

تطرح الرواية، بجانب الحوار مع التاريخ، سؤال الزمن. لكنه الزمن الذائب، حيث الفواصل بين الماضي والمستقبل متهاوية، والحركة بينهما سلسة. يقول الراوي العليم في قصة الشيخ: “ما الفارق بين ما وقع وما سيقع؟ هل النبوءات إلا ذكريات الآخرين؟ كل شيء قد وقع بالفعل لكن خبر وقوعه قد يتأخر من مكان إلى مكان. قد يتأخر في المسافة التي يقطعها بين بعدين، بين عالمين، بين عالم اللا زمن والعالم الزمني. يفكر الشيخ في أن الماضي والحاضر والمستقبل ليسوا إلا محض أوهام، أو أنهم خطوط متوازية”. هذا الانتقال بين الأزمنة على طول الرواية سيكون في نهايتها اتحادًا للأزمنة. كل الشخصيات ستلتقي في المكان المحتوم وفي زمن واحد. إنه لقاء يشبه وعد آخر الزمان، حيث تلتقي كل المخلوقات في مكان تكتشف فيه حقيقة الأشياء، ويصبح الجميع عاريًا فتتجلى الحقائق ناصعة.

نحن أمام مكانين وزمنين، وبالتالي عالمين سرديين: الأول، زمن قديم بطله شيخ جليل، تشير الرواية في خفوت، وبشكل عابر، إلى أنه العالم الأندلسي “لسان الدين الخطيب”. ينذر نفسه للعلم وتسجيل التاريخ، وحين يتعرض للعقاب بفقأ عينه، يكرس نفسه في قبوه المنعزل لكتابة مخطوط يعنونه بـ “ما لم يرد ذكره في القبو المسحور”. والثاني، زمن حديث بطله “أحمد”، شاب أربعيني، يعيش بالقاهرة في اللحظة الآنية، ويكتب، بعد أن يفقد عينًا، كتابًا يسميه “كتاب الأحلام”. وعلى طول الرواية، ينسج الكاتب العلاقة بين الزمنين والبطلين. بطريقة ما، هذه رواية أجيال حافظت فيها الأمهات على النسل، وربطت بين كلا الرجلين وأوصلت مخطوطة الأول للأخير. يتكشَّف لنا في نهاية الرواية سر ضبابية الأحداث، وذلك بتفسير العلاقة أو الرابط بين البطلين. سؤال التاريخ يتجلى حين نكتشف أن المملكة التي ينتمي إليها “الشيخ” تناسلت من مملكة أولى بائدة، ومن نسل “الشيخ” يولد “أحمد”، ابن المدينة المقامة حاليًا، والتي تتشابه مع الممالك القديمة.

الصوفية كجوهر، أبو العلاء كبطل

تسيطر الرؤية الصوفية على الأطر العامة للرواية، فيتخذ السرد مسافة عن الأرض والواقع، كأنه يتطلع إليه عبر مكان سري وكاشف. من هذا المكان يتردد سؤال الموت وما وراء الحياة، وتبدو البصيرة، تلك المختبئة وراء البصر، كفكرة رئيسية. ولأن “الأشياء ليست كما تبدو” في ظاهرها، فالحقيقة دائمًا وراء قشرة من الواقع، وما خلف القشرة هو الجوهر الذي تسعى الرواية للوصول إليه. يؤكد المؤلف على أن البصيرة هي الرؤية المختبئة وراء حاجز من البصر، فلا تنطلق إلا بانطفاء البصر ذاته. بهذه الرؤية، سيكون أبو العلاء المعري بطلًا رئيسيًا في هذا العمل، بطلًا يلقي بظلاله على الأبطال الآخرين الذين هم، في العمق، تجليات له. يقول البطل “أحمد” في كتابه: “أبو العلاء المعري وبورخس وطه حسين، ما يجمع الثلاثة هو العمى، أو البصيرة كما أعتقد”. هذه البصيرة لا تمنح إلا للعميان، غشاوة البصر حين تزال تقوم البصيرة بدورها. مع ذلك ثمة استثناءات تعمل كمنحة إلهية، كما في حالة ابن رشد ودانتي أليجييري. بذلك يكون مدخل الرواية بتصدير من أبي العلاء ودانتي وألف ليلة وليلة عتبة دالة لعوالم النص، نحن أمام تناصات كبرى مع التراث العربي، وتقاطعات مع أفكاره الكبرى، وهي المنطقة التي يتقاطع معها دانتي في “الكوميديا الإلهية”، كتأثير آخر من الثقافة العربية.

تتناص “سيقان تعرف وحدها” مع أحد النصوص الكبرى في التراث الإسلامي، وهي “رسالة الغفران”، فيستلهم الرحلة عبر طريقين: الأول انتقال الشيخ من ميدان المملكة حتى الوصول للقبو الذي يكشف فيه حال العالم الملخص في المملكة، والثاني عبر الانتقال الروحي والميتافيزيقي للبطل “أحمد” ليكتشف تاريخ عائلته ومدينته. رحلة مليئة بالغموض، كأنها حلم، من هنا جاء عنوان “كتاب الأحلام” كعنوان دال على محتواه. وإذا كان أبو العلاء قد خاض رحلته أعمى، فشرط رحلة أبطال الرواية أن يصابوا بالعمى، ولو جزئيًا.

سؤال السلطة وتشييد الأسطورة

تُبرِز الرواية بطلها “الشيخ”، على أنه الرجل المقرب من السلطة والسلطان، المحترم والمبجل من الجميع، العاكف على الكتابة، ثم يأتي المنحى الخطير الذي يجعله يصطدم بالسلطة الحاكمة. تنطلق الرواية من لحظة العقاب، وتدور حولها: الشيخ يساق عارياً أمام الشعب، ثم تُقتَلَع عينه اليسرى، وتُحرَق كتبه في ميدان عام. لكن تظل كومة الكتب في حجمها الطبيعي، لنكتشف لاحقاً أنهم حرقوا الورق لكن الحروف هربت وتسللت لأجساد الناس وسكنتها ثم خرجت في كتب أخرى نُسبت إليه، والعين اليسرى المقتلعة ظلت ترقد فوق ذلك الجبل شامخة، محدِّقة، لامعة، حية. يتم تهريب الشيخ إلى قبو تحت الأرض، وفي ذلك القبو تتكشف له الحقيقة كاملة من خلال جدار يتحول لشاشة عرض، لشئ شفاف يعرض ما وراءه، فيطَّلِع على الحقيقة الآنية حيث يرى أمامه مملكته بناسها، كما تتكشف له حقائق قديمة كان يجهلها. هذا مكان اللقاء مع أبي العلاء وبورخس وطه ودانتي، ومكان يكشف جريمة اغتيال زوجته الثانية لزوجته الأولى والمؤامرة المحاكة ضده. هذا المكان برزخ، وهي فكرة تتلاقى مع التصور التراثي حول الموت كيقظة وانتباه.

وفي المقابل، نرى البطل “أحمد” من خلال مخطوطه “كتاب الأحلام”، يدون أحلامه التي نكتشف مع الوقت أنها الحقيقية المحضة. “حين أغمض حدقتيّ، حين أتخلى عن الرؤية، أبصر. ربما لذلك أحلامي أكثر صدقاً من الواقع، أو أن أحلامي هي الواقع الآخر المختبئ وراء الواقع المادي والسطحي. من أجل ذلك أفكر أن أسمي الكتاب الذي أكتبه الآن “كتاب الأحلام” لأن الأحلام ليست فحسب ما نراه في المنام، إنما كل ما نبصره حينما نغمض أعيننا، أو كل ما نبصره وراء الواقع“. هنا إحالة لقصة “الأطلال الدائرية” لبورخس والتي يقول فيها أن الحياة طبقات متعددة من الواقع لا نرى فيه غير السطح وذلك حين الصحو، أما في الحلم فنتجاوز السطحي للعمق، للبعد الآخر. ونكتشف من خلال الأحلام – ليس من خلال الواقع – أن خالة أحمد هي أمه الحقيقية، وأن أمه التي ظل يتخيلها أمه البيولوجية هي في الواقع خالته، وأن الأم الحقيقية قٌتِلَت بيد أختها. تقف هذه الحكاية في مقابل حكاية “الشيخ” التي قتلت الجارية زوجته. هذا الالتباس في مَن هي الأم يطرح سؤال الهوية والتباساتها، فوسط كل هذا الصراع التاريخي يأتي سؤال من أنا. إنه سؤال آخر ينضم إلى أسئلة الرواية الكبرى: الزمن، التاريخ.

يستعرض “الشيخ” ومن بعده “أحمد” أسطورة قديمة متداولة، وهي حكاية حاكم ظالم باطش بساق واحدة، قَطَعَ سيقان كل أهل المملكة، ودُفِنت السيقان في مقبرة شاسعة، لكن تخرج السيقان أخيرًا من مخبأها فتحيل الأخضر ليابس وتَقتُل الجميع، بمن فيهم السكان والأهل لأنها رأت أنهم لا يستحقون العيش، واستثنت فقط الأطفال الذين ساقتهم لمكان بعيد بدأوا فيه حياة جديدة (المملكة الثانية).

تحمل أسطورة السيقان المبتورة دلالة على أن الأشياء التي تبدأ لا تنتهي، نحن في حالة “عود أبدي” مستمر، فالسيقان المبتورة لا تموت، إنما تسترد حياتها في الوقت المناسب، وأهل المملكة ينهضون، رغم اختفائهم في قبو تحت الارض، في لحظة أخرى مناسبة. هذه الدوائر اللا متناهية من الأحداث تمثل فلسفة العمل، رؤيته الموزعة على صفحات الرواية بتمهل، كبحر يتكوّن قطرة قطرة. وهو في الحقيقة ما يميزها، حيث يذوب الفلسفي والوجودي في التاريخي والواقعي والأسطوري، ليتكوّن عالم سردي غريب ومألوف.

التكرار كسمة أسلوبية

في الرواية، الدم لعنة تطارد سافكيها. عند اقتلاع عين “الشيخ” يملأ الدم أرجاء المملكة، فلا تلتصق بالنعال فقط، بل بالأقدام أيضًا. لم يكن من الممكن محوه، وكأن إزالته فعل يستحيل على الذاكرة كما يستحيل على المكان. يحدث نفس الشئ حين تُقتل هند وليلى ورامز في كتاب الأحلام.

تشابهات الأحداث مع مراعاة فوارق الزمن والمكان، تكرار العبارات، ثم العودة لنفس المكان والحدث والزمن هو تأكيد الروائي على أن التاريخ يكرر ذاته، يستنسخها بنفس الأحداث، وبتطابق نفسيات وتركيبات الشخوص. يتخذ المؤلف من هذه البنية التكرارية أسلوبيته، لكنه هنا يتوسع، أكثر من أعماله السابقة، فينقلها إلى أرض الحدث أكثر من أرض اللغة.

“سيقان تعرف وحدها مواعيد الخروج” تصوير للتاريخ الإنساني، لنشأة المجتمعات وتطورها، وبقدر ما تحمل نقدًا لهذا التاريخ، إلا أنها لا تفقد الأمل في مدينة فاضلة، مدينة لن تبقى طويلًا حتى يطالها الخمول فتغدو هدفًا لثورة جديدة. إنه التاريخ الإنساني وخطاياه الكبرى.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الرواية صدرت عن دار العين للنشر 2019