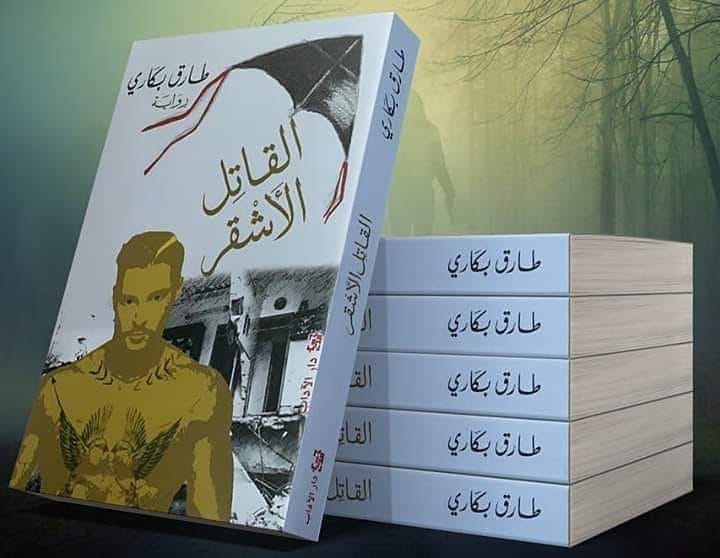

بعد روايتيه “نوميديا” الصادرة عن دار الآداب عام 2015، والتي احتلت مكانًا في القائمة القصيرة للبوكر عام 2016، و”مرايا الجنرال” الصادرة عن الدار نفسها عام 2017، يطل علينا الروائي المغربي طارق بكاري بروايته الثالثة “القاتل الأشقر” الصادرة عن دار الآداب عام 2019.

تحكي الرواية عن وليد معروف الصحفي اللبناني الذي استطاع – بإيعاز من مجلة إنجليزية – الإندساس بين صفوف داعش لعمل تحقيق عن هذا التنظيم الإرهابي، وهناك يتعرف على الأشقر، الصديق المقرب والذراع اليمنى لزعيم التنظيم الملقب بـ”الأخ الكبير”. والرواية برمتها سرد ليوم جمع بين وليد والأشقر، حيث لاذ الإثنان بشقة داخل بناية مهدمة وآيلة للسقوط في مدينة “كوباني” (كما يطلق عليها الأكراد) أو عين العرب (كما يطلق العرب عليها)، فكانت ملجأهما من آتون حرب دائرة بالخارج، حتى انتهى الأمر بتهدم البناية بالكامل، وقضاء الأشقر، ونجاة وليد، لكن يصير مآله أخيراً الحبس في زنزانة منتظراً حكماً بالإعدام.

يعود بنا وليد إلى ذلك اليوم العصيب الذي انصرمت بعده خمس سنوات، والذي تقمص فيه الأشقر روح شهرزاد، إذ يرى في الحكي تميمة ضد الموت، فظلت حكايته تنسال على مسامع زميل المحبس الإجباري، حكاية تبدأ من نشأته في بيت بغاء وانتمائه لأم مومس وأب إفتراضي، ونهاية بكونه واحداً من أشهر مقاتلي التنظيم، وبين البداية والنهاية مغامرات لا حصر لها وصولات وجولات في أراضي دول عدة، وبين أفخاذ نساء متعددة الجنسيات، مطارد في منافي الرب إثر لعنة حب بزغ منذ تبرعم طفولته المبكرة.

الرواية مسرودة بصوتان: وليد (كاتبها)، والأشقر (ساردها) الذي يظل اسمه مجهولاً بطول الرواية، ولا نعرف عنه سوى سَمتِه اللوني.

الأسماء في الرواية لها دلالاتها الواضحة، فاسم والدة الأشقر: “حياة”، إشارة إلى عهر الحياة، و”شامة” حبيبة/لعنة الأشقر هي بالفعل الميسم الذي وشم قلبه وذاكرته وروحه منذ الطفولة وحتى لحظاته الأخيرة في الحياة، و”وديع” لم يكن فقط اسم صديق الأشقر، لكنها أيضاً كانت صفته.

الحب في هذه الرواية لعنة أبدية تطارد أصحابها، فالأشقر التُعِن بحب شامة، ووليد التُعِن بحب مريم، التي التُعِنت قبله بحب زياد، والأخ الكبير التُعِن بحب ليلى، وعبد الملك التُعِن بحب ريم. وكانت نتيجة هذه اللعنات إما الإنتحار جسدياً، أو روحياً، أو الإنخراط في العنف وإحتراف القتل، بمعنى أنه إما تدمير للذات أو تدمير للآخر.

ليس الحب فقط من أورث أصحابه الجنون، وليس هو فقط ما بسببه أُعلِنَت كل مراثي الدنيا على ضحاياه، بل هناك أيضاً التشوهات النفسية، والعقد الجوانية التي افتُرِعت للفرد في الطفولة بغير إرادة ودونما وعي منه، ثم تشابكت وتعاظمت مع السنوات حتى أضحت أوراماً خبيثة لا تصلح معها أي جراحات للتخلص منها. من هذه النقطة تحديداً يؤكد السارد البطل (الأشقر) بطول الرواية على فكرة الجبرية. هذه الفكرة نفسها هي ما انبنت عليها رواية طارق بكاري السابقة “مرايا الجنرال” التي تحمل داخل طياتها فلسفة عدمية تؤكد بقاء المخلوقات تجابه وجودها الإشكالي، وقد قصد بتلك الفلسفة تعطيل كلمات مُسلَّم بها مثل: “مقدس”، “خير مطلق”، “يقين”، “أخلاق”، وهو تحديداً ما جاء به “نيتشه” في كتابيه “هكذا تكلم زرادشت” و”العلم الجذل” حينما تحدث عن “موت الإله”، لكن يكمن الإختلاف بين الروائي والفيلسوف أن الأول يقر بوجود إله يتحكم بمصائرنا تماماً ويسيّرنا إلى حيث لا نريد.

استهل الكاتب روايته باقتباسين: “طريق الخطأ يبدأ ضيقًا، ولكنه يجد على الدوام من هو مستعد لتوسيعه”. “أود أن أكون حرًا، حرًا بجنون، حرًا كمولود ميت”. تختصر العبارة الأولى لساراماجو أفعال أبطال الرواية التي تبدأ من خطأ ما، وكل ما يأتي بعده هو إنغماس تام فيه ونتيجة حتمية له تجعل رقعته تتسع لتتحول لخطايا، وليس خطيئة وحيدة، كما تحيل العبارة الثانية لسيوران إلى فلسفة العدمية، فبما أن الحياة نهايتها الحتمية الفناء، ولا هدف ولا غاية للكون، والقدر عابث، إذن الحرية .. كل الحرية .. في الموت. و العبارتين في جوهرهما وجهان لعملة واحدة، بما أن الأشقر يؤكد مراراً وتكراراً على أن الخطأ الأول قدري محض. إذن الأولى تشير بشكل ما إلى الجبرية، والثانية تؤكد على العدمية، والعدمية جبرية صرفة؛ فهي تنفي قدرة الإنسان وإرادته، وتجعله كالقشة تحركها الرياح كيف تشاء؛ ولهذا فنحن لسنا مسؤولين عما نفعل. فكل شيء نعمله أو نفكر فيه أو نشعر به هو فقط نتيجة لأسباب مسبقة، وهذه الأسباب المسبقة ستؤثر على الأسباب التالية.

في الرواية، تكتلات عقد النفس هي محرك كل أفعال وردود أفعال الشخصيات: حياة، الأشقر، منانة، شامة، الأخ الأكبر، مريم، زياد. أيضًا هناك تأكيد دائم على وضاعة النفس البشرية، وميلها الفطري إلى الرذائل.

في الأشقر كان ثمة ذُبالة ضوء في صدره، ظلت تتغذى عليها أعباءه النفسية، حتى انتهت تمامًا وأضحى ما بداخله ظلمة دامسة، حتى انتهى به الأمر إلى قاتل محترف يخط على جبين ضحاياه أرقامهم التسلسليَّة. ليس هذا فحسب، بل يوغل في الإجرام، فيذهب إلى التخلص من أصدقائه الطيبين مثل وديع وعبد الملك، وبشكل ما يؤثِّر بالسلب على حياة كل من صادفه مثل وليد ومروة. “كلنا جربنا صداقة الأشقر، وكلنا احترقنا به”.

“أيا وطني: جعلوك مسلسل رعبٍ نتابع أحداثه في المساء”، قالها نزار قباني في قصيدته الشهيرة “متى يعلنون وفاة العرب”، ولم يمهله العمر – حسنًا فعل – ليرى كيف امتد المسلسل فأصبح سرمديًا بأجزاءه اللامنتهية، يربط الليل بالنهار والنهار بالليل متمثلًا في داعش. لكن الرواية تسلط الضوء عليه، مؤكدة أنه إفراز طبيعي لنا، ولم يسقط علينا من السماء، “هؤلاء الغاوون، المغرر بهم، المرغمون والمقحمون في حرب لم يختاروها بقدر ما اختارتهم، لم تسقطهم مناطيد الله ليقيموا خلافته المزعومة، ولا نتأوا فجأة من مدن السواد، هم منا، هذه المسوخ وجهنا المُغَبَّر القبيح، لست أتعاطف مع جرائمهم، لكنني أقول إنهم ينتمون إلينا، جاؤوا من فشلنا، من خيباتنا، من تعليمنا، من ديننا، من عصبيَّتنا، من ازدواجيَّتنا، ومزاجيتنا .. دحرهم ضروري، لكنه غير كافٍ. دحرهم عملية تجميلية تنوِّم مأزقنا الحضاريّ، لكنها لا تغني من مسوخ”. العبارة الأخيرة هنا مرعبة لأنها تؤكد على أن التعاليم والمفاهيم “الداعشية” متجذرة فينا، ولا مناص منها. كما تؤكد الرواية على التشوه النفسي لرجال التنظيم ودوافعهم الإنتقامية وغير السوية، حينما نرى أهم رأسين في التنظيم: هما الأشقر، و”الأخ الكبير” الذي نكتشف أنه ينتقم من النظام السياسي الذي قتل أبيه، وأنه قد تخلص من أمه حينما وجدها تخون ذكرى أبيه الراحل، وهناك أيضاً وليد الذي ينتمي لنفس التنظيم أو لاستنساخ منه انتقاماً ممن قتلوا أبيه.

بين تلك الرواية الصادمة وما سبقها نقاط مشتركة شديدة الوضوح، تعبر عن أفكار وهواجس الروائي، أهمها: الذاكرة اللعنة، القلق المعرفيّ والوجوديّ، الشخص الآني هو نتاج الطفل الذي كانه ماضيًا، تساوي جميع المدن العربية في الجهل والتخلف، استخدام مفردات قرآنية، حجم الخطيئة الأولى، الحتمية القدرية.

تَعَلَّم وليد من الأشقر أن بوسع الحكاية أن تبارك في الأعمار، فقاوم الأشقر الموت وهو يسرد على مسامع وليد حكايته، قاوم نَزَف قدمه جرَّاء جرح استوطنته شظايا رصاصة أخطأت قلبه، وكذلك رعاف روحه حينما ألهبتها الذاكرة بسياطها المميتة، لكنه لم يمت إلا وقد انتهى منها وانتهت منه، ومن بعد موته، لاذ وليد بتدوين الحكاية، ليحتمي من موت يتربص به ويسومه سوء العذاب.

“أنا منذ خمسين عاما،

أراقب حال العرب.

وهم يرعدون، ولايمطرون ..

وهم يدخلون الحروب، ولايخرجون ..

إذا أعلنوا ذات يومٍ وفاة العرب

ففي أي مقبرةٍ يدفنون؟

ومن سوف يبكي عليهم؟

وليس لديهم بناتٌ ..

وليس لديهم بنون ..

وليس هنالك حزنٌ،

وليس هنالك من يحزنون!

رأيت العروبة معروضةً في مزاد الأثاث القديم ..

ولكنني .. ما رأيت العرب.”

صاغ نزار قباني معنى أن نتحول لشعوب منقرضة، لا وجود فعلي لها في تلك القصيدة الشهيرة السالف ذكرها، وقد عبر الروائي عن المعنى ذاته، بقوله: “عين العرب نامت منذ زمن غابر، و”عين العرب” (كوباني) لا تنام”. إشارة إلى وضعنا المزري الحالي من موات تام صنعناه بحروب عبثية للقضاء على بعضنا بعضاً .. بأيدينا .. لا بيد عمرو.

الرواية صادمة، قاتمة الأجواء والأحداث، تليق بساردها (الأشقر) كما تليق بوضع العرب.

في روايته الأولى “نوميديا” استخدم البطل “مراد” جسده، ومن ثمَّ الجنس كأداة ربط بالحياة، إسرافه فيه لم يكن سوى محاولات للتشبث بها، أما “الأشقر” هنا كان استخدامه المفرط لجسده نوع من أنواع الإنتقام، إنتقام لجسد ظل متبتلًا طويلًا في محراب حب عذري غادر، وانتقام من الحياة ذاتها، واكتشف أخيرًا أنه انتقام من نفسه. لكن يتماس البطلان في إصابتهما بـ”داء فقدان التحكم فى الذاكرة”، عاشا ميتين، وماتا من الحزن الذي ظل يهمس في القلب حتى حطمه.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

صدرت عن دار الآداب