بولص آدم

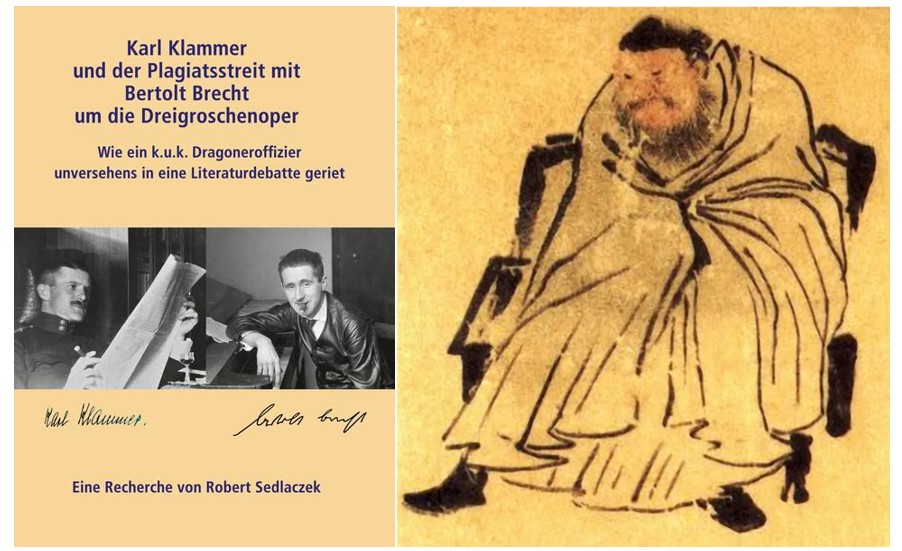

في يوم الأربعاء، 17 سبتمبر 2025، قدّم الصحفي والكاتب الفييني روبرت سيدلاتشيك كتابه الجديد “كارل كلامر ونزاع الانتحال مع برتولت بريشت حول أوبرا البنسات الثلاث” في فيلا فيرتهايمن (متحف منطقة دوبلينغ)، بحضور جمهور من الباحثين والمهتمين بالأدب والمسرح الألماني. وابتداءً من الأحد 21 سبتمبر، رافق الحدث معرض خاص عرض لأول مرة ملاحظات شخصية ورسائل كان يُعتقد أنها مفقودة من كلامر إلى كتّاب وناشرين، ما أعاد إحياء أحد أكثر جدل أدبي إثارة حول بريشت.

الكتاب يعيد قراءة دور النمساوي كارل كلامر، الضابط السابق في سلاح الفرسان الإمبراطوري والملكي، والمترجم الذي قدم للعالم الألماني شعر فرانسوا فيون وآرثر رامبو، مستخدمًا الاسم المستعار K. L. Ammer. التفاصيل التي يكشفها الكتاب توضح فضيحة الانتحال التي شغلت النقاد حول أوبرا البنسات الثلاثة. فقد استخدم بريشت ترجمات كلامر لأغاني فرانسوا فيون في المسرحية دون الإشارة الكافية إليه، ما أثار جدلاً واسعًا. بعد تدخل الناقد ألفريد كير، انتهى النزاع بتسوية مالية ودية دفعت بموجبها دار النشر تعويضًا لكلامر، في حين بقيت بعض الحقوق غير محددة، ما أزعج كلامر لاحقًا. هذه التسوية اعتُبرت اعترافًا ضمنيًا بوجاهة شكوى كلامر، لكنها أبقت الصورة الأدبية معقدة ومتعددة الأبعاد.

أوبرا صنعت المجد وأشعلت الشكوك

حين كتب بريشت مع كورت فايل مسرحية “أوبرا البنسات الثلاثة” (1928)، لم يكن يتوقع أن تتحول إلى أيقونة عالمية للمسرح السياسي. لكن النجاح الجماهيري ترافق منذ البداية مع اتهامات خطيرة: النص لم يكن جديدًا كليًا، بل اعتمد على أوبرا المتسول (1728) للإنجليزي جون جاي، مع إعادة صياغة واسعة للبنية الدرامية والمضامين الاجتماعية والسياسية، دون الإقرار الكافي بالمصدر. كما استخدم أغاني مترجمة عن فرانسوا فيون عبر ترجمات ألمانية جزئيًا بواسطة إليزابت هاوبتمان، ما فتح باب اتهامات بالاستعارة دون نسب مباشر.

رد بريشت على الانتقادات جاء ساخرًا في سوناتة أضافها للطبعة الجديدة من النص عام 1930، حيث كتب: “فليأخذ كلٌ ما يحتاجه! لقد أخذتُ أنا نفسي شيئًا…”، جملة يمكن تفسيرها على أنها اعتراف ضمني باستخدامه المواد الأدبية لكلامر.

النساء في الظل: هاوبتمان وشتيفن وفيغل

إليزابت هاوبتمان، الكاتبة والمترجمة الألمانية، أكدت لاحقًا أن مساهمتها في أوبرا البنسات الثلاثة كانت أوسع بكثير مما نسب لها. هذا الانشغال بالاعتراف بمساهمات النساء امتد أيضًا إلى هيلين فيغل والروائية مارغريت شتيفن، الذين ساهموا في نصوص أخرى مثل الأم شجاعة وأبناؤها وحياة غاليليو.

النقد الحديث يوضح أن طبيعة الاتهام لم تكن دائمًا انتحالًا بالمعنى القانوني، بل مسألة عدم الاعتراف الكافي بمساهمات الآخرين ضمن إنتاج جماعي. أنصار بريشت يرون أن المسرح بطبيعته عمل جماعي، بينما يرى المنتقدون أنه استثمر جهود الآخرين لصالح اسمه، محافظًا على صورته كـ “العبقري الأوحد”.

اللوحة الصينية: مرآة لروح المرتاب

لفهم بريشت في قلب هذا النزاع، من المفيد التوقف عند أيقونته الخاصة: لوحة صينية من القرن الثامن عشر بعنوان (المرتاب) للفنان جاو تشيبي. احتفظ بريشت باللوحة طوال حياته، واعتبرها صورة رمزية لشخصيته الفكرية. الرجل المرسوم فيها غارق في التأمل، تحاصره الشكوك، كأن كل يقين يستدعي نقدًا جديدًا.

هذه الروح “المرتابة” تعكس جانبًا من موقف بريشت من النصوص والملكية الأدبية. فهو لم يتعامل مع الأعمال السابقة بوصفها ملكًا مغلقًا، بل خامات مفتوحة لإعادة التوظيف والتحليل. بالنسبة له، النصوص ليست ملكية فردية صافية، بل جزء من تاريخ حي قابل لإعادة التشكيل.

بين العبقرية والفضيحة

يبقى بريشت أحد أبرز مجددي المسرح العالمي في القرن العشرين: صاحب المسرح الملحمي، وكاسر الجدار الرابع، ومفجّر أسئلة السياسة والسلطة فوق الخشبة. لكن هذه العبقرية لم تكن معزولة عن جدل: فقد كان مسرحه ابن شبكة معقدة من الترجمات، الاقتباسات، والأعمال المشتركة.

إن فضيحته الأدبية، وتسوية دار النشر مع كارل كلامر، تكشف أن الإبداع لا يولد في فراغ، بل في تداخل مستمر بين الأفراد والتيارات والأفكار. وبقدر ما تضيء على نزعة بريشت للاحتفاظ بالمجد لنفسه، فإنها تكشف أيضًا عن عمق شكّه، وجرأته على تحويل التراث إلى مادة حيّة للتجريب والنقد. وهنا يكمن سر بقائه حاضرًا حتى اليوم: ليس ككاتب بلا منازع، بل كـ “مرتاب” كبير في معنى الفن. والارتياب صار له تأويلين متناقضين متعاكسين ومتنازعين في قلب فضيحة تتعلق بحدود الملكية الأدبية.

إعادة قراءة بريشت اليوم

اليوم، مع صدور كتاب سيدلاتشيك ومعرض متحف منطقة دوبلينغ، يمكن للقارئ إعادة النظر في بريشت من زاوية جديدة، تجمع بين النقد التاريخي، التسوية القانونية مع كلامر، ومساهمة النساء والمساعدين، في صورة شاملة لمبدع ظلّ جدله حيًّا بعد أكثر من تسعين عامًا على أوبرا البنسات الثلاثة. هذه القراءة المعاصرة تؤكد أن الإبداع الحقيقي ليس ملكية فردية مغلقة، بل نتاج شبكة من العلاقات، التفاعلات، والنقد المستمر، مع الأخذ بالاعتبار الاعتراف العادل لكل من ساهم في صناعة الإرث المسرحي الخالد.