د. أشرف الصباغ

أحيانا تقود التساؤلات الافتراضية إلى الواقع المفزع. أي أن أداة “لو” مفيدة في بعض الأحيان، بشرط ألا تقودنا إلى الماورائيات أو إلى تهويمات الجالسين “المرتاحين” والمتأملين تحت الجميزة.

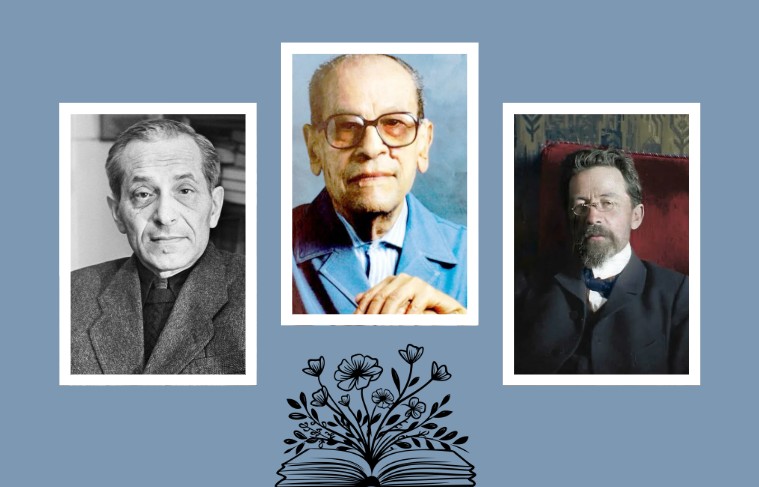

فماذا لو كان الكاتب الروسي أنطون تشيخوف (1862- 1904) قد عاش أثناء وبعد الثورة البلشفية في روسيا؟ وماذا لو لم تتم ترجمة الكاتب الروسي ميخائيل زوشينكو (1894- 1958) إلى اللغات الأخرى؟ وماذا لو لم يحصل نجيب محفوظ (1911- 2006) على جائزة نوبل؟

هذه الأسئلة تقودنا ليس إلى الماضي، وليس إلى الماورائيات، بل تقودنا إلى واقع آني نعيشه و”نتمتع” بكل ضحالاته ومساوئه وحماقاته، بل ونشهد بأعيننا تكرار تلك الحماقات والمساوئ.

مَنْ هذا الأحمق الذي زرع في تاريخ الثقافة أن تشيخوف كان معنيًا بمواجهة السلطة القيصرية، وأنه كان مناوئا لها، وأن أعماله كانت تواجه المنع؟ في الأدبيات الغربية والروسية، لم يتم العثور إطلاقًا على أي إشارات تفيد بأن تشيخوف كان ممنوعًا، أو أن أعماله كانت تجد شكلًا من أشكال المنع، أو أن السلطات القيصرية كانت تتعقبه. ويبدو أن هذه عادات العرب في قراءة الأدب، والتعامل مع حياة الكتاب الآخرين، أو حتى الكتاب العرب أنفسهم. وعموما، كانت أعمال تشيخوف تجد طريقها للنشر، وللتمثيل على خشبات المسارح، وللترجمة إلى اللغات الأخرى، أثناء حياته، ومن دون أي معوقات.

ولكن، ماذا لو كان تشيخوف قد عاش في الواقع السوفيتي، بعد الثورة البلشفية عام 1917، وكتب قصصه ونصوصه المسرحية؟ سنرجئ الإجابة على هذا السؤال الآن وننتقل إلى الكاتب المصري نجيب محفوظ.

لم يكن نجيب محفوظ أيضًا معاديًا للسلطة، ولم يكتب ضدها. ولم تواجه أعماله منعًا. ولم تتعقبه الأجهزة الأمنية وتترصد له، أو تعتقله. ولاقت أعماله إقبالًا نسبيًا- متنوعا، سواء من جانب السينما أو من جانب القراء، أو من الترجمة للغات الأخرى. في هذا السياق، يعتبر مقال الكاتب المصري سعد القرش على موقع “رصيف 22” بتاريخ 25 أغسطس 2022، من المقالات المهمة التي تشير إلى العديد من المشاكل التي لا تتعلق بعلاقة الكاتب بالسلطة السياسية، بقدر ما تتعلق بالاستقطابات الأيديولوجية للحركة الثقافية والنقد “السياسي” اللذين يقودان بدرجة أو بأخرى إلى كوارث ليست محمودة العواقب.

وفي الواقع، ففي الفترة من عام 1978 حتى حصول نجيب محفوظ على جائزة نوبل عام 1988، كانت هناك معركة خفية ضد نجيب محفوظ لا علاقة لها بالسلطة، بقدر علاقتها بالحركة الثقافية والأدبية. وهذه المعركة كانت موجودة في الحقيقة منذ أواسط خمسينيات القرن العشرين، منذ كتاب الأستاذ محمود أمين العالم والدكتور عبد العظيم أنيس “في الثقافة المصرية” (دار “الفكر الجديد” عام 1955). لكنها كانت تسير في شكل موجات من حيث المد والجزر، واتسعت واشتدت في السنوات العشر التي سبقت فوزه بجائزة نوبل في الأدب. وعلى الرغم من شهرة نجيب محفوظ وتمتعه بتقدير كبير في الأوساط الثقافية والأدبية، وبين القراء في مصر وخارجها، إلا أن جائزة نوبل، بشكل أو بآخر، أنقذته من “السحق” التام، ومن محاولات تهميشه والحط من قيمة عالمه الإبداعي، تمهيدا لنسفه على المستوى الشخصي، أو في أحسن الأحوال تسكينه في ترتيب متفق عليه بين كهنة الثقافة في مصر.

أعتقد أن تشيخوف لو كان قد عاش في الفترة السوفيتية، كان سيلقى نفس المصير، ليس مصير نجيب محفوظ، وإنما مصير مواطنه ميخائيل زوشينكو. ولكن كما أنقذت جائزة نوبل نجيب محفوظ من التهميش والسحق، كانت ترجمات أعمال كل من تشيخوف وزوشينكو ستنقذهما أيضا. والمسألة هنا لا تقتصر على الترجمة والشهرة، بقدر ما ترتكز أولا وقبل كل شيء على قيمة الإنتاج الأدبي. ولكننا كما نعرف، فالكهنة لا يعيقهم أي شيء، ولا يردعهم رادع. وهم دائما مستعدون لتحطيم أي قيمة تحت شعارات وادعاءات ومزاعم، أو لأسباب سياسية أو شخصية، على رأسها الغيرة أو التعصب والحماقة وضيق الأفق والقراءات المتربصة. ومع ذلك، فالزمن كفيل في كثير من الأحيان بتعديل الموازين، حتى أننا أحيانًا لا نتذكر أسماء الكهنة والخباصين والحمقى، وإنما يتم تحويلهم إلى “حالات مرضية” مع نسيان أسمائهم أو إلى شخصيات “أمنا الغولة” في الحكايات الشعبية.

يبدو أننا بحاجة إلى نظرة أكثر اتساعًا. فإذا اعتبرنا أن رواية “مدام بوفاري” لجوستاف فلوبير، رواية ميلودرامية، وإذا اعتبرنا رواية “آنَّا كارينينا” لليف تولستوي رواية ميلودرامية، فمن الطبيعي أن نعتبر رواية “بداية ونهاية” لنجيب محفوظ، رواية ميلودرامية. وبالتالي، فإيمَّا بوفاري مثل أنَّا كارينينا، مثل نفيسة- شخصيات ميلودرامية. ولكن إذا نظرنا إلى الخطاب الروائي عند كل من فلوبير وتولستوي ومحفوظ في هذه الروايات الثلاث، سنكتشف مدى تفاعل هذا الخطاب ليس فقط مع نفوس وأرواح القراء العاديين، بل وأيضا مفعوله وردود الأفعال في البنية الاجتماعية والسلطوية فيما يتعلق بقوانين الأحوال الشخصية وحقوق المرأة والحريات الشخصية والعامة.

إننا هنا لا نتحدث عن البناء الروائي الكلاسيكي، ولا عن عمق الشخصيات وارتباطها بالإرث الثقافي والاجتماعي، والفضاءات المفتوحة للأفكار والخطابات المطروحة، والمشهدية الدرامية، والتحولات النفسية والاجتماعية. قد يكون الأمر بحاجة إلى نظرة أكثر اتساعا وبذل بعض الجهد لشحذ “القرينة الثقافية” والعقل النقدي، حتى نتمكن من قراءة العمل الأدبي بشكل أكثر عمقًا واتساعًا. ولا ذنب هنا لنجيب محفوظ في انعدام فاعلية عمله الأدبي “بداية ونهاية” في البناء الاجتماعي والسلطوي، واقتصار الأمر على التلقي “الميلودرامي”. وهو- محفوظ- في الحقيقة غير مسؤول إطلاقا عن هذا التلقي، لأن الأسباب خارجة عن نطاق مسؤولياته الإبداعية.

أما بخصوص مسألة أن نجيب محفوظ وجد حلولًا لغوية ليس للحوار فقط، بل وأيضا للسرد، فهذه مقولة لا علاقة لها بالأدب ولا بالإبداع، لأن السرد والحوار يُكْتَبا باللغة التي يختارها الكاتب، وباللغة المريحة له والمناسبة لخطاب شخصياته. إن المشكلة ليست عند الكاتب، بل عند مجتمع يتحدث بلغتين، وعند حركة نقدية تخلط بين اللغة والخطاب، وعندما تجد نفسها في مأزق، تقول: “إن هناك علاقة بين اللغة والخطاب، وهي علاقة جدلية وووووو..”، وكل هذا الخلط الغريب الذي يبدو في حقيقته تبريرًا سخيفًا ومجحفًا لعبادة اللغة وتقديسها حد تدمير المنجز الإبداعي، وعلى حساب كل شيء.

لقد تحدثنا باستفاضة عن مسألة اللغة والخطاب، وعن عبادة اللغة، وعن اللغة التي تلد لغة. كل ذلك بسبب أننا نتحدث لغتين، ونفسر الخطاب بناء على اللغة، ونقسِّم الشخصيات وتوجهاتها وانتماءاتها الاجتماعية والفكرية والثقافية على أساس اللغة وليس على أساس الخطاب. إننا ندور في حلقة مفرغة بسبب الحديث بلغتين، وبسبب الازدواجية النفسية والذهنية واللغوية. وبالتالي، فنجيب محفوظ ليس مسؤولا إطلاقا عن تلقينا المعطوب، ولا عن أدواتنا القديمة مثل العالم. كما أن الحوار بالعامية أو بالفصحى ليس تلك المعضلة التي تقف حائلا دون التعامل مع العمل الإبداعي بوعي وتفهم ودقة. إنها مشكلة الوعي المتكلس، ومشكلة الأدوات الصدئة، والعقول المستكينة التي تقدس اللغة و”تنكحها” لتلد نفس اللغة، وأيضا مشكلة الرؤى السكونية حد الموت.

فخ اللغة عند نجيب محفوظ

إن أخطر ما يتم تداوله الآن هو دور اللغة عند كاتبنا المصري صاحب نوبل (1988) نجيب محفوظ. وأصحاب هذا الاتجاه، على الرغم من ميولهم المحافظة أو الرجعية، أو في أحسن الأحوال المناهضة لعالم نجيب محفوظ وطروحاته الاجتماعية والجمالية، يحاولون “حشر” نجيب محفوظ في زمرة “المحافظين على اللغة” و”الذين كرسوا جهودهم الأدبية والإبداعية لمجد اللغة وتفردها وفرادتها وعظمتها”.

في الحقيقة، هؤلاء يضعون العربة أمام الحصان. فبدلا من أن تكون اللغة وسيلة للتواصل وأداة توصيل واتصال، وحامل لجملة من عناصر التفاعل الاجتماعي والوجداني، يحولونها إلى هدف بذاته ولذاته، ويفرضون على الأدب أن يحافظ على اللغة ويمجدها، بل ويقدسها ويكرس لجمودها وثباتها، ويشارك في ترسيخ صورة ذهنية مزيفة عن قداسة اللغة وضرورة عبادتها وتقديم القرابين لها، وعلى رأس هذه القرابين، الأدب والإبداع والخيال.

إن اللغة عند نجيب محفوظ، مثل اللغة عند فلوبير وتولوستوي وماركيز وساراماجو وبونين وسولجينيتسين وسفيتلانا ألكسييفيتش، وعشرات غيرهم ممن حصلوا أو لم يحصلوا على جائزة نوبل في الأدب. وهؤلاء لم يقدسوا اللغة ولم يقدموا لها القرابين على حساب الأدب والخيال والإبداع والجماليات السردية، ولا على حساب الصور والتراكيب الجمالية التي تحمل خطابات درامية، أو حتى فكرية. ونجيب محفوظ قدم لنا من خلال الأدب، وليس من خلال تقديس اللغة، العديد من التعبيرات والصور والتراكيب اللغوية، والعبارات التي دخلت بشكل مباشر وعضوي في لغتنا المتداولة وفي المثيولوجيا الشعبية. وهذه التعبيرات في الحقيقة لا علاقة لها باللغة إلا بقدر ما تعبر عنها هذه اللغة بالحروف. لكن الطاقة الجمالية والسردية وما تحمله هذه التعبيرات من مخزون ثقافي ومعرفي وتاريخي واجتماعي يؤكد أن اللغة بالنسبة للكاتب ما هي إلا وسيلة للتواصل وأداة لحمل ما يريد أن يطرحه، بعيدا عن الغرق والاستغراق في اللغة من جهة، وتقديسها من جهة أخرى، والعمل على خدمتها بدلا من خدمة النص وإكسابه شحنة من الطاقة الوجدانية والحسية والروحية، وربما البصرية أيضا.

ولكن ماذا يريد هؤلاء وأولئك من نجيب محفوظ عندما يشرعون بالمبالغة في لغته، ومنحها العديد من الأوصاف والتوصيفات، واعتبارها قمة عظمته وفخر إبداعه، وأنه بذلك امتلك ناصيتها، واستطاع أن يزاوج بين الفصحى والعامية، أو يطرح لغة جديدة خاصة به ليصل إلى العالمية، وتصل معه اللغة العربية المجيدة إلى أرقى المحافل الثقافية في العالم. وبطبيعة الحال، فلجنة نوبل، والقراء الأجانب اطَّلعوا على أعمال محفوظ بعد ترجمتها من العربية، أي قرأوا أعمال محفوظ ليس باللغة العربية، بل بلغاتهم الأم أو بلغات يجيدونها، قد تكون العربية من بينها.

وعلى الجانب الآخر هناك فريق ليس بسيطًا أو قليلًا يرى أن لغة نجيب محفوظ فقيرة ومعدمة وبخيلة للغاية. بل ويذهب إلى أنها لغة ركيكة، لأنه لم يطل الوصف، ولم يستخدم صيغ المبالغة والجناس وكافة “الإكسسوارات” اللغوية التي عادة ما تشتت النص وتبعث فيه شحنات باردة تتلاعب بأطراف المشاعر والأحاسيس ولا تملك القوة على الحركة إلى أبعد من ذلك.

في كل الأحوال، كل طرف من حقه أن يمتلك وجهة نظره. ومن حق كل وجهة نظر أن تتواجد في الحياة. كل ما هنالك أن فكرة التركيز على اللغة عند نجيب محفوظ من حيث الجودة أو السوء، وعبقرية نجيب محفوظ في اختراع لغة خاصة به، وعظمة نجيب محفوظ في استخدام اللغة العربية للحفاظ عليها وصيانتها من عبث العابثين.. كل ذلك يأتي على حساب الرؤية الكلية لعالم نجيب محفوظ، ورؤية نجيب محفوظ للعالم، وعلى حساب الدراما المسرحية في أعمال نجيب محفوظ، وعلى حساب عالم نجيب محفوظ من حيث المعايير والمسارات الإنسانية العامة، وعلى حساب الفكر الاجتماعي عند نجيب محفوظ، وعلى حساب خلق النماذج الإنسانية والصور البصرية في أعمال نجيب محفوظ.. ويكرس في الوقت نفسه لقداسة اللغة وقدسيتها، ولتأسيس أمر واقع من أجل تبرير سكونية اللغة العربية وجمودها، ولخدمة اللغة الميتة ومنحها روحا جديدة مزيفة تعطي انطباعا بمرونة اللغة وجمالها وقدرتها على التعبير واستيعاب المصطلحات والصيغ.

أما حالة زوشينكو ومصيره وتفرده الإبداعي، سنتناولهم في مقال لاحق.